Марк Твен как зеркало русской революции

Из №8 журнала «Иностранная литература».

Суждения о природе смешного бывают до смешного субъективными, говорящими больше об авторе, чем о юморе. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание — это особенно заметно, когда мы хохочем до слез. Для Чернышевского смех рождался из чувства превосходства (оттого-то мы так любим слушать анекдоты о начальстве, утомившись нашим превосходством над ним); для Фрейда — из подавленной агрессии (так что бойтесь разнеженного подтрунивания влюбленных или умильных улыбок пап и мам: их улыбки, обращенные к играющему младенцу, в любой миг могут обернуться оскалом). Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. В человека стреляют из пистолета, он вскрикивает — а

Шопенгауэр был убежден, что остроумие умеет в совершенно ясных, на первый взгляд, словах найти неожиданный новый смысл. Здесь он покоится, как герой, окруженный телами поверженных им, — эта фраза вызывает представление о

Бергсон развивает эту мысль еще дальше, доказывая, что юмор развенчивает не только стереотипное понимание той или иной фразы, но и всякую стереотипность, деятельность по неукоснительному алгоритму, без учета обстоятельств, всегда индивидуальных и неповторимых. Наиболее отчетливо эта схема проступает в примитивном юморе: вместо привычной еды положить в тарелку какой-нибудь дряни и хохотать, когда жертва машинально (уподобясь машине) начнет ее поглощать: юмор, можно сказать, наш внутренний луддит — он стремится уничтожить машину в человеке.

Более тонкий пример — если рядом с выразительно жестикулирующим оратором поставить другого, в точности повторяющего его движения, патетическое превратится в комическое: человеческая душа должна иметь неповторимые формы выражения. Смешной оказывается всякая предсказуемость, “серийность” (цель хорошей пародии — вскрыть “технологический прием”). Смех требует, чтобы люди не были серийными изделиями: еще Паскаль отмечал, что два совершенно одинаковых лица, появляясь перед нами одновременно, производят комическое впечатление. Неизменность физических законов, проступающая сквозь свободное парение человеческой души, тоже производит грубо комический эффект: человек, поскользнувшийся или чихнувший в патетический миг, у многих способен вызвать искренний хохот, столь ненавистный Марине Цветаевой. “Когда человек падает, это НЕ СМЕШНО!” — на всю жизнь внушила она маленькой дочери, хохотавшей над неуклюжим клоуном.

Хороший карикатурист подчеркивает не какие попало физиогномические особенности, а именно те, которые выглядят как проявления душевного настроя, — неизменные, а потому чаще всего неуместные: неизменно кислое, изумленное или веселое выражение лица, которое, как нам кажется, должно постоянно изменяться сообразно обстоятельствам.

Многие пародии создаются при помощи одного приема: стиль изложения механически переносится из одной сферы в другую, где он неуместен, — языком боевых реляций или коммерческих сделок рассказывают о свадьбе, драке, похоронах… Родственный прием- распространение какой-то привычной метафоры на непривычную область: “Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны” — привычно, “Советская власть — это коммунизм минус электрификация” — было довольно забавно, пока не затаскали, то есть не создали новую повторяемость.

Подобные приемы могут забавлять лишь до тех пор, пока мы не почувствовали и за серией острот их серийности, то есть тех самых повторяемости и предсказуемости, с которыми и борется юмор.

“Косное, застывшее, механическое в их противоположении гибкому, беспрерывно изменяющемуся, живому, рассеянность в противоположении вниманию, автоматизм в противоположении свободной воле — вот в общем то, что подчеркивает и хочет исправить смех”, — такова конечная формула Бергсона. Для него (и для нас, для нас!) смешно все, что решено “раз и навсегда”. Юмор не позволяет слишком долго следовать никакому предписанию, а потому не дает очень уж далеко заходить ни по пути порока, ни — увы! — по пути добродетели. Или не “увы”? Добродетель — это было любимое слово Робеспьера. Павел Васильевич Анненков отмечал, что в последние годы Гоголь утратил чувство юмора — регулятор, удерживающий от самоубийственных чрезмерностей. Бергсоновская догадка позволяет безо всякого фрейдизма объяснить, отчего излюбленными предметами расхожих шуток оказываются кишечно-половые отправления и действия правительства: любой запрет — а чем еще занимается правительство! — это один из тех неотвратимых и неизменных регулирующих механизмов, коих наша душа никогда не принимает до конца (в сущности, и смерть — частный случай неотвратимости, порождающей так называемый черный юмор).

Точно так же, зажатая принудительным благоговением, жизнь начинает ускользать на свободу при помощи кощунств, которые, не находя у людей сверхсовестливых ни малейшей отдушины, превращаются даже и в неврозы, навязчивые мысли, в старой психиатрии именовавшиеся “хульными”: а что, если сейчас дернуть священника за бороду?… а что, если бы с народного трибуна прямо на трибуне свалились штаны?…

В Средние века среди низшего клира были распространены непристойные пародийные богослужения — “праздники дураков”; участники этих праздников защищались такой апологией: “Все мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению господу”. Апологеты праздника вполне готовы признать свою разрядку — глупостью. Но не отказаться от нее.

Большинство жаргонных выражений тоже стремится соскрести с предметов сколько-нибудь возвышенную окраску, указывая на их наиболее “низкие” функции или признаки: рот — “хлебало”, нос — “нюхалка”, “две дырочки”, женщина — “соска”, “давалка”, гроб — “ящик”…

Первые анекдоты о Владимире Ильиче Ленине тоже всего лишь помещали его в

В борьбе с любыми механизмами, пытающимися подчинить себе жизнь, она, жизнь, посредством луддита-юмора защищает свое право на неповторимость, на непредсказуемость, на умеренность и здравый смысл.

Нетрудно предсказать, какие отношения с юмором окажутся у титанов мысли, убежденных, что сама жизнь и есть несложный механизм: в основе — производительные силы, им соответствуют производственные отношения, те, в свою очередь, разбивают людей на классы с

И смешили их странные вещи. Энгельс о перевороте Наполеона III: “История Франции вступила в стадию совершеннейшего комизма… Не выдумаешь комедии лучше этой”. Ну, а всемирный гений, доведший Учение до практической завершенности и не успевший перестроить жизнь по принципу единой фабрики только потому, что она предпочла погибнуть лежа! — смешливостью Ильича умилялись десятки мемуаристов и режиссеров. “Ух, как умел хохотать. До слез. Отбрасывался назад при хохоте”, — вспоминала Надежда Константиновна. Но о причинах такого веселья большинство воспоминателей умалчивали — видимо, для них было неважно, над чем человек смеется, главное — как (то есть вопреки собственным принципам, отдавали пресловутой форме предпочтение над содержанием). Однако драгоценные крупицы все же просверкивают: то Ильич хохочет над простаками, надеющимися построить социализм без расстрелов, то над неким анти-Мазаем, что с веселым смехом истребляет беспомощных зайцев во время наводнения…

Другие эпизоды едва-едва тянут на недоуменную усмешку. Но это и неважно — “нужно прежде всего писать о противнике с презрением и насмешкой”, всегда о

Сатирик под машиной

Эх, не попались их сказки на зуб хорошему юмористу… Умников-то, не оставлявших от марксистских грез камня на камне (точнее, облака на облаке), было выше головы — разъясняли, что при тотальной государственной собственности люди попадут в зависимость от собственных уполномоченных, что у правящего аппарата неизбежно возникнут собственные интересы, не совпадающие с интересами трудящихся, да и сами трудящиеся совсем не против поживиться за счет друг друга, — но от воодушевляющего вранья рациональные доводы отскакивают, как горох от стены, гораздо приятнее объявить разоблачителя чьим-то наймитом, чем отказаться от бодрящего наркотика.

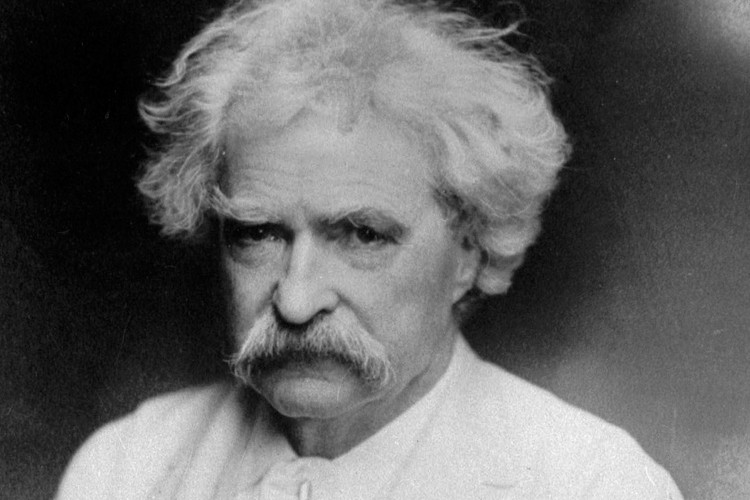

Однако жил на свете один могучий юморист, в ком всякий затянувшийся пафос непременно пробуждал убийственный сарказм, — я имею в виду несгибаемого Марка Твена, чьим излюбленным лакомством были шутки над смертью. Выросший в религиознейшей среде, Сэм Клеменс совсем еще молодым человеком писал брату: “Не понимаю, каким образом человек, не лишенный юмора, может быть верующим — разве что он сознательно закроет глаза своего рассудка и будет силой держать их закрытыми”. Это хорошо бы, да только радость несет лишь бессознательное неведение… Марку Твену оно никак не давалось. От нежно любимой и простодушно верующей жены Оливии скрывать всю меру своего безбожия ему до

Человеку же в этих письмах

Не пощадил бывший лоцман и старатель и всю цивилизацию. “Эта цивилизация, которая уничтожила простоту и безмятежность жизни, заменила ее спокойствие, ее поэзию, ее светлые романтические мечты и видения денежной лихорадкой, низменными целями, пошлыми желаниями и сном, который не освежает; она придумала множество видов бесполезной роскоши и сделала их необходимостью; она создала тысячи порочных стремлений и не удовлетворяет ни одного из них; она свергла Бога и возвела на его престол серебреник”.

Это великий сатирик писал на вершине земной мудрости и славы. Однако, уже крепко перевалив за полвека, Марк Твен устами прагматического янки из Коннектикута отвел душу и в издевках над романтическим Средневековьем, отдельно поглумившись и над Вальтером Скоттом. Ничего удивительного — для юмора нет не только ничего святого, но и просто неизменного: если чем-то восхищаются слишком долго, он непременно поднимет это на смех — юмор и пафос вообще смертельные враги. Именно поэтому можно только дивиться, с каким пафосом янки зачитывает конституцию своего штата: вся власть принадлежит народу, все правительства учреждаются на благо народа, народ вправе в любое время изменить форму правления — и так далее, и так далее без самого скромного сомненьица: а как быть, если одна часть народа желает одного, а другая — другого, как это бывает всегда, за исключением временных массовых помешательств (да и тогда остаются скептики, не поддающиеся всенародному пафосу). Марк Твен, однако, в своем демократическом пафосе переплюнул, пожалуй, даже российских народников (и лучшие умы, дескать, всегда выходили из народа, и любая монархия, дескать, хуже демократии) и либералов, верующих в гласность: только-де газета способна поднять народ из грязи!

Как будто газетчики свободны от общечеловеческого соблазна угождать сильным… (А массовая глупость будет посильнее “Фауста” Гёте.) И как будто у сильных нет возможности удалить с авансцены тех, кто попытается стать у них на пути. Нам в России особенно трудно уверовать в демократические сказки, оттого что наши лучшие умы, Пушкин и Толстой, вышли из родовой аристократии, а наш красивейший город Санкт-Петербург возводился именно монархами, привлекавшими первоклассных европейских архитекторов, чьи творения демократия теперь старается вытеснить своими помесями сундука с аквариумом. Ну, а в газетах цензура владельцев оказалась даже наглее и циничнее, чем…

Ладно, о том, что слишком близко, мы лучше помолчим. Тем более что сам Марк Твен верил в нас! И выражался все с тем же пафосом, неизменность которого просто поразительна в гении юмора, не терпящего повторяемости.

“Любой народ таит в себе достаточно сил, чтобы создать республику, даже такой угнетенный народ, как русский, и такой робкий и нерешительный, как немецкий; выведите его из состояния покоя, и он затопчет в грязь любой трон и любую знать”. Что ж, оба народа в конце концов удалось вывести из состояния покоя, и каждый из них всего через тридцать лет создали по республике, а затем во имя соперничающих химер втоптали в грязь и в кровь: русская республика большей частью — собственное население, немецкая — чужое, но в итоге, вместе с теми, кто так стремился вывести их из состояния покоя, крепко потоптались по всей Европе. Которую Марк Твен, впрочем, отнюдь не считал образцом гуманности в сравнении — с чем бы вы думали? — с Соединенными Штатами Америки. В книге “Человеку, Ходящему во Тьме” (1901 год)[2] великодушную освободительную международную политику он называет игрой по-американски, а захватническую, корыстную — игрой по-европейски: “Мы считали наш флаг святыней, в чужих краях у нас перехватывало горло, когда, обнажив голову, мы думали о том, какие идеалы он представляет”. А если идеалы оказываются нереализованными, тем хуже для исполнителей — у нас в СССР народ тоже всегда оказывался недостаточно хорош для социалистических идеалов.

Повальное хамство (“оскорбления начинаются уже в таможне и преследуют вас неотступно”), зверства и бесконтрольность полиции, мифические поставки по госзаказам, 30 тысяч погибших в год по милости железных дорог, суд присяжных, состоящий из круглых невежд, половина страны, голосующая за явного мошенника, доблестная армия, после месячной осады покорившая 60 индейцев, — только индейцы заставляют догадаться, что речь идет о самой могущественной державе мира, в чьих идеалах великого скептика никак не мог заставить усомниться его же собственный бесконечный перечень ее пороков.

Только ее ли? Не человеческого ли рода, о котором Марк Твен высказывался столь нелицеприятно и выше, и ниже? (Кое-что для краткости дадим в близком к тексту вольном пересказе.) Чуть Марк Твен сбрасывал напор пафоса, как в нем тут же пробуждался сарказм.

Есть законы, охраняющие свободу печати, но нет законов, охраняющих граждан от печати. Общественное мнение нации — эта грозная сила — создается в Америке бандой малограмотных, самодовольных невежд, газеты превратились в проклятие Америки и того гляди погубят страну.

Сенатор: человек, издающий законы в Вашингтоне в те промежутки времени, когда он не сидит в тюрьме за уголовные преступления.

Слуги народа: личности, выбранные на свои посты, чтобы распределять взятки.

Читатель, представь себе, что ты идиот. А теперь представь, что ты — член американского конгресса. Впрочем, я повторяюсь…

Этот убогий конгресс — сборище невежд и аферистов. Банда вымогателей и воров.

Однако даже марктвеновскому сарказму не взять цитадель красивой сказки: вопреки всему народовластие — всегда благо, пусть даже “большинство всегда неправо”, монархия же — всегда зло.

Монархия в любой форме есть оскорбление для человечества.

Первым заветом во всех монархических странах должно быть Восстание, и вторым — Восстание, и третьим, и всеми прочими заветами в любой монархической стране должно быть Восстание против церкви и государства.

Там, где Пафос начинает писать Слова с Заглавных Букв, добра не жди. Мы-то знаем, какая Монархия в тот исторический миг более прочих взывала к Восстанию…

Мои симпатии на стороне русской революции.

Поможем России создать республику, которая обеспечивала бы степень свободы, какой пользуемся мы.

Да, Пафос способен убить не только скепсис, но и память. “Милостью Божьей в нашей стране мы имеем три драгоценных блага: свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем ни другим”, — можно подумать, что эти слова Марка Твена, прочитанные почти полвека назад, запомнились мне лучше, чем ему самому…

Мы, американцы, поклоняемся доллару — это более достойное божество, чем наследственные привилегии.

Но наследственные привилегии никогда и не были божеством, сословия создавались для обязанностей, для выполнения государственных функций, а когда эти функции отмирают, то и привилегии обращаются в фикции. Зато никогда не обращается в фикцию конкуренция социальных групп, каждая из которых никогда не прочь поживиться за счет остальных, как бы она ни называлась — дворяне, мещане или трудящиеся, подавляющее большинство которых трудится только потому, что не видит возможности переложить эту почетную обязанность на других. Марк Твен же пишет о трудящихся, словно это какая-то порода животных, сохраняющая свои повадки независимо от условий среды. Но ведь даже звери ведут себя по-разному в лесу и в зоопарке, а вот “новый король” — Марк Твен короновал трудящихся — станет надежной защитой “против социалистов, коммунистов, анархистов, против бродяг и корыстных агитаторов, ратующих за ‘реформы’, которые бы дали им кусок хлеба и известность за счет честных людей”.

Тут уже ум начинает заходить за разум: если плохи самые популярные прорабочие течения: социализм, коммунизм, анархизм, — то какое же социальное устройство предлагает нам гений юмора? Что еще остается?

Нет ответа, один только пафос: не новый строй, а “новый король”, все те же трудящиеся, будет “прибежищем и защитой” против “всех видов политической хвори, заразы и смерти”.

“Как он использует свою власть? Сначала — для угнетения. Ибо он не более добродетелен, чем те, кто властвовал до него, и не хочет никого вводить в заблуждение. Разница лишь в том, что он будет угнетать меньшинство, а те угнетали большинство; он будет угнетать тысячи, а те угнетали миллионы. Но он никого не будет бросать в тюрьмы, никого не будет бить плетьми, сжигать на кострах и ссылать, не будет заставлять своих подданных работать по восемнадцать часов в день и не будет морить голодом их семьи” — из всего перечисленного не случилось, кажется, только костров, давно погасших до эпохи Марка Твена. Зато каторжный труд, голод, избиения и расстрелы — это власть трудящихся принесла в невообразимых прежде масштабах. Однако причиной такой осатанелости власти был не только недостаток “добродетели”, а борьба за выживание, которая и во все времена служила главной причиной сверхконцентрации людских усилий: тоталитаризм был не целью, а средством тотальной мобилизации. Помимо “угнетателей” и “угнетенных”, только и присутствующих в схеме Марка Твена, в мире есть, к несчастью, еще и завоеватели, о чьей добродетели кое-что могли бы рассказать тысячи рабов, ежегодно похищавшихся уже в сравнительно цивилизованные времена нашими соседями, перебивающимися так называемой набеговой экономикой. Если сравнить, сколько средств угнетатели расходовали на себя и сколько — на содержание армии, то выяснится, что их роскошь была не такой уж дорогостоящей. А что бывает с теми трудящимися, которых внутренние угнетатели, пусть даже в качестве своего имущества, не сумели защитить от внешних, Марк Твен мог бы понять, глядя хотя бы и на американских негров, которым он так сочувствовал (вымирающих индейцев он, похоже, не считал угнетенными, борясь в основном с их романтизацией). Однако пафос застилал ему глаза.

Зато трудящихся так называемого цивилизованного мира он романтизировал без берегов. Этот “новый король” (трудящиеся, трудящиеся!) — “самое ошеломляющее порождение самой высокой цивилизации нашего мира, и лучшее, и достойнейшее. Только наше столетие, только наша страна, только наш уровень цивилизации могли породить его. Подлинные жизненные знания, которыми он владеет — а только знания дают божественное право на власть, — результат полученного им опыта, в сравнении с которым образованность королей и аристократии, веками правивших, — детский лепет, не стоящий внимания. Сумма его познаний, собранных из тысячи недавно родившихся новейших профессий со всеми их подразделениями, требующих от миллионов людей напряженной, точной, сложной работы, физической и умственной, — эта сумма познаний так огромна, что по сравнению с ней сумма всех человеческих познаний в любую предшествующую эпоху, вплоть до рождения старейшего из тех, кто здесь присутствует, — все равно что пруд по сравнению с океаном или холмик по сравнению с Альпами”.

Это верно, если к трудящимся отнести не только рабочих, чаще всего действующих механически и по чужому плану, но еще и инженеров, чьи коллективные познания и впрямь простирались от железных дорог и доменных печей до телефонов и электрических ламп. Правда, каждому из них в отдельности открывалась (и открывается) лишь малая часть этого океана, а что еще хуже, инженерные познания порождают собственные формы профессионального идиоти… пардон, редукционизма: один моделирует человека по образу и подобию двигателя внутреннего сгорания, другой — по образу и подобию радиоприемника подобно тому, как в рассказе Марка Твена “Мои часы” один часовщик предлагает подкинуть часам подошвы, а другой- спустить пары. Последним писком технического редукционизма была кибернетика (уподобление человека компьютеру), а этология, сводящая человека к стадному животному, и по сей день еще людям не прискучила.

Прежней аристократии так высоко было не взлететь, но, если говорить об идеальной ее миссии, она чувствовала себя ответственной за общественное целое, а потому была менее склонна обменивать будущее государства на сиюминутные выгоды. Именно аристократии-то и не хватает современному демократическому обществу, однако Марк Твен замечал лишь ее доходы и видеть не желал принесенные ею жертвы — прежде всего на поле брани. Даже интересно, успел ли яростный американский народник прочесть “Войну и мир” графа Толстого:

— Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет… — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно! — взвизгнул он.

В отношении к монархии Марк Твен доходил до комической повторяемости. Когда другой народник Николай Чайковский собирал в Америке средства на русскую революцию, как вскоре выяснилось, Первую и, увы, не последнюю, Марк Твен посчитал своим долгом “плеснуть в его кратер холодной воды”. А именно: “…наше христианство, которым мы издавна гордимся — если не сказать кичимся, — давно уже превратилось в мертвую оболочку, в притворство, в лицемерие”; “мы утратили прежнее сочувствие к угнетенным народам, борющимся за свою жизнь и свободу”; “мы либо холодно-равнодушны к подобным вещам, либо презрительно над ними смеемся”. Чайковский возразил, что всего два-три месяца назад американцы в мгновение ока собрали на русскую революцию два миллиона долларов — тогда это было очень прилично, — однако великого скептика купить не удалось: “Эти деньги собрали не американцы, их собрали евреи; значительную долю этой суммы внесли богатые евреи, но все остальные деньги дали русские и польские евреи Ист-Сайда, то есть горькие бедняки. Евреи всегда отличались благожелательностью. Чужое страдание всегда глубоко трогает еврея, и, чтобы облегчить его, он способен опустошить свои карманы. Они придут на ваш митинг, но, если там появится хоть один американец, посадите его под стекло и показывайте за деньги”.

Сам пламенный скептик на митинг прийти не смог, однако на митинге зачитали его письмо, тут же напечатанное в “Нью-Йорк таймс” под шапкой ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РОССИЮ: “Россия уже слишком долго терпела управление, строящееся на лживых обещаниях, обманах, предательстве и топоре мясника, — и все во имя возвеличивания одного-единственного семейства бесполезных трутней и его ленивых и порочных родичей”.

М-да, юмор здесь окончательно перемолот пафосом, великий борец с машиной внутри человека словно оказался затянут в пропагандистскую машину революционной пропаганды. Неужто прокладываются железные дороги, льется сталь, пишутся романы и научные формулы, поются арии и лечатся болезни исключительно ради возвеличивания одного семейства?… Пытался ли апологет трезвости хотя бы прикинуть, какая доля национального дохода уходила на содержание семейства трутней? Нет, пафосу не до скучных цифр.

В 1906 году Марк Твен писал: “Вот уже два года, как ультрахристианское царское правительство России официально устраивает и организует резню и избиение своих еврейских подданных. Эти избиения происходят так часто, что мы стали к ним почти равнодушны…Намного ли продвинулось к терпимости человечество за время, прошедшее между резней альбигойцев и этими еврейскими погромами в царской России? Во всяком случае, между ними, несомненно, есть одно различие. Царская бойня далеко превзошла древнюю и зверствами, и утонченной жестокостью. Можно ли заметить какое-либо продвижение вперед между Варфоломеевской ночью и этими погромами? Да, разница та же самая: русские черносотенцы-христиане в 1906 году и их царь дошли до такой кровожадной и животной жестокости, какая и не снилась их неотесанным собратьям, жившим 335 лет тому назад”.

Каким образом человек, не лишенный юмора, может верить и повторять эти страшилки для младенцев? Революционная пропаганда ведь на них и рассчитана. Да еще на психопатов, которые, подобно паровозам, только и могут передвигаться силой безостановочно клокочущего внутреннего пафоса. Вот уж кто подобен машине в своем убийственно монотонном благородном негодовании!

Это очень тоскливое зрелище — человек, управляемый машиной. Но когда под машину попадает великий луддит… Я только сейчас понял глубинный смысл нашей переделки гимна Советского Союза: союз нерушимый, сижу под машиной… — имелась в виду пропагандистская машина.

Марк Твен справедливо упрекает оптимистов за то, что они никогда не подкрепляют свою веру статистикой, но этот упрек в данном случае ему было бы неплохо обратить на себя. Считается, что во время альбигойских крестовых походов погибло порядка миллиона человек, а при штурме Безье катары (менее трехсот) были перебиты вместе с католиками (не менее семи тысяч). Марк Твен не пожелал заглянуть даже и в собственную статистику — он когда-то писал о Варфоломеевской ночи: “За эти двое-трое суток во Франции было убито семьдесят тысяч человек”. Как ни ужасны погромы, за всю погромную полосу евреев было убито раз в сто меньше, чем французов. И доказательств организующей роли царского правительства не найдено никаких — обвинить его удается разве что в попустительстве, а бить евреев народ всегда умел и без поддержки власти. Что подтвердила и победа революции: после падения власти трутней в погромах погибло в

Вера великого скептика в благодетельность русской революции говорит о том, что эта греза захватывала не только кучку фанатиков и обиженных на Россию евреев, но и людей наиболее трезво мыслящих, — и это доказывает, что у революционной грезы не было соперниц. Циники и прагматики могли держать народ в узде лишь до тех пор, покуда этот океан еще не всколыхнулся. А когда пала власть, шанс захватить хоть какую-то существенную часть массы имели только служители красивой сказки, и у аристократии такой сказки не нашлось.

Царскую же власть валили буквально всем миром- всем цивилизованным миром. В своем “Монологе короля Леопольда”[3] Марк Твен приводит стихи о русском царе, опубликованные в респектабельной американской печати:

Прогнивший плод, который

портит сад,

Покинут Богом, временем забыт.

Ничего не скажешь, пафосно, пафосно.

Или:

Ужасно… Боже, ты, кто это

видишь,

Избавь от изверга такого землю!

В Америке молили Бога избавить землю от русского царя! И Бог ее вскорости избавил. Вместе даже и не сосчитать с каким количеством миллионов трудящихся.

Что такое “друзья евреев” и как они воюют против большевиков

Согласен, еврейская политика Николая Второго была хуже, чем преступной, — ошибочной. Дело императора открывать наиболее энергичным инородцам путь в имперскую элиту, соблазнять их, а не озлоблять. Конечно, это встретило бы сопротивление и элиты, и массы, да и приручить такого сильного конкурента было нелегко (а что легко, быть расстрелянным в подвале?), но вряд ли евреи оказались бы жестоковыйнее немцев, вполне лояльно послуживших российской короне, — во всяком случае, верхи не вправе вламываться в обиды, как это делают безответственные низы. Однако даже и обидчивый самодержец отказался использовать восхитившие его “Протоколы сионских мудрецов”: “Нельзя защищать благородное дело грязными средствами” (цивилизованный мир впоследствии оказался менее брезглив).

Наверняка “личная неприязнь” подвигала императора реагировать на погромное движение недостаточно оперативно (хотя что у нас делается оперативно?), можно даже допустить, что он и сам посылал погромщикам воздушные поцелуи, хотя доказательств тому не найдено. Но если даже предполагать самое худшее, Гражданская война все равно показала, во что разворачивается юдофобия без ограждений государственной власти. Если слушать не пропаганду ее конкурентов, а, скажем, заглянуть в “Записки коммивояжера” Шолом-Алейхема, то даже и казак может из погромщика на минуту превратиться в защитника: “Услышали мы про казаков и сразу ожили. Еврей, как только увидит казака, сразу становится отважным, готов всему миру дулю показать. Шутка сказать, такая охрана! Все дело лишь в том, кто раньше явится — казаки из Тульчина или громилы из Жмеринки… Как вы понимаете, они благополучно пришли в Гайсин, понятно, с песнями и, понятно, с криками ‘ура’, — как сам Бог велел. Только они чуть-чуть опоздали. По улицам уже разъезжали казаки на лошадках и во всеоружии, то есть с плетками в руках. В

Разумеется, так случалось не потому, что казаки любили евреев, а потому, что их интересы в ту минуту побуждали их быть на стороне полицейского порядка. Когда же полицейский порядок рухнул, а главное, когда забрезжила опасность, что долгожданная революция шагнет и в

Уже с бархатной весны 1917 года солидная газета “Таймс” начала пропагандировать вполне черносотенный (это диагноз, а не ругательство) взгляд на движущие силы революции, а через два года ее российский корреспондент сообщил, что большевики установили в Москве памятник Иуде Искариоту. Знаменитый же эссеист Честертон предостерегал английских евреев, что если они “попытаются перевоспитывать Лондон, как они уже это сделали с Петроградом, то вызовут такое, что приведет их в замешательство и запугает гораздо сильнее, чем обычная война”. Пусть они говорят, что хотят, от имени Израиля, “но если они осмелятся сказать хоть одно слово от имени человечества, то потеряют своего последнего друга”.

И в антибольшевистском крестовом походе Лондон отнюдь не брезговал вполне черносотенными средствами. Летом 1918 года британские войска, оккупировавшие российский Север, разбрасывали с самолета антисемитские листовки, а доклад преподобного Б.С. Ломбарда, капеллана британского флота в России, был опубликован по обе стороны Атлантики. В докладе говорилось, что большевизм направляется международным еврейством, а национализация женщин уже в октябре 1918-го являлась свершившимся фактом.

После младотурецкой революции по английской печати прокатилась кампания, приписывающая турецкую революцию иудео-сионистскому или иудео-масонскому заговору (хрен редьки не слаще), а британский посол в Вашингтоне сэр Сесил Спринг-Райс распространял эту информацию как вполне достоверную и проводил параллели с Октябрьской революций.

Блестящий литературный критик Генри Луис Менкен в 1920 году писал о евреях: “Их дела отвратительны: они оправдывают в десять тысяч раз больше погромов, чем реально происходит во всем мире”, — и в том же году официальными лондонскими типографиями были напечатаны “Протоколы сионских мудрецов”, а главный столп британского консерватизма Уинстон Черчилль опубликовал большую статью, в которой разделил евреев на три категории: лояльных граждан своих стран, сионистов, мечтающих восстановить собственную родину, и международных евреев-террористов. И в изображении евреев третьей категории сэр Уинстон переплюнул самых осатанелых антисемитов: оказывается, евреи третьей категории готовили всемирный заговор, начиная с XVIII века. Он уверял также, что в России еврейские интересы и центры иудаизма оказались не затронуты тотальной разрушительной деятельностью большевиков. В довершение Черчилль приписал Троцкому проект коммунистического государства под еврейским господством. Гитлер в “Моей борьбе” выразил полное согласие с этой версией.

Чтобы избежать более чем заслуженных обвинений в юдофобии, Черчилль во вступлении к своей статье исполнил короткий гимн во славу евреев: они представляют собой самый замечательный народ из всех, известных до нашего времени, однако нигде больше двойственность человека не проявляется с большей силой и более ужасным образом, и вот в наши дни этот удивительный народ создал иную систему морали и философии, которая настолько же глубоко проникнута ненавистью, насколько христианство — любовью.

Этот гимн тоже можно включить в памятку юдофоба, ибо источником антисемитской химеры в ее современном варианте является греза о еврейской исключительности. Чрезмерная ненависть — следствие страха перед преувеличенным могуществом.

Короче говоря, не только русскую революцию, но и Холокост готовили всем миром.

Пардон, всем цивилизованным миром: участие индусов и китайцев, кажется, не было зафиксировано.

Это так по-общечеловечески — сначала разворошить дремлющие вулканы, а потом возмущаться свирепостью извержения, предварительно запершись на три оборота. На Эвианской конференции гуманнейшие и могущественнейшие державы мира только разводили руками: они уже и так сделали все возможное для облегчения участи тогда еще полутора сотен тысяч беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии. Представитель США заявил, что по въездной квоте 1938 года для беженцев из Германии и Австрии Штаты приняли 27 370 человек и этим исчерпали свои возможности. Аналогичную позицию заняли Франция и Бельгия. Канада и страны Латинской Америки мотивировали свой отказ в приеме беженцев безработицей и экономическим кризисом. Нидерланды предложили помощь по транзиту беженцев в другие страны. Великобритания согласилась для размещения беженцев предоставить свои колонии в Восточной Африке (Эйхман одно время тоже надеялся выселить евреев на Мадагаскар), но отказалась пересмотреть квоту на въезд евреев в подмандатную ей Палестину (75 тысяч человек в течение пятилетнего периода — сотая часть нынешнего населения). Австралия отказалась впустить сколько-нибудь приличное число беженцев, опасаясь возникновения внутренних конфликтов, но снизошла до того, чтобы принять в течение трех лет 15 тысяч человек (при плотности населения меньше трех человек на квадратный километр). Из тридцати двух государств только богатейшая Доминиканская Республика согласилась принять солидное число беженцев и выделить необходимые земельные участки.

Заметьте, для страны со стопятидесятимиллионным населением сто пятьдесят тысяч человек — это одна тысячная еврея на душу населения, и

Да и свершившийся Холокост не слишком ужаснул нормальных американцев, если заглянуть за декорации деклараций. Вероятно, многие и сейчас с изумлением прочтут роман американского еврея и знаменитого драматурга Артура Миллера “Фокус”[4]. Роман написан в 1945 году по горячим следам событий, изображенных в манере крепкой очеркистики. Вот-вот окончится война, но благонамеренный стопроцентный американец мистер Ньюмен никак не обретет мира в душе. В

И ведь почти каждый разделяет негодование человека, написавшего этот лозунг, с горечью размышляет мистер Ньюмен, но

Мистера Ньюмена всякое насилие коробит. Избавление от евреев в его смущенных грезах предстает как-то так: вульгарная чернь под руководством джентльменов, вроде него самого, выполняет грязную работу, а после этого куда-то исчезает; поэтому каждый раз, когда чернь демонстрирует, что не собирается быть послушным орудием в

А между тем для его солидной работы ему срочно понадобились очки. Которые внезапно выявили некоторые ужасные особенности его облика: он сделался неотличимо похож на еврея — даже улыбка его уже не могла оставаться искренней в соседстве с “огромным семитским носом, выпученными глазами и настороженной посадкой ушей”. Бедняга, однако, пытается вести прежний респектабельный образ жизни, но не

Для него еврей был прежде всего обманщиком. По определению. Только этот смысл всегда и был неизменным. Потому что бедные евреи вечно норовят притвориться, что они беднее, чем есть на самом деле, а богатые- что они богаче. Когда ему случалось проходить мимо еврейского дома, за неряшливыми занавесками на окнах ему неизменно мерещились спрятанные деньги, и немалые. Если он видел еврея за рулем дорогого автомобиля, ему тут же приходило неизбежное сопоставление с черномазым, который едет на дорогой машине. С его точки зрения, благородных традиций, которые все эти люди пытались так или иначе выставить напоказ, им просто неоткуда было взять. Если бы у него самого завелся роскошный автомобиль, никто бы даже на секунду не усомнился в том, что он от рождения привык к роскоши. И любой нееврей выглядел бы так же. А еврей никогда. В домах у них вечно стоит вонь, а если ее там нет, то исключительно по той причине, что хозяева не хотят казаться евреями. Он был уверен: если они и делают что-нибудь порядочное, то никак не от души, а только для того, чтобы втереться в доверие к порядочным людям. Эта уверенность жила в нем от рождения, с тех пор, как он жил в Бруклине и буквально в квартале от его дома начинался еврейский район… Лицемеры, жулики. Все до единого.

Собственно, американское воображение дополнило этот вполне традиционный портрет лишь одной пикантной деталью — “животным вожделением к женщине”, о коем говорит “их смуглая кожа и темные веки”.

Однако теперь издевательское сходство с этими монстрами необратимо меняет его собственную жизнь.

Для начала его переводят с витринной, так сказать, части корпорации, где он работал, в некую изнаночную ее часть. Затем решительные ребята, собирающиеся устроить евреям веселую жизнь, начинают по ночам вместе с мусорным ящиком Финкелстайна опрокидывать и его мусорный ящик. Хотя Фред ему еще доверяет, делится своими планами купить загородный дом после того, как “вскроем жидят”, но защитить Ньюмена уже не может: понимаешь, мол, старина, никто не верит, что ты не из этих. Отверженный англосакс по настоянию жены пытается засвидетельствовать свою благонадежность тем, что отправляется на антисемитский митинг Христианского фронта, но поскольку он не может скрыть, что откровенная психопатичность и вульгарность ему не по душе, его, слегка помяв, вышвыривают вон.

Поневоле оказавшись в одной компании с Финкелстайном, он узнает от опытного отверженца, насколько наивны его надежды на умеренных антисемитов, не выходящих из повиновения джентльменам, подобным ему самому: “Вы что, не понимаете, что они делают? На что им сдались евреи? В этой стране живет сто тридцать миллионов человек, а евреев — всего пара миллионов. Им нужны вы, не я. Я… Я… Я пыль под ногами, я ничто. Я им нужен только для того, чтобы натравить на меня людей, и тогда к ним повалят и мозги, и деньги, а потом они подомнут под себя всю страну… За всем этим стоит очень трезвый расчет, и они хотят заполучить всю страну”.

Завершается роман настолько романически — мистер Ньюмен обретает чувство солидарности с Финкелстайном и начинает борьбу с хулиганствующими юдофобами, — что лучше вернуться к исторической реальности. После 1933 года, когда евреям уже не просто чинили неприятности, а прямо убивали, Американский легион и Союз ветеранов требовали полного запрета на въезд беженцев. И организации эти были отнюдь не слабые: пара миллионов членов, включая чуть ли не треть конгресса, да еще поболе того единомышленников охватывали десятки, если не сотни мелких структур. Это если говорить об активистах. Но их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых граждан. Этим мнением, да, мнением народным создавался чиновничий саботаж, стараниями которого за время войны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. Осквернение еврейских кладбищ, свастики на стенах синагог и еврейских магазинов, избиения, на которые полиция закрывала глаза, антиеврейские листовки, карикатуры, надписи на этом фоне выглядят уже сравнительно невинными забавами. Согласно некоторым опросам, больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много власти, и даже “Новый курс” Рузвельта называли “Еврейским курсом” (“New Deal” — “Jew Deal”); правда, лишь треть этой половины готова была на деле принять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные лишь соглашались отнестись к ней с пониманием.

В такой обстановке даже после войны авторитетные еврейские организации в

Правда, крупный американский социолог Джеффри Александер в своей монографии “Смыслы социальной жизни: культурсоциология” (М., 2013) дает этому другое объяснение: евреи не желали резервировать за собой образ беспомощных жертв (читай: трусов — по контрасту с американскими героями-освободителями). В первых американских репортажах о “зверствах” евреи вообще не упоминались, заслоненные жестоким обращением японцев с американскими военнопленными (возмущение американского общества сильно упростило решение об атомной бомбардировке). Позже именно размах и беспричинность массовых убийств евреев начали вызывать недоверие, тем более что пропаганда слишком много врала о зверствах немцев во время Первой мировой войны. Но вот когда сомневаться стало уже невозможно, простым американским парням оказалось легче войти в шкуру симпатичных немцев, чем грязных одичавших евреев.

Американским пехотинцам, которые первыми вступили в контакт с пленниками, высшим офицерам, которые руководили процессом реабилитации, репортерам, которые передавали описания ситуации, комиссиям, состоящим из конгрессменов и влиятельных лиц, которые сразу выехали в Германию, чтобы провести расследование на месте, умирающие от голода, истощенные, часто странно выглядящие и иногда странно себя ведущие выжившие обитатели еврейских лагерей казались представителями иной расы. Они с тем же успехом могли бы прибыть с Марса или из преисподней. Личности и черты характера этих переживших Холокост евреев редко раскрывались в интервью и не обретали индивидуальности в биографических очерках; не только сотрудниками газет, но и некоторыми самыми влиятельными высшими офицерами верховного командования сил союзников они скорее изображались как масса, а зачастую и как беспорядочная толпа, причем толпа заторможенная, деградирующая и дурно пахнущая.

Американские и британские администраторы проявляли по отношению к выжившим евреям раздражительность и даже личную неприязнь и иногда прибегали к угрозам и даже наказаниям.

Глубина этой первоначальной неспособности соотнести себя с жертвой проявляется в том факте, что, когда американские граждане и их лидеры выражали мнения и принимали решения по поводу национальных квот для форсмажорной послевоенной эмиграции, перемещенные лица немецкого происхождения рассматривались в первую очередь, а пережившие Холокост евреи в последнюю.

Президенту Трумену пришлось прямо указать генералу Эйзенхауэру, что, согласно отчету, сделанному его специальным экспертом Эрлом Харрисоном, “мы, по-видимому, обращаемся с евреями так, как с ними обращались нацисты, за исключением того, что мы их не уничтожаем”. Что, впрочем, совсем не мало. И, тем не менее, “тысячи перемещенных евреев все еще в тесноте живут в плохо управляемых концентрационных лагерях, они плохо накормлены и одеты и размещены в плохих условиях, в то время как удобные дома поблизости заняты бывшими нацистами или сочувствующими им. Этим евреям до сих пор не разрешается покидать лагеря без пропусков, которые им выдаются, исходя из совершенно непостижимой установки, что с ними следует обращаться, как с заключенными… Американцы будут глубоко обеспокоены тем, что антисемитизм, как и снисходительность к нацистам, процветает среди американских оккупационных сил” (октябрь 1945-го). Как будто в оккупационных силах служили не американцы…

Газета “Тайм” писала тоже не об “американцах”, но о “солдатах”:

У обычных солдат тоже были проблемы. С тех самых пор, как они оказались в Германии, они спутались не только с Fräulein, но и с философией. Многие начали рассуждать о том, что немцы вообще-то нормальные ребята, что их вынудили вступить в войну, что истории о злодеяниях — фальшивка. Знакомство с охочими немецкими женщинами, со свободолюбивой немецкой молодежью привело к забвению Бельзена, Бухенвальда и Освенцима.

Ясно, что чистенькие фройляйн и вчерашние члены гитлерюгенда, от всей души провозгласившие “Гитлер капут!”, были куда симпатичнее полуобезумевших грязных евреев. И

Что не улучшило глубинного отношения к каждому отдельному еврею и даже навлекло на него недовольство, что он слишком приземлен и материален для своей миссии всемирного символа.

Зато, когда понадобилось в геополитических видах вступиться за советских евреев, чтобы вставить пистон Советскому Союзу, американцы, прямо по Оруэллу, превратились в вечных друзей нашего брата-еврея — учитесь, варвары, как всегда быть чистыми!

Последняя русская революция рубежа девяностых тоже может послужить образцом, как нужно благородно поддерживать свободу и брезгливо отвращаться от ее неизбежных последствий — полированной броней пафоса защищаться от самомалейших помыслов о хоть самой малой крупице и собственной ответственности. Долой мучительный самоанализ в душе! С презрением и насмешкой нужно говорить исключительно о противнике, если даже ты сам помог ему появиться на свет!

Только так и возможно сохранить безмятежную убежденность в неразрывности этих понятий — цивилизация и моральное совершенство.

И

Я верю…

Но почему? Другой гений остроумия, а следовательно и скепсиса — Бернард Шоу — согласился ручкаться со Сталиным, чтобы только сохранить любимую социалистическую сказку. Зато Гитлер не сумел пленить никого из левых “мастеров культуры”. Так что приравнивать двух этих монстров означает записывать в нацисты и Фейхтвангера, и Ромена Роллана.

Марк Твен до этого выбора не дожил. К несчастью или к счастью?