Мишель Серр о квази-объектах

Мишель Серр «Теория квази-объектов» (1)

Hoc memorabile est; ego tu sum, tu es ego; uni animi sumus.

Plautus, Stichus, v. 731 (2)

Что значит жить вместе? Что такое коллектив? Именно этот вопрос интересует нас сейчас.

Проблема предшествующих рассуждений состоит в том, что из них непонятно, относятся ли они к философии сущего или философии отношения. Сущее или отношение — вот в чем вопрос. Причем, несомненно, не единственный. Я всё ещё не могу решить, реляционен или вещественен паразит, оператор он или монада.

Мне хочется думать, что постоянно доносящийся

Я ещё недостаточно сказал о том, сущим или отношением является паразит. Прежде всего, это элементарное отношение.

И снова спрошу, что такое жить вместе? Что такое коллектив? Я не знаю и сомневаюсь, что кто-нибудь знает. Мне не приходилось читать ничего, что дало бы мне такое знание. Со мной случались события, которые проливают свет на эту темную проблему. Иногда — за ужином с компаньоном. Темная категория коллективного, группы, класса, касты — неважно чего — сущее это или пучок отношений?

Хорек (3) [furet] пахнет, пахнет, как скунс, с которым его, бывает, скрещивают. Так он помечает и занимает территорию — мы опять возвращаемся к вопросу о собственности. Он вампир для кролика и преследует его в садке; бросается на кролика, впиваясь в шею или нос и высасывая кровь. Мы одомашнили хорька и позабыли о дикой природе. Мы заставили его служить нам, как заставили сарыча и пустельгу — мы паразитируем на них. Прежде чем запустить хорька в нору, мы надеваем на него намордник; обезумевший кролик выскакивает через другой ход и оказывается в ловушке. Еще раз, хорошее отклонение потоков в сети.

Все мы играли в «горячую картошку» и «колечко». Тот, у кого окажется «хорек», должен поплатиться. «Хорек» выдает его. Он отмечен его знаком. Осужденный, он идет в центр круга, он стал «водящим», он озирается, он следит.

Что такое этот «хорек»?

Этот квази-объект и не объект вовсе, но, тем не менее, именно объект, коль скоро не является субъектом и находится в мире; это также квази-субъект, поскольку обозначает или указывает на субъекта, который, не будь квази-объекта, не был бы субъектом. Тот, кого не застали с «хорьком» в руках, — аноним, часть монотонной цепи, в которой он неразличим. Он больше не является индивидом, он не узнан, не раскрыт, не отмечен. Он в цепи и принадлежит ей. Как и «хорек», он кружит в коллективе. Ниточка в его руках — наша простая связь, отсутствие «хорька» [имеется в виду игра в веревочку — Прим.ред.]; его путь и составляет нашу нераздельность. Кто мы? Мы — те, чьи руки передают этот предмет, те, кто не обладает им. Передача квази-объекта и формирует коллектив, если она прервется, возникнет индивид. Если последнего раскроют, он станет водить [mort]. Кто же субъект, кто «Я», или кто я? Движение «хорька» cплетает «мы», коллектив; если он остановится, то обозначит «Я».

Мяч — необычный объект, ибо он является собой лишь в руках субъекта. Оставленный где-то, он — ничто, никчемен, бессмыслен, бесцелен и бесполезен. В мяч не играют в одиночку. Тот, кто все же поступает так и не делится мячом — плохой игрок и вскоре будет исключен из игры. Про таких говорят, что они эгоисты [personnels]. Коллективная игра не нуждается в личностях, людях самих по себе. Посмотрим на того, у кого мяч. Если он начнет вращать его вокруг себя — он плохой игрок. Мяч не предназначен для тела, наоборот, тело — это объект мяча; субъект вращается вокруг этого солнца. Обращаться с мячом умеет тот, кто следует за мячом, служит ему, вместо того, чтобы подчинять и использовать его. Мяч — субъект тела, субъект тел и как будто субъект субъектов. Играть — значит превратиться в атрибут мяча как субстанции. Для него писаны законы, они определяются по отношению к нему, а мы только подчиняемся этим законам.

Навыки владения мячом предполагают Птолемеевскую революцию, на которую способны немногие теоретики, так как мы слишком привыкли быть субъектами в Коперниканском мире, внутри которого объекты — всего лишь рабы.

Мяч кружит, словно «хорек». Чем лучше команда, тем быстрее он передается. Мяч будто бы обжигает руки, как горячая картошка, от него нужно избавиться как можно быстрее. У Киплинга есть хорошая метафора: красный цветок [так животные называли огонь — Прим.ред.] пугает тигров, и золотая ветвь [отсылка к мифу из шестой «Энеиды» Вергилия — Прим. ред.] — недалеко. Мяч — субъект циркуляции, а игроки — лишь станции и этапы эстафеты. Можно превратить мяч в свидетеля передачи. В греческом языке слову «свидетель» соответствует слово μάρτυς, мученик.

В большинстве игр игрок с мячом — нападающий, а оборона строится относительно него и его позиции. В подвижных играх мяч — центр референций. Исключений немного: в американском футболе, например, единственный игрок, которого можно блокировать, — владеющий мячом. Квази-объект выдает его. Он отмечен знаком мяча. Пусть остерегается.

Нападающий, человек с мячом, помечен знаком жертвы. Он несет свидетельство, теперь он мученик. Здесь и сейчас, все происходит именно с ним. Небеса разверзлись над ним. Узор из скоростей, сил, углов, ударов и стратегий сплетается здесь и сейчас. Но вдруг все меняется; что должно было быть решенным, уже не таково; узел развязывается. История и внимание раздваиваются. Свидетеля больше нет, «хорек» продолжает движение и начинает преследовать другого кролика по сети ходов; мяч вылетает за пределы поля; жертва не состоялась — она отсрочена; мучеником оказывается не тот — он другой, снова другой — и почему бы ему снова не быть другим. Каждым. Игра и есть эта замещаемость (викарность) (4). Кривая замещений. Священники и жертвы, одетые в синее, красное или зелёное? Нет. Только викарии. Викарии — в силу подвижности замещений и их скорости. Жрец превращается в жертву, нейтрализуется, движение мяча преображает его на поле, размеченном как

Играя в мяч, я узнаю о субъекте больше, чем в каморке Декарта.

Когда Навсикая на берегу играет с подругами в мяч, появляется спасшийся в кораблекрушении и выброшенный волнами Одиссей — обнаженный, покоренный, разбитый. Дитя клинка, дитя переходящего мяча.

Этот квази-объект, метка субъекта, — удивительный творец интерсубъективности. Благодаря ему мы знаем, как и когда становимся и перестаем быть субъектами. Что значит это «мы»? Мы — словно колеблющееся «Я». «Я» — всего лишь разменная монета в этой игре. И эта передача, сеть переходов, замещаемость субъектов и сплетают собрание. Теперь я есть я, субъект, представленный к существованию, брошенный, оставленный падать, придавленный толпой других людей; затем вы принимаете эстафету, «Я» замещает вас и вы становитесь водящим; после — именно «Я» наделяет вас этим статусом — его работа закончена, его опасность миновала, его часть коллектива построена. «Мы» создано вспышками и исчезновениями «Я». «Мы» создано переходом «Я». Обменом «Я». Заменой и замещением «Я».

Теперь рассуждать об этом проще. Чтобы построить стену, каждый приносит свой камень. Чтобы построить «мы», каждый приносит свое «Я». Последнее утверждение по-идиотски нелепо и напоминает политическое высказывание. Нет. Всё происходит так, как если бы в данной группе «Я», как и «мы», не было делимым. Мяч у него, и у нас его больше нет. Чтобы вычислить «мы», нужно лишь помыслить передачу мяча. Но это отказ от «Я». Может ли быть отдано чье-то «Я»? Для этого есть объекты, квази-объекты, квази-субъекты; мы не знаем, вещи, сущее это или отношения, лохмотья вещей или конец отношений. Через них принцип индивидуации может передаваться дальше или застрять в мертвой точке. В этом есть что-то, некое движение, напоминающее отказ от суверенитета. «Мы» не есть простая сумма «Я», но нечто новое, созданное наследованиями, уступками, ускользаниями и отставками «Я».

«Мы» — не множество «Я», но множество множеств его передач.

И снова — война, битва, сражение и противостояние. Убийство — закон. Преступление — закон. Тотальной войны всех против всех никогда не было, нет и не будет. Схватка один на один, арена, трое против троих, Горации и Куриации — все это явление и зрелище, трагедия, комедия, театр. Все против одного — вот извечный закон. Трое из рода Куриациев против одного — из Горациев, когда явление разрывается, словно декорация, и нужно добраться до реального. Исход всегда определен, война всегда асимметрична. Паразиты заявляются толпой, ничем не рискуя. Но иногда — о, чудо — ситуация переворачивается, и Гораций выходит победителем. Тогда говорят: так творится история, и мы начинаем верить в феноменологию войны. Гораций был сильнее, чем каждый из трех его смертельно раненных противников. Закон никогда не меняется.

Все даже сложнее. Игра столь глубока, что мы должны постоянно возвращаться к ней. Схватка всех против одного откладывается полетом/кражей мяча; замещение и замена постоянно подводят к нужному результату. Они привлекают наше внимание к спектаклю прекрасной битвы, в которой царит блаженная неопределенность, мораль безопасна, а люди говорят о благородстве. Все спешат на зрелище и делают ставки на победителя и проигравшего. Ведь, казалось бы, где игра, там и случай. Но нет, лишь цепочки закономерностей. И то, что спорт сегодня опустился до заранее спланированных игр, лишь вскрывает — как если бы это действительно было необходимо — его сущность и природу его привлекательности. Все всегда сводится к войне без рисков, к преступлению и краже, к мародёрству, грабежу, насилию над людьми и вещами. Польза всегда проистекает из злоупотребления и возвращается к нему, когда исток исчезает, а вместе с ним исчезает и постоянная смена соперника.

Любая теория происхождения обращает наше внимание на соперничество, само слово говорит за себя.

«Хорек», мяч — опознавательные знаки в игре, переходящие от игрока к игроку. Они, вероятно, джокеры. Коллективное конструируется джокерами удивительным актом строительства. Всё, что угодно, строится из чего угодно. Это в высшей степени неопределенная и наиболее трудноуловимая логика.

Давайте представим другого джокера, столь неопределенного, что он и есть всеобщий эквивалент. Он обращается как мяч, деньги или квази-объект. Он определяет субъекта, маркирует его; в наших обществах картезианские размышления появляются быстро; я богат, следовательно, я существую. Деньги — это, по сути, мое бытие. Настоящее сомнение — бедность. Радикальное сомнение, доведенное до предела, есть нужда. Декарт обманул нас: ему следовало стать отшельником, новым Франциском Ассизским. Декарт сжульничал: ему следовало отправиться странствовать как новому Франциску Ассизскому, избавившись от всех благ. Декарт схитрил: он никогда не бросал свои монеты в реку. Он никогда не терял мир, так как никогда не расставался со своими деньгами.

Настоящий, радикальный картезианец — киник.

Декарт никогда не рисковал потерять свое «Я», ибо никогда не рисковал своими деньгами. Он никогда не играл со своим злокозненным гением по-крупному — на последнюю рубашку. Никогда не промокал под дождем, не лежал в грязи, не просил царя не загораживать ему солнце. Я всегда сомневался в таком сомнении, не ведущем к нулевой степени обладания. Богатый дурак богат, бедный дурак — дурак. «Я» богача — богач, «Я» бедного — «Я».

Коллектив строился с кем угодно и чем угодно. «Хорек» — ничто, как кольцо или пуговица, — любая вещь; мяч — всего лишь кусок кожи или воздушный пузырь. Я передаю их дальше, перебрасываю первому встречному, получающему все или ничего — неважно.

Вопрос по-прежнему не решен: что за вещи и между кем? Любой, ты, я, он, тот, другой. И между ними — эти квази-объекты, быть может, джокеры. Станции — это «они», по ним циркулирует «водящий» — такова описанная нами логика.

Точно так же денег не бывает много, потому что они есть всё, ими обмениваются с первым встречным, второй крадет их у каждого, третий бесцельно копит их ни для кого.

Квази-объекты пусты, а субъекты прозрачны.

Но ставки возрастают с ростом непрозрачности и непроницаемости.

Паразит располагается где-то между. Вот почему нужно определить, сущее он или отношение. Но атрибут паразита ¬– до сих пор нами не упомянутый — его своеобразие. Паразит — это не просто все, что повреждает передаваемое сообщение. Не просто каждый, кто питается за чужим столом. Личинка может развиться только в определенном организме и переносится только определенным переносчиком.

Должно быть, Оргон был благочестив, раз Лоран и Тартюф могли паразитировать на нем. Благочестивость и, кроме того, что-то еще для адаптации — дабы быть совершенным. Неразбериха должна выйти замуж за канал, разместиться на его длине волны, с легкостью наложиться на его частоту. У племянника Жан-Франсуа Рамо не было бы ни шанса в доме сына мадам Пернель. Я могу шуметь сколько угодно, я не помешаю своему соседу увидеть рассвет. Блохи умирают без хозяина.

Как случилось, что я люблю тебя; тебя среди сотен тысяч, я, а не другой? Не иллюзия ли это; мудрее ли завести донжуанский список?

Мы достигли пределов. Размножение млекопитающих — эндопаразитический цикл. Мы паразитируем друг на друге, чтобы говорить, питаться, творить несправедливость и не запрещенные законом бесчинства; для всего этого годится любой. Мы паразитируем друг на друге, чтобы размножаться и воспроизводить свой род, но для этого другие должны быть одновременно и другими, и такими же, как я, видеть друг друга обнаженными. Не все, что угодно, не всякий сможет это. Сперматозоид, попавший в чуждое, но приспособленное к нему лоно, преуспевает и оплодотворяет яйцеклетку — так зачинается своеобразие [паразита]. Плод — самый многоликий паразит и остается таковым даже после рождения. Но как долго? Оценки разнятся. В конце концов, лучше сказать «навсегда». Отлучение от груди происходит лишь частично. Человеческое дитя живет не хлебом единым, не молоком, воздухом и теплом; ему нужны язык, информация и культура, чтобы формировать свою среду, milieu — без них ему не выжить. И эта среда — собственно человеческая, производимая маленькой группой людей: родители, семья, племя, клан — что угодно. Если паразитизм в общем случае предполагает, что хозяин и есть такая среда, что его продукты конституируют окружающий мир — нишу, необходимую для выживания того, кто в нее помещен или кружит рядом, то все мы тогда паразитируем на нашем языке (языках). Лишь теперь я понимаю свой материнский язык, понимаю, почему он и есть моя логическая мать, логический исток. Иногда те, у кого нет матери, с головой бросаются в язык.

Возможно, стоит изображать событие Сошествия Святого Духа как группу младенцев, жадно сосущих груди, которые суть языки пламени. Мой язык ветвится под нёбом на моем языке. Я передаю и раздаю, я получаю слова из этой ниши; говорить означает кормить. Говорить — значит кормиться от груди общей логической матери. Слово рождается этой матерью, всегда девственной и непорочной, ибо язык всегда превосходит мое распоряжение им.

Не от языка вообще, но от моего собственного. Именно мой язык дарит мне свет в гуле чужих наречий. Я люблю его камерную музыку, его почти глухую скромность и немоту его тональных ударений; его чуть-чуть аристократичную исключительность, его тайную эллинистичность, его сокровища. При смерти мать-язык снова становится девственно чиста, больше никто не посмеет прикасаться к ее словам; ее используют каждый день, тысячи раз, как потертый половик или шлюху. Они пытаются надругаться над ней, пока она, измученная, лежит умирая. Я хочу видеть ее прекрасной и живой, какой она была во времена, когда тот, кто желал красоты на земле, говорил на моем родном языке и кормился ее скромностью. Ей чудом удалось остаться непорочной.

Между Египтом и Ханааном, в дни голода и мора, пшеница перевозится в мешках на ослах; перевозится серебро, которое Иосиф взял у братьев и которое он вернул, которое передается в обе стороны и потому без направления/назначения, перевозится чаша в мешке Вениамина — чаша Иосифа, указывающая на Вениамина, чаша младшего брата, указывающая на младшего брата. Иосиф был жертвой, и Вениамин —

Язык денег никогда не сможет накормить меня — блеклый и безвкусный, как банкнота. Ни запаха, ни вкуса, блестящий и вязкий. Сближение языка с деньгами делает его течение монотонным, превращает его в безжизненный и бледный квази-объект. Он расширяет свою империю одновременно с деньгами. Создает временные, неустойчивые коллективы. Его сила подобна его вязкости.

Никто не ест просто слова — их еще и пробуют на вкус. Тому, что ест наспех, они кажутся слегка неприятными и отталкивающими. Хотя есть и гурманы. Говорят как едят; стиль и кухня сочетаются — вульгарные или изысканные. Слова обращаются так же быстро, как принимают еду — как при перекусе, чтобы затем перейти к

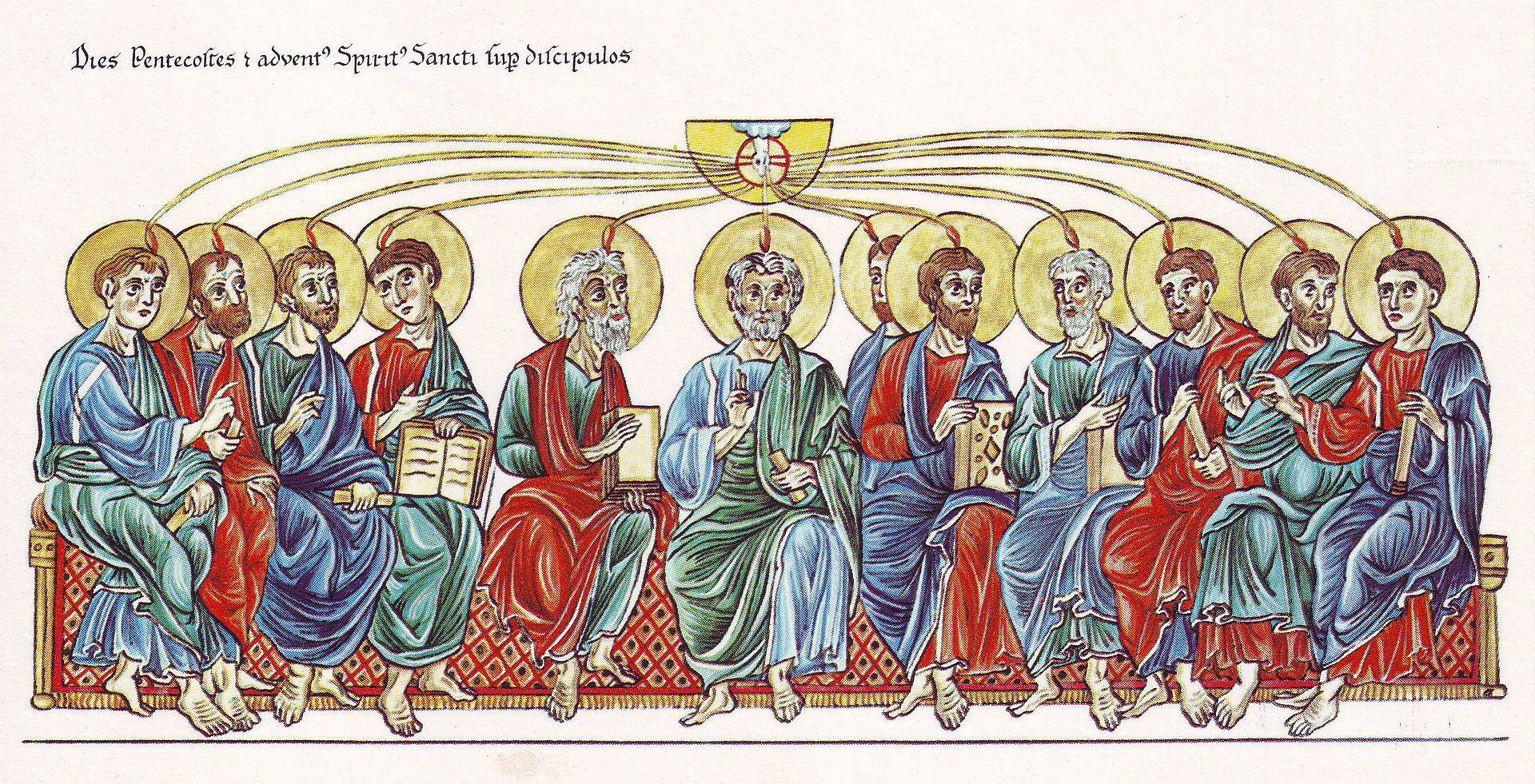

Слова, хлеб и вино между нами — вещи или отношения. Мы обмениваемся ими между собой, хотя связаны одним языком и сидим за одним столом. Одна мать вскормила нас. Лишь теперь мы можем объяснить паразитический обмен как пересечение логического и материального. В Троицу новорожденных апостолов кормили языки огненные и разделенные, но проистекающие из единого истока; в ночь Тайной Вечери все они — паразиты за столом учителя, пьющие вино, вкушающие хлеб, разделяющие и передающие их друг другу. Вот тайна пресуществления, она ясна, светла, прозрачна. Едим ли мы вместе что-либо еще кроме плоти слов?

Своеобразие наших квази-объектов проявляется всё четче. Мы вкушаем хлеб наших нравов, пьем вино нашей культуры, говорим лишь на родном языке — я конечно же говорю о таких же ни на что не годных людях, как я. А любовь, спрашиваю я вас, что с любовью? В этом и заключается своеобразие.

Мы не индивиды. Нас уже разделили, нам всегда снова и снова угрожает бытие. Зевс, недовольный нашей дерзостью, разделил нас пополам — посмотрите на пупок, где кожа стянута как мешок шнурком. Когда-то у людей было по четыре ноги, четыре руки, огромная шея, два лица, четыре сильных и зорких глаза, а когда они бежали, то были похожи на огромное вращающееся колесо с восемью спицами. Зевс разделил нас; он и сейчас может сделать это снова — тогда бы мы прыгали на одной ноге. Сколько ног у настоящего человека — одна, две или четыре? В отличие от Эдипа я не знаю ответа на этот вопрос. Получается, что было три сорта людей: мужчины, женщины и андрогины — в зависимости от того, что у нас есть, два одинаковых или два разных органа. Когда Зевс наказал нас, несчастные, разделенные половинки устремились на поиски друг друга, дабы сплестись, соединиться и вновь обрести полноту. Любовь — химера, последствие разделения. Так говорил Аристофан, комедиограф, за столом трагедии (6).

Так говорила комедия, паразит трагедии. Сегодня все мы приглашены Агафоном (7), Благом, победителем трагического состязания — все, включая философию. Все пьют вино трагедии. Все — гости Блага, в трагической гостеприимности или враждебности этой морали. Дабы отплатить хозяину, мы говорим о любви. Любовь — дискурс возмещения. Вино и хлеб пресуществляются в это слово целиком благодаря трагедии. Я говорю о любви, дабы освободиться от своих долгов за пищу, предоставленную мне трагическим. Если и существуют шкалы, то любовь на одной чаше весов способна уравновесить трагическое на другой.

Кто мы согласно комедии? Мы — тессеры, тессеры гостеприимства (8), квази-объект или, скорее, полу-квази-объект. Плитка, кубик или кусочек кости, которые друзья по ложе, товарищи по еде и питью, короче, хозяин и паразит, преломляя, разделяют между собой. Они разламывают тессеру и создают знак памяти. Это достопамятно, — говорит Плавт, — сломай ее, чтобы запомнить меня. Ломание тессеры не означает полного разрыва: в этом есть что-то от фрактала и в любом случае нечто сложное, случайное до индивидуальности, с зазубренным до уникальности краем разлома. Тессера и есть индивидуальность, случай, комплекс, памятник. Кто я? Мое уникальное, наполненное гигантскими объемами информации, усложненное, непредсказуемое, брошенное в водоворот случайного тело — оно лишь знак памяти (memorial). Хозяева и гости распрощались, и каждый сохранил у себя зазубренную половинку тессеры. Они странствуют, умирают, любят, быть может, они никогда не увидятся больше. Они передают тессеру детям, друзьям, внучатым племянникам — тем, кого хотят, тем, кого любят. Спустя годы и в совсем других местах владеющий одной половинкой безошибочно узнает своего другого благодаря этому знаку, этому особому, прилаженному соединению. Благодаря стереоспецифичности (9), другого ключа к такому замку не существует.

Мы и есть тессеры и замки. Существа или опознавательные сигналы, подобные семафорам. Опознавательные знаки, истинные или ложные. Ложный знак подходит каждому, как старый разношенный башмак. Мое тело — знак памяти тебя. Если я люблю тебя, я помню тебя.

«Ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστὶν ἀνθρώπου ξύμβολον…» (10) Латинское слово tessera так и не закрепилось во французском языке, воспользуемся лучше греческим: каждый из нас — символ человека. Кто я? — спрашиваю я снова. Я — символ, символ другого.

Символическое в том и состоит, оно расколото и не расколото одновременно. Что такое символ? А стереоспецифичность?

Еще это квази-объект. Сам квази-объект есть субъект. Субъект может быть квази-объектом.

Иногда «мы» — это переход, обозначение, набросок «Я».

По дороге на Компьень трое слепых, жалких нищих пристают к прохожим. Торговец из басни дает им безант (11); он не дает им тот безант. Они хватают монету, они слепы — у них ее нет. Они пируют всю ночь напролет, едят, пьют, поют. Квази-объект стремится к нулю, к отсутствию в этом лишенном света сообществе. То, что передается между тремя слепыми, запросто может быть словом без референта. И наоборот: без референта мы — всего лишь слепцы, живущие только отношениями.

Безумному, квази-безумному, симулирующему сумасшествие хозяину сполна отплатили экзорцизмом.

(перевод Анны Лобановой, под ред. Александра Писарева)

1. Перевод выполнен по изданию: Serres M. The Parasite / Translated, with notes, by Lawrence R. Schehr. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1982. (Оригинальный текст: 1980 г.)

2. Достопримечательно! Я — ты, ты — я! Одна душа! Плавт, Стих, 731 (перевод с латинского А.В. Артюшкова). — Прим. пер.

3. Furet (англ. ferret) — хорек. Словом «furet» также обозначают игру, похожую на игры «горячо-холодно» (hunt-the-slipper) или «колечко» (“button, button, who’s got the button?”).

4. Vicariance (франц.) — биологический термин, обозначающий функциональную компенсацию одного органа другим; «vicars» — викарий, заместитель, наместник. — Прим. пер.

5. Платон. Пир. 189С — 193D.

6. Интересно, что Агафон — «Агатос» — один из эпитетов Зевса. — Прим. пер.

7. Тессеры — древнеримские вещички разной формы (кубик, монета, табличка…), выполнявшие функции игральной кости, входного билета (абонемента) или жетона (например, на получение продовольствия или денег). Один из видов — tessera hospitalis, тессера с отпечатком головы Юпитера и именами, лиц, заключавших между собой договор гостеприимства. При этом она разламывалась, и у каждого оставалась ее половинка. Кроме того, тессера — это устный пароль в военное время. — Прим.ред.

8. Стереоспецифичность — свойство ферментов, взаимодействующих с субстратом по типу «ключ-замок», с высокой специфичностью, обусловленной структурой активного центра. — Прим. пер.

9. Платон. Пир. 191D. «Итак, каждый из нас — это половинка человека…» (пер. С.К. Апта)

10. Византийская золотая монета номисма, называвшаяся на Западе “безант”. — Прим. пер.