«Здоровые люди скучноваты»: «Кровосток» о русской литературе и современном искусстве

5 сентября в Воронеже состоится концерт группы «Кровосток». В преддверии события я поговорил с ребятами о русской литературе, современном искусстве и лирическом герое «Кровостока».

— Расскажите, кто и что из литературы повлияло на вас? Как вы, например, относитесь к Юрию Мамлееву? Мне кажется, что многие сюжеты из ваших песен в

Антон: Лично на меня Мамлеев повлиял очень мало, хотя бы потому что я его читал очень мало. И честно говоря, это не совсем моя литература — чисто эстетически. Я

Дмитрий: Соглашусь. Я тоже читал несколько рассказов Мамлеева, и у меня с Мамлеевым, как у вас с «Сектором Газа»: моя жизнь без Мамлеева мне нравится больше. Он мрачноватый, он тяжеленький. Мы, пожалуй, с Антоном создаем такое впечатление, что мы тоже производим такую тяжелую кашу, но на самом деле это не так. Я лично не люблю тяжелые фильмы, например. И Мамлеев для меня тоже немного тяжеловат, для меня это такой депрессивный пласт русской глубины, русского чернозема. Спасибо, но я и так знаю это, это не очень веселая история…

Сорокин скорее занимается русской литературой, чем является ее частью — и это очень правильный заход.

Вот. А что касается влияний, тут очень сложно обозначить. Повлияло все, что я читал: от «Буратино» и «Трех мушкетеров» до современной литературы. И если говорить о наших условных современниках, которые повлияли, то я тут тоже соглашусь с Антоном — конечно, Владимир Сорокин. Не буду оригинален, по-моему, это наиболее значимое событие в современной литературе. Это если говорить о старых классических форматах: роман, рассказ, пьеса ну и так далее.

— Сорокин, кстати, не очень жалует современную литературу. Он в последнем интервью вообще говорит, что постсоветский человек разочаровал его больше, чем советский. Разумеется, это касается и писателей.

Антон: Да, читал, кажется, это интервью. Сорокин, может быть, этим и нравится. Он же такой постмодернистский, рефлексирующий деятель. И он на мой взгляд очень талантливо деконструирует разные языки, в том числе и литературные, в том числе и классические. И в этом смысле он для меня стоит особняком в современной литературе. В его тексте есть то, от чего я получаю удовольствие, когда читаю текст.

Дмитрий: Да, он вкусно пишет. Ну так у него же корни не совсем литературные. Он скорее занимается русской литературой, чем является ее частью — и это очень правильный заход. Хочется надеяться на

Антон: Я еще забыл упомянуть второго, кто мне пришел сразу в голову. Не знаю, как насчет влияния, но вот неплохой современный писатель — Владимир Адольфович Нестеренко. Он, в отличие от Сорокина, чуть более однообразный. В том смысле, что он знает хорошо одну фактуру…

Дмитрий: Скорее, монотемный, чем однообразный!

Антон: Да-да, и вот он мне тоже очень нравится. У него очень хорошо получаются диалоги. Я литературной деятельностью напрямую не занимался, но мне кажется, что в литературе написать живые диалоги — это самое сложное. Может, я и ошибаюсь. По крайней мере, когда я читаю литературу, мне чаще попадаются деревянные диалоги, чем хорошие. И в этом смысле что Сорокин, что Нестеренко, абсолютно удовлетворяют моим запросам.

— Мамлеев депрессивен. А Сорокин разве нет?

Антон: Сорокин тоже! Но мне Мамлеев не близок эстетически. Его депрессия — не моя депрессия. Моя депрессивность больше резонирует с сорокинской. Он тоже местами очень тяжел. Например, «Сердца четырех» — это чистая безысходность. Но его безысходность и мрачность для меня как-то более уютны, чем мамлеевские.

Дмитрий: Я бы сказал, что Мамлеев депрессивнее жизни, а Сорокин не депрессивнее жизни. Ну мы же понимаем, как работают приемы, ну вот он освоил этот прием. Но литература ведь состоит больше, чем из одного приема.

— Да, есть такое впечатление, что у Мамлеева работает один и тот же прием, из романа в роман, из рассказа в рассказ. Если, например, у Платонова герои-абсурдисты, то у Мамлеева это даже не абсурдисты, а вообще непонятные существа…

Дмитрий: Ну Платонов — это тоже депрессия, плюс безумие, плюс иногда что-то эйфоричное, порыв, оборачивающийся депрессией, или конец порыва. А у Мамлеева никто никуда не рыпается, все отрыпались уже очень давно…

— А если отойти от современной литературы — к литературе вообще. Начать можно с отечественной.

Антон: Ну на меня в свое время из отечественной литературы огромное впечатление произвел, конечно, Достоевский, дико мощный. Тоже, конечно, крайне депрессивный. И судя по его дневникам и литературе, абсолютно отвратительная личность, но он, тем не менее, выдавал такие гениальные тексты.

И кто еще сразу же приходит в голову — это Хармс, тоже на меня очень сильно повлиявший. Хармс — это была первая книжка, читая которую я смеялся в одиночестве. Вторым таким автором был как раз Сорокин. Это для меня дорогого стоит, это редко, когда литература настолько смешна, что ты можешь смеяться в одиночестве.

Дмитрий: Фигура, однозначно устраивающая меня в русской литературе — это Пушкин. Александр Сергеевич. Со всеми остальными ребятами уже что-то не совсем так, имеется в виду возможность описать радость. Я не очень, если честно, люблю русскую литературу в целом. Люблю Гоголя, люблю Чехова (рассказы, разумеется, не пьесы — пьесы невыносимы абсолютно). Достоевского люблю, но, скорее, за то, за что его любил Фрейд — за то, что он мастерски описывал скандал. Никому никогда в литературе всю пружину, маховик абсолютного раскручивания и нагнетания скандала описать не удавалось. И в этом смысле Достоевский хороший писатель, потому что он эту пружину скандала понимал. В силу своих личных медицинских диагнозов, может быть… Но когда Достоевский хочет мне что-то сказать про духовность, то тут мне уже не очень хочется его слушать.

Мне русская литература интересна больше как хоровод диагнозов.

Вообще сложно сказать, кто еще повлиял. Толстой, конечно, бывал пронзителен. Вообще это тоже, конечно, банально, но провинциальный и догоняющий фактор в русской литературе очень ощутим, даже в ее очень крупных образцах. Там, где есть безумие, где есть отклонение, где есть Гоголь, где есть безумие Достоевского, где есть Хармс — вот там меня цепляет. А вот там, где Тургенев выходит на охоту, а Некрасов смотрит на железную дорогу — там совсем скучно…

Антон: Скучно, скучно, согласен. Мне русская литература тоже скорее интересна больше как хоровод диагнозов. Наибольшая оригинальность достигается за счет психической пограничности.

Дмитрий: Незалеченная психиатрия.

Антон: Да-да, здоровые люди скучноваты!

— Хоровод диагнозов — классная формулировка. Но не соглашусь насчет Фрейда. Я думаю, что он не

Дмитрий: Да, да! И его сужение меня устраивает!

— Да? А я вот думаю, что Достоевского не стоит сужать, он широк настолько, насколько надо, ну может быть чуть больше, чем надо, но точно настолько, чтобы мы разглядели свою собственную широту и ужаснулись ей… А по поводу Фрейда — мне все время казалось, что он из Достоевского пытается сделать просто иллюстрацию своих собственных теорий…

Антон: Так ведь так и есть!

— Наверное, все делают то же самое. И Соловьев в своих «Трех речах о Достоевском», и наши религиозные мыслители типа Розанова или Бердяева, и Бахтин и т.д. Но последний мне в этом смысле ближе. И я думаю, что теория Бахтина о карнавале точнее описывает его манеру письма. И лучше подходит для описания этого скандала, о котором только что сказал Дмитрий. Эта карнавализация у Достоевского, когда все диагнозы могут проявить себя вполне, во всем своем надрыве… А ведь интереснее всего, что весь хоровод диагнозов героев Достоевского — это хоровод диагнозов самого Достоевского. И вот тут вопрос о двойственности или даже тройственности самого Достоевского. Есть Достоевский-муж, Достоевский-любовник, Достоевский-Карамазов, Достоевский-философ, Достоевский из «Дневника писателя», шовинист, православный, консерватор и так далее.

Дмитрий: Ну да, это же общее место. Вот почитать его письма к жене — сразу видно, что это просто мерзавец…

Антон: Или вот описание его путешествий. Ему же абсолютно все иностранцы не нравятся из других наций…

Дмитрий: Но справедливости ради следует сказать, что русских он тоже не особо жаловал.

Антон: Ага, досталось всем.

— Как и Ницше, кстати. Родной брат Достоевского, как выразился Лев Шестов. Ницше тоже не жаловал немцев, как Достоевский — русских.

Дмитрий: В этом смысле Ницше — такая машина дискурса со своим диагнозом, тоже мизантропическим. Я помню, что Ницше — это была вторая или третья книжка, которая мне попалась в восемьдесят каком-то году. Это был самиздат. Первой мне попалась что-то из Кастанеды, а вот вторая мне попалась отфотографированная «Так говорил Заратустра», дореволюционная, с ятями еще…

Дмитрий: Ну видимо, если бы ко мне так же попал Достоевский, а не в школе насильно, то может быть, я бы ценил Достоевского больше, чем Ницше.

Антон: Ницше, мне кажется, как личность просто

Дмитрий: Ну под конец он сильно поехал

Антон: Ну под конец, да. Но основной период жизни, мне кажется, он был чуть более рефлексивен.

— Чем Достоевский?

Дмитрий: Да. Достоевский

— Достоевский под конец жизни — это такой ярый консерватор, конечно. Если судить по его «Дневнику писателя». Он общается много с Победоносцевым, с

Дмитрий: Между кем и кем?

— Между мыслителями революционной линии, такими как Бакунин, Чернышевский, Белинский, Нечаев и так далее. Они все, так или иначе, становятся персонажами романов Достоевского. Бакунин, например, узнается в Ставрогине, Белинский — в Иване Карамазове. И все эти революционные персонажи входят в романы Достоевского, а из романов Достоевского исходят уже мыслители совершенно иного толка, такие как Бердяев, Розанов, Лев Шестов. И они ведь тоже проводят параллели между собой и персонажами Достоевского.

Дмитрий: Да, разумно. Достоевский — это как бы такая колба, такая алхимическая лаборатория политического дискурса.

Антон: Да, замешал колер, можно сказать.

Дмитрий: Ну он замешал, его замешали. Как-то вот все замешалось, через него…

— Я продолжил этот разговор о Достоевском, потому что мне хотелось разглядеть у вас неоднозначное отношение к нему. Вот для меня, например, Достоевский все равно остается загадкой, хотя я очень давно им занимаюсь. Действительно, это такой буфер обмена, и не совсем понятно, что внутри него происходит, потому что входит в него один человек, а выходит совсем другой…

Дмитрий: Ну я лишь повторюсь на уровне тезиса. Я, конечно, не знаток всего корпуса текстов Федора Михайловича, меня он устраивает местами как блестящий стилист и литератор и не устраивает, когда из него делают фигуру такого духовного ориентира, исходя из его поздних манифестаций. Вот так я бы сформулировал свое отношение к нему.

Антон: Ну и я бы еще добавил, что Достоевский, ну по крайней мере для меня, немного возрастной писатель. Он на меня произвел огромное впечатление, когда я был подростком, я не совсем уверен, что я сейчас взялся бы перечитывать что-то, по крайней мере что-то большое. Да, есть такие писатели, которых лучше прочитать в определенном возрасте, а вот позже — уже немного не то…

— Я сейчас немного вернусь к современной литературе, сделаю небольшую ремарку. Вот Антон говорил о параллелях с Сорокиным, который начинал как художник. Я вспомнил сейчас Александра Зиновьева, философа и писателя…

Дмитрий: Который написал «Зияющие высоты».

— Да. Вот он ведь тоже плюсом ко всему был художником, на мой взгляд неплохим.

Дмитрий: Тоже очень похоже. Ведь он тоже был сперва диссидентом, уехал, потом вернулся и стал антизападником. Ну, а насчет параллелей — вообще это довольно распространенная история.

Антон: В границах искусства ведь часто случаются такие переходы, переплывания из жанра в жанр. Человеку ведь может надоесть тот или иной формат, и он может себя попробовать в другом, и неожиданно это может у него получиться даже удачнее.

Дмитрий: Ну есть же такое правило, что выстреливают боковые проекты. Мы вот читаем рукописи Пушкина и видим на полях неплохие рисунки. И интересно представить, что если бы Пушкин был художником с таким же вот статусом национального гения, и мы бы смотрели его холсты и

— Мы плавно переходим к вам как художникам. На самом деле, вы в своих интервью мало об этом рассказываете. Ведь «Кровосток» тоже боковой проект. Или уже нет?

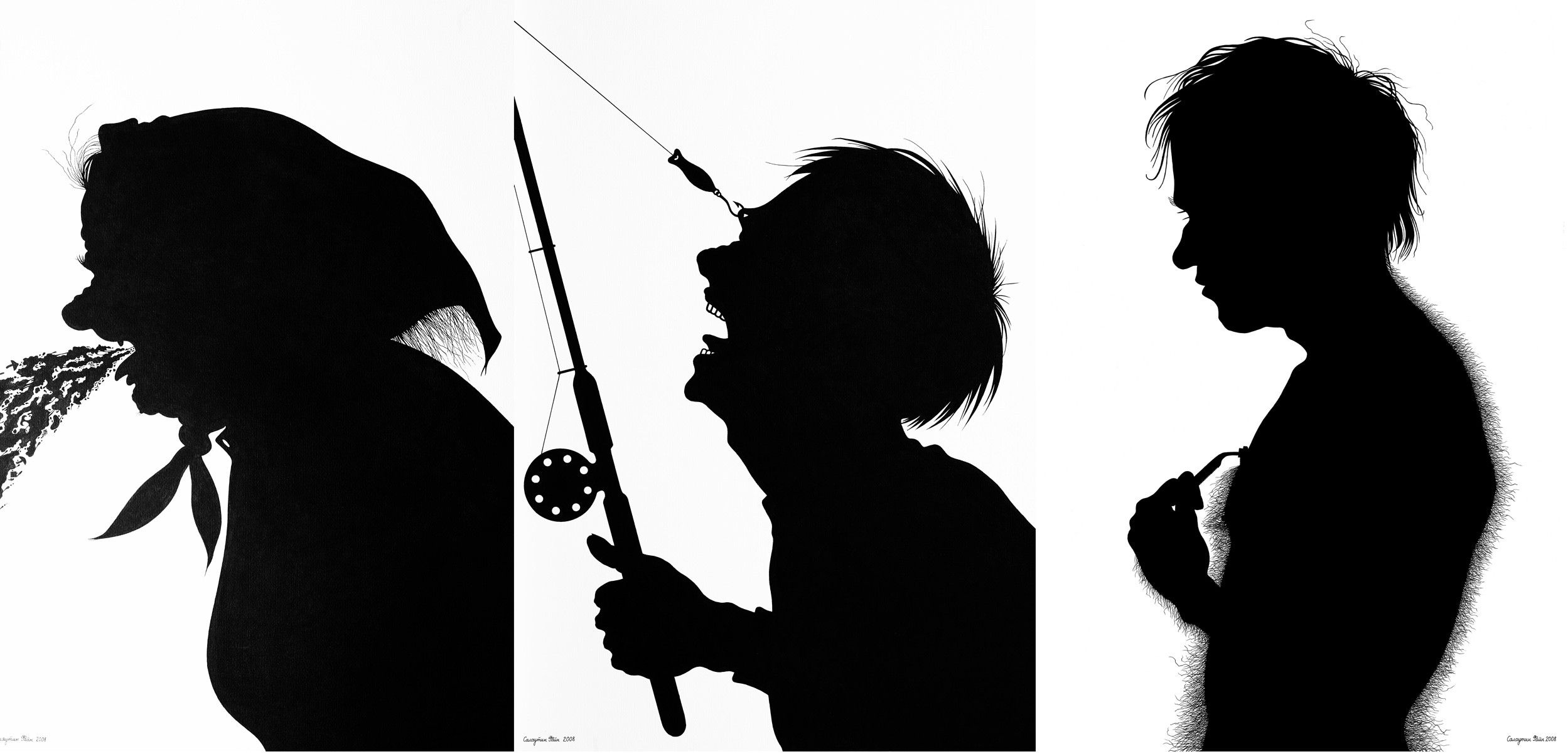

Дмитрий: Могу начать с того, что изначально мы художники и занимались современным искусством. Была такая группа «ФенCо», Антон тоже в нее входил. Художники мы музейные. Наши работы находятся в коллекции Третьяковки и Русского музея. Занимались всякими разными выставками в России и за границей. А потом, больше 10 лет назад, возник проект «Кровосток», который оказался как раз примером бокового проекта, который выстреливает. Конечно, когда ты играешь в такую интересную игру, как Кровосток, то видишь, что пространство искусства в современной России — это очень грустно. И если есть возможность отказать себе в радости участвовать в этой грустной игре, то есть смысл отказать себе в этой радости. Последние два года я снова занимаюсь живописью, и очень этому рад, что вернулся. Не занимался этим очень давно, лет так двадцать. Холст, масло… Как говаривал художник Виктор Пивоваров, красочки пахнут, как Царствие небесное. Вот так обстоит дело.

Антон: Я к живописи такой склонности не имею, я всегда имел склонность к графике. И тоже как-то в последнее время что-то рисую. Иногда даже работаю в качестве иллюстратора. Буквально недавно проиллюстрировал книжку о сказаниях волжских татар. Об их разнообразной татарской нечисти: водяных, домовых и тому подобном. Приятная работа. Меня это как-то развлекло, получилось неплохо, вот книжка в начале сентября вроде должна уже выйти.

В российском современном искусстве рынок примерно такой же, как в современной России политика.

А «Кровосток» только изначально был боковым проектом. Мы с Димой просто попробовали поиграть и неожиданно выстрелили. Сейчас это, скорее, основной проект, потому что художественная жизнь Москвы и России воодушевляет очень слабо. Есть ощущение, что при взаимодействии с ней получишь больше фрустрации, чем удовольствия. «Кровосток» — это проект, приносящий гораздо больше радости.

Дмитрий: Есть какая-то мистическая связь между художественной и политической жизнью в России. Вот когда, простите за мой французский, все наконец нае**ется, вот тогда с различными вещами, включая кино, галереи и так далее, будет повеселей. Еще разница в том, что в отличие от музыки, для такой штучной вещи как искусство нет еще айтюнса… То есть с точки зрения продажи объектов искусства — все еще есть потребность в различных институциях, в различных галереях, людях, профессионально этим занимающихся.

Антон: Посредничков слишком много.

Дмитрий: Ну да, в этой цепочке, конечно, должны быть вменяемые люди, какие-то структуры, в общем, это рынок. А в российском современном искусстве рынок примерно такой же, как в современной России политика. Поэтому пока пас. В искусстве есть радость просто в работе. А проект «Кровосток», слава Богу, дает возможность для того, чтобы просто рисовать и радоваться…

Антон: И не думать о том, куда это пристроить. Как такое джентельменское хобби.

— А вы для «Кровостока» специально такого лирического героя выбрали — такого бандита из 90-х, который вечно что-то мутит, курит, стреляет и так далее. Ну вы же могли, выбрать и другой тип, например, какого-нибудь профессора-алкоголика, который приседает на уши своим студенткам-любовницам и втирает им про свои прошлые приключения.

Антон: Ну мы же изначально создавали рэп-проект, который пусть отчасти является симуляцией, но тем не менее формально это именно рэп. И нам казалось, что лирический герой рэп-группы должен быть таким, а уже впоследствии мы с ним немного наигрались, и появились песни, где лирический герой другой, появилась другая галерея персонажей.

— Да, лирический герой «Кровостока» меняется, это заметно.

Дмитрий: Стареет чувачок, стареет!… (смеется)

— А он умрет в итоге?

Дмитрий: Да он уже умер! (смеется)

Антон: В самом начале! А окончательно он умрет либо вместе с нами, либо с потерей интереса к «Кровостоку».

Дмитрий: (торжественно) Но будем надеяться, что и в случае нашей смерти, и в случае потери нашего интереса к нему, он останется жить в ушах и сердцах наших, Антоша, слушателей!