Дмитрий Виленский. Искусство вне политики, фашизм вне критики?

Комментарий о ситуации в современном российском искусстве.

Гамбург. Май–Июнь 2024.

Преамбула

Признаюсь, что мне сложно было писать этот текст, прежде всего, из-за моей нетипичной позиции внутри российского культурного пространства. Так сложилось, что меня и наш коллектив «Что Делать», мало что связывает с российской системой современного искусства и все, что нам удавалось делать в Петербурге до эмиграции, было проявлением самоорганизованной деятельности при очень скромной поддержке международных фондов. Все мои близкие контакты также происходили, в основном, с похожими инициативами, которых в России и до войны было не очень много, а сейчас кто-то из них оказался либо выброшенными из страны, кто-то полностью перешел в активистко-социальную деятельность, некоторые ушли в закрытый конфиденциальный режим существования, и много тех, кто просто выгорел. Необходимость этого текста для меня продиктована тревогой за наше общее будущее и попыткой дать анализ процессов, происходящих сейчас в российской культуре и искусстве. Я как-то по-прежнему верю в то, что знание (пусть даже понимание тупика) дает возможность двигаться по-новому и искать вместе какие-то невероятные способы существования. Чем мы, собственно, всегда и занимались. В общем, как завещал нам Адорно:

<…> В ответ на вопрос «Что делать?» я обычно могу ответить только «Я не знаю». Я могу лишь неустанно анализировать то, что есть. При этом меня упрекают следующим образом: «Если вы критикуете, вы должны сказать, как сделать лучше». Но я считаю это буржуазным предрассудком. В истории было бесчисленное множество случаев, когда именно те произведения, которые преследовали чисто теоретические цели, изменяли сознание и, как следствие, общественную реальность. (1)

Тем, кто не готов отказываться от принадлежности к освободительной и трагической традиции российской культуры (а больше держаться, мне кажется, нам особо не за что), имеет смысл ставить перед собой только одну задачу — как возможно заниматься символической деятельностью в ситуации катастрофы, когда сами основания этой деятельности оказались под вопросом.

Именно поэтому в этом тексте будет так много ссылок на публикации из немецкого контекста. Нацистская катастрофа Германии является наиболее близким историческим прецедентом для Российской ситуации и, при всей их разности, именно роль культуры в осмыслении этих событий и особая «культуро-центричность» обеих стран, позволяет нам искать какие-то неявные, или же кричащие своей похожестью ситуации.

Этот текст обращен к тем, кто также как и я, сейчас разделяет ощущения опасности нормализации устоявшегося российского контекста деполитизированнного искусства, кто видит нарастающую маргинализацию практик и поэтик критического, исследовательского и community based искусства, как внутри России, так и в эмиграции. И для тех, кому важно изнутри разобраться, что может быть не так с соединением деколониальности и декоммунизации, почему работа с идентичностью беженца не помогает нам найти позицию, почему коммуникация между уехавшими, которым нельзя появляться в России, и оставшимися становиться все более проблематичной, какие новые формы институциональной поддержки стоит искать, и где искать новых товарищей.

Наверное, этот текст проявляет мое личное замешательство, которое захотелось разделить. И, конечно, он не претендует на объективный анализ ситуации, скорее это наблюдение над какими-то тенденциями, которые претендуя на обобщение, в тоже время не могут описывать все разнообразие и противоречия возможных практик и позиций.

Новая нормализация

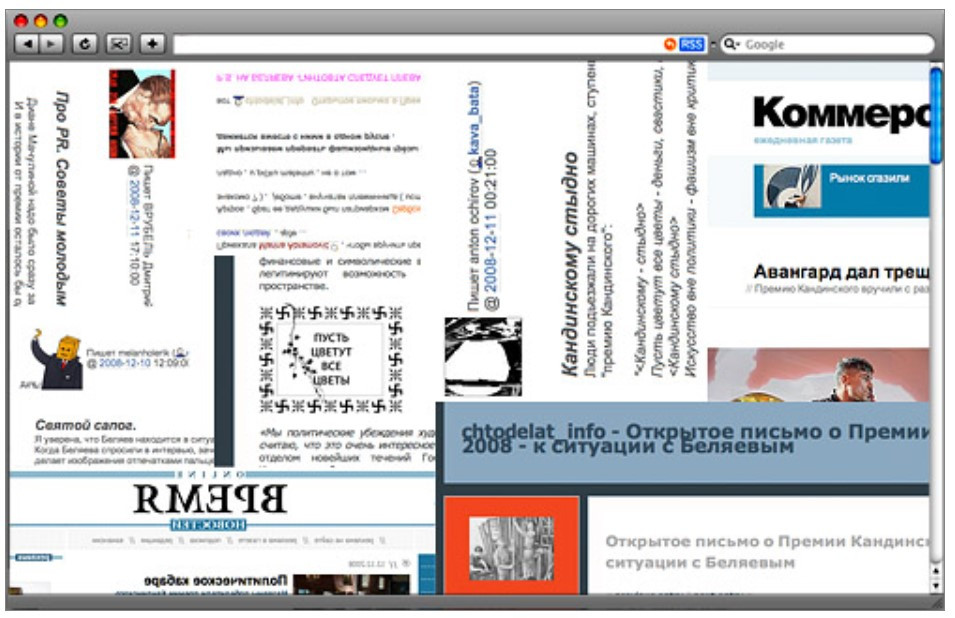

«Искусство вне политики, фашизм вне критики» — такой был главный текст на плакате совместного пикета Социалистического Движения «Вперед» и группы «Что Делать» против присуждения премии Беляеву Гинтовту в 2008 году. Тогда мы, несмотря на важную поддержку от openspace и Екатерины Деготь, Осмоловского с его акцией «Позор» на церемонии премии, представляли небольшую группу отщепенцев, среди московского праздника искусства (2).

После долгого периода иллюзий, что в российском искусстве что-то серьезно меняется, сейчас, через два года после начала полномасштабной войны, неожиданно возникает ощущение, что ничего по существу особо не поменялось.

Те надежды на полный пересмотр культурного процесса, которые возникли в связи с большим количеством подписей под антивоенными воззваниями, массовым отъездом культурных работников, различных кризисных высказываний, широкой солидарностью с Украиной и продолжением работ деколониальных, феминистских, квир и других групп как в России, так и в эмиграции, эти надежды оказались утрачены, несмотря на всю важную проделанную работу.

Это утверждение может восприниматься как запальчивое личное мнение, и я принимаю свою ответственность за то, что мало было сделано в свое время для изменения ситуации, и что мы, столкнувшись в России с маргинализацией, ограниченными ресурсами, горделиво ретировались в местную левацкую автономисткую сектантскую деятельность и в широкие возможности самореализации в интернациональной среде. Нам казалось, что впереди еще куча времени, но его не было. И главное, произошло изменение общей ситуации, переход в то состояние, которое философы стали называть “A Global War Regime” (3), то есть нормализации войн (ы), к которой никто оказался не готов.

Сейчас, общаясь с рядом друзей, перемещающихся из России и обратно, стало заметно, что российская культурная ситуация, во многом, остается привязанной к российской экономике. В этом плане ожидания, что с началом полномасштабной войны произойдет какое-то изменение экономической структуры институциональной поддержки искусства оказались ложными. Капитал, связанный с мейнстримной (и не только) культурой, остался в России и, похоже, стал еще богаче и может себе позволить спокойно любить и спонсировать работы, которые не будут подвергаться цензуре и преследованиям, то есть примерно такие же, которые и раньше не подвергались ограничениям.

Недавние обыски у ряда представителей художественного сообщества являются, скорее, еще одной дежурной акцией дисциплинарного устрашения для устранения любого желания «держать фигу в кармане» и мало повлияли на продолжение культурной работы. Тут любой может собрать список выставок спокойно продолжающих открываться после полицейских налетов (4). При этом можно собрать и параллельный список тех событий, которые отменены, (само)закрылись или просто, о которых мы мало что можем узнать. Похоже, что в России уже просто не делать что-то открыто поддерживающее войну, считывается как антивоенный жест, и с этим важно считаться, но строить на этом культурную политику невозможно, да и новые протоколы безопасности и анонимности не оставляют пространства для открытой критической дискуссии и практически закрывают возможности широких сотрудничества между оставшимися и уехавшими.

Понятно, что сейчас внутри России невозможно политическое публичное высказывание. Понятно, что жизнь продолжается и чреда вернисажей, фестивалей, ярмарок, аукционов, спектаклей, презентаций новых замечательных книг и прочее помогает оставшимся сохранять свою профессиональную жизнь, психическое здоровье и экономику. И никого за это нет смыла и неприлично осуждать. Меня сложно заподозрить в шельмовании оставшихся, наш коллектив «Что Делать», всегда стремились поддерживать тех, кто остался — стипендиями, структурной и психологической поддержкой. Да и у нас остались участники коллектива в России, с кем мы все время поддерживаем связь (5). Мне кажется, что в этой трагической ситуации у них есть своя историческая задача — своими исследованиями, текстами и дневниками, выставками и спектаклями, закрытыми семинарами и группами поддержки только они могут зафиксировать суть происходящих трансформаций и создавать скрытые конфиденциальные линии сопротивления и исхода. И важно продолжать поддержку тех, кто понимает свою роль находиться внутри катастрофы.

Могут ли россияне говорить?

Вопрос риторический, конечно могут и должны, более точный вопрос будет звучать, о чем и как говорить, и кто готов их слушать?

В этой новой ситуации нормализации войн (ы), те структуры (организации и авторы), которые выехали, за редким исключением, не обладают ресурсами и видением, что необходимо делать и как уйти от привычных схем работы. Это стало хорошо видно на примере растерянности большинства западных организаций и фондов, вынужденных уйти из России и не совсем понимающих, как продолжать свою деятельность. Есть ряд достойных попыток серьезного осмысления происходящих событий (6), но они, похоже, оказываются еще больше маргинализированы, чем раньше. Все те, кто в России развивал позиции критического искусства оказались в положении беженцев или в ситуации глубокой внутренней эмиграции. Нам всем очень сложно обрести новые аудитории и осознать свое место в современном международном культурном производстве, где на первый план выходит не что говориться, а кто говорит.

В этой ситуации большинство беженцев оказываются в культурных гетто и из-за своей экономической уязвимости часть из них вовлекается в сложные (и неизбежно токсичные) взаимоотношения с российскими институциями (галереями, издательствами и пр.). К тому же общая тенденция к возвращению в Россию, несмотря на все риски, только усиливается.

В западной конъюнктуре, никогда не было особого места для голосов из России, и вообще из постсоветского пространства. Антивоенная художественная деятельность также провисает как в эмиграционных кругах, так и внутри России. Можно продолжать делать плакаты для демонстраций, граффити или показы и чтения для своих, но вряд ли это способно привлечь серьезное внимание, да и пацифизм сейчас не очень в моде. Идентичность беженца требует долгой проработки, особенно на фоне историй культур других стран, с несколькими поколениями беженцев, прошедших через намного более жесткий и травматический опыт. Тут культурные работники из России, могут, как говориться, помолчать. Да и особых приглашений говорить тоже не намечается.

Международный интерес к восточной Европе и постсоветским странам всегда был связан, в основном, с переосмыслением советского наследия, с исследованиями в области альтернативных форм (не западной) модерности. Но сейчас, доминирует идеологический проект анти-западного прогрессивного мейнстрима, которая все жестче настаивает на отказе от любого наследия модерности, что особенно ярко проявилось в общих дискуссиях вокруг эскалации войны в Палестине (7). Постсоветским авторам, все-таки довольно сложно включиться в этот анти-западный интеллектуальный тренд, так как мы слишком хорошо знакомы с предельно консервативным и подлым изводом местной официальной псевдо “деколониальной” политики. (8)

При этом, линия антиимперского подхода в постсоветском пространстве, как правило, переплетена с декоммунистической повесткой, что делает ее международной восприятие более проблематичным, чем устоявшиеся позиции западной критики колониализма. Мне кажется, что тут очень важно продолжить работу и настаивать на необходимости развития своей антиимпериалистической критики, но делать это дифференцированно и с признанием серьезных отличий местных историй, от представлений западной академической и активисткой доксы. (9) Стоит попробовать выстраивать новые линии взаимосвязей, которые бы работали поверх “конфликтов”, и против различных форм националистических позиций и архаизации этнических различий. Имеет смысл попробовать уйти от доминирующего дискурса политики идентичностей, и делать это через актуализацию интернационалистского видения мира, как бы безумно это сейчас не звучало.

И спокойно реагировать на обвинения в привилегиях подобной позиции. Я убежден, что не участвовать в возгонке национализмов и идентичностей это не привилегия, а серьезная общая задача, которая может помочь выйти из ситуации всеобщего ресентимента.

Что делать и что не делать?

Мне кажется, важным зафиксировать этот текущий кризис и старый нормализованный раскол между критическим и аполитичным искусством и культурой, который был и до февраля 2022 в России, но тогда он был нивелирован рядом возможностей высказываний как внутри страны, нарастающей восприимчивостью российских больших институций ко всяким “западным” критическим трендам, так и возможностями работать интернационально. В текущей ситуации из-за продолжающегося кэнселинга и сокращение ресурсов таких возможностей стало сильно меньше. Стоит честно признать, что мы все в глазах широких кругов международного сообщества стали культурными работниками с токсичными биографиями, и мы все оказываемся, скорее, в позиции изгоев, чем беженцев. А санкции против России, оборачиваются практически полной невозможностью финансово поддерживать тех, кто продолжает важную работу внутри страны. Конечно, у всех есть опыт других ситуаций, профессиональной поддержки и солидарности, продолжения отношений с украинскими товарищами, но это не меняет общую ситуацию.

Что Делать? Повторить тут ответ Адорно будет трюизмом. Кажется, никто особо не знает, но все что-то делают. Мне кажется, что важно ясное осознание ситуации и последовательная критика и дистанцирование от культуры, завязанной на токсичный российский бизнес, переплетенный с государственным финансированием. Взаимодействие с дискредитированной либеральной оппозицией, с ее ограниченной эстетической и политической повесткой тоже оставляет мало пространства для создания работ, основанных на других политических и принципах и другой поэтике.

В целом пространство для искусства сильно сужается — мир становиться слишком сложным и морализм доминирует над искусством — мы живем в ситуации требований постоянного «divestment», бойкотов и отмен. Главной жертвой такого подхода становиться искусство, которое либо остается в стороне от политической жизни, либо оказывается вытесненным на обочину, как точно заметила Хито Штейерль.

<…> Подавление самого искусства в ходе дебатов о свободе творчества — это непреднамеренный побочный ущерб. Эффект, однако, тот же: не больше свободы для искусства, а наоборот, свобода от искусства — его фактическое отсутствие.(10)

Значит ничего другого не остается и, как тогда, в 2008, мы упорно настаивали на «родовых основаниях» искусства как левого проекта и поэтики равенства, так и сейчас имеет смысл держаться этой линии, несмотря на нарастающий коллапс всех форм освободительной политики.

Почему имеет смысл, спросите вы?

Ну хотя бы потому, что иначе лозунг «Искусство вне политики, фашизм вне критики» будет прекрасно дополняться другим лозунгом из 2008 года «Пусть цветут все цветы — деньги, свастики, кресты!». А искусство в его эмансипаторном универсальном значении, в разработке практик и поэтик созданий сообществ, солидарности, заботы, как и прежде, останется уделом маргинализированной и сокращающейся под внешним давлением горстки людей.

И, «хорошая новость» в конце — эти тенденции характерны не только для российского искусства, это скорее международный тренд, и важно искать союзников и единомышленников за пределами узкой российской сцены. А они есть, и есть ощущение, что их становиться немного больше, чем раньше. Иначе писать этот текст было бы совсем бессмысленно.

P. S. Спасибо огромное за помощь в работе над этим текстом — Константину Корягину, Ирине К., Петру Жеребцову, Николаю Олейникову и др.

Примечания:

1. Диалог с Адороно. Не бойтесь башни из Слоновой Кости (Keine Angst Vor Dem Elfenbeinturm), DER SPIEGEL 19/1969

2. см. «Кандинскому стыдно»

https://kava-bata.livejournal.com/558277.html#cutid1

Общественность кипит 12.12.2008

Все о премии Кандинского: кто за кого голосовал, надо ли отказываться от денег, кому стыдно за Деготь, Риффа и Марину Абрамович. Если вам еще не надоело

https://os.colta.ru/art/projects/168/details/6504/

https://www.svoboda.org/a/476688.html

3. См. «A Global War Regime», Michael Hardt & Sandro Mezzadra, 09 May 2024 https://newleftreview.org/sidecar/posts/a-global-war-regime

4. Симптоматично, что Журнал Black Square после выхода с зоны владельца, снова вернулся в культурную жизнь столицы, а Московский Художественный Журнал, от которого стоило ожидать серьезной рефлексии культурной катастрофы, как ни в чем ни бывало продолжает выпускаться в России. Можно продолжить список достойных журналов как по искусству, так и по литературе продолжающих выходить в России и участвующих на стендах книжных ярмарок, серьезно зачистив свое содержание, но сохранив свои профессиональные качества: как НЛО, Носорог и прочее.

5. Можно посмотреть наши программы здесь

https://emergency-project-room.art/russia

6. Мне не хочется давать оценочное мнение по поводу различных персональных, или групповых выставочных проектов, архивных агрегаторов или же публикаций — достойных примеров достаточно много. А из институциональной работы стоит отметить работу “Типографии” и КИСИ, конфиденциальные программы поддержки Гете Института, университетские стипендии Фонда Розы Люксембург, исследовательские и образовательные инициативы на платформе syg.ma, и конечно, ряд инициатив в России, которых нет возможности упомянуть.

7. См. очень показательный анализ здесь “Western Self-Hatred and the Offering of Israel. The Jewish State Is Imagined as Incarnating All the Sins of Modernity” на

8. См. замечательную статью «Cracks in Theories of Emancipation under Conditions of War» Кэти Чухров, где она детально анализируется провокационный тезис о том, что интеграция в европейский проект и НАТО является неизбежно более прогрессивной альтернативой, чем любые местные версии суверенной реакционной политики.

9. См. материалы очень важного для этой дискуссии проекта

Өмә [ome]; baschkirisch für „kollektive Selbsthilfepraktiken“ at Kunstraum Kreuzberg

10. интересно как немецкая ситуация перверсивным образом напоминает российскую

Wenn die Kunst der Kulturdebatte zum Opfer fällt, Von Hito Steyerl, 28.01.2024