Эмили Дикинсон и вулканы

Вулкан в Амхерсте

Впервые она появляется в записной книжке врача, куда тот вносит имена и даты рождения всех младенцев в Амхерсте, Массачусетс. Новорожденную звали Эмили Элизабет Дикинсон, она родилась 10 декабря 1830 года у Эдварда Дикинсона и Эмили Норкросс Дикинсон. Пятнадцать, шестнадцать лет спустя в письмах к своим подругам она будет подписываться именем Эмилия.

Ее коротко стриженные, на мальчишеский манер, волосы на дагерротипе кажутся темными, хотя в действительности были рыжими. Эмилия, которая пишет бессчетные письма о луне и звездах, которая ходит в школу в нескольких милях от дома, чтобы весь день тосковать по нему, которая нервически сжимает букетик цветов, обращая свое лицо к фотографу. Эмилия, одаренная ученица, чьи стихи озадачивали Томаса Уэнтворта Хиггинсона — мужчину, которого она считала своим наставником.

Несколько десятилетий спустя фантазия стала столь огромной, что смогла вместить в себя всю «Америку». Так пишет она под одним из своих писем к возлюбленной брата.

Между двумя этими подписями поместилась целая жизнь.

Та, о ком мы говорим, — поэт Эмили Дикинсон. Она жила и умерла в крохотном городке в Новой Англии, написала около 1800 стихотворений, но отказалась опубликовать их (пусть и посылала некоторые из них избранным читателям с припиской «Не слишком ли вы заняты, чтобы посмотреть, достаточно ли жизни в моих стихах?»), растила цветы и выпекала хлеб для отца, влюблялась, но так и не вышла замуж, перестала ходить в церковь, перестала выходить из дому и прочитала всю литературу об ангелах, которая попадала ей в руки.

В своем городке она была знаменитостью. Когда Дикинсон умерла, ее золовка и близкая подруга Сьюзен Гилберт Дикинсон написала некролог, который во многом подтверждает расхожие предрассудки о среднем классе XIX столетия. Эмили Дикинсон представлена как дочь почившего Эдварда Дикинсона, и даже подчеркивая, что она была «бриллиантом мысли», Сьюзан полагает, что в веках Дикинсон помнить будут лишь

Сьюзен пишет портрет Дикинсон — гиперчувствительной, одаренной и чуткой настолько, что шумный окружающий мир в конце концов оказался для нее слишком велик и чрезмерен. Она предпочла ему жизнь взаперти, внутри своей теплицы, жизнь наедине с собственными мыслями, в свете своего собственного огня. Поэтический гений Дикинсон был немыслимым; она пела, как поют птицы июньским утром, «птицей, которую слышно […], но нельзя увидать», что приводит на ум знаменитое определение поэзии Джона Стюарта Миллза: «eloquence is heard, poetry is overhead». Да, Дикинсон была столь эфемерна, что «сама она казалась частью ясного мартовского неба — летним днем и пеньем птиц». Она оказалась во всепоглощающей дымке, которая затрудняла любые попытки приблизиться.

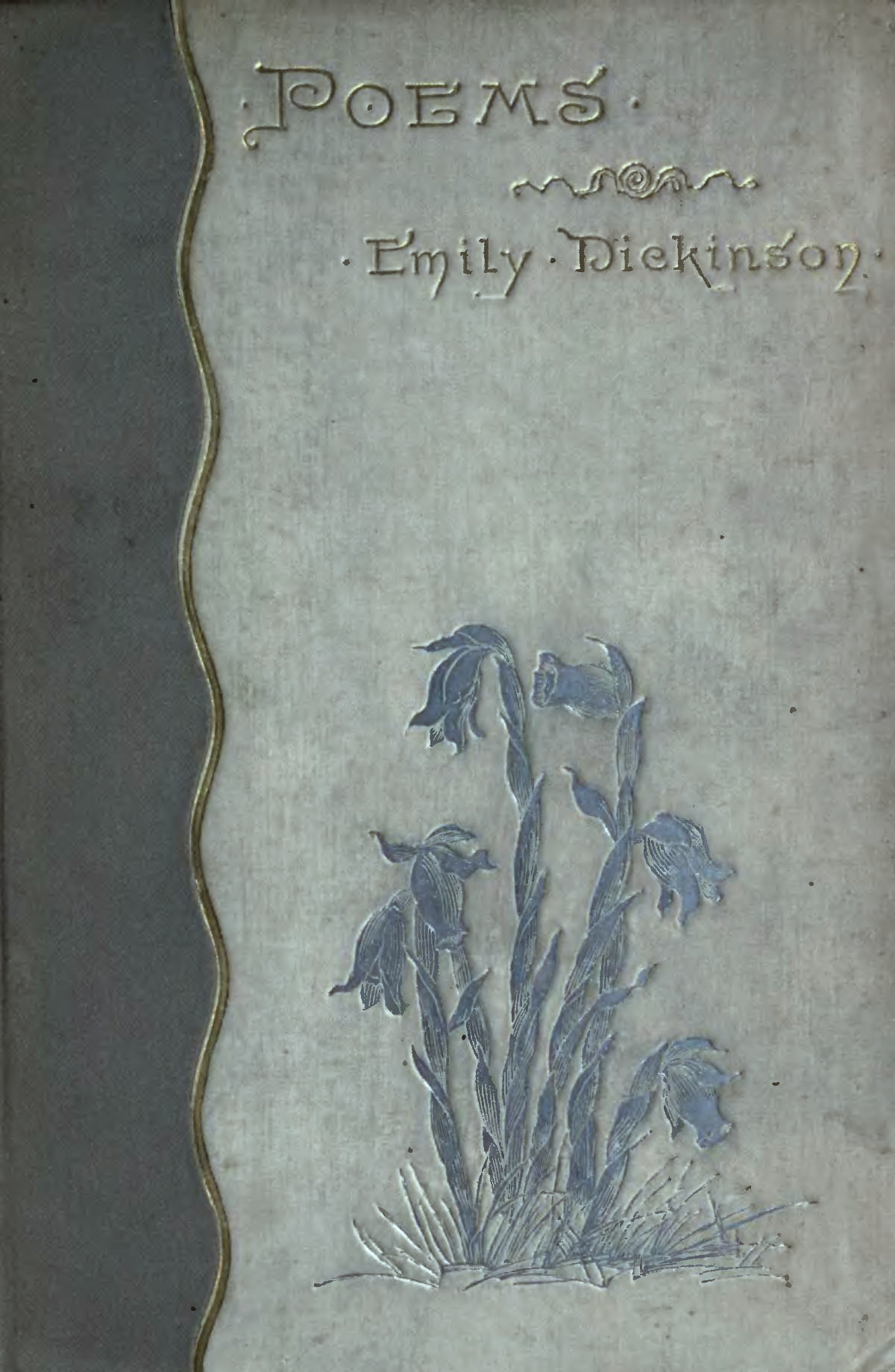

Дикинсон приобрела известность как женщина в белом, и, возможно, именно о ней думал Уильям Фолкнер, когда писал свою готическую новеллу «Роза для Эмили» (а может быть, и нет, но эта мысль увлекла меня). После смерти Дикинсон выходят «Стихи» (1890) — сборник, составленный Томасом Уэнтвортом Хиггинсом и Мэйбл Лумис Тодд, встреченный со сдержанным, судя по продажам, восторгом. После этого мифология Дикинсон стала набирать обороты. Ее причислили к лику величайших американских поэтов, а многие из встреченных мною американцев читали в школе по крайней мере одно из ее стихотворений и помнят ее как «особенную», под чем наверняка подразумевается «странная».

Она была современницей Уолта Уитмена, Ральфа Уолдо Эмерсона, Харриет Бичер Стоу, Хенри Уордсворта Лонгфеллоу и прочих американских писателей, поэтов и мыслителей, общим для большинства из которых было то, что они родились, росли или частенько наведывались на западное побережье Америки, в Новую Англию. Это позволяет включить Дикинсон в их интеллектуальную традицию, в любом случае немного утраченную, — в действительности она сама по себе: несшая на себе отпечаток своего времени и в то же время отчетливо далекая от него.

Время, в которое она жила и писала, было насыщенным; это была эпоха политических перемен, гражданских войн, отмены рабства, экспансии Британской империи, пароходов, курсирующих через Атлантику, научных открытий, дебатов и успехов, электричества, железных дорог и телеграфов, народного движения на западе Америки, пробудившегося христианства, спиритуализма, потока газет, звездного часа ежемесячных журналов, появления писательниц на литературном рынке, — временем, когда домохозяйки и

Проект Америка зашатался. Стало очевидно: почти невозможно удержать вместе людей, которые уже сейчас, менее чем через сотню лет после самоубийственной гражданской войны, были столь различны между собой. Генерал Роберт Ли скоро сдастся при Аппоматоксе, но до того сотни молодых людей погибнут у Булл Ран, Виксбурга и Шайло или в военных лагерях, где царили дифтерия и невыносимая вонь. Кавалерия Стоунмана разрушила железную дорогу, и люди начали гибнуть от голода. Почил Старый Дикси. Но богатые северные штаты могли откупиться и не участвовать в войне, и в более богатых районах страны жизнь была терпимой. Ход истории не ощущался.

Религиозная ортодоксия вытеснялась получившими университетское образование трансценденталистами и унитариями. Была и интеллигенция, английские семейства, прибывшие на корабле Джона Уинтропа, чтобы возвести новый город на холме. Старейшие и богатейшие семейства получили прозвище Бостонские Брамины, в духе индийской кастовой системы.

У них было много свободного времени, которое часто уделялось литературным салонам. Читали Гёте, Уолтера Скотта, Джордж Элиот, Шекспира, Роберта Браунинга и Элизабет Баррет Браунинг, Алексиса де Токвилля и, разумеется, греческих и латинских классиков. Интересовались архитектурой и историей: писатель и профессор искусств Чарлз Элиот Нортон разработал первый так называемый курс по Восточной цивилизации для Гарвардского университета, в котором утверждал, что история греческой культуры принадлежит всему западному миру.

Выписывали газеты и основывали литературные кружки, восхищались или пугались обнаженных скульптур. Война, разумеется, шла, но северяне были настроены весьма оптимистично. И мысли не было, что западный мир идет к своему закату, скорее напротив. Westward the Course of Empire Takes Its Way — так называлась роспись, которую в 1860 году Эмануэль Лойце завершил в 1860 году в Капитолии, политическом центре Вашингтона, округ Коламбия. Роспись символизировала веру в особую роль американского народа в мировой истории как предшественника, коему предначертано распространить демократию и колонизировать всю Северную Америку.

Это было, несмотря ни на что, время оптимизма, укорененного в переменах […]

И там, в самом центре всего этого, стоит она, в своей спальне в Массачусетсе, подкалывает волосы и поправляет на плечах кружевную шаль, прежде чем сойти по лестнице, в самое сердце дома, в историю литературы.

Разумеется, контекст. Но существовало и другое. Более близкое.

Вкус: нежное имбирное печенье, шерри. Жжет язык, прежде чем излиться сладостью.

Запах: цветы в палисаднике, гардения — куст из семейства жасминовых, из Китая. Поначалу сладость, однако с призвуком гниения.

Звук: птичий щебет, пианино в лесу, легкий шорох, когда рука проводит по листу бумаги.

Взгляд: самоуверенный, почти что упрямый. У глаз тот же цвет, что у недопитого шерри в бокале, оставленном гостем, пишет она.

Для поэта, который не путешествует и бывал лишь в Вашингтоне, Филадельфии и Бостоне, близкое окружение приобретает исключительную значимость. Я была в ее родном доме в Амхерсте несколько раз, охотясь за Дикинсон, словно безымянный рассказчик в «Письмах Асперна» Генри Джеймса. Не знаю, удастся ли мне воссоздать для тебя этот город. Он стал университетским городком, или, скорее, университетской общиной; в действительности это крохотный городок с живописным центром, концентрическими кругами расходящимся от обшарпанных деревянных домишек с горизонтально уложенными досками до мотеля Days Inn, безымянным кампусам и россыпи продовольственных магазинчиков.

Во времена Дикинсон не было, разумеется, ни UMass [Университет Амхерста, Массачусетс], ни Холидей Инн, ни Trader’s Joe. Дорожное движение составляли дрожки и пешеходы, на месте одной из центральных улиц тогда был луг, за которым высилась фабрика, а вдалеке — голубеющие холмы Хедли и проселочная дорога, по которой Дикинсон прогуливалась со своим ньюфаундлендом Карло. Все знали всех. Там, где сегодня припаркованы автомобили и велосипеды, паслись лошади. В саду на

Амхерст, который за годы подготовки докторской диссертации стал моим, несет на себе отчетливую печать Эмили Дикинсон. В крохотном парке неподалеку от

Сюда неудержимо вторгается сегодняшняя американская действительность. Персонал чайной, где я

Поэт Сьюзен Хоу написала книгу «Моя Эмили Дикинсон». Каждая книга о поэте обязательно должна быть такой — стремящейся к обладанию. Моя версия. Но я вовсе не считаю, будто правда об Эмили Дикинсон не существует; я верю в ее существование, чисто в метафорическом смысле. Но мы — читатели, критики и академики — познать ее не в состоянии, ибо нас там не было, мы не жили жизнью Дикинсон и можем лишь отрывочно восстановить ее с помощью документов, попавших в наше распоряжение.

Неизбежный вопрос, пронизывающий всё написанное о Дикинсон, а стало быть, неизбежный и в этой книге: Как можно выбрать жизнь, которую избрала для себя Дикинсон? Если мы посвящаем себя литературному творчеству и, возможно, подозреваем, что обладаем талантом, не захочется ли нам поделиться написанным с как можно большим количеством людей?

У пишущей женщины — у пишущей женщины, как я — есть страх превратиться в Эмили Дикинсон или в мое представление о ней — остаться одинокой. Писать — значит ли это непременно скрываться за семью замками? Писательство требует времени, размышлений и отречения. Я не перестаю бояться, что придется расплачиваться за свой выбор.

Была ли закрытость Дикинсон всего лишь тем, что иногда приключается с людьми? Мы готовы подумать, что за этим скрыто какое-то драматическое происшествие, что-то из ряда вон (несчастливая любовь или болезнь) — но что, если все случилось постепенно, так медленно, что никто в действительности ничего не замечал до тех пор, пока это не стало свершившимся фактом? Здесь таится мой страх — вдруг наш повседневный выбор формирует нашу жизнь? Мы то, что мы любим, чего желаем, пишет теолог Джеймс К.А. Смит. Наши привычки и повседневные ритуалы могут восприниматься как своеобразная литургия, цель которой — преосуществление нашего представления о хорошей жизни. Дикинсон любила литературу. Но была ли эта любовь взаимной? Превозносимый Дикинсон Шекспир был уже несколько столетий как мертв. И даже живой, как она писала, он далек и нем, и чтение его произведений было односторонней коммуникацией. Она с упоением отдавалась сочинительству поэзии, но не публиковалась и, стало быть, отрекалась от публики. Она писала в молчание.

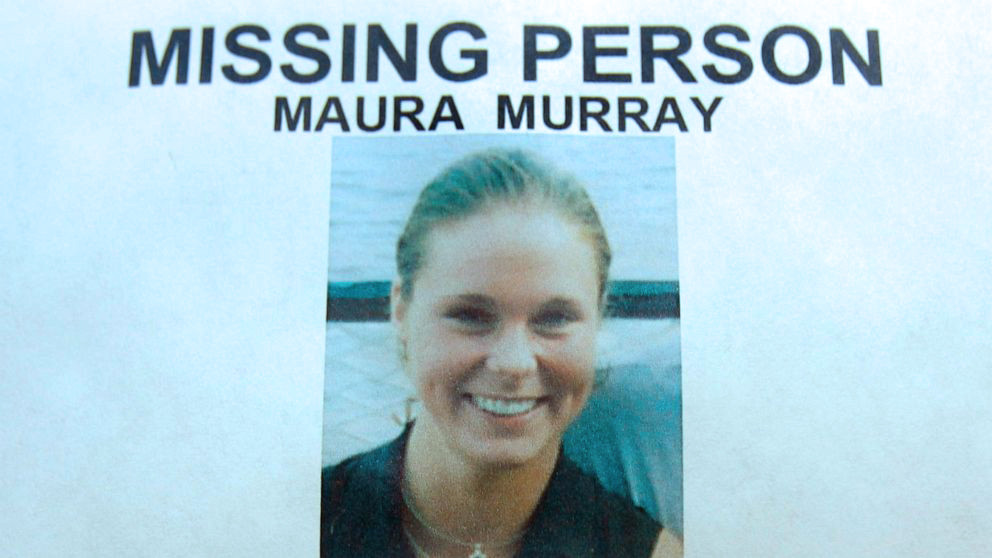

Стало быть, эта книга не может хотя бы отчасти не коснуться темы искусства и одиночества, или женщины и одиночества. Я много размышляла об одиноких женщинах, будь то писательницы или нет. Иногда думала о Мауре Мюррей, 21-летней девушке, которая пропала в Амхерсте 9 февраля 2004 года. Она была студенткой последнего курса по подготовке медперсонала в UMass. На первый взгляд, жила совершенно обычной жизнью, состоявшей из учебы, вечеринок и свиданий с молодыми людьми. Но однажды она позвонила своему преподавателю, чтобы отпроситься — что-то случилось с членом семьи, ситуация, не терпящая отлагательств. После чего она села в автомобиль и умчалась в метель. В Хаверхилле, в двух часах езды от Амхерста, автомобиль cъехал с дороги. Женщина, жившая поблизости, позвонила в полицию, но когда сотрудники прибыли на место аварии, в салоне никого не было. Это случилось пятнадцать лет назад. От чего она бежала? Чего не могла никому рассказать?

Я думаю о Мауре, когда еду по дороге между университетскими зданиями, окольцовывающими Амхерст. Мне нужно миновать их, чтобы выехать к баптистской церкви, в которую я захожу во время исследовательских командировок. Библиотека В.Э.Б. дю Буа возносится над округой, зловещая красная высотка, доминирующая над городом, откуда ни посмотри. Чуть дальше расположены общежития, в одном из которых жила Маура, […] UMass — уважаемый университет, не такого знатного происхождения, как Амхерст Колледж отца Дикинсон, но тоже престижный. И все же меня не покидает тревога. Это иной, чем живописный центр Амхерста, мир. Я не могу спокойно вдохнуть, пока не съезжаю вниз по склону к парковке, расположенной у площади, что раскинулась между городской ратушей и Мемориальной библиотекой Роберта Фроста, — и мне известно почему. Все дело в этом запахе, который ни с чем не спутаешь.

Запахе одиночества.

Уильям Карлос Уильям писал о Дикинсон: «Эмили Дикинсон, снедаемая страстью в саду своего отца».

Томас Вентворт Хиггинсон писал Дикинсон: «Я так хочу встретиться с вами, меня не покидает чувство, что если бы я только мог прикоснуться к вашей руке, то смог бы вам хоть как-то помочь; но вы скрываетесь в этом всепоглощающем тумане, и я не могу отыскать вас, довольствуясь лишь редкими солнечными бликами».

Что скрыто в самой глубине человека?

Что двигало ею? Знала ли она сама?

Эти вопросы не давали мне покоя на протяжении десяти лет, что я посвятила Эмили Дикинсон. Почему она выбрала жизнь писателя-затворника? Это вопрос риторический, как и вопрос, почему Маура Мюррей бросила все и пропала. Было ли это намеренное исчезновение или несчастный случай?

В случае Эмили Дикинсон интерес пробуждает полное отсутствие каких бы то ни было отклонений и скандалов. Судьба Дикинсон окружена спокойствием, в которое можно безбоязненно нырнуть. Она любила говорить: Нет нужды преосуществлять себя, печататься в лучших газетах или блистать на международных сценах, входить в высшие литературные круги, — можно довольствоваться творчеством, если любишь писать. L’art pour l’art, искусство как часть жизни, между страниц утренней газеты. Выйти и насобирать цветов в саду, сделать гербарий, испечь пирог. Как славно.

Как нам читать Дикинсон, если она не публиковалась и, стало быть, не оставила нам никаких указаний? Значит ли это, что у нас развеяны руки для любых толкований?

Критики Дикинсон пошли по самому очевидному пути. Ее подвергали психоанализу, диагностировали агорафобию, истерию или психоз. Потом настала очередь феминисток. Они утверждали, что она была лесбиянкой, ну или хотя бы бисексуальной, что ее золовка Сьюзен была музой всего ее творчества. Они полагали, что ее стихи нужно читать в виде рукописей, ибо именно в таком виде она их оставила миру. Воля Дикинсон, по мнению таких читателей, была тщательно продуманной и запланированной; она в точности знала, чего хочет, и все последующие редакторские правки рисковали стать насилием над трупом. Хрупкая и фригидная, Дикинсон стала решительной, знающей и полной эротизма. Каждое поколение критиков создавало свою Эмили Дикинсон: протофеминистки, трансценденционалистки, религиозной поэтессы, воспевательницы природы, недооцененного гения, лирической поэтессы, эпилептички, агорафобки, визионерки, опередившей свое время.

О Дикинсон не получится писать, отбросив женственность как феномен. Не только потому, что поэт — женщина, но и по причине обширной и упорной феминистской критики ее поэзии, зачастую обвиняющей окружающих поэта мужчин — отца, возлюбленных, предшественников, тех, на кого она ориентировалась, позже редакторов и критиков — чтобы получить власть над ней: .

Дикинсон не была протофеминисткой. Она жила в эпоху, когда традиции и привычные истины оказывались под вопросом, но сама она не высказывалась за свержение существующего мироустройства. Она могла нелицеприятно высказаться о пришлых ирландцах. Она выбрала прожить всю свою жизнь в доме отца — и учиться какой бы то ни было профессии ей не требовалось.

Вместе с тем мы не можем отрицать, что женский опыт никак не повлиял на творчество Дикинсон. Разумеется, повлиял, но писать о женственности и женском письме необходимо, избегая крайностей. Разумеется, на жизнь Дикинсон повлияли мужчины. Правда и то, что она вступала в отношения, которые иногда были довольно тягостны. А кто не вступал? Кроме того, в своих стихотворениях и письмах Дикинсон демонстрирует осознание силы своей женской сексуальности, силы, которую она, может статься, вовсе не желала использовать, но которая, несмотря ни на что, присутствует там, как мотор.

Несколько слов о названии этой книги.

В жизни Эмили Дикинсон было по меньшей мере три вулкана. Первым был Везувий, извержения которого повторялись на протяжении XIX века и о чем она могла узнать из газет. Постепенно Везувий стал символом гражданской войны в Америке, о чем будет рассказано в одной из глав этой книги. Вторым был вулкан, появившийся начиная с 1860-х годов в серии стихотворений, в которых она, помимо прочего, пишет о «домашнем Везувии», творческом вулкане, возможно, идентичном ей самой или по крайней мере ее бурному воображению. Третьим был грозный вулкан любви, извергшийся в так называемых «The Master Letters»: возможность эротической любви, становление взрослой женщины. Этот вулкан никогда не затухал полностью, и пусть Учитель так и остался мечтой, Дикинсон в конце жизни влюбилась в друга семьи Отита П. Лорда, и любовь эта была взаимной.

280, МЭН-СТРИТ, АМХЁРСТ, МАССАЧУСЕТС. Эмили Дикинсон дома

Впервые сад Эмили Дикинсон я увидела ночью. Искала свой отель, приехав из Бостона, все еще в состоянии джетлага, но, добравшись до Амхерста, знала наверняка, что сразу же поеду к дому Дикинсон.

Найти его было несложно: дом располагался в самом центре крохотного учебного городка, на длинной Мэн-стрит, что связывает сердце города с зелеными холмами на востоке. По

Эмили Дикинсон, снедаемая страстью в саду своего отца. Ее можно было увидеть ночью — так говорили — облаченную в белое фигуру, что прокрадывалась в теплицу со специально спроектированной лейкой: с длинным носиком,«как антенна у насекомых», чтобы доставать до самых высоких растений. Жасмин, гелиотроп и папоротники вились в этом зимнем саду, который был сооружен по разрешению отца, чтобы у его дочери было вечное лето. Единственным светом, который я увидела во время своего первого визита, был зеленый огонек сигнализации.

Эмили Дикинсон покинула этот дом в простом белом гробу 19 мая 1886 года и была погребена в нескольких километрах отсюда. Прежде чем исполнить ее последнюю волю, обошли кругом, согласно собственному желанию Дикинсон, ее сад. Там оставались стихи, письма, дом и исторические писания.

Но начнем мы не с женщины в белом и мифов, возникших вокруг нее. Нам так или иначе придется вернуться к этому образу, это неизбежно, но давайте все же начнем с дома и с того, как он стал домом. Он воистину был тем местом, где Дикинсон размышляла, читала, принимала гостей и — в первую очередь — писала. Остались письма, написанные во время пребывания в женской семинарии Маунт Холиоук, во время визитов к глазному врачу в Бостоне и из короткой поездки в Вашингтон — но тот, кто ищет связей в творчестве Дикинсон, должен посетить — и понять — ее дом.

Эмили Дикинсон родилась в доме, прозванном Хоумстэд, 10 декабря 1830 года, и здесь же провела первые годы своей жизни. Через десять лет вместе с семьей она переехала на пару улиц отсюда, в дом на

Проницательный литературовед Диана Фусс замечает, что всерьез писать лирику Дикинсон начала в 1855 году, — в том же году, когда семья переезжает обратно в дом на

Но переезд и был источником вдохновения, — или событием столь из ряда вон выходящим, что для его осмысления потребовалась поэзия. Дикинсон была крайне привязана к дому на

Если переезд и выматывал, то все его тяготы с лихвой компенсировались тем, что ей досталась лучшая в доме комната. Ее комната на втором этаже — уголок, окна которого выходили на юг и запад, с видом на сад и улицу. Во дворе росла жимолость, и иногда немногие, имеющие доступ в комнату, могли, о чем свидетельствует племянница Марта Дикинсон Бьянки, увидеть колибри, зависшую в поисках нектара над цветами:

A Route of Evanescence

With a revolving Wheel –

A Resonance of Emerald –

A Rush of Cochineal –

And every Blossom on the Bush

Adjusts its tumbled Head –

The mail from Tunis, probably,

An easy Morning’s Ride –

Исчезновения маршрут,

Вращения турбины,

Твой отголосок, изумруд,

Наплывы кошенили.

Куста любой бутон стремится

Поправить свой наряд.

Отправить почту из Туниса

Удобней с солнцем, говорят.

(Перевод С. Долгова)

Есть здесь печка и крохотный письменный стол (знаменитый письменный стол!), на стенах несколько портретов, уютные обои и четыре больших окна. Дикинсон обычно приглашала сюда Марту и в шутку запирала дверь невидимым ключом: «Один поворот — и полная свобода, Матти!», довольно вскрикивала она. Тот, кто любит свой дом, поймет это чувство свободы и безопасности.

Французский философ Гастон Башляр в исследовании «Поэтика пространства» пишет о том, как дом становится нашим убежищем в мире, нашим первым универсумом, интимным космосом. Дом — или представление о нем — способствует нашей психологической интеграции и становится топографией нашего самого интимного «я». Дом обжитой, который доставляет радость, становится «не-я, что защищает наше «я»».

Чем старше становится, тем больше она пользуется защитой, даруемой домом. К концу жизни она почти не выходит на улицу, за исключением прогулок в саду, под покачивающимися соснами. Играет на пианино в салоне, скрываясь за ширмой, и может, таким образом, быть поблизости, оставаясь невидимой. Миллисент Тодд Бингэм, дочь друга семейства Мэйбл Лумис Тодд, называла ее «невидимыми голосом, призраком в заколдованном коридоре» (миф о Дикинсон в своих ранних стадиях).

Дикинсон и Хоумстэд — заговорщики; она знает все его самые интимные секреты, а потому поверяет ему свои собственные. Ей была знакома каждая дверь, каждый порожек, штора и окно, каждый вход и выход — дом превратился в театральную сцену, на которой Дикинсон единолично была режиссером и играла главную роль. Свои стихи она запирала в ящике стола, и в одном из них она описывает, как читает личные письма:

The Way I read a Letter“s—this—

”Tis first—I lock the Door—

/…/

And then I go the furthest off

To counteract a knock—

/…/

Then—glancing narrow, at the Wall—

And narrow at the floor

For firm Conviction of a Mouse

Not exorcised before—

/…/

Вот способ мой читать

Письмо

Запру сначала

Дверь

Пальцем подтолкну — потом

Велю верней стеречь

Подальше в угол отойду

Чтоб не встревожил стук

Письмо я выну не спеша

Сургуч сломлю невдруг

На стену — на пол брошу взгляд

Где жмется темнота

Быть может — там укрылась

Мышь

Еще не заклята

Вздохну — как бесконечна я

Для всех знакомых — небыль

Как Неба мне недостает

Не ангельского Неба.

(Перевод В. Марковой)

Литературовед Карен Чейз пишет, что писатели используют пространство и архитектуру для отображения эмоционального кризиса: чувства локализуются в терминах высокого или низкого, близкого или далекого, внешнего или внутреннего. Дикинсон изображает ощущение эмоциональной сдавленности через пространство — когда пишет о скованности прозой, чувстве, сходным с ощущением от пребывания в запертом шкафу. Поэзия же, напротив, синоним свободы, пространства и подвижности. (Но все же мы не должны понимать прозу в этом случае как нерифмованную поэзию: проза — печальна и ригидна, противоположна творчеству и страсти — стало быть, это несколько гипертрофированное понимание поэзии)

Дикинсон пишет также о могильном зеве как о доме:

A Dimple in the Tomb

Makes that ferocious Room

A Home —

почти в рифму, но не совсем; возможно, цель и была в том, чтобы сделать строчки обескураживающе похожими.

Вокальная цепочка «о»/ «оо» / «о» неумолимо уводит нас вниз и внутрь, к финальной точке женской домовитости: даже могильную тьму можно одомашнить.

Вместе с тем могила — не самое подходящее место для игр (земля-то неровная, как пишет Дикинсон в своем макабрическом «We do not play on graves»), и приходят сюда, чтобы со скорбным видом возложить цветы.

/ Мы не играем на могилах,

Для этого нет места хуже,

Она неровная, к тому же,

Сюда приходят люди,

Цветочки на неё кладут,

Их лица выглядят так скорбно,

Что мы боимся: разобьют

Сердца нам и игру испортят.

Как можно дальше удаляемся,

Как если бы мы с ней враги,

И только иногда оглядываемся:

Как от неё мы далеки./

Смерть — это отнюдь не покой, но неустанный поток упорных посетителей, как на одном из чаепитий Сьюзан, что проводятся в доме по соседству. Смерть — не окончательная изоляция, о которой мечтает Дикинсон, пусть некоторые литературоведы и считают, что она страдала от агорафобии и именно потому оставалась дома в последние годы жизни.

Но добровольное заключение отнюдь не то же самое, что нежелание распахнуть дверь вновь. Скорее наоборот.

Doom is the House without the Door —

“Tis entered from the Sun —

And then the Ladder”s thrown away,

Because Escape — is done —

/Судьба — именье без ворот —

С восточной стороны

Зайдёте — рухнет главный вход,

Поскольку «спасены».

(Перевод О. Седаковой)/

Гибель — дом без дверей. Дом, или душа, который не желает открыться другому, не что иное, как тюрьма.

Дикинсон потому и несет вахту на своих дозорных вышках. Марта рассказывает, что особое окошко в спальне было своего рода сценой. Именно через это окошко должно было поддерживать контакт с поэтом, именно там мелькал взгляд, когда мимо дома проходила детвора. Красноречиво у Дикинсон сравнение окон с глазами: в одном из стихотворений, о последнем вздохе умирающей женщины, она позволяет себе использовать расхожее выражение «my eyes failed», заменив его на «the Windows failed».

/ Вдруг окон не увидел глаз —

И мир земной погас

(Пер. Елена Айзенштейн)/

Социальный географ Дорин Месси пишет о невыносимой человеческой тоске по тому, чтобы наделить некоторые места определенным, ностальгическим смыслом — места, в которых время остановилось, а окружение неизменно. Дом и есть такое место: мы хотим, чтобы он оставался неизменным. Я думала об этом, когда была в доме Дикинсон, теперь окрещенном Музеем Эмили Дикинсон и оснащенном сувенирной лавкой и аудиогидами. Это пространство — где когда-то жившие в доме семьи радовались новшествам: франклиновой печи или электричеству — музей сегодня пытается отреставрировать и обновить не только в попытке остановить время, но повернуть часы вспять в XIX век.

Во время моего первого визита полным ходом шло восстановление спальни Дикинсон. Обои частично содрали, полы вскрыли. Несколько лет спустя комната превратилась в крохотный оазис со стенами в цветочек и мягкими коврами. Наш гид, молоденький студент-историк из местного университета, выглядел нервно. Разрешил нам задержаться в комнате, и я подумала об оскорбительности человеческого присутствия, которое привносит с собой музейная экспозиция. Меня посетило чувство, будто я в древней египетской усыпальнице, хотя день был теплым и солнечным.

Здесь Дикинсон в одиночестве сидела, заперев дверь, и думала свои самые интимные мысли, а сейчас в грязных ботинках топчемся мы — я и американские туристы, которые едва знали, кем она была.

Стояла там и реплика знаменитого крохотного письменного стола (оригинал прикарманил богатый Гарвардский университет и увез прочь), простая кровать, свидетельница пожизненного целибата. Позже я услышала, что за дополнительную плату можно в одиночестве провести в комнате два часа. Чернила запрещены — в отличие от лэптопа. Ужасная мысль.

Но то была — есть — прекрасная комната. Своя комната, если вспомнить знаменитое эссе Вирджинии Вульф. Когда Вульф родилась, Дикинсон оставалось прожить четыре года; годы работы за плечами, большая часть результатов которых заперта в выдвижных ящичках.

Однако в творчестве Дикинсон, как и в ночных ее бдениях, заключена своего рода определенность, которая позволяет мне думать о Вульф, а с ней и об истоках женского творчества.

Вне всяких сомнений, Вульф не подразумевала, что пишущей женщине необходимо физическое пространство; она полагала, что пишущая женщина нуждается в материальном капитале и времени, реальной помощи по дому и в воспитании детей (если уж она не в состоянии скинуть с себя бремя этих забот), но также и возможность психической и философской изоляции. Основа мысли; собственная сфера или, если пользоваться словарем Дикинсон, собственная окружность. Спальня на втором этаже и была такой окружностью.

Диана Фусс пишет, какие постепенные изменения претерпевал в XIX веке американский дом: все больше дверей, в буквальном и метафорическом смыслах. Разделение между приватным и публичным стало четче, жильцы обзаводились собственными спальнями и ванными комнатами и встречались в салонах или на кухнях для социальных контактов. Дом стал одновременно носителем сентиментальных и моральных ценностей, ценностей, способных защитить американскую семью от угроз, которые с собой несли урбанизация и географическая экспансия.

Ей довелось родиться, когда викторианский так называемый «культ домашности» был наиболее силен, между 1820 и 1864 гг. Женщина была сердцем, или, как писал викторианский британский писатель Ковентри Пэтмур, «ангелом дома». Она сплачивала семью и растила детей, блюла их сердца. Если американский фронтир был охотничьими владениями мужчин-переселенцев, то дом был царством женщин.

В семействе Дикинсон было три женщины: мама Эмили, дочь Эмили и дочь Лавиния. Сестры остались дома, не вышли замуж и разделили между собой заботы по хозяйству. Дикинсон пекла хлеб своему отцу (Indian Rye, из смеси ржаной и кукурузной муки) и занималась десертами. Лавиния тетешкалась со своими котами, которых Дикинсон на дух не переносила. Дикинсон умела готовить и использовала для выпечки прелестные приборы из серебра — в том числе собственный набор предметов, к которому всем прочим не дозволялось прикасаться.

Марта вспоминает винное желе, отлитое в форме розочек или пучка ржаных колосьев, и ее хрустящий хлеб, до которого особенно был охоч ее отец. «Десерт — насущная необходимость», мечтательно говорила Дикинсон Томасу Уэнтворту Хиггинсону, встречая его в Амхерсте.

Пышный сад был гордостью Эмили Дикинсон: ее цветы, писала она подруге, были «одновременно близкими и экзотическими, и мне нужно лишь спуститься вниз, чтобы очутиться на островах специй». Дом, стало быть, подпитывал мечты и фантазии; он был домом в отношении духовном, равно как и в физическом. Но физическое было важно, оно составляло фундамент, крепкое основание. В письме Эмили Дикинсон мы встречаем смешливую юную леди, которая рассказывает о том, как прячется, когда приходит время стирки, для которой луг — словно театр для птиц и бабочек, которая стыдится своей собственной домовитости.

Я понимаю, что домашние заботы были ей в радость. Дом семейства Дикинсон — Хоумстед — богатый дом, дом, полный возможностей, тесных тропинок и нежданых перспектив. Существует — или был; персонал, когда я спрашивала, не мог точно указать расположение — проход, который Дикинсон и Лавиния именовали «Северо-западным проходом», в честь пресловутого маршрута из Северной Америки на Восток. В 1845 году Джон Франклин и его люди попытались доплыть из Великобритании к арктическим территориям Канады и пропали, ко всеобщему ужасу, вызвав чрезвычайный переполох в медиа. В округе то была одна из многих экспедиций в XIX веке, и Дикинсон наверняка о ней знала.

Северо-западный проход в доме представлял собой место, где можно было встретиться и поведать друг другу свои тайны. Это было место, существовавшее в самом сердце повседневной жизни, но вместе с тем за пределами рамок нормы — место, которое полнокровно обретало свой смысл лишь когда в нем встречались обе сестры. Дикинсоновский Северо-западный проход протянулся от передней и салона — социальной сферы дома, штормящей Атлантики — через темную «тайную лестницу», Тихий океан, где можно было шептаться без риска, что увидят или услышат, — и снова наверх.

Дочь друга семьи доктора Холланда вспоминает один визит: «[Дикинсон] была окружена стольким количеством людей, что у меня не было ни малейшей возможности поговорить с ней, и она попросила меня прийти следующим утром. Она приняла меня в крохотном, слабо освещенном закутке на задворках дома, что вел в кухню. Она спросила, чего я хочу — бокал вина или цветок розы? Я сказала, что предпочитаю розу, тогда она вышла в сад и вернулась с цветком, который протянула мне. Она казалась очень особенной, и даже спустя все эти годы голос ее, и облик, вся ее личность производят на меня впечатление человека, живущего насыщенной жизнью». Северо-западный проход вызывает ассоциации с приключениями и большими трудностями, даже со смертью. Именно так Дикинсон окрестила свое укрытие. Такой уж была ее фантазия: опасной, смертоносной, прекрасной. «Хочу увидеться с тобой без лишних глаз» — таково было сообщение, которое Дикинсон посылала племянникам, когда хотела встретиться в проходе.

Встреча с юной леди Холланд открывает важную сторону характера Дикинсон — перформативную, демонстрирует актрису, которая всегда выстраивает окружающую ее мизансцену. Диана Фусс пишет, что Дикинсон поэтизирует пространство, то есть обладает способностью обживать свой дом особым образом, подстраивать пространство под себя и под свои мысли. Не-евклидова архитектура ее души многомерна, слоиста, она растет и усаживается, зачастую вызывая беспокойство.

Дикинсон предстает геометрически выверенной, как странный предмет, к которому возможно прикоснуться: в одном из стихотворений ее бросают в колодец, и она падает в вечность. Стена наводит ее на мысль о разделительной линии между жизнью и смертью:

I had not minded — Walls —

Were Universe — one Rock —

/…/

I“d tunnel — till my Groove

Pushed sudden thro” to his —

/…/

But 'tis a single Hair —

A filament — a law —

A Cobweb — wove in Adamant —

A Battlement — of Straw —

/…/

Массивную каменную стену парадоксальным образом разрушить проще, чем разломить соломинку или разорвать паутину. И здесь мы оказываемся на квантовом уровне поэзии. Во многих стихотворениях Дикинсон материя ведет себя сходным непредсказуемым образом: все произведение оборачивается огромной трещиной, сквозь которую универсуму внезапно является поэтическое «я» (a mighty Crack — / To make me visible —), и от этой явленности не спасут никакие двери. Время и пространство становятся едины, как в тот миг, когда полдень предстает шарниром или дверной петлей (Noon — is the Hinge of the Day — / Evening — The Tissue Door —) — и весь мир распахивается подобно окну.

Синтез различных измерений вещей прекрасен, но и устрашающ, ибо делает жизнь совершенно непредсказуемой. Иногда изменения провоцируются переживаниями, вызванными окружающим миром. Дикинсон ощущает, будто находится вне себя (I dwelt, as if Myself were out,/ My Body but within), покуда неведомая сила вновь не помещает ее «я» в ее тело (Until a Might detected me / And set my Kernek in—). Я полагаю, что отчасти привязанность Дикинсон к дому (зданию и жилищу) как символу проистекает из ее понимания геометрии как продолжении духовного бытия, или как выражение великих порывов души. Она стремится к своего рода холостяцкому покою, но так никогда в действительности его не обретает. Ее фантазия всегда чересчур живая; окружающие ее вещи не мертвы, но заряжены, полны смыслов, — как позднее они будут полны смысла для Рильке.

Источником неприкосновенности дома становится его способность физической защиты от непогоды и ветра: стены. Двери, как пишет литературовед Джиллиан Бир, стерегут пороги. Они могут распахиваться наружу или открываться, чтобы пропустить долгожданного гостя. Пограничьем оказывается окно, которое может оставаться закрытым, позволяя наблюдать за происходящим снаружи. Окно — постоянный мотив стихотворений Дикинсон. Почти всегда она находится внутри, восхищаясь заходом солнца или иной красотой: деревом, похожим на мачту, белками, коровами, цветами.

В доме семейства Дикинсон почти семьдесят пять окон. Историк искусства Сяо Ситу пишет об окнах XIX века и об их отличии от идеальных стеклянных поверхностей, которые привычны нам сегодня. В стекле виднелись частицы кремния и глины, приставшие после обработки, оно было не ровным, а слегка рябым, с пузырьками воздуха и дефектами. Оконное стекло «превращало знакомые природные формы в фантастические чудовища», пишет Ситу и делает предположение, что стихотворение «They called me to the window, for»

(/Я подошла к окну, когда

Произнесли: “Закат”. –

Сапфиром ферма, и туда

Коровы шли назад./), в котором лирический герой видит ферму в сапфировом цвете, опаловые стада и вздымающееся Средиземное море, повествует как раз об этом.

Прямые линии в стеклах прежних времен бегут волнами; само стекло не застыло, а будто находится в непрестанном движении. Мембрана между внешним и внутренним, между поэтом и миром, пребывает в состоянии постоянного изменения. Крепкое и неизменное представляется иллюзией. Нынешние стекла полностью прозрачны и отрицают, что существует некое различие между внешним и внутренним. Действительность и фантазия сыграли вничью — 1:1. В этом смысле нас ничто не защищает; мы сталкиваемся с действительностью лицом к лицу.

В Хоумстэде меня посетило чувство, что несовершенства его окон даровали Дикинсон определенное утешение. Она писала:

I dwell in Possibility —

A fairer House than Prose —

More numerous of Windows —

Superior — for Doors —

Of Chambers as the Cedars —

Impregnable of Eye —

And for an Everlasting Roof

The Gambrels of the Sky —

Of Visitors — the fairest —

For Occupation — This —

The spreading wide my narrow Hands

To gather Paradise —

/Возможное — мой Дом —

Прекрасней Были сей —

И множеством Окон —

И вырубом Дверей —

Тверд — как ливанский Кедр —

Моих Покоев рост —

И Кров — доска к доске —

Покрыл Небесный Тес —

И тысячи Гостей —

Из дали — принимай —

Стремятся в тесное кольцо —

К рукам — собравшим — Рай —

(Перевод Ольги Седаковой)/

Дом возможного, противостоящий прозе, полон окон, пусть крыша — всего лишь невидимые столпы небес. Окна — не просто стержень, на который нанизан окружающий мир, не просто впускают свет и воздух, у них есть дополнительная ценность: они суть поэтический инструмент. Окно меняет наш взгляд и способ видения.

Поэтический манок образа окна явственно проступает в серии стихотворений, где Дикинсон находится за стеклянной поверхностью, особенно «The Angels of a landscape» и «By my window have I for scenery». Дикинсон, предпочитавшая говорить правду окольно, точно так же — искоса — смотрит на ландшафт, склонив голову, под углом. Природа становится куратором или художником, выставляя картину, обрамленную окном поэта:

a Sea — with a Stem --

If the Bird and the Farmer — deem it a “Pine” --

The Opinion will serve — for them --

море — с ветвями.

Если птица и фермер думают о нем — «Сосна»,

Пусть зовут этим именем сами.

(Перевод Л. Ситника)

Суть в том, что даже если птица и фермер довольствуются тем, что называют дерево сосной, Эмили Дикинсон этого не достаточно. Ее окно, или, возможно, нам следует называть его призмой, по-новому преломляющей свет, может посредством воображения превратить дерево в мачту, которая вот-вот отправится в плаванье. […]

Именно ограничение перспективы высвобождает фантазию. Выставив между глазом и миром стеклянную поверхность — и, может статься, даже между сознанием и миром, Дикинсон противостоит одновременно и модели художественного видения Ральфа Уолдо Эмерсона, где «проницательное око» полностью погружается в ландшафт, и романтическому вордсвортианскому переживанию обезоруживающего величия природы. Дикинсон удалось сохранить элементы своей собственной идентичности, отстоять «я» с его границами, контурами и личными особенностями, с помощью транзитных пунктов — пределов и порогов дома.

Вместе с тем Дикинсон жила в окружении распахнутого ландшафта с заманчивыми возможностями — в равной степени физическими и интеллектуальными. Новая Англия была интеллектуальным центром Америки, и это ощущается до сих пор при переезде из одного университетского городка в другой, при взгляде на мемориальные таблички, указывающие, что там и здесь тот или иной поэт имел обыкновение прогуливаться, отдыхал или писал книги.

Эмерсон, который передвигался по этим же плодородным землям, отстаивает свою веру в мощь человеческого глаза: видеть значить обладать, организовывать и переорганизовывать все, что вмещается в поле зрения.

Литературовед Анне Бэйкер связывает этот апроприирующий, организующий взгляд с хозяйским взглядом, ставшим типичным для осуществляющей экспансию американской империи, и с интересом к панораме в Америке XIX века. Эти панорамы, зародившиеся в Германии, стали чрезвычайно популярны в викторианской Англии и демонстрировались на передвижных выставках. Аттракцион именовался «picture-going» и был своего рода предшественником сегодняшних кинозалов.

В США панорама играла культурно-политическую роль в качестве необходимого инструмента обзора растущей империи. Стоявшему перед панорамой предлагалось сконструировать свою собственную картографию, — активность, которая требовала генерализаций, размытых границ, своего рода благословенной близорукости. […] Дикинсон не желает распыляться или растворяться в распахнутой открытости природы; она с большей охотой фокусируется на отдельных объектах и таким образом выявляет детали и пределы. Она довольствуется ландшафтом, который, в одной фантастической строчке, не нуждается в глазе:

A Landscape — no so great

To suffocate the eye —

Дикинсон хочет, чтобы от- или различное отражалось в загадочной структуре, ставшей одной из особенностей ее поэзии. Ее стихотворения развертываются не горизонтально; они не раскрываются в эмерсонову панораму, а следуют вертикальной линии, ведущей в самое сердце тайны, где пребывает разоблаченное слово. В свою очередь, это оказывается влияние на наше читательское «зрение», на нашу встречу с поэзией Дикинсон: на что мы в действительности смотрим? Поэт срывает для нас покрывало, показывая, что то, что мы полагали окном, было в действительности картиной, дверным проемом… Правильное движение может открыть потайную дверцу, и читатель окажется в обители поэта: дух выбирает себе общество и закрывает дверь. Эмили Дикинсон в замке Синей Бороды.

_______

Перевел со шведского Клим Гречка по изданию Josefin Holmström. Emily Dickinson och vulkanerna. 2019. Публикуется с сокращениями.