Маргерит Дюрас: Политика желания

Глава из книги «Об искусстве невозможного: Эссе о литературе и психоанализе» литературоведа Карин Франзен. Перевод со шведского Клима Гречки

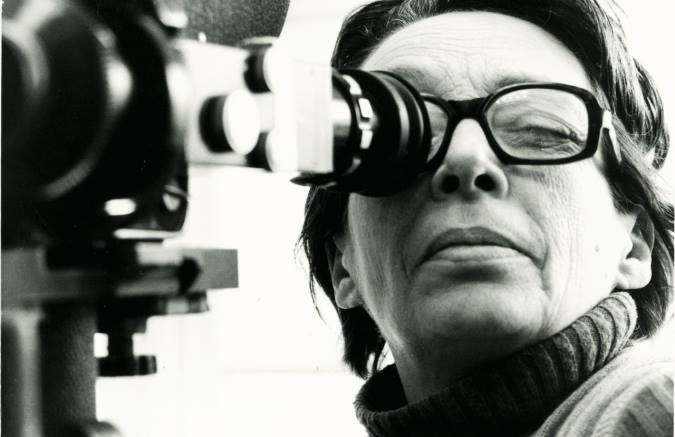

Письмо Дюрас, равно как и её работы в театре и кино, тесно связано с её собственной жизнью, однако автобиографическое вовсе не является самоцелью. На её описания воспоминаний о французском Индокитае — именно там она и родилась в 1914 году — повлиял французский колониализм, ставший причиной классовых и расовых разногласий. Они становятся импульсом и основой, которые приводят Дюрас к исследованию иных травматических событий XX века, исследованию особому, в котором наиболее интимное непосредственно связано с политическим.

В 30-е годы Дюрас переехала во Францию, а во время Второй мировой войны участвовала в Освободительном движении. В конце войны, во время, примерно совпавшее с выходом её первого романа, она вступила в коммунистическую партию Франции. Пятью годами позже её, отказавшуюся следовать партийной линии, из партии исключают. Она выступала с критикой сталинизма, но в первую очередь сами её книги оказались несовместимы с идеологией, догматизмом установок. Письмо оказывалось противоядием от политических неудач, равно как и способом излить себя на бумагу посредством своей боли, часто вызванной детством и матерью, чью любовь погубила колониальная действительность, где постоянная нехватка средств к существованию затмевала всё остальное. В снискавшем популярность романе Любовник (1984) Дюрас в одном из эпизодов описывает происходящее с перспективы современности, словно бы она — всеведущий повествователь:

От нашей нищеты никуда не денешься, о ней напоминает и мужская шляпа — ведь мы нуждаемся, и не важно, каким путем придут в дом деньги, так или иначе, без них нельзя. А матери не на что рассчитывать, вокруг — пустыня, от сыновей ждать нечего, нет смысла, и от солончаков тоже. Деньги были потрачены впустую, это конец. Последняя надежда на малышку, девочка растет, и, быть может, когда-нибудь благодаря ей в доме и появятся деньги. Поэтому, сама того не сознавая, мать позволяет девочке ходить в наряде маленькой проститутки [1].

Исторический фон, повествующий о том, как мать получила от колониальной администрации непригодные земли, об отчаянной нехватке денег — «Маргерит выставили на продажу», как грубо в своей биографии писательницы выразилась Лор Адлер — появляется и в других ее произведениях [2]. Однако одновременно это и констатация: историю невозможно рассказать, и всеведущая перспектива в приведенной выше цитате — исключение: «Истории моей жизни нет. Её не существует». Существует лишь необходимость писать, исследовать опыт, который стало невозможно определить целиком и полностью: «Я и раньше много писала о своей семье… и я могла только кружить вокруг да около, не доходя до сути». Если письмо начинается с детства, так это потому, что детство привносит невозможный опыт, детство, как она пишет в Любовнике, — это пространство, «за порогом которого начинается молчание». Парадоксально-травматичен и её писательский опыт:

Я всю жизнь думала, что пишу, но не писала, думала, что люблю, но не любила, всю свою жизнь я только ждала перед закрытой дверью.

Однако и перед «закрытой дверью» возникает не меньшая необходимость писать — через невозможность, о которой здесь говорится — о значении любви и политики в жизни, о наслаждении, неотделимом от боли.

Можно сказать, что в своем творчестве Дюрас в описании страсти и политики прибегает к двойной экспозиции: Хиросима, любовь моя — фильм, который, возможно, наиболее полно демонстрирует этот провокативный прием. В своих книгах и фильмах Дюрас показывает, что общество и история самым тесным образом связаны со сферой личной жизни. В Любовнике она сравнивает коллаборационизм со своим увлечением коммунизмом:

Всё то же — жалость, крик о помощи, вера в то, что политика поможет разрешить личную проблему.

Вместе с тем Дюрас превращает всего лишь «личную проблему» в проблему политическую, но осуществляет это за пределами политики партии, борьбы за власть. Она превращает её в место, где могут быть сформулированы радикальные точки зрения на компромиссы и поражения общественной жизни, на что указывает в Любовнике:

Когда я начала писать, моя среда волей-неволей навязывала мне стыдливость. Окружавшие меня люди считали писательский труд всё же нравственным занятием. Теперь мне часто кажется, что писать вообще бессмысленно. Иногда я отчетливо понимаю: да, писать бессмысленно, разве только хочется потешить свое тщеславие или просто плыть по течению. Да, наверное, и еще ради того, чему я не подберу названия, быть может, хочется придать огласке собственную жизнь.

Слова эти свидетельствуют о том, что само письмо — опыт невозможного, «неназываемого». Дюрас описывает создание каждой новой книги, прошедшее через огромное сопротивление: «отвращение к родам, страх перед развитием и становлением», пишет она в Зелёных глазах (1980). Никогда заранее не знаешь, каким будет результат; его невозможно спланировать или подогнать к внешним требованиям. Дюрас говорит, что необходимо поддаться этому «удивительному невезению», которое одновременно и путешествие, и рабский труд. Когда в Зелёных глазах Дюрас повествует о своём письме, логичным кажется и то, что слушание она предпочитает мышлению, голос — значению. Речь идёт о поиске «пути к голосу», утверждает она. На этом пути меняется и её синтаксис. Он вырывается из оков грамматики:

Эта медлительность, это использование знаков препинания, без оглядки на любые правила, — именно так я раздеваю слова, одно за одним.

Из этого становится ясно, отчего многими её проза воспринималась как поэзия.

[…]

У Дюрас слова обнажены. Кажется, будто и звучат они иначе. Непонятно, как именно их называть. Это та самая «словесная дыра», о которой повествует в Восхищении Лол Стайн рассказчик, пытаясь понять, чего же хочет главная героиня романа Лол:

Мне хотелось бы верить, будто я хочу верить, что если Лол молчит, так это оттого, что в

Лол также можно назвать примером письма Дюрас. Подобно Лол, письмо это движимо чем-то, что нельзя определить с помощью языка, но что, тем не менее, в языке функционирует. Негатив произнесенного, ощущение иного голоса внутри голоса повествователя или сквозь него. То, что ищет Дюрас, можно уловить, освободив слова от оков расхожего употребления, предписанного конвенциями и социальными нормами. Она говорит, что письмо вызывает своего рода потерю контроля, отверстие в воле:

Когда пишущие люди говорят: Когда пишешь, словно бы находишься в крайне напряженном состоянии, я отвечаю: Нет, когда я пишу, у меня чувство, будто я нахожусь в состоянии крайней рассеянности, я более не властвую над самой собой, я — сито, моя голова полна отверстий [3].

Слушание и состояние расслабленности требуют передачи контроля созидательной силе, которая зачастую оказывается деструктивной. Кристева назвала это «эстетикой неловкости», языком, что в непосредственной близости репродуцирует состояние меланхолии [4]. И разумеется, боль — не единственная тема в творчестве Дюрас. Она утверждает, что болезнен сам процесс письма, поскольку она ищет области, недоступные рефлексии.

В терминах психоанализа и феминизма это можно понимать как нечто, связанное с женщиной и женской сексуальностью. В одной из своих бесед в 70-е годы Дюрас говорит, что женщины пишут с иных позиций, чем мужчины. Она уточняет, что речь идёт о «месте желания», что письмо, не имеющее этой отправной точки, становится плагиатом [5]. В словах Дюрас можно уловить отзвуки идеи Элен Сиксу о специфическом женском письме (écriture féminine), о котором она рассуждала в памфлете Смех Медузы, выпущенном за два года до того [6]. У обеих желание становится именем для обозначения иного и бескомпромиссного в эстетической действительности, которая более неотделима от проблематики пола.

«Влюбленная парочка — это всего лишь миг. Брака она не переживет… Парочке, состоящей в отношениях, остаётся лишь ждать, пока это чудо не исчезнет с уходом любви. Пара несёт свою собственную кончину», — говорит Дюрас в Зелёных глазах. Можно подумать, что это если не провокативный, то уж точно суровый взгляд на любовь. На первый план Дюрас выдвигает силу страсти — причём так, что та становится антонимом романтической любви, антонимом того, что лежит в основе буржуазной мечты о браке и единении душ. Вместо этого она демонстрирует асимметричную фигуру, которую представляют все и всякие любовные отношения, фигуру, обнажающую невозможность взаимного соприсутствия. То, что в её книгах, фильмах и пьесах предстаёт современным аналогом трагедии Расина, на самом деле является осознанием того, что единственно возможная связь — общность невозможных одиночеств. Иллюстрацией к этому может послужить небольшой роман Болезнь смерти (1982), в котором человеческая неспособность любить — «болезнь смерти» — коррелируется с женской недостижимостью при всей её доступности: «чужой в комнате».

Асимметричность отношений проявляется уже и в том, как предъявляет себя повествователь. Голос рассказчика обращается на «Вы» («Vous») — этот другой голос принадлежит мужчине, он решает, что ему делать и как себя чувствовать на встрече с молоденькой девушкой. Вначале приказы формулируются в условном наклонении: «Вы могли бы заплатить ей. Вы могли бы сказать: ты должна будешь приходить сюда каждую ночь в течение нескольких дней подряд». Пока мы читаем, приказы претворяются в жизнь.

Отношения между мужчиной и девушкой поначалу представлены как общественный договор, имеющий место в патриархальном миропорядке: «Вы говорите, что ей следует быть столь же молчаливой, что и женщинам её дедов, склоняться перед вами в глубоком поклоне и полностью подчиняться». Но сама структура текста нарушает этот договор. Мужчина поступает так не только потому, что следует приказам. Он поступает так потому, что никогда не был любим, не был охвачен страстью. Он спрашивает девушку: как она полагает, способен ли кто-нибудь его полюбить: «Она отвечает, что ни за какие коврижки…

Вы спрашиваете, как возникает любовное чувство. Она отвечает вам: Вероятно,

Это можно воспринять как заявление о любви, не подвластной условностям и преградам, описание несовместимости страсти с ограничениями повседневной жизни. Как говорит Дюрас в Зелёных глазах, любовь случается «где-то ещё, где она бьёт подобно удару молнии. Человек, находящийся с

Миф об исключительности любви силён. И речь здесь идёт не только о популярной литературе. Огромное влечение, которое её воображаемые формы вызывает во многих из нас, может быть воспринято как подтверждение невозможности исключительности. Как бы то ни было, Дюрас представляет любовь как деструктивную силу, разрушающую формы единения — «все тонет в неистовом потоке желания» , как говорится об этом в Любовнике.

Можно также сказать, что Дюрас в своих работах, обращаясь к конкретному — политическому — настоящему, обретающему там форму, продолжает традицию прежних философских и художественных исследований природы любви и желания. Её тексты напоминают о присущем галантной традиции асимметричном взгляде на любовные отношения, в которых одна составляющая — Дама — остается недостижимой.

[…]

Вторя Лакану, можно сказать, что так выражается «невозможность сексуальных отношений», которые иные, романтические репрезентации, стараются покрыть целиком и полностью [7]. Однако в отличие от галантной любовной сублимации, Дюрас придаёт ей выражение наслаждения. Примером этому может служить опыт молоденькой девушки, представленный в Любовнике:

И говорит — говорит мне, что сразу, ещё на пароме, понял: я буду такой после своего первого мужчины, всегда буду любить любовь; он уже знает, я стану изменять ему, как и всем мужчинам, с которыми буду близка.

В тексте оригинала написано — «que j’aimerais l’amour», «что буду любить любовь». Подобная формулировка встречается как в галантной лирике, так и в религиозных мистериях, однако Дюрас сдвигает в этом любовном дискурсе общий смысл — абсолютное единение — в сторону страсти. Бескомпромиссное следование пути страсти является радикальным приемом и необходимым противоядием от стремлений общественной жизни к соглашению. И возможно, это проистекает вследствие того, что она любит любовь, (…) страсть, что разрушает воображаемую мечту о единении.

__________________

Перевод выполнен по: Franzén C. Duras: Begärets politik // Franzén C. Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. — Glänta Produktion, 2010. — S. 73-80.

Примечания

[1] Текст романа «Любовник» приводится в переводе Н. Хотинской. Перевод романов «Зеленые глаза» и «Восхищение Лол Стайн» и рассказа «Болезнь смерти» приводится по шведскому варианту.

[2] Laure Adler, Marguerite Duras. Paris, 1998. P. 135

[3] Marguerite Duras et Michelle Porte, Les lieux de Marguerite Duras. Paris, 1977. Р. 98.

[4] Julia Kristeva, Soleil noir. Paris, 1987. P. 233.

[5] Ibid. P. 102.

[6] Hélène Cixous, Le rire de la Méduse. L´Arc, #61, 1975. P. 39—64. Примечательно, что Дюрас — одна из немногих женщин, которых Сиксу называет примером женского письма.

[7] Jacques Lacan, Encore. Le séminaire XX. Paris, 1975.