Дискуссия Валерия Подороги, Анны Наринской и Бориса Куприянова о чтении.

Алексей Бородкин: Добрый вечер! Мы очень рады вас всех видеть. Сегодня у нас проходит дискуссия с очень важной для нас темой. Мы её назвали «Про чтение». У нас сегодня будет выступать Валерий Александрович Подорога, философ, заведующий сектором аналитической антропологии Института Философии РАН, Анна Наринская, журналист и литературный критик, и Борис Александрович Куприянов, соучредитель книжного магазина «Фаланстер». И мы постараемся поговорить о чтении. О том, что такое чтение сегодня. С чем чтение сегодня конкурирует и в каких формах оно существует.

Борис Куприянов: Если мы так ставим рамку — «о чтении сегодня», то все началось, как это ни странно, с одной беседы, которая состоялась у меня два года назад, когда я был очень воодушевлен библиотеками. Один из очень уважаемых мной людей сказал: «Борис, вообще-то ты не о том совершенно думаешь, потому что сначала нужно определить, что такое чтение, а уже потом говорить о том, что такое библиотека и ее функции». Я крепко задумался и понял, что, действительно, за время, которое прошло с 80-х годов, многие функции чтения, многие социальные функции чтения, ушли в небытие. Например, никто не воспринимает сейчас чтение как некоторую информационную практику. Когда мы хотим узнать новость, мы, если и прибегаем к чтению, то это ни в коем случае не чтение книг. А чаще и не чтение вовсе — это просмотр сайтов и листание фейсбука, т.е. совершенно другая практика и она к чтению не имеет никакого отношения. Информационная функция книги ушла. Я могу привести очень смешной пример. Была книга «От кого исходит угроза миру», которой все зачитывались. Это была информационная книга. Там была информация о том, от кого исходит угроза миру. Люди читали газеты, читали книги, которые были страшно распространены. И до сих пор распространены в

Другая функция чтения — это функция досуговая. Это функция такого легкого развлечения. Здесь Анна со мной будет спорить, безусловно, но мне кажется, что… Топоров Виктор Леонидович в свое время сказал, что книгу убили продажи DVD на Невском , на которых записаны четыре фильма, потому что они требуют столько же времени на просмотр, сколько требуется на чтение какой-нибудь книги. Он имел в виду, конечно, чтение совсем досуговое. И мы можем посмотреть российские примеры. Можем посмотреть, как тиражи модных писателей, которые пишут совсем бульварное чтиво, сокращаются. Конечно, в этом участвует пиратство, но самое главное, что есть масса других гаджетов, других способов развлечения, которые не просто конкурируют с чтением, а вымещают его. Другое дело, что я не уверен относится ли эта практика досугового потребления вообще к чтению как к чтению.

И какие же функции чтения остаются сейчас? Мне кажется, что их две. Совершенно не факт, что я прав. Первая — это когда книга вас меняет, когда вы взаимодействуете с книгой, то есть осуществляете некоторую работу над текстом и над книгой. То, что можно назвать большим чтением. И вторая функция чтения — функция социального маркера. Что тоже важно. Это функция у чтения была всегда. Она была и в XIX веке, и в чтении французских романов. И чтение как социальный маркер остается. Хорошо это или плохо — не буду оценивать. Но очевидно совершенно, когда вы приходите…. Когда молодой человек знакомится с девушкой, приходит к ней домой, он реагирует на те книги, которые стоят у неё на полке. Если, конечно, у неё есть книжная полка. И очевидно совершенно — он каким-то образом выбирает некоторый уровень. Это очень грубый пример. Но на самом деле есть некоторые вещи, которые являются не просто маркером, а являются социальным паролем. Читали вы Франзена или не читали? Читали вы… Не знаю. Кого еще?

Анна Наринская: Нет.

Борис Куприянов: Это тоже социальный пароль на самом деле. И была написана очень смешная книга, совершенно попсовая, которую я всё время цитирую, написанная Пьером Байяром, французским психоаналитиком. Она называется «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали». И он как раз настаивает на этой функции чтения. Что эта функция чтения в быту, в массе, в обществе является, может быть, основной. Это, конечно, книга-провокация, а это высказывание очень наглое, но такая функция тоже есть. Вот, собственно говоря то, о чём я хотел сказать.

Алексей Бородкин: Функция чтения или

Борис Куприянов: На самом деле эта функция — это симулякр, конечно. Никакого чтения здесь нет. Это функция книги, конечно.

Анна Наринская: Мне кажется, что книги сегодня входят в «пакет» саморепрезентирования. Я говорю о так называемом пакетном мышлении. В 90-е, когда я жила в Америке, это был один из самых модных топиков. Тогда дискутировались такие вещи: «Скажи, ты за службу женщин в армии?». И дальше, если человек отвечал на этот вопрос, можно было сказать за кого этот человек голосует, какую одежду он предпочитает, в какие рестораны он ходит, считает ли он, что белый человек может слушать чёрную музыку — в общем огромный пакет разнообразных вопросов шёл как само собой разумеющееся. В Америке это было так. Сейчас у нас тоже так. К примеру, выражение «Крым наш» оно же не значит Крым наш. Оно значит, что человек по огромному количеству вопросов имеет какие-то мнения, которые мы предпочитаем называть вот этим одним как бы капюшонным названием «Крым наш». Когда человек фотографируется с Кафкой в руках — это же некоторое понимание статуса, интересов и разнообразных предпочтений человека. Если говорить о московском бытовании, то это значит, что он ходит в бар Стрелка, что он покупает такую-то одежду и т.д.

Борис Куприянов: Ну, это вы преувеличиваете. Все, кто фотографируется с книгой Кафки, ходят в бар Стрелка?

Анна Наринская: Нет. Мы ведь сейчас не говорим о тех кто читает Кафку. Мы говорим о тех, кто с ним фотографируется и постит это в Instagram… Это совершенно отдельный человек, который, наверное, соответствует тому ряду параметров, о которых я говорила. Я, поскольку пишу про книжки, пребываю в несколько более оптимистическом состоянии относительно чтения. Во-первых, я считаю, что чтение как удовольствие продолжает существовать. «Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно». Если тысячестраничные романы пишут, значит это кому-то нужно, потому что их пишут, их издают, их раскупают. Безусловно, опять же, по разным обстоятельствам, которые мы с Борисом постоянно обсуждаем: состояние российских книжных магазинов, состояние российской доставки книг в провинцию и т.д., и т.д. На Западе это куда более выражено. На Западе выходит почти тысячестраничный роман Донны Тартт «Щегол». Можно по-разному к нему относиться. Я не разделяю мнения, что это великая книга, как некоторые мои знакомые. Но, однако, эта книжка продаётся почти миллионным тиражом. Она поступает в абсолютно любую американскую деревню, где на почте есть маленькое книжное отделение, лавочка. И покупается там в бумажном виде. Она достаточно быстро переходит из твердой обложки в мягкую. Я ещё не читала последний роман Уэльбека, хотя слышала, что он отражает теперешние взаимоотношения с мусульманством… Но до этого я с ним встречалась сколько-то раз, мы беседовали. И он каждый раз говорил, что считает своими главными соревнователями совсем не других писателей… Он говорил: «Для того, чтобы прочесть мою книжку человек должен просто-напросто выключить Fashion TV». Человек по большому счету выбирает не между Уэльбеком и Исигуро. Он выбирает между книгой как носителем, книгой как вещью, не важно, в электронном её виде или бумажном — он выбирает между жизнью с книгой и вообще другой жизнью, в которой есть Fashion TV или какое-то еще TV, или какой-нибудь сериал. Вот это то, новое… Я понимаю, что я говорю страшно банальные вещи. Но при этом их банальность не отменяет их справедливости. И тут надо сказать, что, несмотря на множество грозных пророчеств, чтение выдерживает эту конкуренцию. Почему? Не могу сказать, чтобы у меня был ответ. Может быть потому, что чтение вещь терапевтическая.

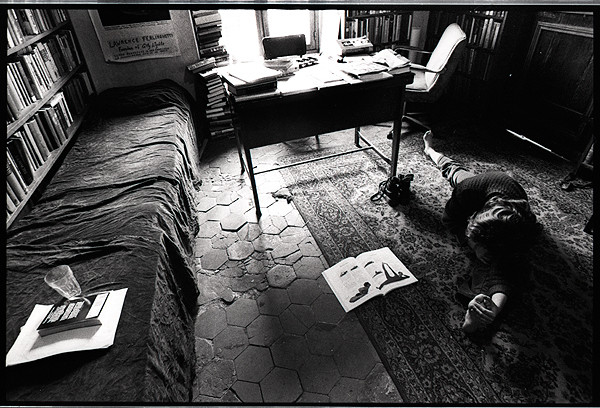

Валерий Подорога: Я хочу вспомнить где-то конец 70-х, 80-е годы. Я училcя в МГУ. И мы все страстно собирали библиотеки. Какие-то небольшие. Копили деньги, покупали, доставали и так далее. Существовал черный рынок в Москве. Иностранную литературу, вроде Сартра на английском языке, например, можно было достать, поехав в МГУ. Голод книжный был абсолютно невероятный. На него как-то реагировала вся государственная машина, потому что в это время — середина 70-х годов, начало 80-х — начался так называемый детант: ослабление международной напряжённости, ослабление противостояния между Западом и Востоком. И по Москве, как не удивительно, начали открываться книжные магазины. И если я начинал свой путь от Чистых Прудов, через Мясницкую, через центр Москвы до Белорусского вокзала, — по дороге было больше двадцати магазинов, в каждый из которых я заходил. Только на Мясницкой было штуки три-четыре, потом Библио-Глобус, потом на площади Дзержинского несколько магазинов. Вот представьте себе, что это за явление: почти в каждом переулке сейчас — салоны красоты, а раньше были книжные магазины. Это было до начала перестройки, даже позже все это сохранялось. У меня есть записи по разным магазинам, я знал почти каждого продавца. В общем целая громадная история поиска книг. За это время я перекупил и пересмотрел всю русскую религиозную философию. Она продавалась из–под полы. И я не мог держать у себя эти книги в силу дороговизны. Я их смотрел, потом снова перепродавал, отдавал туда, откуда брал и так далее… Это просто невероятная индустрия. Я могу рассказывать об этом часами, поскольку сам был из тех людей, которые увлекались собирательством библиотеки. К чему я это говорю? Я говорю просто к тому, что книга на

Кто из нас знает, как

Но основная мысль моя заключается в том, что само общество не располагает тем временем, которое нужно для того чтения, которое может образовывать. Следовательно, у нас происходит смена и в тоже время какое-то падение в варварство, потому что, на мой взгляд, просветительский проект заканчивается не

Борис Куприянов: Тогда вопрос. Мне очень нравится и близко то, что вы говорите. Но, по-моему, Анна говорит о чтении как об удовольствии, а не как о потреблении. Это

Валерий Подорога: Я, например, полагаю, что выделить можно два уровня чтения, поскольку мы можем контролировать время, которым общество располагает: это медленное время, образовательное время. Оно же нужно нам, верно ведь? Институты, университеты, библиотеки — это же все медленное время. Человек же не может научиться за секунду чему-то, нужно повторить это. Нужно время, для того, чтобы учиться. Так? И есть быстрое время, то время, которое соответствует настоящему, потому что медленное время — оно ориентируется на доступ к реальности через прошлое. Прошлое выступает в качестве цели, целеполагания. То есть я учусь традиции, передачи знания. Очень важная функция, без которой человек не может существовать. Он учится правильно помнить, учится универсальной памяти. Я хотел бы это

Анна Наринская: Какие виды чтения вы выделяете? Это отдельно не-чтение, отдельно быстрое чтение, то есть чтение человеком в метро романа или электронной книжки для какого-то быстрого усвоения материала, и медленное чтение, погружающее всего человека в себя? Вот это три вещи, которые вы разделяете? По-вашему, выходит, что разница между быстрым и медленным чтением примерно такая же как между чтением и

Валерий Подорога: Это нельзя назвать не-чтением. Это просто информационные потоки, которые мы можем освоить в качестве чтения. Я прошу вас связывать это со временем, которое существует в обществе. Мы должны

Борис Куприянов: То есть трансляция Пасхи из церкви по телевидению или on-line?

Валерий Подорога: Ну, да. Может быть…

Анна Наринская: Я бы хотела выступить адвокатом дьявола относительно вот этих двух типов чтений. Я понимаю, что вы говорите, но все же огромная пропасть лежит между

Валерий Подорога: Здесь можно подумать над тем, что «не читать» — это и находиться в быстром времени. Просто другой способ чтения: чтения как «не читать».

Анна Наринская: Ну, это как говорить, что атеизм тоже религия…

Валерий Подорога: Нет. Не в этом дело. А то, что я знаю, что это читают, а я не читаю. Но я знаю, что я не читаю.

Анна Наринская: Вот сейчас, согласно статистике, самые читающие люди, просто покупающие, потребляющие книги, назовем это так, — это женщины в возрасте сорок минус, сорок плюс. Я имею в виду быстрое чтение, ужасное чтение… Скажем, успех бестселлера «Пятьдесят оттенков серого». Невероятный успех, который базируется на том, что эти женщины невероятно активные читательницы вообще. Они читают всё. В основном, конечно, какую-то кошмарную писанину. Однако, Пушкин, например, говорил, что не любит, когда кто-то высокомерно говорит о

Борис Куприянов: Что касается «Пятьдесят оттенков серого», то этот роман не стал в России бестселлером совсем. Совсем не стал. Они не выполнили даже тот план, на который хотели выйти.

Анна Наринская: Это специфика русского отношения к эротике.

Борис Куприянов: Может быть. Но дело вовсе не в этом. Валерий Александрович говорит, что чтение Донцовой не является чтением вовсе. Что чтение Донцовой, это то же самое, что смотрение ток-шоу по телевизору.

Валерий Подорога: Это культура потребления, куда включено и чтение, и просмотр фильмов.

Анна Наринская: А где эта граница? То есть Донцова это еще не чтение, а Уэльбек это уже чтение. Или вообще все романы не чтение?

Валерий Подорога: Я эти примеры привожу, чтобы наш разговор был как-то организован в плане различий, чтобы мы могли их придерживаться и опровергать. Я-то рассматриваю это быстрое время как очень важное время такого социо-рефлекса. Общество как бы реагирует на то, что это новое информативное поле создает, отталкивая серьезное чтение, вообще его убирая, оставляя чтение для удовольствия, развлечения, для общего тонуса жизни. Могут быть целые классы читателей женских, может быть ограниченный круг мужского чтения. Если вы возьмете ещё журналы… Там вообще колоссальный отбор. Но все это вписывается в быстрое чтение.

Анна Наринская: Но вот я и спрашиваю про границу. Потому что вы же сами приводите в пример «Анну Каренину»… Вы же не можете великие романы записывать в «журналы» и «Донцовы»?

Валерий Подорога: Вот период становления русской молодой литературы… Это вы заметите там сразу же. Там был такой литературоцентристский опыт, имперский. У нас же кафедры по социологии и кафедры других гуманитарных наук возникают к концу ХIХ века. И долгое время литература играет роль и социологии и географии, то есть она описывает все знание целостно, гештальтно подаёт обществу, и общество как бы вычитывает себя через этот образ. Он мифологизируется. И до сих пор общество находится в иллюзии литературоцентристского сознания. Оно же умирающее… Это какие-то элементы, связанные с властью… Не просто же решили, что вот Пушкин — это все. Это очень долгие процессы, которые продолжают идти на этой инерции литературного, описывающего, рассказывающего сознания. Другое дело — какой субъект здесь появляется, какой носитель этой языковой преференции, этой компетенции, даже можно сказать? Сейчас это журналист, блогер. Вот они захватили реальную власть отношения к реальности. Они контролируют реальность. Других доступов просто нет.

Борис Куприянов: Я неожиданно хочу встать на защиту. Мне кажется, такая очень важная вещь, что то, о чём мы сейчас говорим, что в чтении, быстром и медленном… Я просто, кажется, нашел противоречие, о котором хотел вас спросить. В нем присутствует некоторый нарратив. В новостях и в новостном потоке нарратива не присутствует. Там присутствуют только события.

Валерий Подорога: Ошибаетесь, потому что нарратив там связан идеологически, и блоки информации, которые вам определенным образом передают, создают этот искомый нарратив. Не за счет одной новостной программы, а за счет серии программ, которые выдерживаются в определенном духе. Это и есть нарратив. «Мы рассказываем об этом вот только так. И история будет вот такая. И разворачиваться она будет только так». И информация, которая поступает, она вся препарируется в таком виде.

Анна Наринская: Так в этом же как раз и разница. Потому что журналисты, блогеры, телевидение в основном… И даже не важно в какой стране. Они действительно создают эту картину от А до Я, полностью. Любая книжка, включая «Пятьдесят оттенков серого», оставляет за собой возможность включённости: ты не знаешь как выглядят эти герои, ты можешь себе это представить, она оставляет за тобой большой зазор…

Валерий Подорога: Вы сами-то эту Донцову, например, читаете?

Анна Наринская: Донцову нет, но те же «Пятьдесят оттенков серого» я не только читала, но даже рецензировала. И я, конечно, могу себе представить женщину, которая представляет, как все там происходит.

Валерий Подорога: А я могу представить женщину, которая читает то, что она знает. Берет и читает: Петя встал, вышел; Вася пришёл… Абсолютное узнавание похожее на стирание. Она хочет читать роман, который бы пересказывал ее привычную жизнь.

Борис Куприянов: Я хочу сказать слово в поддержку Донцовой. Я честно прочёл половину её книги: она описывает события, которые в обычной жизни не происходят.

Валерий Подорога: Вот Маринину я читал.

Анна Наринская: Маринина вообще очень важная писательница.

Валерий Подорога: Я тогда был в больнице, поэтому… Решил посмотреть детективы…

Анна Наринская: Я считаю она очень важна для нас как бытописатель. Она была хроникером 90-х, очень важной для нас эпохи.

Валерий Подорога: Она умеет писать?

Анна Наринская: Нет. Она не умеет писать, но это ещё лучше…

Валерий Подорога: Это как полицейские отчёты. Один раз можно прочитать, но…

Анна Наринская: Я с ней когда-то встречалась, брала у нее интервью. И я говорю: «Александра, вам не кажется, что все ваши герои говорят совершенно одинаково? У вас есть профессор, грузин, дворник — они все говорят совершенно одинаково». Она ответила: «А все люди так и говорят».

Борис Куприянов: Хочу закончить свою мысль. Вот такая литература она как раз даёт человеку возможность выйти за пределы того, что он знает. Например, как можно было бы найти на улице миллион долларов США или попасть в бандитскую разборку. То есть она ограждает человека и тоже, очень натянуто, можно сказать, доставляет реальность.

Анна Наринская: Мой пафос состоит в том, что есть разница между чтением даже Донцовой или тем более Марининой и потреблением программы Дмитрия Киселева. Или даже хорошей телепрограммы. Не важно. Это разная задействованность. Чтение предполагает куда большую задействованность каких-то органов.

Алексей Бородкин: Когда издательство пытается адаптировать тексты для больших скоростей: например, Ad Marginem издает серию Minima. В этой серии выходят Эйзенштейн, Брик и т.д. При этом эта книжка влезает в задний карман штанов, ее можно везде носить с собой… Это попытка адаптировать чтение к высоким скоростям?

Валерий Подорога: Не думаю, что это так. Это скорее часть издательской моды. Это модно. Я сам одну маленькую книжечку издал. Можно конечно представить себе, что эта часть вот такого процесса, который пытается затормозить время и через

Анна Наринская: Они издавали рассказы. Маленькие книжечки. В каждой книжечке — один рассказ. Мне кажется, что это просто маркетинговый ход.

Борис Куприянов: Это такая попытка под видом быстрого чтения продать медленное.

Валерий Подорога: Его нельзя продать. Это самое главное.

Борис Куприянов: Да. Это практика.

Валерий Подорога: Есть еще одна такая тема, которая связана с чтением. Это закат и разрушение модерна. В этой зоне возникают последние опыты глобальных произведений Джойса, Кафки и т.д. И там уже есть программа не-чтения. Там введена программа особого, абсолютного чтения, в котором автор выбирает читателя. А когда автор выбирает читателя — чтение заканчивается. И Кафка, и Джойс, и многие позднейшие авторы, включая наших ОБЭРИУтов, и последующая экспериментальная проза, которая находилась на этом модерновом пути… Вы же не должны забывать, что литература это то, что «вот это». То, что идет через классическую литературу, потом к модерну, потом дальше. Но это еще не Акунин, не Донцова. Это — не литература. Это часть опыта системы развлечений. Такой рынок развлечений, в котором участвую разные практики: и знахарство, и психоанализ, и чтение женских романов и т.д. Это самое большое разнообразие в этом конкурирующем рынке. А есть и просто литература, которая сама себя изживает, сама себя понимает, сама с собой разбирается. Это в стихотворениях, начиная с Пастернака и Мандельштама… Это все продолжается. И здесь все время вводятся эти заграждения по чтению, все время идет отбор читателя. Фактически мы выходим на авторов, которые читаю сами себя. У них герменевтически закрытая поэзия , потому что то, что должно быть передано, не может быть передано. Т.е. «вот этот человек не годен, что бы узнать об этом». Минимализм Целана, например. Абсолютный минимализм, который не предполагает читающего. Ты как бы туда заглядываешь, чтобы узнать, что происходит, но для тебя нет места. Эта логика, которая внутри существует, осознания выдающимися авторами того, что происходит. Они на это реагировали. Это происходит и в актуальном искусстве, живописи. Я имею в виду живописи конца ХIХ века. Имеется в виду, что то, что я говорил — это уже открытая дверь. Это общая интуиция мира, в котором мы находимся. Уже сыграны многие игры. И когда мы говорим о чтении… Ну, пойдите почитайте Кафку. Это же — разговор для дураков. Если ты хочешь это прочесть — не знаю, сможешь ли ты это сделать. Хотя это лежит на полке.

Анна Наринская: Но если ты вообще не можешь читать. Просто если тебе не под силу… Вот вы упоминали дислексию. Это же ужасно важный признак. По разнообразным статистикам, не нашим, а западным, которые бесконечно ведутся: количество дислексиков и дисграфиков (это те, которые не могут писать) оно увеличивается с каждым годом невероятно. И когда всякие пошлые люди говорят невероятно гордо про поколение визуалов… Что у нас вот сейчас такое поколение визуалов и всем нужно показывать видеоклипы, то это в

Валерий Подорога: Это бесспорно связано.

Анна Наринская: Да. И человек, который может прочесть Донцову, и человек, который может прочесть Кафку — они разные. И в очень разном количественном отношении находятся. Но при этом, человек, который хотя бы может Донцову прочесть, он может быть когда-нибудь Кафку в руки возьмет. Здесь

Борис Куприянов: Просвещенческая надежда…

Анна Наринская: Да. У меня есть просвещенческая надежда.

Борис Куприянов: А можно я ещё реплику одну скажу? Валерий Александрович, а можно ли мне брать на щит и ходить с плакатом по улице, доказывая, что быстрое чтение реакционно, а медленное чтение является протестом?

Валерий Подорога: Да.

Борис Куприянов: Спасибо.

21 февраля 2015 г.