Реза Негарестани. Мёртвая невеста

The living and the dead at his command,

Were coupled, face to face, and hand to hand,

Till, chok’d with stench, in loath’d embraces tied,

The ling’ring wretches pin’d away and died*

* Virgil, The Aeneid, VIII 483-88.

Прелюдия к путрификации (гниению)

В восьмой книге Энеиды Виргилий описывает изощрённые формы наказания, которые использовал Мезенций, царь этруссков. Речь идёт о связывании мертвеца и живого, ― лицом к лицу. Но не Виргилий первый упомянул это наказание: Цицерон приводит аналогию Аристотеля, сравнивающую двойную композицию тела и души с пыткой этрусских пиратов. Возрожденная в период правления римского императора Марка Макрина, эта жестокость снискала дурную славу, память о ней пережила древность и средневековье. В шестнадцатом веке ужас этой пытки выражается в популярной эмблеме Nupta Contagioso, на которой изображена женщина, привязанная, по приказу короля, к страдающему от сифилиса человеку. Широко распространённая по всей Европе, эмблема продолжает появляться в разных контекстах в эпоху Возрождения и даже в девятнадцатом веке. Nupta Contagioso или Nupta Cadavera буквально значат брак с больными или мёртвыми: насильственная сопряжение с трупом, завершаемое вступлением в брачные отношения с “мёртвой невестой”.

Преследуемые философскими инсинуациями, которые будило это наказание, а также его тонкой образностью, перед которой человеческое воображение оказывалось бессильным, над этрусской пыткой размышляли и Августин, и Аристотель. Оба восприняли её как нечто большее, чем философскую аллегорию, увидев здесь метафизическую модель, раскрывающую и проясняющую фундаментальное условие (я) бытия тела, души и интеллекта.

Жак Бруншвиг описывает (Aristote et les pirates tyrrhéniens, 1963) причудливые детали наказания этруссков. Живого мужчину или женщину привязывали к гниющему трупу с навязчивой точностью, ― лицом к лицу, рот ко рту, конечность к конечности. Каждая часть тела плотно пригонялась к её зеркальному соответствию. Прикованного к своей разлагающейся копии человека оставляли гнить. Чтобы убедиться, что связи между живым и мертвым полностью установлены, этрусские пираты продолжали кормить жертву. Только после того, как разница поверхностей между трупом и живым начинала исчезать через содействие червей, объединяющих тела в дифференциальной преемственности (дифференциальном континууме), этрусски прекращали кормление живого. Когда оба ― живой и мертвый ― чернели, этруски освобождали тела, теперь связанные на

В утраченном фрагменте Аристотель ссылается на пытку этрусских пиратов. В этом тексте он проводит аналогию между душой, привязанной к телу и жизнью, прикованной к трупу (nekrous)*:

Аристотель говорит, что мы наказаны так же, как те, кто однажды, когда-то давно попали в руки этрусских грабителей и были замучены с искусно продуманной жестокостью; их живые тела [corpora viva], были связаны с мёртвыми так точно, как это только возможно, одно против другого: так что наши души, привязанные к нашим телам ―как эти живые, прикованные к мёртвым .

* Цицерон цитирует Аристотеля в диалоге «Гортензий». См. также Святой Августин против Юлиана (Writings of Saint Augustine, V. 16), (Washington, DC: The Catholic University of America, 1957). Августин использует ту же цитату из Цицерона.

Этот фрагмент представляет собой уникальный ресурс для обнаружения скрытых связей между “Метафизикой” и работой Аристотеля “О душе”. Кроме того, он является ключевым для понимания разрыва в отношениях аристотелевской и платоновской философий, а также прочных уз между первой и схоластикой. Даже более амбициозно: этот фрагмент тонко указывает на тот момент в истории мысли, когда и философия Идей, и наука о сущем как таковом были инспирированы путрификацией (гниением) и действовали в соответствии с химией распада. На тот момент, когда сущему надлежало пройти стадию некроза, чтобы оставаться в бытии, а Идее ― быть фундированной в интенсивном и экстенсивном распаде, чтобы оставаться в своей сущности и синтезироваться с другими Идеями. Иными словами, этот момент маркирует необходимость (даже для Идеи онтологии как таковой): чтобы оставаться активной интенсивно и экстенсивно, внутренне и внешне, Идея должна быть сначала полностью некротизирована, почернеть на всех уровнях.

Следующее рассуждение ― неорганизованное предприятие, совершаемое, скорее, в духе грабителей и некрофилов, чем археологов и учёных историков, чтобы эксгумировать (извлечь на свет) поворот мысли, присущий фрагменту, ассоциируемому с Аристотелем, и вникнуть в тот момент, когда прежде всех соглашений и установлений должен быть заключён пакт с путрификацией; момент нуклеации с нигредо (nigredo), как мы его должны назвать.

Некрофилический разум

Фрагмент Аристотеля о этрусской пытке содержит в себе глубокую пессимистичную иронию; тут не просто аллегория обручённого с трупом живого тела, но в точности ― душа как жизнь, прикованная к трупу (под которым в буквальном смысле понимается тело). По Аристотелю, душа как сущность бытия нуждается в теле для исполнения своих специальных задач, и ответственность, которой она располагает ― быть действием интеллекта в теле. Это некротическое тюремное заключение, одновременно, ― и цена, и способ использования тела как инструмента руководства бытием и, в конечном счёте, его объединения. В распоряжении души, таким образом, две активности: внутренняя и внешняя. Внешнее усилие души мобилизует тело сообразно активному бессмертному интеллекту (nous); другими словами, экстенсивная деятельность души состоит в оживлении тела в согласии с ratio, разумом, происходящим от интеллекта (nous). Внутреннее усилие ― унифицирующая (объединяющая) деятельность души в соответствии с интеллектом как высшим родом сущего как такового. Интенсивная функция заключается в акте приведения универсума в согласие с интеллектом и в соответствии с ratio; по этой причине интенсивная деятельность души совпадает с её длительностью в отношении к интеллекту, составляющему сокровенное души. Интенсивная и экстенсивная, внутренняя и внешняя функции души должны быть взаимосогласованы, чтобы гарантировать интеллигибельность мира и в этой его умопостигаемости обеспечить движение в направлении интеллекта, соизмеримого с разумом.

Если интеллигибельность мира подразумевает копуляцию (спаривание, сопряжение) “лицом к лицу” души и

Как в этрусской пытке, так и в аристотелевском фрагменте жизнь души прикована к мёртвой невесте “лицом к лицу”. Здесь, со всей очевидностью, проигрывается греко-римский мотив зеркала; каждый видит себя как другого, совершенное совпадение с двойником. Однако, великая цепь философов от Аристотеля до Августина и далее говорила нам только об одной стороне зеркала, не принимая во внимание, что их две. Они сообщают нам, что душа видит себя как мёртвую часть, будучи привязанной к телу. Но это, безусловно, является попыткой редуцировать мотив зеркала: ведь не только живой смотрит на

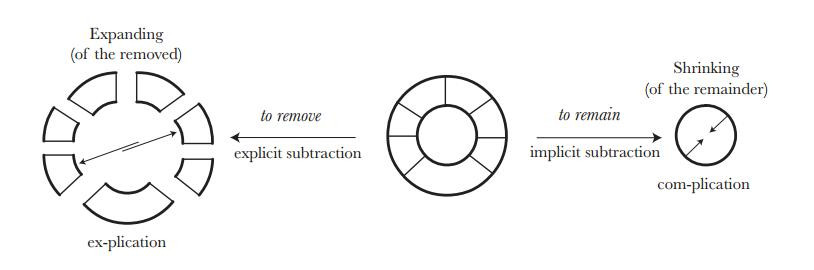

Сращивание души и тела как приковывание живого к мертвецу схвачено Аристотелем в метафизической модели, которая лучше трактуется арифметически или, как минимум, геометрически, как это предпочли схоластические философы. При анимации и мобилизации материи душа нуждается в теле как инструменте, при содействии которого универсум сущего приводится к интеллекту, благодаря чему возникает ноуменальная вселенная. Для того, чтобы как использовать тело, так и быть использованной телом под управлением интеллекта, душа, прежде всего, должна сохраниться в себе. И, напротив, чтобы сохраниться в себе, ей необходимо оживить тело, привести к синтезу и объединению все органы. Другими словами, в управлении сущим и приведении его к статусу сущего как такового (высшему роду бытия) душа должна и сохраниться в себе, и осуществить выход за свои пределы, превзойти себя. По Аристотелю, эта метафизическая модель, модель интеллигибельной онтологии, арифметически дистиллируется как аферезис, aphaeresis (apo+airein, абстракция) ― изъятие или вычитание (субстракция).* Как математическая процедура, aphaeresis конституируется двумя функциональными векторами, диаметрально противоположными друг другу (позитивно и негативно направленными в отношении друг друга), но синергетически непрерывными и взаимоусиливающими. Аферезис как изъятие или субстракция ― это одновременное удаление (того, что изымается) и консервация (того, что остаётся в процессе изъятия); удалённое и остаток. Душа, копулированная с телом, смешана с нечистотой, поскольку тело унижает её сущность, и, в то же время, она приближается к сущему как таковому, сохраняясь в себе (возрастая в своей чистоте). Только вычитание, по Аристотелю, делает возможным такую двойную мобилизацию. Оно, соответственно, отображает вектора полной актуализации и осуществления разума. Aphaeresis представляет собой процедуру, согласно которой душа может быть схвачена в смысле её принадлежностей, атрибутов (или тел) и, одновременно, в её движении по направлению к nous, который сбрасывает эти принадлежности ― в этом состоит арифметическая формализация метафизической жестокости этрусков**.

* (apo, греч. отделение + airein, греч. схватывать, брать); аферезис (греч. ἀφαίρεσις отнятие, лишение), синоним ― изъятие, удаление.

** Aphaeresis как вычитающая, субстрактивная корреляция между душой и телом подразумевает способность души распоряжаться телом как инструментом и, в то же время, способность сохранения предельной корреляции с интеллектом. Арифметически, количество отрицаемого или вычитаемого маркирует угасающую корреляцию величины с её принадлежностями (корреляцию души со смертным телом). Количество, остающееся после субстракции репрезентирует корреляцию между остатком и тем, что продолжает сохраняться вне зависимости от вычитающего фактора. Это может быть выражено в качестве неугасающей (вечной) корреляции между душой и интеллектом.

Как метафизическая модель интеллигибельной онтологии, аристотелевская процедура аферезиса со всей очевидностью проявляется в мысли средних веков ― особенно в период, известный как высокая схоластика (1250–1350) ― будучи включённой в метафизические системы, алхимические модели и теологические символы веры. Однако, прежде чем повлиять на схоластику, аристотелевская модель неявным образом оказывает своё влияние на неоплатонизм, особенно на мысль апофатических или негативных богословов, согласно которым божественная непостижимость должна быть продемонстрирована посредством аферезисной абстракции. Так Плотин утверждает, что реальность Единого (hen) не может быть прояснена через эпистемологические регистры или атрибуты, которые Единое разделяет с людьми. Следовательно, Божественное должно быть очищено от всех атрибутов через аферезис ― процедуру, производящую вычитание всего того, что чуждо и существует только внешне, при этом негативно способствуя всему, что сохраняется, прогрессивно уменьшаясь в себе (становясь возвышенным). Здесь концептуальная абстракция аферезиса явно апеллирует к аристотелевской субстрактивной модели, обнаруживаемой во фрагменте об этрусской пытке: сопряжение души и тела через атрибуты (конкретные вещи) ― необходимо, чтобы сбросить принадлежности и прийти к статусу сущего как такового. Это так, если учесть, что сущее как таковое является тем высшим родом сущего, что продолжает существовать (удерживается) и сохраняется при всех условиях и средах, созданных каким угодно любым сущим. Другими словами, сущее как таковое ― это то, что продолжает сохраняться после того, как все атрибуты сброшены, удалены и изъяты. Это то, что делает aphaeresis фундаментальной процедурой выявления и манифестации Единого, использованной большей частью неоплатоников, Плотином и Проклом в том числе.

Формулировки aphaeresis Аристотеля и Прокла базируются на одной предпосылке, которая может быть резюмирована в терминах консервации после вычитания, conservation after subtraction: несмотря на то, что сущее приковано к разлагающемуся мертвецу, душа способна к консервации части себя и к интеллигибельному представлению тела. В этом же духе, не имеет значения, что изъято (вычтено) из Божественного, оно будет продолжать сохраняться как Единое, которое уже здесь. Соответственно, если величина Y вычтена из величины X, результатом может быть либо ноль, либо x (где x ― сохранившееся в X, остаток). Как Аристотель в отношении души, являющейся vis-à-vis интеллекта (как часть души, сохраняющаяся при любых условиях), так и Плотин в отношении Единого принимают саму возможность консервацию остатка как саму собой разумеющуюся. Мир не может быть интеллигибельным и направляться к интеллекту без предварительно принятого условия, что субстракция или телесное умерщвление души не ведут, в конечном счёте, к тотальному уничтожению души. Аристотелевская система метафизики, таким образом, построена на фундаментальном допущении, касающемся того, что при любом вычитании существует возможность консервации в форме остатка; и для любого остатка ― возможность постоянства в сохранении, т.е. сопротивления дальнейшему вычитанию через сохранение в себе.

Копулирование души и тела, действительно, может вести к мгновенному умерщвлению души, исключая дарование ею разумности всему универсуму. Но так как душа сохраняется в себе, интеллигибельность вселенной делается достижимой. По этой причине, возможность умопостигаемого мира укоренена в потенции обладания сохранённой частью или остатком ― это непрерывный ресурс души, прикованной к своей разлагающейся копии. Постоянство души в консервации своей сущности, как и возможность детерминации Единого через сохранение, безусловно, предотвращают опасность тотального некроза; но только ценой интимной близости или проблематического сплетения с мёртвым. Мы увидим дальше, как настойчивость в сохранении так или консервация толкает душу к гнилостным глубинам нигредо, стадиям большего разложения и как разум извлекает на свет (эксгумирует) ещё большую проблематичность интимной близости с некротическим (nekrous).

Ужас в негативе

Субстракция представляет собой экономическую мобилизацию идеального по двум направлениям: (1) сбрасывания атрибутов или расширения посредством расходуемых атрибутов (2) сохранения или интенсивного сопротивления потребляемости атрибутов. Субстрактивная процедура разветвляется на два противоположно направленных, но синергетических вектора ― экстенсивный и интенсивный. Внешний (направленный наружу), экстенсивный вектор обеспечивает вычитание атрибутов и выход души за свои пределы при посредничестве тела. Другой вектор ― вектор сохранения так и в качестве такового. Как внутренний, (обращенный внутрь) вектор, сохранение ― т.е. постоянство остатка ― характеризует интенсивный вектор вычитания, в соответствии с которым то, что продолжает сохраняться, ведёт к утверждению сущего как такового или Идеального. Это постоянство души, сохраняющееся после катабатического контакта с телом (спускания в ад), открывает возможность её приведения в согласие с интеллектом. И, аналогично, только то, что непрерывно сохраняется, будучи абстрагированным от всех конкретных вещей, составляет Единое и Идею сущего как такового; сущее как таковое ― “сущее в сохранении так и в качестве такового”. Душе, в этом смысле, недостаточно сохраниться после её некромантического контакта с телом, ― как минимум, часть её должна продолжать сохраняться. Иными словами, хоть аристотелевская модель консервации и построена, в первую очередь, на определимости имеющегося остатка, но её главный аспект затрагивает (проблематизирует) способность сохраняющегося длиться, продолжаться, ― т.е. непрерывность остатка.

Итак, наличие остатка после вычитания недостаточно для экспозиции (прояснения) Идеи о сущем как таковом. Оставшееся должно продолжать сохраняться ― в этом инсинуация метафизической модели сохранения (консервации). Остаток, как экспонируемая и определимая величина, ― должен стать элементом неопределимого вектора непрерывного сохранения. Остаток сам по себе, как определимая величина, экспонируется посредством изъятого (вычтенного), но чтобы сохраниться он должен совпадать с континуумом (непрерывностью) вычитания ― всё расширяющимся изъятием. Короче, чем интенсивнее сохраняющееся сопротивляется, тем сильнее подвергается вычитанию и тем меньше становится остаток. Сопротивление значит сокращение, поскольку акт сохранения сосуществует с прогрессирующим вычитанием. Сохраняться ― значит сопротивляться субстракции (следовательно, мобилизация вектора удаления атрибутов) и, одновременно, континуум (непрерывность) остатка в его сокращении. R как остаток указывает на нечто, что всегда уже здесь, но сопротивление или непрерывность в сохранении подразумевает утверждение того, что всегда уже здесь и может быть выражено только через манифестацию rs < R. Система космогенезиса, Идеалы и бесконечности которой предварительно фундируют все её созидающие процессы ― как всегда уже здесь присутствующее ― имеет специфическую судьбу, относящуюся к жанру ужасов: ужасные истории (Horror stories) генетически связаны с распадом, даже если они затрагивают другие темы и сюжеты.

Чтобы продвинуться в прояснении того, почему континуум сохранения или сохранение в себе возможно только через сокращение ― всё прогрессирующее изъятие и стремление к сжатию ― процедура аферезиса (aphaeresis) может быть математически (довольно схематично) представлена следующим образом. Изобразим две геометрические величины A и B, выражение A > B ― это Идеальное основание процедуры, гарантирующее её непрерывность (итеративное вычитание). Процедура начинается изъятием наибольшего кратного меньшей величины B (далее mB) из наибольшего кратного большей величины A: A — mB = R. Результат операции ― остаток R, который меньше, чем меньшая величина B (R < B). Поскольку R меньше, чем меньшая величина B, процедура непрерывно продолжается вычитанием большего кратного остатка R (далее nR) из меньшей величины B: B — nR = r’. Результат операции ― вновь остаток, но он меньше, чем предшествующий остаток (r’< R). Процедура вычитания (aphairesis) будет продолжаться таким способом, чтобы указать на то, что в сохранении всегда уже здесь. По этой причине, сопротивление в сохранении ― как непрерывность результата операции изъятия ― может инвестировать себя только в сокращение и в онтологический распад (ontological decay). Непрерывность сохранения и, таким образом, манифестация Единого (как того, что всегда уже здесь) и сущего как такового (сущего в сохранении так и в качестве такового) достигается и проводится через сокращение и распад: R> r’ > r” >…

Упорство души ― как акта интеллекта в теле ― состоит в сохранении своих внутренних частей, наделяющего универсум жизнью как интеллигибельным принципом. Тем не менее, это упорство в выживании или сохранении вводит распад и нигредо (nigredo) как в интеллигибельность, так и витальность. Сопротивление остатка в сохранении становится согласием с де факто правящим гниением и проблематической открытостью к смерти. Для тела, вскармливаемого душой, обязательное представление души к распаду (диминуции или уменьшению) фактически является мимезисом души. Имитируя мёртвое, душа покоится в интимной близости с мертвецом, пока не будет утилизирована (преображена) при посредничестве разума интеллектом. Но манифестация интеллекта становится слишком контингентной

Ибо, как часто говорят этруски, пытать пленников сцеплением мёртвых тел [nekrous] лицом к лицу с живыми, ― часть к части, ― так, что душа, кажется, распространяется повсюду и липнет ко всем воспринимающим частям**

*В средневековой литературе и изобразительном искусстве интенсивный и экстенсивный векторы распада изображались как тело, которое сморщивается и из которого возникает космический диапазон других существ. В то время как сморщивание тела, идущее внутрь визуально повествует о интенсивном векторе распада; черви, различные корпускулы и другие безымянные существа, порождаемые сокращающимся телом, указывают на экстенсивный вектор распада. Как адепт алхимической традиции, Джордано Бруно, трактует интенсивный распад тела как caput mortuum (голова мертвеца) или остаток субстанции после того, как её атрибуты извлечены путём перегонки; в то время как экстенсивный вектор распада изображается Лейбницем в виде червей, содержащих меньших червей, и так до бесконечности (ad infinitum).

** Iamblichus, Protrepticus 8, (Leipzig, 1893), 47. 21-48

Совпадая с вектором интенсивного распада или сокращения, акт сохранения ликвидирует разрыв между прогрессирующим вычитанием и интериоризацией “ничто” (no-thing) или не-остатка. Если душа в некротическом контакте с телом должна сохранить свои внутренние части (соответствующие высшему роду сущего как такового), то она должна также сохраниться и как превозмогание себя (продлеваясь за свои пределы). Как было аргументировано, сохранение невозможно иначе, нежели чем через сокращение ― как интенсивную диминуцию сохраняющегося. Что, в таком случае, выступает гарантом сохраняющегося как такового или, точнее, что гарантирует сокращение сохраняющегося? Принимая во внимание, что сохранение в себе является сохранением меньшим, интенсивная диминуция усилена экстенсивным изъятием. Ответ заключается в том, что только посредством интериоризации “ничто” как

Короче, если гарант сохраняющегося коррелирует с актом сохранения, он будет индексироваться вектором истощения и, таким образом, не оказывать никакого влияния. Любой подрыв фактора влияния индуцирует разрыв в сопротивлении диминуции (сокращению) как фактической непрерывности сохраняющегося. Более того, гарантирующий фактор не следует искать в экстенсивном векторе вычитания (которым производится изъятие атрибутов), поскольку вычтенная величина не может повлиять на судьбу величины сохраняющейся. Гарантирующая инстанция не только уклоняется от любой корреляции с тем, что сохраняется, но также инспирирует акт сохранения ― в интенсивных терминах, диминуцию. “Внешняя” Идее онтологии (сохранения), гарантирующая инстанция сохраняющегося как такового представляет собой “ничто”, невозможность корреляции ни с тем, что вычитается, ни с тем, что сохраняется. Невозможность корреляции и атрибуции ведёт к одновременной диахроннности и эстериорности. Гарантирующая инстанция сохраняющегося ― no-thing ― должна быть диахронной и внешней к сохранению, в противном случае, сохраняющееся не сможет удерживать свою непрерывность, онтологически конституируемую сокращением. Аппроксимируя “ничто” (no-thing) как радикальную экстериорность, сохраняющееся может продолжать сохраняться, т.е. сохраняться в себе. Сохраняющееся в себе является средой (медиумом) сущего как такого и, следовательно, той средой, благодаря которой делается возможным объединение души с интеллектом и манифестация Единого. Сохраняющееся аппроксимирует “ничто”, чтобы поддерживать интенсивную диминуцию, необходимую для сохранения в себе (или сохранения меньшим). Интенсивная диминуция является синхронной в себе только в силу (virtue) дизъюнкции с диахронным “внешним”, онтологически фундирующим непрерывность сохранения в сохраняющемся меньшим.

Чтобы сохраниться при любых условиях, “ничто” должно быть постулировано в его гегемонии и радикальной экстериорности. Причиной гегемонии “ничто” как ни с чем не коррелирующего “внешнего” является необходимость удовлетворения онтологической предпосылки о статусе остатка, как сохраняющегося всегда. Диминуция или интенсивный распад является решением проблемы сохранения и, одновременно, предельной онтологической конституцией сохраняющегося в себе. Однако, это решение просто не может работать, иными словами, не может коррелировать со своей проблемой, так как “ничто” как радикально ”внешнее” полагается необходимым. Для процедур абстрагирования и сокращения, должно предварительно быть принято некоррелируемое ни с чем господство “ничто”.

То, что сохраняется, всегда свидетельствует о своей связи с интериоризированным “ничто”, господствующей инстанцией. Это отношение между решением и проблемой, обеспеченное преференцией “ничто”, может быть прояснено в аристотелевских терминах: прикованная к телу, душа не приведёт универсум в согласие с интеллектом (проблемой), пока не будет пребывать в соответствии со своей внутренней частью, сохраняя внутренние глубины своей сущности (решение). Здесь решение, относящееся к сохранению, не может коррелировать с проблемой без принятия гегемонии “ничто”или, в терминах души, пустоты. Душа должна согласиться с гегемонией “ничто”, чтобы решить проблему, поставленную интеллектом.

Короче говоря, интенсивная диминуция является решением проблемы сохранения, но это решение требует полной меры признания господства “ничто”. При этом “ничто”, как радикально “внешнее”, интериоризируется, чтобы обеспечить остаток онтологически конституирующей необходимостью сохранения как такового ― но только в качестве проблематической связи с “ничто”, которое, как невозможность атрибуции, не может быть раскодировано через корреляцию. Если “ничто” как невозможность атрибуции (non-belonging) некоррелируемо, то оно усваивается душой или жизнью становясь манифестом проблематического. Чтобы выжить или просветиться жизнью, душа должна либо покоиться с мертвецом, либо же признать пустоту как свой внутренний руководящий принцип. Что может быть сквернее для витализма, чем одушевление через некрофилический альянс и, одновременно, протекция пустоты? Распад создаёт шлюз между последним (проблематическим усвоением “ничто”) и первым (вычитающей связью с телом). Возникающее из смерти, мирно покоится среди мёртвых, в качестве живого.

Интериоризация “ничто” через механизм онтологического сокращения сохраняющегося в себе развёртывает вектор вычитания, неявно присутствующий в процедуре сохранения. Этот внутренний вектор соответствует сопротивлению остатка или, точнее, совпадает с сохранением остатка в его сопротивлении явному вектору субстракции, ― овнешения атрибутов. Медиум сопротивления и его конституция являются имплицитной машиной смерти. Именно в этом смысле, сопротивление того, что сохраняется ― глубинная часть души, интеллект или Единое ― окончательно неопределимы. Поскольку интеллект, как высший род бытия, отчуждён от определимости, разум, в своей миссии искупления мироздания от имени интеллекта, восстанавливает, вместо этого, мир, в котором смерть проблематически принята в качестве условия жизни.

Что касается метафизики Плотина, ужас абстракции (aphairesis) сродни ужасу, неявно присутствующему в самой Идее онтологии (сохраняющегося как такового): предельльность Единого подорвана другой кульминацией, которая решительно предшествует ему, при этом хронически не завершаясь. Поиски Идеального обращаются таинственными (sub rosa) поисками проблематического, действующего от имени “ничто”, сопровождаемыми повсюду химией возгонки, дифференциальной динамикой распада и гниения. Как мы увидим, гарантирующей инстанцией любой Идеи сопротивления, вне зависимости от его идеального содержания (или телоса), является “ничто”. Сохраняющееся должно быть решением, указывающим на медиум, который проясняет Идеального, но такое решение оказывается чревато проблемами, вызванными нелегальным союзом с “ничто”. Сопротивление любым вычитающим условиям ― определённо подходящее решение для манифестации Единого и экспозиции сущего как такового, но это решение уже инфицировано проблематикой радикально “внешнего”. Наше выживание (survival) или непрерывность в сохранении ― виталистическое решение, но оно страдает отсутствием подлинности, поскольку транслирует чуждый набор вопросов, с которыми никак не коррелирует. Выживание, в этом смысле, становится мобилизацией проблем, чья природа наносит кардинальный ущерб самому решению.

В отличии от овнешения атрибутов, экстериорность “ничто” в его гегемонии интернализирована, чтобы остаток мог сохраниться и продолжить существование. Сохраняющееся ― это траектория, непрерывность которой описывается вычитанием вещей (belongings) и атрибутов и гарантирована только его (сохраняющегося) диминуцией и распадом. Чтобы предотвратить реализм мёртвых, следующий из сцепления со смертным телом, душа маскирует гниение под стремлением к жизни (survival); т.е. реформулирует проблему распада в соответствии с новыми коррелятами ― её собственными Идеалами и причинами. Однако, в этом отвлечении себя от мёртвых, душа подвергается действию проблематического (открыта ему), острие которого не располагается ни в живом, ни в мёртвом. Катабасис (katabasis) или спуск души не является достаточным, поскольку выражает только стяжательскую, меркантильную обращённость души к телу как инструменту, экономическое отношение, основанное на взаимной доступности. И, тем не менее, именно этот консервативный аффорданс композиции душа-тело приводит к тому, что душа взламывается изнутри “ничто”. Первый спуск души ― лишь поворот, открывающий душу предельному, окончательному спуску, на котором душа непосредственно ― хоть и проблематически ― скована “ничто”, жива, чтобы разлагаться в себе и для себя. Именно здесь аристотелевская аналогия отношений душа-тело со страданием, причиняемым этрусской пыткой, оказывается, если и не неверным, то проблематическим; поскольку прямой акцент на некротизации души посредством тела служит только отвлечению внимания от второго некроза, более тёмного, чем первый.

Душа некротизирована в своей миссии управления универсумом и оживления материи в согласии с интеллектом. В полном соответствии с этим виталистическим намерением, душа вступает в интимную близость с “ничто”: она захвачена “ничто” сзади (a tergo). Второй некроз души ― сокрытый под явной жестокостью первого ― это нерасторжимый и преднамеренный союз (обязательство, bond), заключённый с “ничто”, чтобы сохраниться, связь, полностью фундированная в разуме. Только во втором некрозе, выступающем кульминацией этрусской пытки, обнаруживается её собственный нарратив. Сращивание живых с мёртвыми ― пределен с аристотелевской точки зрения, но представляет незначительный интерес, когда мы знаем, что сама жизнь, душа является гниением в себе. Реальной вершиной (предельностью) этрусской пытки, по этой причине, становится кормление живого, прикованного к мертвецу. Только второй некроз достигает кульминации этрусской пытки: будучи связанной с “ничто”, душа, в качестве остатка, продолжает жить, поскольку её непрерывное сокращение поддерживается гегемонией “ничто”.

Соединённый с “ничто” в его конституирующем господстве остаток мобилизован в акте сохранения в формах сжатия (диминуции) и распада. Два некроза души, в этом смысле, могут быть определены по отношению их эстенсивному и интенсивному развёртыванию (-plication) в метафизической жестокости темнеющего спуска (katabasis) как эксплицитный и имплицитный некрозы души. Первый ― эксплицитный некроз души ― связывание с телом как cadavera для того, чтобы душа превзошла свои пределы посредством вычитания или некротизации атрибутов (т.е. тела). Второй ― имплицитный некроз души ― вызван интернализацией “ничто” в его гегемонии, чтобы сбросить атрибуцию и сохраниться в себе. Два некроза души, в процессе которых универсум и интеллект неизменно свидетельствуют о самой возможности онтологии как великой цепи трупов, чьё расположение определяется их явным (эксплицитным) и неявным (имплицитным) нисхождением в некрофилию. Аристотель полностью раскрывает первый некроз, но лишь для того, чтобы в тени его явной драмы оставить второй.

Идея и черви

Субстрактивная корреляция между витализмом и материей, как мы аргументировали, исполняется средствами явного (эксплицитного) некроза или композицией душа-тело в терминах аристотелевской системы. Тем не менее, этот некроз оказывается связан с имплицитным, чья необходимость полностью поддержана и аффицирована разумом. Для ясности, прежде чем двигаться дальше, мы очертим природу этого второго некроза: субстрактивная корреляция между материей и витализмом интенсивно реализуется посредством медиума, конституирующего саму Идею онтологии ― “сохраняться так и в качестве такового”. При этом сохранение как сокращение ― диминуция или интенсивный распад ― требует гарантирующей инстанции, благодаря которой оно может быть увековечено или, как минимум, быть непрерывным. Так как гарантирующий фактор не может составлять содержание экстенсивного и интенсивного векторов вычитания, он может быть проблематически позиционирован как предел акта сохранения, удерживающего непрерывность при сокращении. Этот гарантирующий фактор является невозможностью атрибуции или дизъюнктивным “ничто”, которое, подразумеваясь, навязывает непрерывное абстрагирование (удаление атрибутов). Напомним, что абстрагирование регистрируется экстенсивно как вычитающая прогрессия овнешения (экстериоризации) атрибутов и интенсивно как сохранение или, более точно, сохранение меньшим (сокращение). В том же духе, процедура аферезиса (aphairesis) Плотина экспонирует Единое через сохранение как онтологический медиум, но делая это, она навязывает “ничто” или не-Единое. Именно в этом смысле, как для Аристотеля, так и Плотина медиумом выявления Идеального (непрерывно сохраняющегося при всех вычитающих условиях) является диминуция и интенсивный распад. Это не единственный поворот, свойственный проблеме прояснения Идеального. Второй, имплицитный некроз ведёт к значительно более запутанному повороту при определении предполагаемой корреляции между Идеальным (проблемой) и решением.

Мы показали, что как и интеллект, так и Единое как Идеальное ставят проблемы, соответствующие их онтологическому статусу (сущего как такового). Упрощая, можно сказать, что проблема, решаемая интеллектом, касается задания направления прогрессирующего приведения универсума в согласие с разумом. В этом же духе, проблемой, постулируемой Единым, является его манифестация, т.е. экспозиция Единого как того, что остаётся индифферентным или оказывает сопротивление вычитающей мобилизации атрибутов. Решение же состоит в изобретении онтологического медиума, который не только усиливает субстракцию, но и способствует сохранению в себе, присущему Идеальному. Иными словами, чтобы решить проблему экспозиции Идеального, решение должно быть верным статусу Идеального как того, что сохраняется при любой вычитающей величине. По этой причине, решение должно коррелировать как с вычитанием, так и с онтологическим медиумом Идеального. Коррелируя с вычитанием, онтологическая интенция решения должна точно соответствовать тому, что представляет Идеальное. В противном случае, решение отменяет саму проблему, лишая её своего основания.

Теперь, если онтологическая цель Идеального индифферентна вычитанию, то для прояснения Идеального, решение должно выражать непрерывность Идеального, сохраняющегося в себе, или, более точно, неподатливость Идеального в его отношении к вычитанию. Тогда сохранение в себе ― сохранение как таковое ― конституирует решение. Однако, как было показано, для манифестации Идеального сохранение как таковое должно соответствовать акту сокращения (сохранению меньшим), что невозможно без интервенции “ничто”. Таким образом, решение (сохранение как онтологический медиум) радикально предаёт Идеальное, поскольку, во-первых, допускает гегемонию “ничто”; во-вторых, интериоризирует дизъюнктивную радикальную экстериорность “ничто”, чтобы Идеальное осознало себя и установило свою подлинность (идентифицировало себя). В этом смысле, если Идеальное должно быть прояснено (проблема), решение должно, по-сути, выступать от имени “ничто”, поскольку только через сокращение или, ещё точнее, распад (решение), проблема и решение могут охватывать друг друга как Идею.

Как медиум, схватывающий Идею в её наиболее конкретной ― хоть и изменчивой ― форме, распад или сокращение приводит к гегемонии “ничто” на двух планах, ― экстериорности и интериорности, поскольку только через вторжение “ничто” может быть выражена подлинная Идея сохранения в её непрерывности, диминуции и бытии. Идея того, что сохраняется или остаётся при вычитании указывает на характерную двойственную природу этой интервенции. Вмешательство или навязывание “ничто” в его господствующем положении обеспечивает акт сохранения и постоянства, но, в то же время, этот виталистический триумф имеет место при необходимости сокращения или аппроксимации “ничто”. Введение “ничто” сообщает характерную двойственную природу самой Идее онтологии: сохранение является одновременно виталистическим постоянством и интенсивным распадом, находясь в проблематической интимной близости с “ничто”. Распад передаёт эту двойственность тонким способом, когда сохранение как таковое становится сокращением; Идея онтологии как таковая совпадает со вторым некрозом.

Корреляция с этим двойственным решением предаёт не только проблему, но и подрывает само Идеальное. Вместо того, чтобы защитить Идеальное как основание, корреляция между решением (сохранением) и проблемой (прояснением Идеального) через связь с “ничто” проделывает в Идеальном дыры (перфорирует, буравит) и срывает его с места (лишает почвы). Если корреляция между решением и проблемой построена на двойном предательстве и двуличии решения, тогда такое “скручивание” (искажение) корреляции, скорее, находится вне её собственной цели, чем исполняет её ― учитывая, что этой целью является манифестация Идеального или актуализация Идеи через сохранение. Идея самой корреляции между решением и проблемой не требует завершения (исполнения); таким образом, “ничто” навязывает себя. Более того, корреляция как таковая является фундаментальным требованием необходимости введения “ничто” как экспозиции проблематического. Под проблематическим мы имеем в виду подчинение гегемонии “ничто” при актуализации Идеи или короткое замыкание онтологического намерения при интервенции “ничто” в обеспечении самой возможности онтологии. Преследуя онтологическую цель Идеального, корреляция между решением и проблемой нагружает схему введением намерения (цели) “ничто” как имплицитную конституирующую необходимость и радикально внешнее Идеальному и его целям. Корреляция, в этом смысле, равна самой Идее скручивания (flectere), для которой изгиб (проводящий намерение коррелятивности) ― это отклонение (привлечение того, что является радикально внешним к этой цели). В скручивании во

Осуществляясь в сохранении так и в качестве такового как релевантной онтологической среде, Единое подчиняется намерению того, что пробуравливает (перфорирует) его. Поскольку Идея корреляции приведена к исполнению, Единое преломляется по направлению к проблематическому и адаптируется Идеей скручивания. Как то, что требует интервенции “ничто”, корреляция между решением и проблемой выражает судьбу бытия чего-то совершенно проблематического. В то же время, она очерчивает судьбы Идеального; проблема и решение неопределимы в себе фактом радикальной экстериорности “ничто” как решающего фактора, к которому они не имеют никакого доступа и на который они не имеют никакого влияния. Учитывая, что судьбой Идеального является “выжить любой ценой”, судьба проблемы ― манифестация (экспозиция) Идеального и судьба решения ― локализация (chorizein) онтологической среды, которая объемлет проблему, Идеальное и решение. В этом смысле, корреляция-как-скручивание выступает также скручиванием-как-судьба (wyrd). Если Идеальное предвосхищает корреляцию между решением и проблемой, то скручивание как корреляция может также работать под прикрытием Идеального. В соответствии с эксплицитным и имплицитным некрозами души и этрусской метафизической жестокостью, корреляция как свёртывание работает посредством двух действующих согласованно волн искривления (искажения). Явное (эксплицитное) скручивание корреляции представляет собой Идею онтологии, генерируемую под покровительством “ничто” как невозможности атрибуции или дизъюнктивной (разъединяющей) экстериорности. Неявное (имплицитное) свёртывание ― более коварное, чем первое ― проблематическое вторжение “ничто” под покровом онтологического медиума или правления Идеального. В этом смысле, Идеальное становится только необходимым предлогом для трансляции целей (намерения) “ничто” в форме проблематического. Будь на стороне Идеи онтологии или же стороне “ничто”, проблематическое как свёртывание становится более сложным, так как каждая сторона сохраняет свою позицию, соответствуя причине (разуму), которая либо в двустороннем, либо в одностороннем порядке поддерживает её. Так как проблематическое сплетается (скручивается) с разумом, оно развязывает (освобождает) проблематизирующую силу, присущую разуму как двойному посреднику (double-dealer). Поскольку разум и проблематическое копулируют (спариваются), Идея разума следует отсюда как то, благодаря чему “ничто” может находиться вне “ада кромешного” (свистопляски) проблематического. Что здесь поставлено на карту ― так это не разум, как признанный инструмент открытий, инициатор донкихотских интеллектуальных предприятий, но, скорее, его природа хамелеона, вскрываемая и разоблачаемая проблематическим. Связанное с проблематическим оживление разума порождает корчащиеся, извивающиеся кольца, изгибы, виражи и пазухи ― червей, отношения гниения.

Идея выживания или постоянства характеризует проблематическое как Идею перфорации (пробуравливания) между проблемой и Идеальным, и, одновременно, как скручивание между решением и проблемой. Идее перфорации и скручивания присуща машинерия гниения и распада ― постоянство в сохранении представляет собой сокращение, которое, в свою очередь, выступает настойчивым призыванием “ничто” в форме проблематического. Только через диминуцию (сжатие) или интенсивный распад, который привязывает выживание (survival) к проблематическому, сохранение может быть постулировано как решение проблемы экспозиции Идеального. Никакое содержание Идеи не может инвестировать себя во

Метафизика Мезенция

Дело в том, что каждое живущее среди нас существо страдает от пыток Мезенция ― живое погибает в объятиях мёртвого: и хоть витальная природа наслаждается собой и некоторое время управляет вещами, влияние частей, тем не менее, вскоре берёт верх и делает это в полном соответствии с природой субстанции, а вовсе не природой живого*.

*Francis Bacon, De Vijs Mortis, VI 357

Витальные силы души движутся в направлении двух некрозов, геометрически противоположных, но функционально синергетических и соумышленных (улаженных тайным сговором). Душа представляет собой некротического бицефала (двуглавый некроз). Эстенсивное развёртывание души при посредничестве тела совпадает с синтезом Идеи и того, что ей не принадлежит, в то время как интенсивное развёртывание души в себе, в согласии с интеллектом является необходимой целью Идеи. Если кратко, копуляция или сращивание души с телом является внешней (идущей наружу), эстенсивной деятельностью Идеи и души; активность интеллекта ― внутреннее (идущее вовнутрь), интенсивное усилие Идеи. Внешняя деятельность Идеи маркируется контингентностью, её внутренняя активность определяется необходимостью. Только посредством двух некрозов эти две активности (необходимость + контингентность) души или Идеи могут коррелировать друг с другом. Таким же образом, креативность Идеи как корреляция между её контингентностью / экстенсивностью и необходимостью / интенсивностью возможна только благодаря двум некрозам. Первый некроз соединяет Идею (X) с тем, что ей не принадлежит (не-X), способствуя её выходу за свои пределы; это обусловлено “стяжательством” или экономически-ориентированной открытостью X к не-X. Второй некроз связан с постоянством Идеи или прогрессией в направлении должного совершенствования через утверждение гегемонии “ничто”; он обусловлен выживанием X (стремлением к продолжению существования) или способностью Идеи к её темпоральной континуальности. Идея в её креативности ― это дистанция между стремлением к жизни и

В силу этого расстояния, открытость и выживание, первый и второй некроз негативно усиливают и содействуют друг другу. С помощью этой дистанции или вычитающего пространства инвестиции в открытость способствуют выживанию или сохранению, которое, одновременно, совпадает с диминуцией (сокращением) и замыканием (сохранением в себе). С другой стороны, иммерсия (погружение) в стремление к продолжению существования (выживание) служит контрибуцией (взносом) в открытость, хоть эта открытость ― открытость в терминах того, что не составляет сущности Идеи (не-X) или не является субъектом её выживания. Творчество, поэтому, представляет собой искусство соотношений* (установления пропорций) между открытостью и выживанием или, если точнее, между первым и вторым некрозами. Вычитающее пространство или дистанция между открытостью и выживанием удерживает Идею между двумя некрозами; но оба эти некроза должны схватывать это пространство, чтобы усиливать друг друга. Субстрактивное пространство между

*Здесь понятие искусство используется в его луллианских коннотациях.

В своём постепенном движении разум проходит три некроза; правда, это является всего лишь утверждением известной троичной логики трёх смертей. Более серьёзно, что касается связи между разумом и истиной, вне зависимости от того, какой некроз приведен к исполнению разумом, два остальных присоединятся. Не следует забывать, что три некроза души прочно связаны друг с другом в той же степени, что и три некроза Идеи субстрактивно сплетены вместе. Соответственно, для разума всегда есть толпа смертей. Движение разума представляет собой перечисление или подсчёт этих смертей. Первый, второй и третий некрозы ― на полюсах и между ними: “Это странно, ― пожимает плечами разум, ― все дороги ведут в лоно мёртвых”.

Published by Collapse