Гузель Юсупова. Будущее исследований России

Неспособность большинства иностранных исследователей и экспертов по России предвидеть полномасштабное вторжение России в Украину и объяснить общественную реакцию на него в очередной раз сделала видимыми огромные пробелы в изучении российского общества. Более того, стало очевидно, что состояние общества в целом и отдельных его частей даже в авторитарном государстве — очень важно, и влияет на его возможность вести войны.

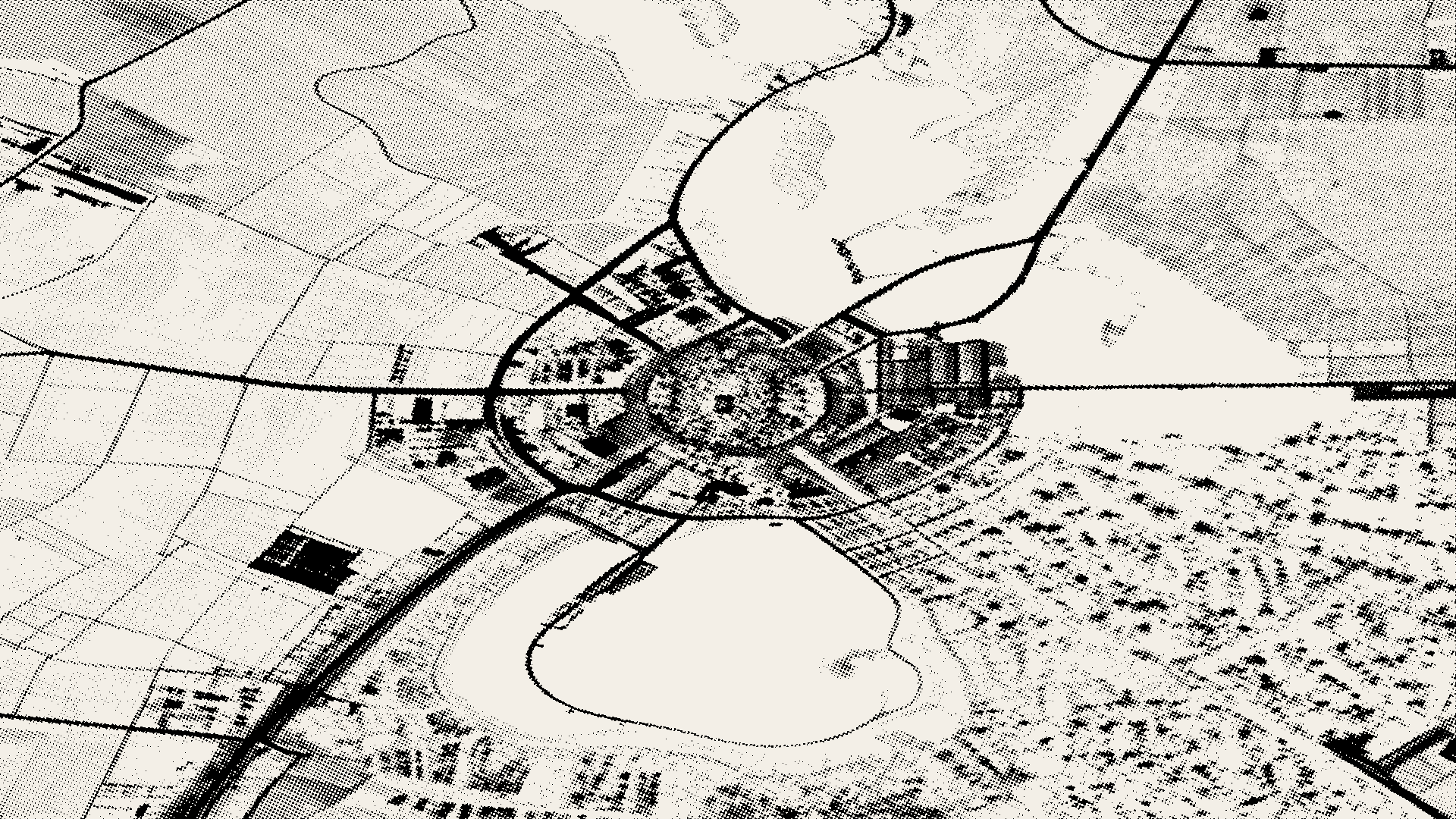

В своем эссе для проекта Atlas Гузель Юсупова — политический социолог, старший научный сотрудник Института восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина — утверждает, что по настоящему понять процессы, происходящие сегодня в российском обществе, возможно, только если принять за основу его разнородность и многослойность, формирующиеся под влиянием различных форм исторически сложившихся неравенств.

По ее мнению, только перераспределение академического внимания с изучения столиц на периферию, и с кремлевской политики и протестов на социальные процессы внутри разных групп общества поможет выработать новую политическую повестку, которая в конечном итоге будет способна привести к значительным социальным изменениям. Подробности читайте в новом материале проекта Atlas, илллюстрации для которого сделала Соня Уманская. Перевод на русский Максима Шера.

Read the English version of the text here.

- Введение

- 1. Российские регионы следует изучать всесторонне и с междисциплинарной точки зрения

- 2. Местные исследовательские программы и местные исследователи должны получать поддержку на разных уровнях

- 3. Продвижение и легитимация критических подходов к пониманию российского общества

- 4. Больше внимания влиянию советского и имперского прошлого на современные транснациональные и транслокальные отношения

- 5. Распространение локальных знаний и знаний о проблемах периферий среди широкой аудитории

- Выводы

- Библиография

Введение

Нынешняя война России в Украине выявила множество пробелов в понимании социальными исследователями того, как работают российская политика и общество. Некоторые сферы, которым раньше не уделяли достаточно внимания, внезапно оказались критически важны для разработки действенных мер политического реагирования, способных ограничить власть российских элит. Однако в академическом и общественном дискурсах о России до войны почти не было некоторых дискуссий, которые важны для более глубокого понимания России и выработки конструктивной европейской политики в ее отношении.

Для многих исследователей одним из неожиданных открытий после начала полномасштабного вторжения России в Украину, стало то, что состояние общества по-прежнему имеет значение при принятии политических решений, несмотря на строгую вертикаль власти и отсутствие демократических механизмов политического влияния. Что, в свою очередь, влияет на международные отношения. Раньше для анализа «большой политики» состояние общества считалось гораздо менее важным. Боязнь Путина объявлять всеобщую мобилизацию — самый показательный пример того, что общество имеет значение даже при диктатуре. Общественная реакция на новые реалии войны определяет решения российских политических элит и влияет на российскую экономику сейчас даже больше, чем раньше. Шаткое балансирование Путина между интересами элит, аппарата госбезопасности, олигархов и населения (Frye 2020) оказалось под угрозой из-за этой войны, и поддержка населения стала решающим фактором для сохранения его у власти. Эта поддержка важна не потому, что социальные протесты непременно приведут к революции, а потому, что они создают условия для политических расколов в персоналистских авторитарных режимах, подобных российскому, когда снижение одобрения деятельности лидера меняет всё. Кроме того, организация российского общества влияет и на другие политические процессы и события, в частности, на число мобилизованных и поток эмиграции из России.

Однако, самым поразительным для исследователей России стало осознание того, что российское общество не является однородным, а состоит из множества разных групп, формирующихся под влиянием различных форм неравенства. Эти формы неравенства сложились исторически и оказывают огромное влияние на то, как российская общественность реагирует на войну. Однако фундаментальное неравенство в российском обществе наблюдатели и аналитики, занимающиеся Россией, до сих пор в значительной степени игнорируют. В стране с такой огромной территорией экономическое неравенство накладывается на неравенство территориальное, причем последнее часто имеет специфические культурные черты, обусловленные историей заселения той или иной территории. Таким образом, множество слоев и форм неравенства накладываются друг на друга и усиливают друг друга; а какие-то формы неравенств противоречат друг другу, формируя в каждом случае специфическое пространство ограниченной социальной мобильности. Однако сложный характер социальной стратификации в России редко становился основным объектом российских исследований. Вместо этого в центре внимания исследователей оказывались политические элиты, публичные интеллектуалы и их дискурсы. Пришло время изменить эту ситуацию и ближе присмотреться к российскому обществу во всей его сложности.

Российское общество не является однородным, а состоит из множества разных групп, формирующихся под влиянием различных форм неравенства

Этническое и культурное многообразие и их иерархическая природа неожиданно предстали перед теми, кто следит за событиями в России, как нечто новое. Тем не менее, они существовали всегда. Россия никогда не была однородной, она всегда была и остается чрезвычайно многообразной. Территория России состоит из восьмидесяти с лишним регионов, каждый из которых имеет свою историю присоединения, экономического развития и смешения культур, религий и этнических групп. Однако нынешняя война России в Украине проходит под знаком умозрительного нарратива «русского мира», и пропаганда успешно его использует, поэтому даже самые проницательные наблюдатели забывают о присущем России многообразии и попадают в ловушку дискурса, продвигаемого властью. Многие аналитики, ссылаясь на то, что население страны на 80% состоит из этнических русских, называют Россию страной однородной с этнической и расовой точек зрения, однако, важно назвать два фактора, которые формируют остальные 20% этнических групп, не являющихся доминирующими: этническая принадлежность в России часто связана с территорией, а огромная волна миграции из традиционно мусульманских стран постсоветского пространства также оказывает большое влияние на культурное многообразие России. Некоторые наблюдатели (Laruelle, 2016) утверждают, что Россия все больше исламизируется, и происходит это вследствие миграции и демографических тенденций, связанных с более высокой рождаемостью в традиционно мусульманских местностях. Эти две особенности российского многообразия — территориальная и культурная — формируют очень важный контекст для понимания процессов национально-государственного строительства в России и, как следствие, ее внутренней и внешней политики.

Ученые и раньше задавались вопросами национально-государственного строительства в России, было написано немало книг на тему русского национализма (Верховский и Паин 2013, Laruelle 2009, 2021, Goode 2016, Kolsto Blakkisrud 2016) или, например, исторически укоренившихся когнитивных структур, которые формируют доминирующую российскую идентичность сегодня (Sharafutdinova 2020), однако, исследований политики идентичности в России не хватает. Разборов расовых, этнических, классовых и гендерных проблем, в совокупности формирующих общее понимание российской национальной общности и принадлежности к ней, тоже мало, хотя многие замечательные исследования по этим темам велись в 1990-е годы, когда происходила реальная федерализация России (Giuliano 2011, Gorenburg 2003, Хаким 2007).

Начиная с 2000-х годов исследования, авторы которых уделяют внимание этническому измерению российских политических процессов, за несколькими исключениями (Herrera 2012, Ярлыкапов 2013, Suleymanova 2018), сосредоточены в основном на процессах построения вертикалей власти в этнических регионах России и (или) фискальных отношениях между центром и регионами. В перспективе политики идентичности лишь гендерные вопросы в России изучают чуть внимательнее (Kondakov 2022). При этом, лишь в немногих исследованиях затрагивались темы культурного многообразия и расизма в России. Однако и они рассматривались довольно ограничено: с точки зрения дискриминации в правоохранительных органах или в виде пространных исторических обзоров расового вопроса в России на протяжении нескольких столетий (Zakharov 2015, Avrutin 2022). Недавняя статья Марины Юсуповой в журнале Slavic Review резко критикует пробелы в изучении расовой темы в социологических исследованиях России (Yusupova 2021).

Удивительно, но вопросы политического управления многообразием в России остаются на периферии российских исследований, даже когда речь заходит об уникальной структуре отношений центра и регионов. В большинстве политологических и социологических работ по теме культурная, расовая и, хоть и реже, территориально-экономическая однородность страны воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Когда ученые рассуждают о современных геополитических амбициях России, они в первую очередь вспоминают о ее советском и имперском наследии, но при рассмотрении современной внутренней политики Кремля в отношении периферийных регионов такая призма практически не включается. В результате возникает парадокс: российские исследования вторят дискурсу российской политической элиты, которая систематически подавляет голоса и замалчивает проблемы этнических и других российских меньшинств.

Европейский общественный дискурс также рассматривает Россию как гомогенное пространство без потенциально значимых внутренних противоречий. Более того, европейская общественность воспринимает образы двух столичных городов Москвы и (или) Санкт-Петербурга как образы России [в целом] и ее наиболее значимых реалий, несмотря на популярную поговорку, распространенную в самой России: «Москва — не Россия». Ее смысл в том, что москвичи живут принципиально в других социальных условиях, сильно отличающейся от условий остального населения. Однако внутренняя политика именно в отношении российских регионов и управление многообразием могут рассказать о причинах и возможных последствиях нынешней войны гораздо больше, чем кремленология, слишком долго доминировавшая в российских исследованиях.

Возникает парадокс: российские исследования вторят дискурсу российской политической элиты, которая систематически подавляет голоса и замалчивает проблемы этнических и других российских меньшинств

Таким образом, существует насущная потребность в более пристальном — и с разных позиций — внимании к многослойному характеру неравенства и многообразия в России. Я подчеркиваю необходимость рассмотрения разновидностей неравенства (социального, культурного, расового, пространственного/регионального, экономического) и их возможных взаимных наложений. Вот мои основные рекомендации:

1. Российские регионы следует изучать всесторонне и с междисциплинарной точки зрения

Неравенство в России, как и в других странах мира, имеет географическое измерение. По выражению выдающейся исследовательницы неравномерности экономического развития Дорин Мэсси, «пространство имеет значение» для благосостояния и достатка как внутри стран, так и в сравнении их друг с другом. Недавние опросы избирателей по поводу брексита или Трампа наглядно показали, что люди имеют разные политические приоритеты не только в зависимости от того, являются ли они жителями центра или периферии, но и в зависимости от того, как складывалась ситуация в их конкретном регионе в последние десятилетия. Несмотря на фальсификации выборов, это актуально и для России. Широко распространено мнение, что все революционные изменения начинаются в столице и обычно осуществляются небольшой группой людей, поэтому неважно, что там происходит в провинции. Однако, есть множество исторических свидетельств обратного. Во многих странах значительные политические изменения начинались именно с периферии. Таким образом, «периферия», как бы мы ни трактовали это понятие, имеет значение. Недавние протесты в Баймаке подтверждают этот тезис. Более того, с развитием цифровых технологий у тех, кому обычно не дают слова и на кого не обращают внимание элиты в центре, появилось больше возможностей заявить о себе, даже в таких странах, как Россия. Нынешнее медиатизированное цифровыми технологиями общественное движение коренных народов против войны («Буряты против войны», «Калмыки против войны» и т. д.) — один из примеров того, как подавлявшиеся ранее голоса можно услышать сегодня. Впрочем, не все, но большинство социальных исследований России до недавнего времени было сфокусировано на двух столицах, поэтому мы мало представляем социальную и политическую жизнь за пределами нескольких хорошо изученных мест.

2. Местные исследовательские программы и местные исследователи должны получать поддержку на разных уровнях

Считается, что важнее всего хорошо знать, что происходит вокруг политических центров, так как именно там принимаются самые важные политические решения, а остальное население выступает лишь их пассивным реципиентом. Как показано выше, это не всегда так. Однако есть и более структурные причины того, почему периферия часто остается без исследовательского (да и медиа) внимания. Вот лишь некоторые из них:

— Научные учреждения, получающие самое большое финансирование в стране (особенно в Восточной Европе), зачастую расположены в столицах. Кроме того, удобно проводить полевые исследования в городах с хорошо развитой инфраструктурой и, наоборот, выбор менее привлекательных, периферийных мест для исследований может во многих смыслах обойтись слишком дорого.

— Другая причина кроется в пространственно-экономическом неравенстве, которое особенно заметно на постсоветском пространстве: крайне сложно получить достаточно экономических, человеческих и академических ресурсов, чтобы сделать местные социальные науки конкурентоспособными по столичным стандартам, особенно в стране с таким большим территориальным неравенством как Россия. У региональных исследователей не только меньше возможностей, но и символического и социального капитала, чтобы получить достаточное финансирование или претендовать на публикацию результатов своих исследований в значимых журналах. Кому есть дело до того, что происходит на периферии? Как доказать, что это важно? Зачем финансирующей организации выделять деньги региональному исследователю или исследовательскому институту, если можно выделить средства более громким именам и, как следствие, получить больше освещения в медиа? Это и есть эффект Матфея в пространственном ракурсе: накопленное преимущество. Это сложный комплексный эффект со множеством наложений и взаимосвязей, поэтому ему сложно противопоставить альтернативу.

Поэтому важно поддерживать ученых, изучающих российские регионы и связанные с ними вопросы, а также социальных исследователей — выходцев из этих регионов, особенно тех, кто продолжает там жить и работать. Последнее особенно важно, поскольку в современных исследованиях России есть еще один недостаток: практически отсутствуют критические подходы к социальным явлениям и дискурсам, доминирующим в российском обществе. Чтобы критические подходы получили распространение, важно давать возможность высказаться тем, кто лишен голоса и обделен ресурсами.

3. Продвижение и легитимация критических подходов к пониманию российского общества

В то же время критические подходы — по самой сути своей междисциплинарные — набирают силу в западном производстве знаний из-за растущего неравенства внутри обществ, которое в свою очередь приводит к распространению популистских и националистических идей и методов в политике. Однако, как уже отмечалось выше, в исследованиях современной России таких подходов явно не хватает. Критические подходы всегда акцентируют внимание на неравенстве и в то же время утверждают, что объективной истины не существует, поскольку каждый взгляд зависит от точки обзора, в которой находится исследователь. Поэтому важно давать возможность высказываться маргинализованным и наименее обеспеченным исследователям из периферийных регионов и провинциальных исследовательских институций; такая практика поддержки почти отсутствует в академической среде, изучающей Россию.

Россия предстает однородной не только из-за чрезмерного внимания столицам, но и потому, что существует неравенство в научном сообществе, которое формирует наше видение: голоса из столиц наиболее слышны, наиболее заметны, наиболее громки и наиболее распространены, в то время как голосам с периферии редко удается что-то опубликовать или получить широкую аудиторию как-то иначе. Критические оценки с постколониальной и деколониальной позиций лишь подтверждают наличие тех или иных форм эпистемологического неравенства, возникающего вследствие барьеров между столичной наукой и колониальным знанием. Это важная проблема, требующая решения. Бывшие и нынешние колонии имеют право создавать собственный научный язык и собственные эпистемологии.

Но не только они. Создавать свою научную повестку имеют право любые маргинализированные на сегодняшний день группы. Это насущная необходимость, которая пойдет на пользу всем, поскольку разнообразит наше понимание реальности и позволит ставить под сомнение существующее знание, что и является двигателем науки. Однако еще важнее признавать академическое неравенство с точки зрения доступа к западным институтам и практикам производства знания и возможностям добиваться результативности своих исследований, несмотря на то, что такое знание можно рассматривать как колониальное по своей природе. Важно учитывать, что у ученых из российских регионов гораздо больше препятствий и гораздо меньше ресурсов для представления результатов своих исследований западной аудитории и тем, кто формирует политику, а также собственно для проведения исследований, поскольку в России на всех уровнях происходит централизация ресурсов, в том числе и в сфере производства научного знания. Безусловно, есть крупные имена из российских регионов, известные на Западе и в Москве, однако, учитывая, насколько велика Россия, их число слишком мало, и необходимо более активное продвижение местных исследователей, их повестки и их голосов.

Россия предстает однородной не только из-за чрезмерного внимания столицам, но и потому, что существует неравенство в научном сообществе, которое формирует наше видение

4. Больше внимания влиянию советского и имперского прошлого на современные транснациональные и транслокальные отношения

Не менее важны исследования современных транснациональных связей в постсоветской Евразии и долгосрочных отголосков влияния советского и имперского наследия. Большинство исследований в настоящее время сосредоточено на насильственных межэтнических конфликтах и международной безопасности в регионе (George, Julie A 2009), и по-прежнему не хватает исследований влияния советского и имперского наследия на внутреннюю политику, экологические проблемы, управление многообразием и повседневные отношения между людьми, в том числе межэтнические.

В этом отношении особенно актуальны две последние миграционные волны, последовавшие после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как граждане России решают, где поселиться, чтобы избежать пассивной поддержки режима и экономических репрессий или переждать мобилизацию? Какова здесь роль родственных связей, опыта туризма или деловых отношений? Как люди, ранее сталкивавшиеся с расизмом в бывшей метрополии, принимают вновь прибывших в своих странах? Как последние миграционные волны изменят политику, политический курс и транснациональные связи в регионе? Эти и другие актуальные вопросы следует изучать с разных точек зрения, прежде всего с точки зрения самих принимающих стран, а также с точки глобализации в более широком контексте. Последствия миграции украинцев и россиян из-за войны только начали проявляться, но они будут оказывать постоянное влияние на дальнейшую трансформацию постсоветского пространства и всего мира. В связи с меняющимся характером мирового развития, нацеленного на высокие технологии и устойчивость к климатическим изменениям, крайне важно изучать деловые и человеческие отношения в этой связи и стараться не ограничиваться лишь иерархической международной политикой. Сложная природа советского и имперского наследия проявляется по-разному не только в новых независимых постсоветских государствах, но и в самой России, вследствие чего отношения между центром, регионами и соседними государствами складываются запутанные. Эти отношения можно плодотворно рассматривать сквозь призму приграничных или транснациональных исследований, а также политики памяти и, конечно, исследований миграции.

5. Распространение локальных знаний и знаний о проблемах периферий среди широкой аудитории

Важно отметить, что многие вопросы, связанные с многообразием и неравенством в России, секьюритизируются, то есть рассматриваются сквозь призму угроз безопасности страны. Например, изучение повседневных проявлений этничности в авторитарном государстве, где само существование коренных этнических меньшинств, составляющих субнации, рассматривается как вызов целостности страны, что делает исследования этнического многообразия чувствительной темой.

Аналогичным образом, трудовых мигрантов, многие из которых мусульмане, режим часто обвиняет во враждебности по отношению к государству. Так он добивается легитимности мер секьюритизации, когда государство предъявляет себя в качестве защитника народа от внешних опасностей, в частности, терроризма. Такие темы остаются недостаточно изученными внутри страны и не доводятся до широкой аудитории из-за их потенциально «экстремистского» характера, которого стараются избегать как исследователи, так и журналисты.

Еще одной такой темой являются получившие распространение в последнее время общественные движения за рефедерализацию России. То же можно сказать о локальных протестных акциях и экологических проблемах, которые в России обычно не попадают в повестку общенациональных медиа, потому что в небольших населенных пунктах протесты легче подавить, да и рассказать о них некому. Логика централизации ресурсов в науке, описанная выше, применяется и в отношении распространения новостей в СМИ, в результате чего широкая аудитория меньше знает о ситуации в российских регионах. Такая проблема существует и в других странах, но в России ее усугубляют авторитарный характер государства и специфика отношений между центром и регионами. Поэтому важно налаживать связи между научным и журналистским сообществами для повышения влияния исследований России на выработку политического курса и формирование общественного знания о России и постсоветской Евразии в целом.

Выводы

В целом, формирование нового представления о будущем российских исследований с региональной/периферийной перспективой чрезвычайно важно для продвижения высококачественного производства знания в таком огромном многонациональном государстве, как Россия. Основные причины такого направления следующие:

- Растущее экономическое неравенство внутри стран приводит к тому, что в повестке социальных исследований слишком много внимания уделяется столичным городам, а регионам и периферии должного внимания не уделяется. Это, в свою очередь, приводит к неравномерному распределению общественного и научного внимания к определенным вопросам и к игнорированию других. В результате возникает множество пробелов, с помощью которых можно было бы объяснить важные социальные явления. Это особенно важно для многонациональных федераций.

- Авторитарные режимы влияют на глобальный мир не только прямым вмешательством во внутреннюю политику своих соседей и других стран; непреднамеренные последствия такого влияния могут возникать из-за их недостаточного внимания к изменению климата, порочной экологической политики и других проблем. Эти и другие общественные проблемы часто более актуальны для периферийных районов авторитарных стран, чем для их столиц, и, как следствие, многие из таких проблем игнорируются или замалчиваются.

- Большинство исследований авторитаризма фокусируется на иерархической политике и редко уделяет внимание потенциалу демократизации «снизу вверх». Несмотря на то, что протестный активизм изучают, он не является единственным способом создания горизонтальных связей, способствующих формированию социальной солидарности и, как следствие, политическим и общественным изменениям. Это могут быть так же локальные идентичности и процессы. Поэтому, уделяя внимание событиям, происходящим на периферии, мы способствуем демократизации. Создавая новую научную повестку мы заставляем общество рефлексировать о себе по-другому.

Считаю, что более равномерное перераспределение академического внимания от центра к периферии и от политики «сверху вниз» к общественному развитию «снизу вверх» поможет выработать новую политическую повестку, которая в конечном итоге может привести к значительным социальным изменениям.

Таким образом, продвигая упомянутые выше темы и подходы, мы сможем увидеть многослойное разнообразие России во всей его сложности и красоте и получить более глубокие знания об этой огромной и все более неоднородной стране. Это принципиально важно при любом возможном сценарии будущего: распадется ли Россия в результате нестабильности, вызванной войной или нет, ее сложная региональная структура и социальное многообразие будут в ближайшем будущем значить гораздо больше, чем сегодняшняя кремленология. Содействуя исследованиям многообразия и неравенства, поддерживая исследования российских регионов, мы, по сути, будем продвигать демократическую повестку в обществе.

Библиография

Avrutin, E. M. 2022. “Racism in Modern Russia: From the Romanovs to Putin”. (Russian Shorts). Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781350097308

Frye, T. 2019. Weak Strongman: The Limits of Power in Putin’s Russia. Princeton University Press.

George, Julie A. "Expecting ethnic conflict: the Soviet legacy and ethnic politics in the Caucasus and Central Asia." In The politics of transition in Central Asia and the Caucasus, pp. 75-102. Routledge, 2009.

Goode, J. 2016. “Love for the Motherland (or Why Cheese is More Patriotic than Crimea). Russian Politics, 1(4), 418-449. https://doi.org/10.1163/2451-8921-00104005

Gorenburg, D. 2003. “Nationalism for the Masses: Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation”. Cambridge University Press, 2003

Greene S., Robertson G. (2020) Putin v. the People: The Perilous Politics of a Divided Russia. Yale University Press.

Hale, H. E. 2014. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Хаким Р. 2007. «Тернистый путь к свободе (сочинения 1989–2006». Казань: Татарское книжное издательство

Laruelle, M. 2009. “In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia”. Palgrave Macmillan

Laruelle, Marlene. 2021. “Is Russia Fascist? : Unravelling Propaganda East and West”. Cornell University Press, 2021

Sharafutdinova, G.2020. “The Red Mirror: Putin’s Leadership and Russia’s Insecure Identity”. Oxford University Press

Giuliano, E. 2011. “Constructing Grievance: Ethnic Nationalism in Russia’s Republics”. Cornell University Press, Ithaca and London.

Kondakov, A. 2020. “The Queer Epistemologies: Challenges to the modes of knowing about sexuality in Russia”. In Z. Davy, A. C. Santos, C. Bertone, R. Thoreson, & S. E. Wieringa (Eds.), The SAGE Handbook of Global Sexualities (Vol. 1, pp. 82-98). Sage.

Kolstø, P. and Blakkisrud, H. (eds). 2016. “The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000–15”. Edinburgh: Edinburgh University Press: 288.

Lumsden K. 2013. “‘You Are What You Research’: Researcher Partisanship and the Sociology of the Underdog.”Qualitative Research 13(1): 3–18.

Prina, F. 2021. ‘Constructing Ethnic Diversity as a Security Threat: What it Means to Russia’s Minorities’, International Journal on Minority and Group Rights, 28, 1.

Suleymanova, D. 2018. Between regionalisation and centralisation: The implications of Russian education reforms for schooling in Tatarstan. Europe-Asia Studies, 70(1), 53–74

Верховский А., Паин Э. 2013. Цивилизационный национализм: российская версия “особого пути”. Политическая концептология: Журнал междисциплинарных исследований. С. 23-46

Ярлыкапов А. 2013. Полиэтничный Дагестан: единство в многообразии // Политика и общество. Том 5 (101) сс. 568- 574.

Yusupova, G. 2019. “Exploring Sensitive Topics in an Authoritarian Context: An Insider Perspective”, Social Science Quarterly, 100, 4.

Yusupova, M. 2021. “The Invisibility of Race in Sociological Research on Contemporary Russia: A Decolonial Intervention”. Slavic Review, 80(2), 224-233. doi: 10.1017/slr.2021.77

Yusupova, M. 2022. “Coloniality of Gender and Knowledge: Rethinking Russian Masculinities in Light of Postcolonial and Decolonial Critiques”. Sociology. July 2022.

Zakharov .2015. Race and Racism in Russia. Springer. 233 p