ОТ "ЖИЗЕЛИ" ДО "МАТИЛЬДЫ"

Запечатлённое время в фильмах Алексея Учителя

Полнометражная художественная фильмография А.Е. Учителя:

“Мания Жизели” (1996)

“Дневник его жены” (2000)

“Прогулка” (2003)

“Космос как предчувствие” (2005)

“Пленный” (2008)

“Край” (2010)

“Восьмёрка” (2013)

“Матильда” (2017)

Документальное кино есть ни что иное, как антропологическая фиксация. Запечатление человека в свойственной ему обстановке, пространстве-времени, где взаимоотношения внутренней формы (хронотоп, психологизм, вещный мир, детализация) и внутреннего мира героя носят двойственный, взаимообусловленный характер. Используя меткую аналогию Николая Васильевича, если главная задача просвещения — не просветить (хотя, казалось бы…), а высветлить человека, высветлить насквозь, во всех его силах, то задача главная и единственная кино документального — выявить в человеке, в его судьбе эпоху. А в эпохе выявить человека. Демонстрация цепочки жизненных фактов с минимальной (в идеале) авторской модальностью.

Хронотоп

Напомним, что Алексей Учитель — режиссёр-документалист. И пришёл в игровое кино (уже состоявшимся в своей первоначальной области) в 90-е годы XX века. Общим местом будет сказать, что годы непростые как для всей страны в целом, так и для национального кинематографа в частности. И в то же время — годы небывалой свободы (доходящей до беспредела), безграничных творческих экспериментов. Время расширения границ — и географических, и границ сознания. Только в 90-е годы Россия пьяных серых окраин могла встретиться лицом к лицу с Россией эмигрантской. Манерной, кокетливой, где за Бердяева могут и в морду дать, словно пытающейся за вычурностью спрятать внутренний надрыв. Изломанность уходящего в небытие декаданса.

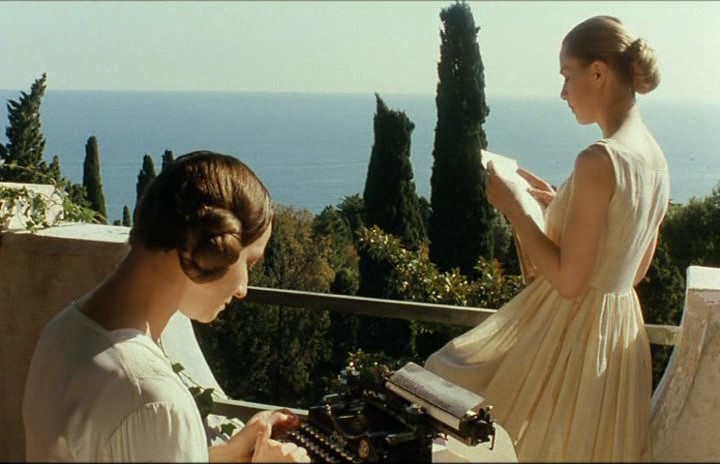

Фантазия — ведущий нарратив первых художественных фильмов Учителя. Ключевой концепт, единственный хронотоп. Время — фантазия, пространство — фантазия, люди — фантазия. Пусть у каждого из них и есть свой реальный прототип, своя хронологическая очерченность в истории. Балерина, примеряющая на себя роль Спесивцевой в современной постановке, проживает её воображаемую, преломлённую художественно жизнь. Игра в игре. Вера Муромцева-Бунина лепит в своём дневнике скульптуру несуществующего Ивана Алексеевича — дневнике, которого не было на самом деле. Игра в квадрате. Оля, героиня «Прогулки», на протяжении всего фильма врёт главным героям и тут же занимает оборонительную стойку: «Я не обманываю. Я фантазирую».

Как ни странно, но изучившую во всех подробностях жизнь эмигрантской богемы, острожную и решительную одновременно дебютантку Авдотью Смирнову (тогда ещё — просто Дуню, малоизвестную дочь всемизвестного отца, сценаристку первых трёх фильмов) всамделишные столпы русской культуры не интересуют вовсе. Учителя — и того меньше. Реальность — ничто, рефлексия — всё. Громкие имена — лишь повод к размышлению.

В финале «Прогулки» живая, полнокровная, дышащая солнцем, ветром и людьми суггестия Петербурга начала «нулевых» сменяется искусственной электрической лампой. Гул стихает, подмостками становится мир обмана и бабла. Девушка Оля делает признание, срывает и комкает романтически флёр — срывает перед героями, перед зрителями, перед самой собой. Столкнувшиеся за окном авто, резкая брань водителей — это Титаник. Корабль фантазии, разбившийся об айсберг реальности. Живые люди со всеми их достоинствами и недостатками, трогательные и отталкивающие — то, что интересует теперь повзрослевшую и набравшуюся мастерства Смирнову. Туда, поближе к Гришковцу.

Миф о золотом веке, об Адаме и Еве в Эдеме, об утраченной гармони — то, что теперь отчаянно пытается нащупать в ткани времени Учитель. И вновь обращается к прошлому.

Действие фильма «Матильда» приходится на конец XIX века. Очередной переломный период русской истории, занимающий настолько скромное место в школьных учебниках, что сам факт сознательного обращения к этой теме порождает социальный взрыв. И неизбежную мифологизацию. Как в одну сторону — поношение закостенелого, проржавевшего насквозь остова государственной машины во главе с «победоносцевыми». Так и в противоположную — осознания стотонного груза ответственности, взваленной на плечи робкого юноши, переходящее в почти эротическое обожание оного.

Действительно, много ли мы знаем о личности последнего императора до восшествия его на престол? Стараниями сотен постперестроечных публицистов — архивистов, деятелей церкви, историков, рядовых любителей Российской империи, вплоть до маргинальных сторонников сионистского заговора и секты «царебожников», — портрет будто бы полон. Хорошо воспитан и образован, правда, без явных больших талантов. Со средними военными способностями. В силу возраста — легко увлекающийся и влюбчивый. Крайне религиозный — словно храмовое пространство может укрыть от предначертанной судьбы. Тяготеющий скорее к тихой семейной жизни, чем к государственному служению.

На этом — всё.

Ей богу, единственный способ вдохнуть хоть какой-то огонёк жизни в елейный лик иконы, приблизить Николая к зрителю — это откопать на дне бабушкиного сундука историю ухаживаний за Кшесинской, развернуть, рассмотреть хорошенько, выбить пыль… А затем переписать таким образом, чтобы далеко не самое продолжительное и важное приключение вдруг выросло до «главной тайны дома Романовых». Переписать, додумать, гиперболизировать, оставить от реальных исторических персон только их имена. Ведь почему профессиональные историки так люто ненавидят драматургов и писателей? Того же Солженицына, того же Радзинского… Да просто завидуют. Учёный, имеющий дело с сухими цифрами и фактами, не может представить, что происходило в душе последнего русского монарха. Вернее, представить может, не может позволить себе это выразить, иначе любой шаг в эту сторону — уход от железобетонных принципов историзма. А драматург Радзинский — может.

И режиссёр Учитель может. А потому «Матильда» открывается сценой, которой не то, что не было на самом деле — и

Возможны ли иные варианты?

Сценарий

Проблематика первых художественных фильмов Алексея Учителя явственно обрисована вокруг тем невыносимой сложности бытия, вселенской тоски, безутешного поиска идеала, а также способов избавления от всего этого. Сталкивая героев лбами в бесконечной веренице любовных треугольников со множеством смысловых и сюжетных эллипсов, сценарист Смирнова идёт проторенной дорожкой латиноамериканских новелл. Признание в любви. Измена. Ссора. Расставание. Признание в любви. Измена. Ссора… Демонстративный уход от постперестроечной чернухи в выборе объекта исследования заменяет чернуха в его предмете — прикрываясь фиговым листком высокопарных слов о любви, родине и искусстве персонажи впадают в откровенное блядство.

А что же дальше?

К примеру, сценарий «Космоса…», написанный Александром Миндадзе — о становлении мужского характера. Становлении мужчины. Даже так — Мужчины с большой буквы. Крепкий, грамотно сделанный, со всеми возможными поворотами внутри ограниченного круга лиц в ограниченном пространстве. Тотально фрейдистский. О том, как улыбчивый, но инфантильный парень обрёл эрзац своего отца в подчёркнуто брутальном, загадочном незнакомце. Путешествие души героя, дуга его характера — из точки А в точку Б — путь от иррационального хаоса к упорядоченному космосу.

Маскулинная фактура актёра Цыганова (Герман) — сдержанная игра, построенная на полутонах, — плавно перекочевала из «Прогулки» в «Космос…». Однако режиссёру она нужна как опора, функция текста, вспомогательный элемент. Его мифопоэтическое сознание, отравленное декадентским Эросом Серебряного века, оказывается слишком бисексуальным. Персонаж Евгения Миронова (Конёк) широко улыбается и хлопает глазами. Радуется, чисто и беззастенчиво — словно маленький ребёнок, и даже подпрыгивает на месте. А вот вспоминает мамину присказку из детства, чтобы не было больно. Вырос, кстати, Конёк как раз с матерью и видимо рано остался без отца. Профессия его тоже скорее женская — повар. И лишь в истинно мальчишеском упорстве, в желании мериться силой, одолеть недосягаемого по уровню соперника — во всём этом на секунду проскальзывает та заветная мужественность,

Которая, в конечном итоге, приводит к Подвигу, преодолевая земное тяготение.

Вот оно, оргазмическое слияние мифа и истории! Кропотливо воспроизведённая маниловщина, визуальные экзерсисы Учителя, во всём вступающие в противоречие со сценарием Миндадзе, порождают выстрел во Вселенную. Всё, догнали и перегнали Америку. Больше нет предчувствия космоса. Отныне сам космос — предчувствие неизведанной ещё, но явно прекрасной эпохи. Улыбчивый и добрый, простой русский парень Конёк встречает в поезде такого же простого и улыбчивого Юру Гагарина.

Бросающиеся в глаза натужность и искусственность развязки (вкупе с пафосной и актуальной во все времена песней про ненужность заграницы и нужность Родины) позволили некоторым критикам включить картину Учителя в «путинский» дискурс. Нивелирование личности перед обстоятельствами времени, уход от правдоподобного столкновения двух полюсов — характеров, подходов к восприятию жизни, двух разных мужских миров — в сторону обобщения, замена внутреннего внешним, этому вроде бы способствуют. Однако всякий настоящий художник гораздо противоречивее и сложнее, чем наши представления о нём.

Быстрее, выше сильнее! Дали всем рекордам наши звонкие имена! Но движение карусели — движение по кругу. Что случилось с Германом? Удалось ли ему вырваться из ненавистного советского плена? Или же он сгинул в море, утонул в собственном помешательстве, захлебнулся идеей фикс, подобно герою пушкинской «Пиковой дамы»? Мы не знаем… Зато судьба Виктора Конькова нам хорошо известна. Пока одни летают в космос, он ждёт на Земле. И дарит цветы. Цветы — настоящим победителям.

Что ж, убедительно, красиво и запоминающе передавать с экрана образы инфантильных парней, делать мужской внутренний мир более тонким и сложным, чем предписано культурными табу — то, в чём режиссёру Учителю нет равных. Красноречивая сцена в «Матильде»: две императрицы — нынешняя и будущая — спорят о том, корону или шапку Мономаха наденет Ники во время церемонии венчания на царство. Камера Юрия Клименко, ветерана отечественного кино и бессменного соратника Учителя на протяжении 17-ти лет, снимает обеих фронтальным крупным планом. Но смещает фокус зрительского восприятия вниз. В итоге обе героини как бы возвышаются над Николаем, как бы доминируют над ним (и над зрителем). Без дополнительных сценарных пояснений становится объясним навязчивый мотив бегства будущего императора. Государственные дела — скучно, сложно, непонятно. Вопрос строительства военного порта решается на ходу, между делом, а потом и вовсе откладывается в долгий ящик. Отец — образец для подражания, античный титан, в одиночку удерживающий на плечах огромный и тяжёлый поезд (Россию), гаснет на глазах. Мать настаивает на своём. Невеста справедливо требует к себе внимания. Будущие императорские покои — проходной двор, любую попытку уединения в ту же секунду пресекает бдительный глава Синода. И лишь любовь к Матильде возвышает — возвышает и возвеличивает в прямом смысле, стараниями оператора позволяет парить под потолком, а затем выше и выше — на воздушном шаре под закатными небесами.

Беда в том, что проворачивая всякий раз стандартную для большого костюмированного драматического произведения фабулу адюльтера, любовного треугольника, постепенно обрастающего новыми гранями и углами, Учитель неизбежно наступает на собственные грабли.

Сценарный минус «Матильды» — основной, но не исключительный — кроется не в пустых, невыразительных и на редкость неловких диалогах. И даже не в нарочито условной и вставной интриге — любой, кто учился в средней школе, знает, что Николай женился на Александре Фёдоровне, а значит, у Кшесинской ничего не вышло. «Матильда» поразительно лёгкой для фильма с подобным бюджетом, балетной поступью пытается догнать паровоз Машкова из фильма «Край», на котором уже скрылись за горизонтом предыдущие работы режиссёра. Спотыкаясь о рельсы, «Матильда» бессильно обрушивает на зрителя десятки па и фуэте — одно мелодраматичнее другого. Не спасает положение даже полукриминальная/полумистическая линия с сумасшедшим немецким доктором и не менее сумасшедшим поручиком Воронцовым (Данила Козловский). Распиаренное депутатом Поклонской оскорбление чувств верующих на деле явило собой слезливую дамскую сериальщину. Настолько слезливую и настолько дамскую, что диву даёшься — как это всё вообще мог снять мужчина?

Балерина Спесивцева в «Мании Жизели» бежит из душных тёмных коридоров Петербурга, из советской России в лоснящийся вечерними огнями Париж, но находит там безумие и одиночество. Бунин окружён людьми, в том числе — преданной, терпеливо сносящей все тяготы жизни с великим писателем женой, — но задыхается в просторном и светлом доме. Предчувствует подкрадывающуюся смерть, грезит Италией, но так и не достигает заветной цели. Герои «Прогулки» мечтают о долгой и счастливой семейной жизни, но случайное на первый взгляд путешествие по летнему Петербургу внезапно обрывается в казино. Конёк из «Косомса…» уезжает в Москву, хоть это мало что меняет в его жизни. Герои «Пленного» ценой человеческой жизни возвращаются к своим. Машинист Игнат переступает границу посёлка «Край» и обрекает себя на вечное скитание. Попытка героини «Восьмёрки» порвать с родным городом заканчивается трагедией. Пространство-время, получающее физическое воплощение на экране, никого не хочет отпускать просто так. Оно всех догонит и всем покажет.

Вот и персонажи «Матильды» замурованы намертво. Крушение агонии Кшесинской предвосхищаешь уже минут через 30 — чем интенсивнее действие, тем интенсивнее противодействие. Неспособный принять решение Николай механически, словно он — не главный герой, а функция сюжета, мечется между матерью, невестой и подолом балерины. В роковые минуты за него всё исполняют другие — соперник Воронцов, соперник брат (великий князь Андрей Романов), начальник сыскной полиции. Глубокая растерянность в сочетании с глубокой страстностью — характерное выражение глаз для играющего Николая II Ларса Айдингера. Играющего настолько хорошо и точно, что Станиславский, доживи он до выхода этого фильма, мог бы поверить 40-летнему иностранцу, примерившему на себя мундир 20-летнего русского цесаревича.

Справедливости ради стоит отметить, что 2 раза за фильм Ники всё-таки решается на поступок. Зная наперёд, что начнётся в России в феврале 17-го, а закончится в подвале Ипатьевского дома летом 18-го, невозможно сказать с уверенностью, какой из этих поступков был более верным. Сущность трагического по Алексею Учителю в том, что судьба всегда пересиливает свободную человеческую волю. Любой бунт, даже самый праведный, будет размазан по стенкам истории, ибо есть нечто большее человека, растворимое повсюду, нечто не поддающееся истолкованию, выразимое только языком художественного кино.

Камера и монтаж

Казалось бы, имея на руках столь жаренные факты, легко и логично пуститься если не во все тяжкие, то где-то близко. Тем более что сценарии, как мы выяснили, не самая сильная сторона фильмов Учителя (за редким исключением, вроде набравшейся опыта Смирновой или редкого, но меткого Гоноровского, даже у Миндадзе не всё получилось). Вместо этого — игра со светом, игра с перспективой, зеркала в каждом кадре (удвоение художественной реальности, искривление пространства) и импрессионизм.

Но совсем не тот забугорный, научившийся продавать банальные бытовые впечатления в красивой упаковке. А

Лица расплываются. Фрагментируются. Смазываются.

Эмоциональный накал в «Космосе…» — герои боксируют в кадре — резко сменяется промозглостью ранней весны, холодом, одиночеством и снегом. Сизиф Конёк обречённо вращает педали велосипеда, блуждающим огоньком разрезает пространство реальной жизни. Кадры повторяются, но в процессе боя камера интересует всё, кроме него самого — игра света на скулах Германа, взгляд Конька, пот на шеях, выхваченных из сумрака помещения. Учитель проделает этот трюк ещё несколько раз, рифмуя кадры, эпизоды, персонажей. К финалу модернизм, отчаянно сопротивляющийся натиску реализма, соберётся с силами, последовательность событий поднимется на уровень символизма и архетипов. Но лишь для того, чтоб окончательно растаять — скупой на

В «Крае» — наиболее масштабном, дорогостоящем (до выхода «Матильды») и удавшемся (до и после выхода «Матильды») фильме Алексея Учителя — мир на краю Земли раскрывается постепенно. От фиксирования лиц главных героев в начале до свободолюбивого пролёта над верхушками заснеженного леса в финале. Чувствуется, как режиссёр и оператор искали нужное авторское отношение. Пожалуй, «Край» — наиболее нарративное кино мастера, пример органичного соединения авторского высказывания и массового продукта. А также пример редкого в отечественном кинематографе плакатного реализма. Фильм более кинетический и менее визуальный — разрозненные части Края связывают воедино гонки на паровозах. Герои с первого появления в кадре жестами, мимикой и интонацией обозначают своё отношение к происходящему, своё место в развитии конфликта. Излюбленная Учителем живописность уходит в детали, а смелости художественных решений завидовал, наверное, сам Михалков. Режиссёр не стесняется превращать происходящее в сказку, в лубочную картинку — vodka, чукча и медведь, — утрировать эмоции и ситуации. Доводить трагедию до комедии в духе прозы Василия Белова. Лагерный быт не многоцветен, скромен, но насыщен и густ. Даже воздух всегда чем-то заполнен физически — гул локомотива, стук колёс, дым и пар, просветы солнца и электрических фонарей в барачных щелях, тени и огни на окнах. Никаких отступлений в сторону! Всё для сюжета, всё для победы!

«Матильда» явно намеревалась развить успех своего предшественника, но в итоге может быть удостоена лишь звания приукрашенной «Восьмёрки». Стремительное монтажное нарастание первой части тормозит, дробится и рассыпается в части второй. Беспомощность сценария прикрывается различными режиссёрскими находками. И надо признать, некоторые из них действительно удачны. Сцена крушения царского поезда. Эпизоды с демонстрацией балета и любовной агонией Воронцова-Козловского. Объяснение в любви Ники и Мали. Их первые постельные сцены. Момент ухода из жизни Александра III.

Хотя везде и всюду бросается в глаза, как режиссёр подавляет в себе желание перейти к

Прыгая и путаясь в истеричном выяснении отношений, иногда сюжет всё-таки спотыкается и замирает, освобождая место для рефлексии. Герой Ларса Айдингера остаётся один на один с самим собой. В одном случае — смущённо отворачивается от камеры, попросту не зная, что играть — мелодрама становится мелодрамой только тогда, когда в кадре присутствуют хотя бы двое. В другой раз пустота сценария силится заглушить свою наготу залпами праздничного салюта. Начало и конец фильма — сильные позиции текста, где вложенная автором мысль должна проглядывать ярче всего. В прологе «Матильды» Николай не в силах удержать в руках свою же корону. В финале — разрывы красочных снарядов приветствуют императора, взошедшего на эшафот (где ранее стоял помилованный им же самим Данила Козловский).

Тип героя

В фильме «Прогулка» камера фиксировала персонажей как они есть — на уровне лица, с позиции присутствующего непосредственно рядом наблюдателя и неотрывно следующего за летним променадом трёх молодых людей. Попадавшие в кадр преграды (автобусная остановка, витрина ресторана, полиэтилен, протянутый вдоль стройки, и т.п.) не отделяли героя от зрителя, а наоборот, сокращали дистанцию. «Матильда» повторяет этот приём — в момент первого появления в кадре на лицо почти каждого героя наложен оптический эффект. Лицо Николая в прологе озаряют бриллианты императорской короны. Воронцов мужественно взирает на зрителя сначала сквозь круглые окуляры противогаза, затем — через стекло огромного аквариума. Сквозь призму зеркал подаются лица Ивана Карловича, директора Императорских театров, и великого князя Владимира Александровича. Что ж, видимо, надеть маску, быть не тем, кто ты есть на самом деле — единственный способ для персонажей существовать в вымышленных исторических обстоятельствах. Даже балерине Кшесинской, принципиально не желающей быть не собой и переодеваться для группового фотопортрета, приходится во второй половине фильма прятать лицо. Эпоха важнее личности.

Так было и в «Космосе…». При этом Евгений Миронов — актёр более чем театральный, с глубоким внутренним переживанием, рефлексией, ограниченной во внешних проявлениях. В фильме, насыщенном крупными, а зачастую — сверхкрупными планами, камера позволяет себе вовсе игнорировать лицо Конька. Миронову приходится повышать интонацию, переходя на почти глухой крик, активно осваивать пространство вокруг себя, лезть в кадр, всюду догоняя одиночку Германа, привлекать к себе внимание, суетиться… Фильм решён в соцреалистической эстетике, но виртуозно выстроенная оптика создателей добавляет в неё импрессионистское освещение и фрагментарный, скорее формальный, нежели структурный монтаж. Что окончательно растворяет и без того ускользающий образ Конька в мифе о стране, которой-больше-нет. В воздухе вечной ностальгии.

В следующем фильме всё иначе, несмотря на то, что сюжетная конструкция «Космоса…» как бы воспроизводится в «Пленном». Хватит бесплодных мечтаний! Надо делать дело! Дело надо делать! Похмеляться после затянувшегося забытья. Совершать, наконец, Поступок. Повествование вокруг двух героев, оба мужского пола, вместо метафоры вожделенной Вселенной — чеченский мальчик. Только на этот раз механизм истории запускает Герман, ставший солдатом Вооружённых сил Российской Федерации, сержантом Рубахиным. Именно в его душе развернётся титаническая экзистенциальная дилемма — быть или не быть? (Говорят, у Шекспира в оригинале — жить или не жить? Так даже точнее). При этом — самый гуманистический и пронзительный фильм. И самый лаконичный — как в плане длительности (час с небольшим), так и своих визуальных решениях. Теперь важнее не быт, не время, не обстоятельства. Пейзаж и вещный мир на этот раз практически отделены от персонажей, обретают свой онтологический статус внутри клиповых вставок. Война, наполненная логическими нелепостями сценария, — лишь условие задачи.

Решение — сам человек.

Глаза, как известно, зеркало души. Герои перемигиваются, переглядываются, разглядывают подолгу друг друга, ловят на себе случайные взгляды, широко и открыто смотрят друг другу в глаза, методично и холодно щурятся, разглядывают друг друга сквозь снайперский прицел. Зрительный контакт — единственный способ запечатлеть то невыразимое, внутри которого Эрос сливается с Агапэ. Оператор Клименко втягивает в эту игру и зрителя. Сержант Рубахин преследует чеченского юношу — по камере словно бьют током. Динамика погони — вид от первого лица, мазки, мазки, мазки… Взгляд юноши, как и его лицо в целом, неуловимы. Частое сбивчивое дыхание. Затянутый монтаж — нарастающее напряжение. Охотник, настигнувший добычу. Долгожданный выдох. Всплеск эмоций. Выплеск. Уподобляя погоню за чеченским юношей половому акту (торжество насилия сопровождается эрекцией Рубахина), Учитель вытаскивает Другого на солнечный свет (свет Божий) и вертит в разные стороны.

Ребёнок медсестры гоняет палкой свою же собаку. Следом за ним палкой дразнят армейских овчарок, натравливают перед охотой. В роли убегающей жертвы — чеченский подросток. Другой — зверь, животное, не человек. Первая стадия. Майор хочет оставить пленного себе. Рубахин настаивает: «Этой мой пленный». И нарушает приказ командира. Всё — между делом, нейтральной интонацией, без кивающего в сторону зрителей акцентирования. Другой — вещь, предмет для торга, товар. Стадия номер два. По пути к попавшей в засаду, а потому — застрявшей в горах колонне, пленный превращается во врага. Хитрого, коварного и опасного противника, который спит и видит, как бы сбежать.

И здесь происходит принципиально важный сдвиг — чтобы признать в

Чаши сценарных весов уравновешивают пленного чеченца и пленного русского солдата. Герои хотят обменять одного на другого. Но солдат убит, а юноша успевает предупредить своих. В чём, правда, впоследствии раскаивается в благодарность за хорошее обращение. И ночью — самое время для свершения признаний и обнажения того, что запрятано под обманчивую оболочку дня, — открывает герою своё имя. Имя — конститутивный признак человека. Знающий истинное имя субъекта обладает властью над ним — подобно Адаму до момента грехопадения, указующим перстом наделявшего именами зверей и птиц. Теперь Другой — это Я, Я сам. Нас связывает общая ночная тайна (напарник Рубахина, вечный и верный спутник Вовка, в этот момент спит).

Но Учитель разглядывает и зрителя. Если в предыдущих работах тому отводилась роль непосредственного наблюдателя, присутствовавшего рядом с персонажами (что особенно заметно в «Прогулке»), а камера оставалась на уровне глаз, за редким исключением, вроде пролетающего в небе спутника, то в «Пленном» фокус авторского видения изменчив и всеохватен. Зритель — теург, ему подвластны люди, явления и вещи со всех ракурсов, ведь чтобы лучше понять что-то (или кого-то), нужно иметь опыт всестороннего и объективного наблюдения.

Пристальнее же всего Учитель вглядывается в самих героев. Внутрь человека как такового. Если пленный юноша Джамал — Маугли, друг Вовка — Иванушка-Дурачок, кто тогда Рубахин? Кто на самом деле? Разумеется, для разгадки сфинкса требуется поставить Эдипа в ситуацию или/или. После длительного восхождения в горы окунуть в грязь, сбросить в пропасть, которая обязательно обернётся могилой. Вопрос в том — для кого?

Учитель, придерживаясь выработанной уже отстранённой манеры, отвлекаясь лишь на живописную природу, выжимая все соки из крайне схематичного и слабого сценария, всё-таки расковыривает пальцем неприглядное человеческое нутро. Простой солдат Российской армии, этот Иван Karamazoff в застиранном потёртом камуфляже, в шаге от воплощения в жизнь высот христианского идеала всё-таки решается на принесение жертвы. Но жертвует не собой. Финальные смертельные объятия — объятия любви. Любви не к Другому, ставшему Ближним, а жёсткая и жестокая асфиксия Эго, поглощение. Убивая объект любви, герой лишает жизни самого себя. Пустой и мёртвый взгляд в послесловии — мучительная констатация Учителем и без того очевидного факта.

Пытается изо всех сил (и даже больше), но не находит счастья Игнат в фильме «Край». Дон-Кихот, Чацкий, импульсивный персонаж, сначала делающий дело, а только потом запускающий мыслительный процесс. «Хреново встречаете», — мрачно сетует списанный машинист и схаркивает под ноги. Игнат — демон, в нём, по меткой дефиниции одной из героинь, «чертей больше», и через экран, через постепенное и последовательное вглядывание в героя, полное трагикомичных моментов, отчётливо проступает авторское отношение. Режиссёр Учитель боится зверя — не лесного медведя, а зверя истинного, в шкуре человека. Контуженный Игнат в купе с «мёртвой» немкой — непонятый Другой. Непонятый и ненужный. Жители Края (герои места, а не пути — всё по Лотману) бессознательно, подкожно ощущают приближение трагедии, связанной с появлением чужаков. Герои, готовые и без точки опоры перевернуть целую планету, оказываются бессильны изменить свою судьбу. И принести пользу окружающим. Итог — вечное скитание по обширной русской земле без цели и смысла.

Не находят себе должного применения и герои «Восьмёрки». Их повседневная реальность настолько чудовищна, что эстетствующая душа художника фокусируется на всём, что угодно, кроме сюжета, хватается за любую деталь, поэтизирует её, добавляет в монохромную палитру бандитских 90-х такие цвета и оттенки, о который никакой другой режиссёр и не помыслил бы.

Увы, прозрачный символизм замкнутой бесконечности стал пророческим. Сильная и волевая балерина Кшесинская — новый Герман, Рубахин, Игнат, только в юбке, вернее, в пачке, — должна была стать двигателем истории. Уступив затем пальму первенства Николаю. И пока Айдингер терпеливо ждал, подыскивая оправдание мягкотелости последнего русского монарха, дебютантка Ольшанская выдавала приемлемую, но ровную игру. Не более. Воплощение абсолютного соблазна, неземной красоты и нечеловеческой грации запуталось в монтажных склейках. Не получилось ни демонизма, ни огня. Экранная Кшесинская — истеричка, самовлюблённая настолько же, насколько самонадеянная, отчего-то уверовавшая в сказку про Золушку. А хаотичные телодвижения к цесаревичу и обратно вовсе обескровили её образ, лишили смысловой наполненности и мотивации. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы крутило 32 фуэте. В то время, как

Финальная клятва Ники и Аликс выглядит куда более выразительным предощущением грядущего Апокалипсиса, чем любые кровопускания, давка на Ходынке и упавшая корона.