Психотический трип Лючии Джойс в романе Finnegans Wake

"Наш кубодом все также качается как уховидец на гром своих арафаток, но мы слышим также сквозь последовательные года тот захускалый хорейш некалифанных мыслименеймыединых что вычернят белокамень когда-либо опронесшийся с небес. Обопри нас поэтому в поисках нашей строгодности, О Вседержитель, в какое время мы встаем и когда прибегаем мы к зуборлашке и перед тем как грюхнуться на наш кожовик и в ночи и при угасе звезд!" [Finnegans Wake, пер. Коземира Розвягинцева]

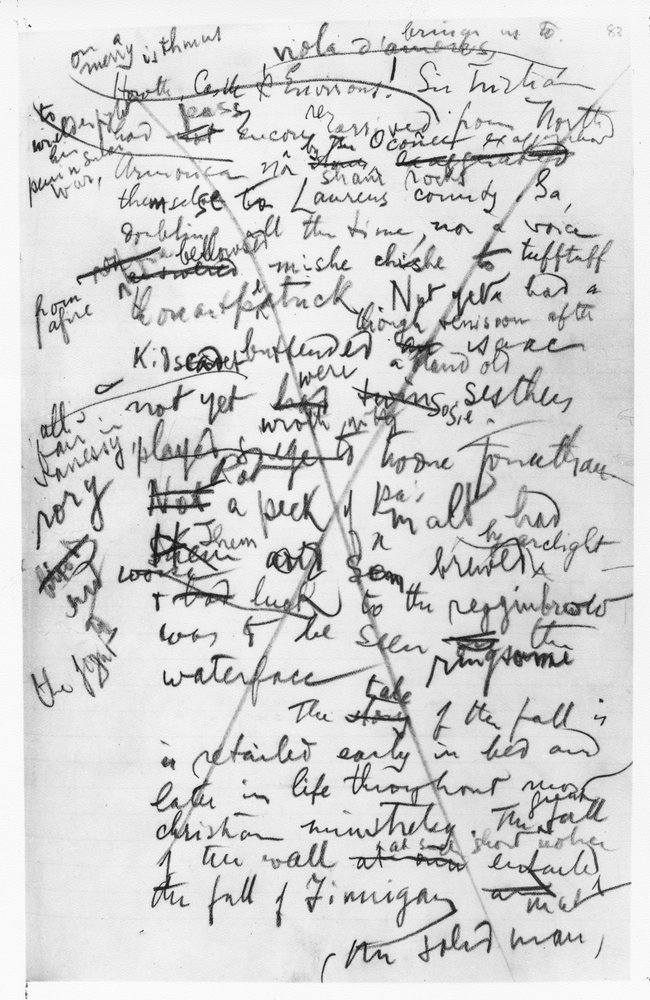

Данный отрывок — фрагмент русскоязычной версии последнего романа Джеймса Джойса, определившего пути поставангарда, наряду с "Моллоем" Беккета и "Голым завтраком" Берроуза. Именно Джойсу, осуществившему самую радикальную текстологическую трансгрессию среди модернистов, принадлежит первенство в деконструкции языка и негативизме распадающихся образов: Гертруда Стайн, Альфред Деблин, Самюэль Беккет шли уже по проторенному Джойсом пути, и были его своеобразными эпигонами. Вся современная литература, с модным сейчас потоком сознания, без знаков препинания и больших заглавных букв, обязана джойсовскому тексту, — преодолению горизонта нормированного языка, и разрыву логики нарратива, впервые апробированному в "Улиссе", а в "Поминках по Финнегану" доведённому до крайней степени.

Поздние тексты Джойса непроницаемы для читателя, до сих пор не ясно, для кого он их писал, это мир, герметично закупоренный в собственной ментальной изоляции, тексты нарушающие даже не логику нарратива, но психический механизм образования ассоциаций, — психопатологические стенограммы, запечатлевшие копошение червей в голове диссоциированного субъекта.

Как в случае с Гойей, прослеживая творческую эволюцию Джойса мы видим, что из классического драматического сюжета вырастает нечто совершенно чужеродное, инопланетное: сквозь прозрачно ясные, примитивные картины обывательских страданий и серости повседневной жизни проступает застывший инфернальный пейзаж. Исследователи Гойи по сей день не могут восстановить технику создания "Десастрес", никто достоверно не может сказать, как он это делал. В литературе Джойс повторил примерно то же, что Гойя в живописи, но не остановившись на достигнутой "вершине", пошел ещё дальше.

Язык больше не средство коммуникации и письма, но инструмент ментальной оккупации и подавления. Предшественник у Джойса в литературе все же был, — маркиз де Сад, использовавший язык не для выстраивания связей между элементами сущего, и социальными конгломератами, но для отрицания миропорядка в целом, язык больше не признак наличия разума, а орудие разрушения. У Джойса, в отличии от Сада, язык подвергает деструкции уже не мир Модерна, с его богом и моралью, а представление субъекта о порядке сущего в самотождественности космоса. Если Сад покушался на бога и человека, то Джойс разрушает самого субъекта, взбунтовавшегося против бога и человека, это бунт против способности к бунту, — последняя стадия метафизического сопротивления, диалектическое отрицание отрицания, точка входа в негативность, антипоэзия после уничтожения антропоса на генетическом уровне. Эксперимент Джойса с текстом, и правда, аналогичен опыту генной модификации человека, он задает генеральный план по пересборке ментального кода традиционного субъекта, в чем-то это схоже с облучением радиацией цепочки ДНК в лабораторных условиях, с целью вызвать новую мутацию, хорошую или плохую, — вопрос третьестепенный.

Главным источником идей для написания "Поминок" была дочь Джойса, Лючия, много лет страдавшая тяжёлой формой шизофрении, с частыми гебефреническими и параноидальными приступами.

Пожалуй, для европейского авангарда Лючия не менее важная фигура, чем Елена Дьяконова. Последняя, посредством безошибочной интуиции и мании к накоплению гениев в своем лоне, создала знаковых художников сюрреализма, без которых дальнейшее развитие живописи в сторону постмодернисткого нигилизма было бы невозможным. Лючия же просто находилась рядом с отцом, изрекая бессвязный бред, параноидальные пассажи, коверкая и искажая речь, вызывая у отца смешанное чувство отчаянья и болезненного интереса к тому, что может означать ее бред. Как-то, при написании "Улисса" у Норы, жены Джойса, случился выкидыш, и он долго рассматривал отторгнутую материнским лоном органику людского помета, изучая консистенцию и расплывчатые черты мертворожденного, что потом легло на страницы романа, в раздробленном тексте одной из глав, собранной из полунамеков и смутных аналогий.

Самоотрицание, раскол субъекта, расщепление "я", в потоке эксцентричной, местами нечленораздельной речи, с крайним минимумом, или полным отсутствием эмоциональной составляющей, — нечто бесформенное, не поддающееся никакому влиянию из внешнего мира, как падаль, утопленная в болоте, или трупный жировоск. Это можно только подавить, отринуть, но не вывести к гармонии и свету рациональности. Делёз писал про аморфность первичной субстанции, называя ее "телом без органов", но я ввел бы ещё более точный термин — "мозг без извилин". Мыслит не живой организм, а среда, создающая его и уничтожающая, мыслят камни, светила, космическая пыль и сама смерть, через энтропию мышление обнаруживает отсутствие мыслящего. Мышление субстанции, в существовании которого здравый ум справедливо и естественно сомневается, не похоже никак на известный нам процесс мозговой активности, и его нельзя записать линиями энцефаллограммы.

А вирусы, бактерии, ракообразные?

Нервная система членистоногих не исчезает окончательно в психике сапиенса, но по универсальному биологическому закону (онтогенез, есть короткое повторение филогенеза), сохраняется рудиментом в спящем состоянии, и пробуждается как патология в обстоятельствах, когда система, такая совершенная и неуязвимая, вдруг даёт сбои, и весь грандиозный эволюционный конструкт начинает рушиться.

Психика вши, клеща, самки паука черной вдовы, отрывающей голову самцу, возвращается к цивилизованному индивиду проблесками сознания его истинной сущности. Бред Лючии стал для ее отца завершальным витком трансгрессии, определяющим фактором обнуления знака. Роман "Поминки по Финнегану" ретраслирует то, о чем может мыслить клещ, присосавшийся к бродячей собаке.

Нужно также отметить странность имени Лючии, которая способствовала погружению Джойса в негативизм уже не как писателя, а как сталкера, ступившего в зону эпистемологического нигилизма. Ее имя переводится как свет, сияние, это женский аналог имени Люцифера, сына утренней зари, и светлейшего из ангелов, восстановившего против себя Демиурга, и низвергнутого им на дно мироздания, обесчещенного, но не сломленного. По сути, Лючия Джойс была дублем анти-демиургического аннигилятора, бессознательно проделавшая за отца основную работу по преодолению Логоса, которую тот записал, словно медиум, при контакте с потусторонними силами. Болезнь Лючии прогрессировала, не смотря ни на какое лечение, она умерла в доме для душевнобольных, так и не вернувшись в нормальное состояние. Для Джойса шизоидный раскол Бытия стал окончательной эстетической истиной, кроме того болезнь глаз, помимо погружения в мрак психический, способствовала скорейшему наступлению настоящей слепоты.

Если Лючия была светом, то не светом далёкой звезды, не физическим сиянием, она источала свет белой горячки, внутренний свет, который видишь в предсмертном сне, сияние, которое равно абсолютной тьме, как отождествленное с ничто бытие в гегелевской метафизике, холодный темный свет, какой может излучать алхимическое чёрное солнце. Джойсу делали операцию на глазах, когда он находился в сознании, он чувствовал движение хирургического инструмента, проникающего в глазное яблоко, и боль слышалась не столько физически, сколько от самого понимания того, что прямо в текущее мгновение его, теряющего зрение, разбирают как часовой механизм. В последний раз Лючия возникает как чудо прозрения во тьме органической слепоты.

Душевные сумерки не затмили страдающее око художника, они прояснили распад реальности на микрочастицы, что стало светлой истиной диссонанса, отмены смысловых связей и смерти Логоса. Ослепление привело к ясности. Здесь нет ничего депрессивного в клиническом понимании, нет экзистенциального ужаса, — последнее придумали доктора и полиция мыслей, профессора и гуманисты, смерть бога светла, словно снег в Рождество, о чем свидетельствовала Лючия Джойс, и что навеки запечатлено в тексте, зафиксировавшем разложение классического субъекта.