Институциональная рамка как форма отказа от идеологий нарциссизма

Часть 1

Контекст возникновения текста

Данный текст родился как форма критики определённого мыслительного шаблона. Это послужило предпосылкой для построения ряда соображений, которые несколько вышли за рамки изначального замысла. И эта конструкция оставалась бы в заданной конфигурации, если бы не одно дополнительное обстоятельство.

Упомянутый фактор по праву можно рассматривать в двух аспектах: акта и содержания высказывания — того, что сопровождает любое обнародование продукта, но закономерно забывается. Он, как кажется, резонирует с одним из пунктов текста, а именно — с проблемой ресентимента. Если изложение данной преамбулы воплощает собой этот феномен, пусть же оно станет его двусмысленным памятником.

В любом случае, речь идёт не о какой-либо «межличностной» сваре, но о детерминации структурирования знания в определённом поле (то есть об идеологии), которая логически предшествует любой «интерсубъективности». Описание обстоятельств, на наш взгляд, лишь репрезентирует хитросплетения и специфику формирования отношений внутри группы, учреждённой вокруг признанной персоны в качестве назревающей институциональной структуры, которая тщится именоваться кругом последователей. И лишь вторичным образом нюансы этих интеракций претерпевают воображаемый захват, создавая видимость приватных дрязг. Лакановская методология предполагает, что языковая структура стремится к самоподобию.

Повод к размышлению: отказ в публикации

Автор предполагал разместить текст на ресурсе LacanLink, однако запрос был отклонён. Отказ мотивировали наличием логических ошибок и тем, что риторика повествования пошла в ущерб аргументации. К сожалению или к счастью, автор не удостоился конкретных примеров того, что, по мнению оценивающей стороны, оказалось «не ко двору». Затем было выражено пожелание разместить материал на другом ресурсе — чему мы с благодарностью и энтузиазмом вняли.

Однако, если, по выражению Лакана в «Ответе чудаку-бельгийцу», отказ является формой сотрудничества (пусть и в очень смещённом виде), мы не можем отказать себе в продлении этого сотрудничества. Мы предпримем скромную попытку осмыслить, насколько свита бывает большей роялисткой, чем король, и как придворные задают писк моды.

Анализ причин отказа: логика и её пределы

Начнём с причин отказа. Мы отдаём себе отчёт, что они, скорее, выступают предлогом, и нам доподлинно неизвестно, чем был продиктован сам отказ. Однако в любом случае выбор этих оснований (как подборка дискурсивных элементов) нельзя считать произвольным, сколь бы таковым он ни казался с позиции здравомыслия. Против этого свидетельствует всё то, о чём нам, как аналитикам, говорит «знание, которое не знает само себя».

Поскольку никаких примеров мы не получили, нам приходится опираться на сомнительные предпосылки для рассмотрения (хотя имеется одна догадка, которую мы представим ниже). Пусть же тревога послужит в этом деле путеводной нитью.

Итак, в каких случаях прибегают к апелляции формальной логике? Безусловно, когда на горизонте маячит призрак истины, но пока не будем приближаться к этой милой девице слишком близко. Казалось бы, азы формальной логики гласят, что истинность не каждого суждения выводится из истинных посылок — некоторым видам пропозиций для их истинности необходима ложность условий. Однако возня с истинностью сама по себе ведёт нас к проблеме соблюдения закона исключённого третьего.

Что на этот счёт говорит психоанализ? Попросту говоря, на своей территории он отменяет легитимность этой аристотелевской догмы. Он придерживается гипотез о несовпадении означающих (лингво-структурный постулат) и об их расщеплении — как следствия попытки их картезианского «сшивания» (структурно-онтологический постулат).

Нас могут спросить: зачем нужно воспроизводить столько раз освящённые и всеми усвоенные вещи? — и тем самым заподозрить в извлечении симптоматичной разрядки. Мы отвечаем: лишь затем, что именно эти, казалось бы, заезженные и широко растиражированные принципы почему-то раз от разу забываются именно там, где теория предсказывает их несрабатывание.

Это конгениально тому, как социальный критик мнит себя свободным от идеологии благодаря применению тонко выстроенного аппарата, упуская из виду, что упор на его применение и является проводником идеологии по преимуществу. Как говорится, ей абсолютно индифферентно, где проявиться. Лишь на фоне контрапунктной демонстрации, которая бы соотносила «тезис и антитезис», можно обнаружить очередной акт уступки в знании. Уступки как средства позиционирования — в данном случае, похоже, институционального.

Отсюда следует, что подобная критика, в отсутствие указанной демонстрации, сама должна быть запрошена на предмет собственной повторности. Однако, соотнося как уступку в знании, так и «подозрительное» подозрение, можно заключить о «сговоре без заговорщиков». Конечно, если уступка совершена, то, в согласии с принципом воображаемой идентификации, это Другой должен сойти со сцены — перед чьим взором пропажа могла иметь место. И, как водится, без призыва к истине как средству, которое отбрасывало бы вопрос о желании и его пресловутой кастрации, в таких деликатных делах не обойтись. Налицо машинерия отыгрывания.

Здесь стоит внести различие: в предложенных тезисах об институциональной рамке говорится, что сама институция сообразуется с незадачливостью субъекта относительно кастрации. Однако она может и отбросить нашего незадачливого персонажа — в этом заключается принципиальная разница. Формула: «Ничего не хочу об этом знать» — иллюстрируется здесь как нельзя лучше.

Второй аспект: вопрос о риторике

Эта часть будет опираться на представленный выше вывод и послужит его дополнительной репрезентацией. Хотя выбранный элемент отказа на уровне содержания легко считывается как эвфемизм упрёка в софистике и демагогии, мы не позволим себе оставаться на этой поверхности и переместим взгляд.

Тут нам открывается ироничное обстоятельство. Вспомним забавную историю: как-то Лоуренс Краусс в кругу «всадников атеизма» критически заметил, что его религиозные оппоненты не обременяют себя долгом доносить до паствы тонкую полемическую экзегетику в спорах с учёными, а лишь безапелляционно утверждают существование Бога. И хотя, как гласит шутка об «единстве и борьбе противоположностей», обе стороны спора суть одно, в замечании Краусса есть доля правды о «политике знания».

Так, в опостальских пенатах LacanLink ведущим спикером была предпринята попытка возвращения Пола де Мана и перепрочтения его наследия сквозь призму критики генетической модели романтизма, заложенной в том числе и в психоаналитический нарратив как средство риторики. И каким хорошим уроком демановской деконструкции служит то неудобное обстоятельство, что именно в рамках романтической герменевтики культивировалось представление о спекулятивной бессмысленности риторических напластований. Им противопоставлялся эстетизм ограниченных, «правильно» подобранных комбинаций «нужных слов», которые бы адекватно отражали «красоту невыразимого».

Этот щекотливый момент усугубляется другим. Не тот же де Ман наносит удар по представлению о риторике именно тем, что низводит её до уровня простого представления? В противовес тому, что именно риторические модусы и позиционирование фигуративных средств формируют условия функционирования письма как такового. Говоря иначе, не наблюдаем ли мы в этом элементе отказа языковой факт сведения обстоятельств письма лишь к содержанию высказывания, где предположительно «аргументация выигрывает у нагромождения словесных завитушек»?

Подхватывая аргумент де Мана, Деррида в книге «О почтовой открытке» работает с этой же проблемой. Он обращает внимание на то, что расчленение дискурса Фрейда на составные части с последующей их «критикой» в парадигме корреспондентной теории истины носит сугубо искусственный характер и служит делу нерадивого переприсвоения его наследия. В общем смысле, для деконструкции сцена письма не может быть разорвана на риторику и грамматику, на именование и референт и т. д. Потому в письме не может быть приоритета «убедительности» режима чтения для решения вопроса об истине.

Исторический контекст и заключение

Несколько лет назад на этой почве у нас уже возникал обмен колкостями с одним из авторов LacanLink. Выбранная автором интенция сводилась к критике «философствующих психоаналитиков», коих много в лаканизме как таковом. Подобные установки, через свою спекулятивную барочную реализацию, якобы отдаляют аналитика от сути происходящего в анализе. Как мы можем заметить, в этой интенции и в элементе отказа сохраняется одна и та же сквозная позиция. Однако этот инвариант не является «авторским»: подобная позиция скользит от аналитика к аналитику, сохраняя устойчивые для её появления черты. Складывается впечатление, что данная позиция повляется как если бы была ответом на требование, которое повеливало проводить линию водораздела — между простым и сложным, своим и чужим, абстрактым и конкретным и т. д. Но тот, кто взывает к проведению разделительной черты, сам исчезает, изымается из этого акта. Как итог: в остатке только очень конкретно понятая «абстрактность», сводимая к штампам об «умстовании» и абстрактная «конкретность» — чем-то таким, что может опираться только на идеалал игр с достоверностью. Игр, в которых ставка делается на референциальную функцию. И функция эта призвана связывать высказывание с тем или иным видом реальности, очевидной «материалистичностью» объекта или, в худшем случае, устанавливать истинность.

Мы лишь можем сказать, что никая «языковая игра» не может быть изъята из поля дискурсивного пространства без того, чтобы не расплачиваться за эту процедуру по гамбургскому счету. В завершение лишь пошутим, что материал с именованием а-ля «Смулянский как объект удержания» ещё ждёт пера заинтересовавшегося исследователя. Мы же сохраним «нерасчёсанность» нашего текста и перейдём к нему.

Часть 2

Введение категории: акт чрезвычайного положения

Введение категории институции, ретроактивно и воображаемо назревавшее для встраивания в теоретический аппарат, тем не менее несёт на себе черты действия в ситуации чрезвычайного положения. Это кажется довольно странным, поскольку без основательной попытки продумать то, что предоставляет вносимая мысль, данное вмешательство, как отмечалось, развеялось бы немым ветром по долине безмолвия психоаналитиков.

Теоретический произвол и его последствия

Этот теоретический произвол (как книга Тупинамба, так и развитие её идей Смулянским), по преимуществу неотеничный, вносит существенный дисбаланс в сложившийся строй теории. Он учреждает реальную непроходимость, во многом или полностью разрывая с наработанными значениями. Являясь «шоковой терапией» для устоявшихся конфигураций знания, обсуждаемая инновация сама создаёт мощное ограждение. Оно одновременно будет выступать пробным камнем для теоретического продвижения, КПП, а также тестом на отсев последователей, оппонентов и противников — независимо от номинальной или латентной интенции.

Как и в случае разочарования сценарных судеб гендерной теории по отношению к структурализму, здесь на первый план выходит крайняя динамическая неустойчивость концепции институциональности и её буквально с самого старта «исчезающий» статус.

В сложившихся обстоятельствах размыкания мы наблюдаем двоякий исход: получая в обращение мощный эвристический скачок, мы на месте внесённой неопределённости создаём опасный прецедент. Из-за него эксгумируются и обретают плоть уже, казалось бы, преодолённые древние призраки. С ними, как казалось, успешно разделались предшествующие дисциплины, но, как оказалось, успокаиваться было рано.

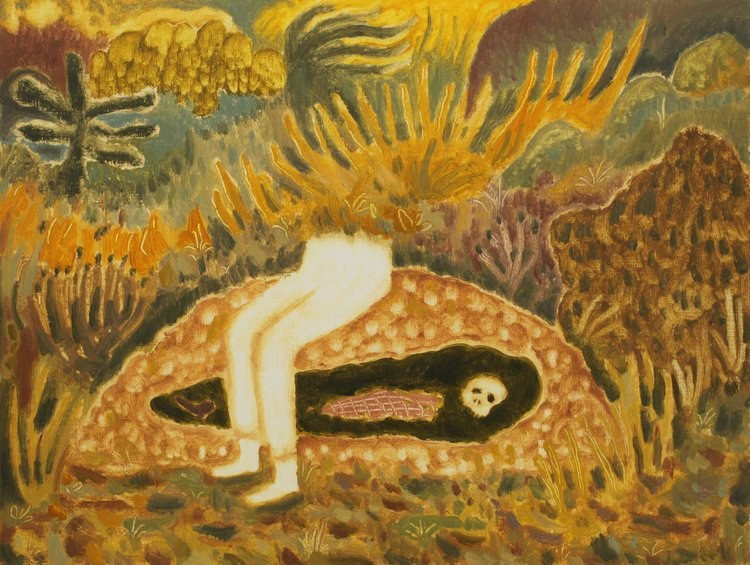

Возвращение ревенантов: персонализм и инструментализм

Аналогично воцарению концепций патриархата или системы угнетений, за монарший стол возвращаются персонализм и инструментализм в их самом конъюнктурном и онтическом изводе. Лакан называл породу таких ревенантов триумфом религиозности, видя в нём существенную угрозу для психоанализа и предрекая последнему участь в мрачных покровах. И аналитик, будто находясь в положении нейтрального и молчаливого наблюдателя, должен созерцать ридикюльную жестикуляцию своей «Венеры в мехах»: то есть скромно наблюдать за тем, как-то или иное критиканство воображает, что может эпатировать перформативными мистификациями в рассчёте на сугую «нейтральность» аналитической позиции. Но — нет: не должен.

Конечно, речь идёт о предрекаемой реформации античной эпистемы души, для которой предполагается тождественность тела со всем, что пытается помыслиться, силясь дать объяснение этой самоидентичности. Иначе говоря: об эпистемологической установке совпадения места артикуляции говорящего, его тела и субъекта высказывания.

Прошедшая через горнило христианства, эта эпистема как говорящее субъекто-тело должна воссоединиться благодаря трансгрессии «абсолютного господина» (воскрешение и победа над смертью в душе) и конверсии (перерождения) души как тела. Эта дуальность симметрична и взаимно обратима. Тогда как Лакан вводит неизбежность неполноты знания и её эффектор — афонизис субъекта. Нетрудно заметить, что налицо реактуализация лакановской стадии зеркала с её пресловутым могуществом воображаемого фаллоса в проекции взгляда. Этот взгляд гипостазирует субъекта в содержании говорения о нём, в то время как структурализм Лакана отводил субъекту бытие мерцающим эпифеноменом по отношению к нестабильной языковой структуре, для которой прикрепление речи ничем не предписано и является случайностью. В то время как «говорящий» в «говоримом» предполагает эквивалентность и отражение смысла. Именно в этом месте необходимо перевести стрелки на начатую тему.

Клинические грезы и реальность практики

Удручающе повторно о психоаналитической практике грезят как о чём-то, что логически ультимативно предшествует всем другим ипостасям психоанализа, порождает и задаёт им утилитарно-потребительский тон. Но в то же время она сводится к чему-то, что в виде клиники материализует и обосновывает его существование. Фигура аналогична деконструированной Бодрийяром вечно «поругаемой и необходимой» материи.

В этих грёзах аналитик предстаёт проводником-партнёром на пути чаемых вот-вот-возникающих изменений — пусть те и не несут ничего от наивной метафоры оператора и проделанных им манипуляций.

Изменений или «инаковости», что ультимативно уклоняются от возможности определить их через процедуры дифференциации, концептуализации, описания и т. д., — хотя и с учётом изоморфизма остатка по отношению к любому символическому праксису, не только психоаналитическому. Ко всему прочему, избыточная «инаковость» заклинается в модусе устранения воспроизведения и креации различия из ничего путём диахронической преемственности перебора и отбрасывания сущего. В противовес этому невозможное определяется «возвращением на то же самое» место и утверждением безразличия (но об этом чуть ниже).

В своей буквализации эта позиция сводит клинику психоанализа к кабинетной синекдохе, где аналитик бдит, как бы загнать все ляпсусы субъекта под сень фаллического означающего. С тем уклоном смысловым уклоном, что в клинике так и происходит: описательная модель совпадает с действительностью опыта. Конечно, а так называемая инаковость — что фаллическому механицизму аналитика показывает язык и ускользает в области супранатурализма — только оттуда и исходят «потенции к изменениям, чему уже резко возражал Фрейд.

Фрейд и Лакан: против мистики реального

Как замечали психоаналитики, для Фрейда клиника — это то, что с психоаналитиком случается. Лукавство фрейдовского взгляда раскрывается благодаря его полному отрицанию случайности как психической причинности: кабинетная практика для психоаналитика неизбежна, но является лишь эпифеноменом заузливания материального и концептуального регистров.

Откуда следует коррозирующее представление о психоаналитической практике как мистики реального; реального, которое сработает вопреки другим регистрам — хоть ты об стенку расшибись, — а не, скажем, благодаря предложенному лакановскому соположению колец и топологическому вычленению узлов в экстериорном пространстве и их записи.

Как и Фрейд, Лакан испытывал аллергию на супранатуральные заходы в психоаналитический регион, что ярко дало о себе знать в амбивалентном отношении к Кантору. Так, формализуя сексуацию мистического наслаждения благодаря введению отрицания квантора всеобщности в «женской» матеме и тем самым проводя границу области применения символического, Лакан тем не менее отрицал существование канторовских трансцендентных иррациональных чисел: нельзя ни назвать, ни вычислить хотя бы одно такое число. Мораль этой басни отрицания подхватывает Тупинамба, но сейчас не является целью решить эту проблему — спор о конечности, бесконечности и зазора между ними. Наш пример лишь служит иллюстрации того, как соотносится желание аналитика и мистика.

На деле бадьюанская реинвестиция через философию канторовской веры в существование платоновских эйдосов, по пути диахронического восхождения к которым субъект непостижимым образом конституирует свою инаковость, — это то, чему психоанализу неплохо было выказать отказ в праве на привилегию приоритетной концептуальной оптики.

Подобно тому, как субъект науки, начиная с Коперника и Галилея, в современном состоянии знания пресловутый учёный стремится отнять у метафизики её основания для претензии на бесконечности, сингулярности, антропность, абсолют и т. д., так и психоанализ никогда не смирится и будет преодолевать сексуализацию знания, господство сингулярностей и наводнение религиозностью. И именно этому служит никогда не своевременная, но всегда необходимая попытка переопределить состояние психоанализа через функционирование институций.

Институция как топологический оператор

Благодаря паралаксу с диспозиции «аналитик-анализант», «субъект-тело», «структура-модель» etc. на «высокоуровневые» транспозиции, простраивающие внеположенные к молекулярным цепочкам связи, мы можем попытаться предпринять некоторое подобие коррекции понятий.

Первому и, как кажется, интересному преобразованию подлежит горизонт психоза. В этом разрезе мы можем отделить коллапс судьи Шребера от феноменологии страдающего тела с её слащаво-приторным акцентом на ламентации «конверсии в женщину Бога». Мы можем рассмотреть конкретную прописку речи психотика в «доме» институции — а именно: возвращения бреда в то место, откуда он и был индуцирован, когда Шребер «доказывал свою нормальность» перед заседанием коллегии на право занимать место среди прочих. Но с сохранением системы универсума, альтернативной данной, по сути отделением символического и реального колец от воображаемого архива знания.

Тогда институция надобна не для прохождения сквозь фантазм (как в случае невротика), но для перезаписи имени собственного. Перезаписи, которая бы позволила хоть как-то компенсировать разрыв с воображаемым регистром. Скажем, не будь шведской академии наук, получилось бы ли тогда Джойсу выписать свой синтом как собственное имя?

Как, следуя этой же логике транспозиции, можно переопределить невротика навязчивых состояний? Герой нашего времени занимает почётное место в кэрролловском безумном чаепитии.

Введение институционального позволяет придать функционированию гомосексуального влечения новое измерение. Если воспользоваться алгебраической аналогией: как тензор позволяет обобщить вектор и матрицу, так и судьба влечения в своём описании больше не обязана замыкаться в дуальностях (субъект-объект, желание-Другой и т. д.). Она получает необходимый объём, благодаря которому мы можем говорить, что не только отцовское означающее служит регулятором, отделяющим субъекта от наслаждения, но и нечто структурно организованное, так же исполняющее роль заграждения к объекту. Однако уже не в виде черты или ломаной, но чего-то такого, что может быть инженерно смоделировано (вспомним, как занимали Лакана технические объекты типа ГЭС или дамбы) и благодаря чему уже обнаруживать «следы» т. н. четвёртого измерения — то есть выявить кривизну пространства.

Институция как машина отсрочки и источник рессентимента

Именно институция вносит наибольший вклад в создание неопределённости, дисторсии, благодаря которой задаётся отсрочка удовлетворения влечения. Это именно тот постоянно сбивающий с толку эффект в клинической динамике, который Лакан описывал в парадоксальном виде: «Чем ближе приближаешься, тем искомое дальше, и чем ты дальше от искомого, тем оно ближе к ищущему».

Для создания «проволочки» в руках институции имеется не только пресловутая «очередь в окно» — в её ассортименте богатый инструментарий принципов, каким образом можно исказить траекторию и создать необходимые задержки: зеркальный лабиринт, анаморфоза, система сообщающихся сосудов и т. д.

Ввиду вносимой «извне» отсрочки субъект получает дополнительный источник обуреваемой им тревоги, а также агрессии. Поскольку институция, явно вскрывая неполноту Другого и помещая невротика как объект взгляда в экстериорное пространство, ломает дуальность воображаемых отношений с другим. С другим, с которым «всегда можно договориться» и который всегда «ведёт себя перед другим так, как если бы хотел, чтобы другой вёл себя подобным образом по отношению к нему». Неустранимость нарушения зеркальных отношений и может получить наименование ресентимента.

Мы помним, что уже Ницше определял ресентимент через мораль слабых: рабов, что в своём противочувствовании ропщут против активной воли аристократии, создавая реакцию. То есть как рабы, так и аристократия определялась Ницше через классовое свойство, но — не как «динамика двух индивидов». Безусловно, Ницше уже покрывающе фантазировал о структуре отношений рабства и господства, поскольку ему, в пору «слома веков», ничего, кроме последней предсмертной судороги аристократии и расцвета бюрократии и рабочего класса, наблюдать не довелось. И всё же определение рессентимента как одного по отношению к сообществу представителей «знания надзора» — позволяет нам понять, в каком месте терпит крах практикуемая субъектом педагогика невроза и избавиться от редукционизма «любо-ненависти двоих».

И хотя есть «самовыдвиженцы», которые стараются уклониться и обойти институциональную преграду, однако большая часть таких падает жертвой двойной неудачи и потому обречена расплачиваться беспросветной прокрастинацией. Они находят обиталище лишь в лелеянии особости своего «я», поскульку некому выбросить на свалку никчёмную педагогику, а затем — и само «я», и пожранную тревогу Другого.

Даже если благодаря удачному стечению обстоятельств невротик продвигается в сторону любви многих, то сохраняемое им ослепление по поводу проблемы желания как такового несёт в себе потенциал декланширования. Ведь благодаря процедуре прохождения «сквозь институцию» субъект усваивает, что торможение неустранимо.

И только система задержек, меняя своё значение и действительно становясь «нейтральной», позволяет получить желаемое продвижение. То «прямое» или «слишком» быстрое прохождение, лишая субъекта буфера отсрочек и рассредотачивающего экрана, вполне способно «вышибить» не слишком-то прочное фаллическое означающее навязчивого субъекта. Потому, хотя невротик и обречён на постоянную конфронтацию с «кругом избранных» публичного лица, это страдание держит его поодаль от достижения блага.

Ретроактивное прочтение классических случаев

После этих предварительных намёток уже проглядывает тонкая тропка, следуя по которой можно иначе перепрочитать случаи «Человека-волка» и «Человека-крысы».

Если в классических интерпретациях объяснительная сила вырабатывается из факта встречи Ратенмана с рассказом об анальной пытке крысой пленного — и сам по себе факт этой встречи как бы повисает в абстрактном безвременье, — то мы уже сейчас можем его нюансировать и придать предварительную спецификацию в терминах относительности.

В разговоре с офицером Эрнст Ланц услышал нечто такое, что, по идее, не должно было бы исходить от представителя военной институции. В каком-то смысле он (Эрнст) стал выделенным объектом любви старшего по званию: находясь в должности лейтенанта (метонимическое соотношение с пленным) и пребывая в «подчинении» у капитана, его фантазм получил резкую преждевременную нагрузку, от чего — короткое замыкание, как бы воспроизведение первосцены «вовне». В каком-то смысле, имел место акт генитального изнасилования, реализованный через речь.

К случаю «Человека-волка» и его трагическим обстоятельствам невроза нам не удавалось подобраться довольно долгое время. Однако триггер, что запустил развязывание симптома, — самоубийство сестры, Анны Панкеевой, — получает ключ к осмыслению с неожиданной стороны.

В обстоятельствах невротизации Панкеева, Фрейд не единожды возвращается и обсуждает моменты, когда сестра пугала брата книжками, где содержались «страшные истории» о волках. Фрейд замечает: не будь частых упоминаний о волках, субъект мог бы более успешно защититься от возвращения вытесненного до той поры, пока не произошло роковое самоубийство.

В данных размышлениях нас интересует та роль, которую выполняет книга как объект, контейнирующий наслаждение в связи с истерическим субъектом, что формирует определённые практики обращения с этим объектом.

Однако здесь мы вынуждены прерваться: не это является предметом нашей заметки. И перейти к пролегоменам для транспозиции истерического субъекта.

Невозможность говорить об истерии

Говорить об истерическом субъекте представляется чем-то из области невозможного. И есть немалая опасность начать говорить за истеричку/за-место истерички. В клинической практике стабильно находит подтверждение наблюдение, что через истеричку сегодня вещает дискурс университета. Это более фундаментальный вид немоты, нежели тот, что способствовал придерживанию другой речи истеричкой в эпоху её «большой формы» — до Второй мировой войны.

Аналитики понемногу начинают признавать, что именно психоанализу принадлежит честь совершить существенный вклад в погребении этой речи своим вмешательством. По выражению Алена Ванье, истеричка говорит на «современных диалектах и вместе с тем — ставит шаг движения этого времени».

По всей видимости, Фрейд спровоцировал недомогание культуры двойным образом:

1. Совершив оглашение того скандального наслаждения, которое несёт за собой истерическая речь;

2. Продемонстрировав тем самым, что именно эта речь является его, Фрейда, страстным объектом желания.

Беспрецедентная скандальность этого двойного жеста и потребовала, и повлекла настоятельную потребность смонтировать надёжный саркофаг, наглухо запирающий объект возвышенной непристойности.

Потому аналитикам приходится обходиться очень ненадёжными средствами: реконструкцией специфики связей в истерических отыгрышах и актин-аутах, либо толкованием продукции в виде фэндомов либо фанфиков. Однако эти грубые инструменты довольно сомнительны в отсутствие доступа к симптому как таковому. Потому необходимо оставить на время возню с клиническими штудиями и воспользоваться иным способом.

Иной способ: взгляд на сообщество

Способ этот, чуть менее неудовлетворительный, нежели приведённые, — это посмотреть за тем, как сегодня об истерии говорит психоаналитическое сообщество. И отправным пунктом нам послужит определение Лаканом себя как «совершенного истерика». По сути, он выводил свою позицию из отказа от любви к отцовской фигуре, но постоянном вопрошании «своего бессознательного» — столкновения с такими вопросами, на которые у Другого ответ принципиально отсутствует. Тем самым Лакан размыкает неправильно составленный композит.

Нейтрализуя отца всего лишь до одной из топологических функций и снимая изоляцию с неизбывного вопрошания, и перенося его из «пустого и изолированного места» в процедурный контекст дискурса истерика (переходит от 16-го к 17-му семинару), он открыл для нас иную возможность.

Аналитики, пусть и много позже, воспользовались этой возможностью и установили, что в фантазме истерика любовь направлена на партнёра-любовника отца. Однако вытесненный партнёр-любовник, на наш взгляд, всего лишь не слишком удачная форма описания, применённая Фрейдом при реконструкции фантазма в работе «Ребёнка бьют».

Исходя из заявленной темы, мы считаем 3-ю фазу разворачивания фантазма, в которой, как говорит Фрейд: «Избивающее лицо сначала отец, позднее — какой-то его заместитель из отцовского ряда…», — более важной для переопределения истерической любви. Коррекцию можно совершить, перевернув отношение: это отец выступает представителем метонимического ряда чужаков.

Витгенштейн против платоно-генетической модели

Что же это даёт? На деле уже немало. И, как это ни странно, здесь нам неожиданно помогает Витгенштейн. Людвигу очень не нравилась платоно-генетическая модель наследования, в которой по цепочке передавался общий для всех переменных инвариант признака, «ген», едино восходящий к «отцовской субстанции». Витгенштейн же предлагает нам помыслить такой тип наследования, который может связывать переменные разными способами. Например, через частичное перекрытие признаков: каждая переменная может усиливать или ослабевать связи между собой за счёт продвижения цепочки, в которой, скажем, форма родства между переменными А и F образуется за счёт следования промежуточных связей между другими переменными (ВСDЕ); но при всём этом — не иметь никакого общего признака. Возьмём следующую последовательность: А (прислуга семьи), В (отец Доры, управляющий), С (госпожа К, адюльтер отца), D (Господин К, супружеская чета К), E (Дора, любовный объект К), F (Фрейд, аналитик Доры).

Связь A (Прислуга) — B (Отец Доры): связь «управляющий — подчиненный». Но также, через прислугу (которая, по тексту Фрейда, была в курсе отношений отца с госпожой К и предупреждала Дору) возникает связь «посредник/информатор в любовном треугольнике».

· Связь B (Отец) — C (Госпожа К): явная связь адюльтера, любовная связь. Но также связь «пациент — сиделка» (госпожа К ухаживала за отцом Доры, когда он болел), и, что важно, это связь, которую одобряет господин К (D).

· Связь B (Отец) — D (Господин К): связь дружбы, приятельских отношений. Но также — молчаливое соглашение, «обмен»: отец «позволяет» господину К ухаживать за своей дочерью (Дорой), пока сам ухаживает за его женой. Это экономическая/эмоциональная сделка.

· Связь B (Отец) — E (Дора): классическое семейное родство (отец-дочь). Но также это связь обмана, предательства (отец не верит Доре, когда она рассказывает о домогательствах К, так как это разрушит его отношения с госпожой К).

· Связь C (Госпожа К) — D (Господин К): официальное супружеское родство. Но на деле — брак, разрушенный изменами и, опять же, молчаливым сговором.

· Связь D (Господин К) — E (Дора): связь «влюбленный — объект желания» (со стороны К). Для Доры — связь с домогателем, который одновременно является другом семьи. Позже, в анализе, это станет источником переноса.

· Связь C (Госпожа К) — E (Дора): сложная связь. Формально — отношения семейной дружбы. Но также: госпожа К — объект восхищения и, возможно, неосознанного гомоэротического влечения Доры (что отмечал Фрейд). И одновременно — соперница, которую ненавидит Дора (из-за отца).

· Связь E (Дора) — F (Фрейд): Связь «пациент — аналитик». Но быстро наполняется переносом: Дора проецирует на Фрейда фигуры господина К, отца и, возможно, госпожи К. Фрейд, в свою очередь, занимает позицию того, кто «знает» и пытается раскрыть «истину», но сам оказывается вовлечен в эту сеть.

· Связь А (Прислуга) — F (Фрейд): связь «прислуга — аналитик»: таким образом Дора через цепь опосредований устанавливает «семейную связь» между двумя переменными, что в последовательности цепочки между ними не имеет общего, «патриархального» для всех атрибута. Тут становится яснее, сообразно чему Дора «увольняет» Фрейда в статусе прислуги.

Итак, мы получаем эвристический выигрыш. Он позволяет нам предпринять шаг в сторону отказа от модели «генетического родства». Ведь именно этой моделью пользуется истеричка, чтобы «обосновывать истину собственного страдания». Именно эта модель предстаёт пугалом в маскарадизации воображаемого фаллоса, в то время как сама истеричка, не отдавая себе отчёт, формирует связи, исходя из витгенштейновской альтернативы.

Тогда становится яснее, что могла иметь в виду Элли Рагланд-Салливан, когда пишет следующее: «В конце сновидения Дора апатична. Эта апатия может означать победу реального Другого (А), в смысле, что ее отец выиграл. Такая интерпретация подтверждала бы утверждение Катрин Милло о том, что в истерии отцу дозволено бессознательное наслаждение до тех пор, пока он остается униженным».

Да, отец может образовывать связь с другим чужаком, не имея к нему никакого прямого отношения. Он может быть бит и унижен — как в случае требования дискурса университета, что адресован генитальному субъекту. Отец может быть не в чести у неопределённого, но конечного множества обсессивных субъектов. Отцовскую функцию может заместить психоаналитическая институция, посмеиваясь над «проделками папаши». Отца может свести Лакан до сугубо утилитарной функции. Но вместе с тем генитальность может нанести «реванш».

Дора как пробный камень

Здесь стоит сказать пару слов о практиках толкования случая Доры. Есть мнение, что «полоскание Доры» не даёт ничего, кроме замыливания взгляда на истерию. Мнение это основывается на той же посылке, что обслуживает дальнейшее закапывание истерической речи. Однако всё обстоит наоборот: именно Дора является пробным камнем, золотым стандартом в психоаналитической палате мер и весов. Как наблюдение за толковательными практиками, так и участие в них — в действительности позволяют высекать искры понимания, без которых, в противном случае, мы обречены разделять «общий сговор на забвение» желания Фрейда.

В возвращении Доры к Фрейду лежит подмена. Эта подмена — то, что так спутало Сержио Бенвенуто. Дора смогла получить удовлетворение, когда увидела, как господин К предстал перед ней полным в растерянности дураком, которого ко всему прочему сбила повозка. Однако она «получила пощёчину», когда прочитала, что Фрейд наконец-таки получил статус профессора в минестерстве образования Австро-Венгрии. В её глазах он стал не просто «обиженным докторишкой», обслугой её нерадивой семьи, которую так легко оказалось уволить, но чем-то иным. И это стало для неё непереносимым. И для этого была необходима попытка предпринять новую итерацию, которая бы вновь «унизила» представителя чужаков. Однако Фрейд смог распознать это трюкачество, отказав Доре в постановке новой инсценировки. Он уже представлял из себя кого-то другого и представлял что-то иное. Он больше был представителем «сообщества врачей», тем самым он выпадал из статуса семейной обслуги. Это изменение отчётливо нарушало логику породнения, которая предпринималась Дорой. Создание видимости нормализации семейных отношений и её участие в этом процессе — это то, что якобы желал видеть Фрейд. То, что якобы желал отец, приведя Дору к психоаналитику.

Заключение: истина не обязательно полезна

И завершим нашу маленькую одиссею цитатой из Лакана: «Ни о каком прогрессе, в смысле счастливого выхода из положения, у меня речи нет. Возникая, истина действительно порой разрешает дело счастливым образом, но в других случаях она гибельна. Я не знаю, почему истина должна непременно идти на пользу. Чтобы такое подумать, нужно быть поистине одержимым, так как все вокруг говорит об обратном».

Выражаем благодарность Егору Выборнову за вычитку текста.

Наш канал в Telegram: https://t.me/SignAnalysis