Больше, чем физика. Часть 6. Абсолютно относительно. Относительно абсолютно

Здесь, чтобы стоять на месте

нужно бежать изо всех сил,

а чтобы куда-то попасть, нужно бежать,

по крайней мере, в два раза быстрее

Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

Наверное, нет ни одного раздела физики, вокруг которого было бы столько домыслов и спекуляций, как вокруг теории относительности. И самая большая спекуляция — это фраза: «Всё в мире относительно». Спекулятивна она, во-первых, потому что об относительном характере многих объектов и явлений знали ещё древние греки, а

Не знаю, почему, но так вышло, что теория относительности прочно вошла в массовую поп-культуру. Может быть, потому что появилась примерно в то же время, что и сама массовая поп-культура? Разумеется, вошла она в

Отдельно стоит упомянуть и главного создателя теории относительности Альберта Эйнштейна. Потому что вокруг его имени в массовой поп-культуре возникло ещё больше домыслов и спекуляций, чем вокруг его теории. Популярность имени Эйнштейна привела к тому, что ему стали приписывать всё что можно, и всё, что не можно.

До сих пор Интернет кишит фразами Эйнштейна, которые он никогда не произносил. Поскольку Альберт Эйнштейн разработал одну из самых сложных научных теорий, то в массовом сознании его имя стало синонимом очень-очень умного человека. И поэтому любая глупость после которой стоит подпись «Альберт Эйнштейн» в сознании многих граждан становится умной и заслуживающей внимания.

Вот я и попытаюсь немного почистить те авгиевы конюшни, которые соорудили попсовики-затейники вокруг теории относительности.

Разумеется, я не смогу в этой главе изложить не то, что содержание теории, я не смогу даже изложить её суть в самом сжатом виде. Максимум, что я могу сделать, это рассказать о предмете изучения теории относительности. А дальше желающие, зная, что теория изучает, а что она не изучает, уже сами могут попробовать

Итак, что же изучает эта теория?

Ещё в XVII веке итальянский учёный Галилео Галилей ввёл в физику, так называемый, принцип относительности. Что изучал Галилей? К примеру, изучал движение различных предметов на плывущем корабле. Если корабль плыл прямо и с постоянной скоростью, то все движения в каюте выглядят так же, как если бы корабль стоял неподвижно. То же самое касается любого другого транспортного средства.

Или, к примеру, как измерить скорость матроса, идущего по палубе по ходу движения корабля относительно берега? Нужно сложить скорость корабля и собственную скорость матроса относительно палубы. А если матрос идёт против хода судна, то его скорость нужно вычитать из скорости корабля.

То же самое можно сказать о скорости пассажира в вагоне движущегося поезда. Если пассажир идёт по вагону в том же направлении, в котором движется поезд, то его скорость относительно перрона будет равняться скорость поезда плюс собственная скорость пассажира. Если — в обратном направлении, то — скорость поезда минус скорость пассажира.

Это всё было известно, и это умели вычислять ещё во времена Ньютона и Галилея. Это всё называлось классическим принципом относительности, и это всё лежало в основе основ классической механики, главными создателями которой и были Галилей и Ньютон.

Все формулы классической механики прекрасно работали на практике до тех самых пор, пока учёные не стали измерять скорость света. Свет движется с очень большой скоростью, долгое время вообще многие считали, что свет распространяется мгновенно. Но

Во-первых, скорость света оказалась величиной постоянной. Она составляет где-то 300 тысяч километров в секунду. Во-вторых, учёные были потрясены, когда установили, насколько эта скорость постоянна. Оказалось, что к свету совершенно неприменим тот самый принцип относительности Галилея. Луч света, выпущенный с движущегося корабля по ходу движения и луч света, выпущенный с корабля против хода движения, вопреки всем ожиданиям движутся относительно берега с одной и той же скоростью.

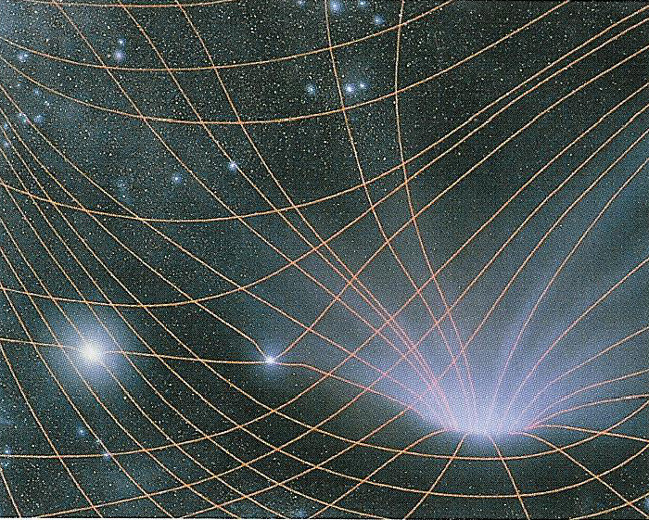

Но у корабля, даже если это современный космический корабль, скорости, по сравнению со скоростью света, небольшие, даже, можно сказать, ничтожно малые, а вот звёзды, галактики и другие космические объекты могут двигаться со скоростями вполне сопоставимыми со скоростью света. Так вот, если, к примеру, звезда приближается к нам со скоростью 200 тысяч километров в секунду, то по формулам Галилея — Ньютона скорость луча света, пущенного этой звездой относительно земли должна равняться 200+300=500 тысяч километров в секунду. 300 тысяч — скорость света и 200 тысяч — скорость самой звезды, итого 500. А если звезда от нас удаляется, то скорости вычитаем, по формулам Галилея — Ньютона должно получатся 100 тысяч километров в секунду.

Должно было получатся. Но не получалось. Измерения показывали, что и скорость света от приближающейся звезды, не зависимо от её собственной скорости, и скорость света от удаляющейся звезды, не зависимо от её собственной скорости, и скорость света звезды, которая относительно нас неподвижна, во всех случаях скорость света равна 300 тысяч километров в секунду.

А дальше — больше. Выяснилось, что для любых объектов, не только для света, движущихся со скоростями близкими к скорости света, работает это правило. Как бы тела не двигались относительно друг друга, их суммарная скорость не превышает скорость света. Если, к примеру, два гипотетических звездолёта летят навстречу друг другу со скоростями 200 тысяч километров в секунду, то скорость одного звездолёта относительно второго будет равняться не 400 тысяч километров в секунду, а приблизительно 280 тысяч километров в секунду.

Таким образом, получилось, что у учёных факты не сходились с теорией.

Но физика так устроена, что если появляются какие-то новые факты, которые не вписываются в принятую теорию, то теорию надо пересматривать. Каждая теория имеет свою область применения, и если находятся какие-то факты, которые выходят за рамки этой теории, значит, нужно создавать более общую теорию, с более широкими рамками, которая и объяснит необъяснимые явления. Оказалось, что классическая механика Галилея — Ньютона хорошо объясняет те движения, которые происходят с привычными для людей скоростями, и не работает для скоростей близких к скорости света. Возникла необходимость в создании новой, более общей теории, которая объясняла бы и движения с привычными нам скоростями, и движения со скоростями околосветовыми. Вот такую теорию и предложил Альберт Эйнштейн. Разумеется, нельзя сказать, что он создал эту теорию исключительно сам, он опирался на исследования многих других учёных, но решающую роль в создании такой теории всё-таки сыграл он.

О самой теории я не буду рассказывать, это — специальные знания, с которыми желающие могут попытаться ознакомиться самостоятельно. Подчеркну только, что теория относительности объясняет движения одних тел относительно других тел как с привычными для нас скоростями, так и со скоростями близкими к скорости света. И в основе её лежат два положения. Первое — это всё тот же принцип относительности Галилея, расширенный не только на движение, но и на любые физические явления. А второе положение называют запретом Эйнштейна.

Что он провозглашает, что он запрещает? Запрет Эйнштейна говорит о том, что скорость света является максимально возможной скоростью в природе. Со скоростью больше, чем скорость света ни один физический объект двигаться не может. И это доставляет нам большие неудобства, которые пока что особо нас не беспокоят, но в будущем побеспокоят. Дело в том, что даже до ближайшей к Солнцу звезды — Альфа Центавра — свет идёт больше четырёх лет. То есть, какие бы быстрые звездолёты мы ни научимся делать, всё равно над нами будет довлеть запрет Эйнштейна, и путешествия, даже к ближайшим звёздам, будут занимать долгие годы, если не десятилетия. И ничего тут не поделаешь. Но…

Но физика всегда оставляет лазейки. О некоторых из них я говорил в главе, посвящённой чёрным дырам. Ещё одной лазейкой являются так называемые тахионы — гипотетические частицы, живущие по ту сторону светового барьера. А уж больше, чем физика должна оставлять ещё больше лазеек. Ведь, если движение со скоростью большей, чем скорость света невозможно, то надо выйти из возможного в невозможное. И такое невозможное не всегда находится за пределами видимой Вселенной. Есть такое невозможное, которое мы можем наблюдать в повседневной жизни, к которому мы настолько привыкли, что считаем его само собой разумеющимся. Речь идёт о, так называемых, псевдообъектах, которые не являются физическими объектами и, в тоже время, присутствуют в нашей жизни. И некоторые из этих псевдообъектов способны передвигаться со скоростью, превышающей скорость света.

О них — в следующий раз.