Погружение в философию возможного М.Н. Эпштейна. Часть первая - Побуждение.

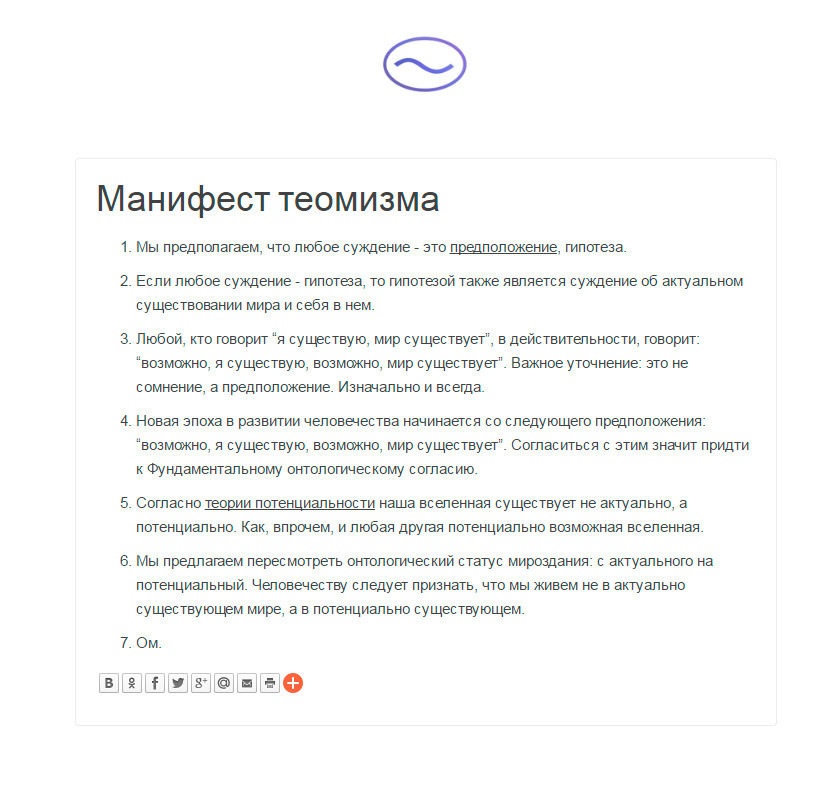

Скромный паблик Вконтакте, 2600 подписчиков, возможно таит в себе новое мышление нового человека. Теомизм — это философия онтологического минимализма, в основе которой лежит теория потенциальности: философская теория потенциального устройства мира.

Поговаривают, что руку приложил Виктор Пелевин, и это — не революционный прорыв, а всего лишь конспирологический пиар его новой книги. Приблизительно об этом уже писали на Сигме. Но, естественно, добиться какой-либо конкретики от авторов фразы «а что если вы ошибаетесь? это возможно? или это невозможно?» — невозможно.

Другой версией происхождения текстов, менее, конечно, продвигаемой, является предположение о причастности к ним Оксимирона, с указанием на его последний альбом «Горгород», и конкретно на песню «Все переплетено».

Возможно, что замешаны оба. Ведь, весь альбом Мирона посвящен загадочному писателю, погруженному в переплетения змей-теорий заговора.

В любом случае — это явно нестандартное явление нашего предполагаемого мира, и оно заслуживает внимания. Но речь в этой серии статей пойдет о другом евангелисте потенциальности. О Михаииле Наумовиче Эпштейне. Говоря точнее, речь пойдет о его труде «Философия возможного».

Кстати, авторы паблика вполне однозначно отрицают свою причастность к этой работе:

Есть, будь, было бы.

Во введении к своей книге Эпштейн формулирует постановку задачи и обращается к предшествующим мыслителям и философам, рассуждавшим о возможном.

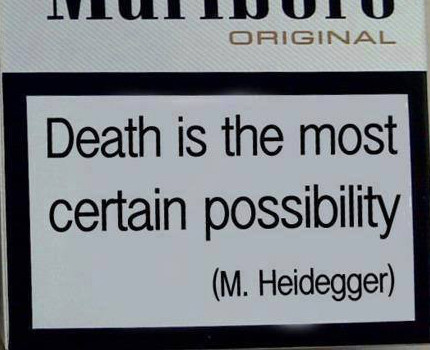

Естественно, что на эту тему не мог не мыслить Аристотель. Он выявил различия между действительным, возможным и необходимым. Дальше эстафету подхватил Кант, предложив разделение суждений на ассерторические (суждения действительности), аподиктические (суждения необходимости) и проблематические (суждения возможности).

Эпштейн, проводит частичную деконструкцию языка и выделяет три разновидности предложений, а следом три модальности: изъявительное («есть»), повелительное («будь») и сослагательное («было бы»). Дальше он связывает эти модальности с глубинными моделями сознания и строит схему-классификацию этих моделей, замечая, однако, что эта троица никак не укладывается в диалектическую схему — классическое «тезис, антитезис и синтез». Каждая из модальностей определяется по отношению к другой, но не может быть сведена к синтезу двух других модальностей или к их опосредованию.

Комбинируя сочетания знаков «быть», «мочь» и «не», Эпштейн получает шесть наиболее распространенных модальных категорий:

1). Модальность действительного (в ее определении используется только один из двух предикатов, «быть»)

Действительное: быть

Недействительное: не быть

2). Модальность возможного

Возможное: может быть

Невозможное: не может быть

3). Модальность необходимого

Случайное: может не быть

Необходимое: не может не быть

Дальше он обращает наше внимание на то, что единственная модальность, соединяющая в положительной форме (без частицы «не») оба предиката «мощи» и «бытия» — это "возможное".

"Возможное" прямо соотносится не только со своей противоположностью, «невозможным», но и с модальностью «случайного», от которой также отличается лишь частицей «не», однако относящейся не к «мочь», а к «быть».

Случайное — то, что есть, но чего может и не быть, тогда как возможное — то, чего нет, но что может быть.

Кроме того, отмечается, что «невозможное» как противоположность "возможного", как это ни странно, находится намного ближе к "возможному", чем другие категории так, как действует в поле одной и той же модальности. И поэтому, фундаментальной противоположностью "возможного" автор считает две другие модальности: «действительное» и «необходимое»…