Олег Миронов. Культура как оправдание зла. Апокалиптический травелог Эрнста Юнгера

В октябре 1943 года участник Второй мировой войны гауптман Эрнст Юнгер, известный как автор книг «В стальных грозах», «Борьба как внутреннее переживание», «На мраморных утёсах», «Излучения», «Гелиополь», «Стеклянные пчёлы», «У стены времени» напишет два «воззвания», именуемые «Посев» и «Плод», в которых будет сказано, что в Европе после Первой мировой войны вследствие «упущений и ошибок» «справедливость и несправедливость» столь запутанно перемешались, что остаётся лишь очищение в языках пламени». Юнгер напишет, что война посеяла раздор между народами, и всё же она оказалась «первой совместной работой человечества, в то время как её «красные фронты впервые сварили земной шар раскалёнными швами». Чудовищные «жертвы», которые были принесены для этой работы, словно «посевы», которые взойдут во время мира, и после того как мир до последнего «угла» «был очищен огнем» и оружие создало «пространство для решения» и «для духовного проекта», «разум» должен взять бразды правления. Юнгер был уверен, что «силы, задействованные в Тотальной мобилизации, дóлжно использовать «для созидания». Нигилизм, который и привёл к катастрофе, следует побороть и преодолеть при помощи «новой теологии».

Двигаясь навстречу апокалипсису по полям Европы, автор «воззваний» созерцал «превращение генералов вермахта в Рабочих»: в «специалистов в области техники приказа» без политического чутья и способностей. Эрнст Юнгер и апологеты теологии войны, а вместе с ними десятки миллионов человеческих душ будут беспощадно искалечены приветствуемым им экспирозисом.

В том же году вместе со своими одноклассниками будет арестован Эрнстель, четырнадцатилетний сын Юнгера, по доносу, в котором будет сказано, что дети высказывались пораженчески и критически по отношению к режиму. Доносчик рассказажет, что Эрнстель, наблюдая за боем между двумя или тремя немецкими истребителями-перехватчиками и сотней британских бомбардировщиков заявил, что война в воздухе напоминает теперь «стрельбу по тарелочкам», и что подобное он утверждал касательно численного превосходства русских танков; также Эрнстель якобы говорил, что Гитлера следует «повесить» и что он сам готов «затянуть петлю». Дети были брошены в тюрьму как сообщники вражеской радиопропаганды, нанесшие ущерб силам обороны.

«Дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти» — написал в дневнике маленький сын Юнгера незадолго до начала Второй мировой войны.

Биография Эрнста Юнгера, готовящаяся к весеннему изданию, является страшным свидетельством, напоминающим человечеству, в какие бездны против своей воли проваливаются человек, человечество и человечность, когда «тонкая кожура культуры» предательски рвётся над раскалённым хаосом или… намеренно прокладывает к нему путь.

Автор:

Олег Миронов

психолог, экономист

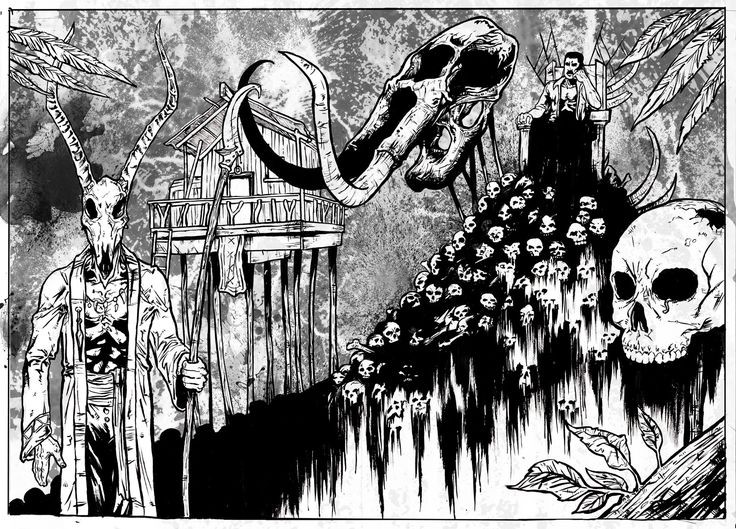

После нескольких лет подготовки в издательстве Тотенбург выходит полный перевод на русский язык фундаментального труда литературоведа Гельмута Кизеля, посвящённый биографии Эрнста Юнгера: «Ernst Jünger. Biographie» (переводчик А.А. Игнатьев, редактор И.В. Миронова). Книга-травелог о триумфальном шествии в иную сторону того, что доселе считалось возможным для человека. Книга-свидетельство катастрофы войны на пороге мира. Книга об уходе блудного сына культуры из обители истины бытия и о фатальной невозможности его возвращения. Книга-созерцание собственной пытки, уродующей фантазмом величия и патриотизма целые народы. Дидиактическая, страшная, актуальная, нужная сегодня книга.

Многих мыслителей, историков, гуманистов на протяжении без малого столетия мучил парадокс: как великий народ, имевший в культурном арсенале Экхарта, Гёте, Шиллера, Фихте, Лейбница, Баха, Вагнера, всю немецкую классическую философию, литературу, научные школы, из которых учёные других государств привозили тематику своих исследований… как могли просвещённые, культурные немцы позволить так чудовищно себя изуродовать одному несостоявшемуся австрийскому художнику и его окружению, пусть даже он и был лишь выразителем всеобщей идеи — но каким выразителем!

И когда мы размышляем о том, почему вся немецкая культура не оказалась достаточна, чтобы сублимировать всю ту ненависть, глашатаем которой после первой мировой войны станет Гитлер, можно вспомнить и о том, что ещё из окоп этой первой мировой войны европейцы ходили за линию фронта на Рождество поздравлять друг друга и обмениваться подарками с врагами, рискуя быть убитыми или случайно подорваться на мине. По свидетельству участников этой войны, хотя не было никакого официального сообщения о перемирии, около ста тысяч британских и немецких солдат принимали участие в неофициальном прекращении боевых действий по всей длине Западного фронта: были походы на нейтральную полосу и встречи, где солдаты обменивались небольшими подарками: продуктами питания, табаком, алкоголем, и сувенирами, такими как пуговицы и шляпы. Артиллерия в регионе молчала в рождественский вечер.

Рихард Ширман, который находился в немецком полку, удерживающем позицию в Бернарштейне, одной из гор Вогез, написал отчёт о событиях в декабре 1915 года: «Когда рождественские колокола зазвучали в сёлах Вогез в тылу… что-то фантастически антивоенное произошло с немецкими и французскими войсками, которые стихийно прекратили боевые действия и устроили импровизированные «хостелы»; они ходили друг к другу через заброшенные тоннели траншей, а также обменивали вино, коньяк и сигареты на вестфальский чёрный хлеб, печенье и ветчину. Это радовало их так сильно, что они остались хорошими друзьями даже после того, как Рождество закончилось». Полк был отделён от французских войск узкой полоской «ничейной» земли и Ширман описал пейзаж как «разруху с разбросанными деревьями, землёй, вспаханной артиллерийским огнём, пустошами, корнями деревьев и рваными мундирами». Военная дисциплина была вскоре восстановлена, но Ширман размышлял по поводу этого инцидента и считал, что «думающие молодые люди всех стран должны иметь подходящие места для встреч, где они могли бы познакомиться друг с другом». Впоследствие он пошёл дальше, создав Германскую ассоциацию хостелов в 1919 году.

Брюс Барнсфатер, служивший в британской армии в то время, писал: «Я бы не пропустил это уникальное и странное Рождество ради чего бы то ни было… Я заметил германского офицера — лейтенанта, я думаю, и, будучи немного коллекционером, я намекнул ему, что облюбовал некоторые из его пуговиц… Я достал свои кусачки для проводов и несколькими ловкими движениями снял пару его пуговиц и положил в карман. Затем я дал ему две своих в обмен… Наконец, я увидел, что один из моих пулемётчиков, который был немного парикмахером-любителем в гражданской жизни, стрижёт неестественно длинные волосы послушного «Боша», который терпеливо стоит на коленях на земле, пока автоматические ножницы стригут его затылок».

Генерал сэр Горацио Смит-Доррен, командир британского II корпуса, был рассержен, когда узнал, что происходит, и издал строгий приказ, запрещающий дружеское общение с противостоящими немецкими войсками. Одним из тех немногих, кто был против перемирия на германской стороне, был молодой ефрейтор 16-го баварского резервного пехотного полка Адольф Гитлер.

Несмотря на запреты, на предрождественской неделе проводились совместные церемонии погребения павших, а некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Войска обеих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что иногда даже играли между собой в футбол на нейтральной полосе.

Отдельное проявление рождественского перемирия в декабре 1914 года произошло на восточном фронте, где первый шаг произошел от

Перемирия были характерны не только для периода Рождества и отражали рост настроений «живи и давай жить другим», когда пехотные части в непосредственной близости друг от друга прекращали откровенно агрессивное поведение и часто начинали небольшое «братание», вступая в разговор или обмениваясь сигаретами. В некоторых секторах были случайные соглашения о прекращении огня, чтобы выйти за линию фронта и забрать раненых и павших солдат, тогда как в других было молчаливое согласие не стрелять, в то время как люди отдыхали, упражнялись или работали на виду у противника. Тем не менее, Рождественское перемирие было особенно значительным в связи с числом людей, в нём участвовавших, и уровнем их участия — даже в спокойных секторах дюжины солдат открыто собирались в дневное время.

Всё это было так живо, так недавно ещё, и вышеописанные события напоминали, что механизация и массовизация войны не оказали на внутренний стержень человеческого общежития тотально разрушительного воздействия. Но вот уже в начале 30-х годов, и это уже после пережитых голода, забастовок, кризиса Веймарской республики, всё это уже на новой волне экономического и культурного подъёма — Германия искажена — нет, не ненавистью, а апологией беспримесного зла.

Хорошо зная Гитлера, Герман Раушнинг в 1940 году издал разоблачающую «теорию» и политику фюрера книгу «Голос разрушения», в которой Раушнинг приводит его прямую речь: «Мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придется развить технику истребления населения. Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, я отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Именно это я и собираюсь проводить в жизнь, — грубо говоря, это моя задача. Природа жестока, следовательно, мы тоже имеем право быть жестокими. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как черви. Под словом «уничтожить» я не имею в виду непременное истребление этих людей» — отрывисто чеканит металл ненависти с трибуны фюрер. И массы воодушевлённо внемлют ему! Здесь нет метафор и эзопова языка, нет фальш-панели духовности. Вот так, с прямотой одновременно цинизма и романтизма — «уничтожать — моя задача» — и ответный коллективный вопль восторга. «Он был человекоубийца от начала» — вспомнит пастор Мартин Нимёллер парафраз Библии, но уже будет поздно: «Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому». Но для такого уверенного коллективного психоза должны были быть какие-то монументальные, как архитектура выстроенных перед трибуной масс в «Триумфе воли» Лени Рифеншталь, основания зла. Настолько кристаллизированные — что даже великая немецкая культура не смогла охранить нацию от фашистского гипноза.

В таком русле размышляли и многие современники гитлеровской эпохи, и историки, психологи и философы, пытавшиеся препарировать и анализировать эту вздувшую Европу опухолью флуктуацию беспрецедентного зла. Но может быть, культура и не должна была играть роль одного лишь предохранителя… Ведь существует и культура мира — культура созидания, существует и культура войны — культура захвата.

Культура отражает способность человека вырабатывать, передавать и сохранять полезную информацию негенетическим путем. Но что значит «человеческая культура»? Ни один вид не имеет такой ярко выраженной склонности к самоуничтожению, как человек. Культура, приобщая, причащая человека к Великому, делает его подлинным Сверхчеловеком, несгибаемым перед тем, перед чем пасуют бескультурные люди. Но ведь (!) именно таковыми фашистская идеология считала «низшие расы». «Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, я отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц».

Культура, по выражению профессора Вячеслава Петровича Океанского, есть строй бытия, символически открывающийся в рецептивном опыте человечества. Именно этот опыт является благословенным, выделяя человека из природной среды как возделывателя внешнего мира посредством возделывания мира внутреннего (римское слово cultura — «возделывание»). Культура есть результат дополненной реальности — обработки информации с помощью дополнения дефицитарно-реального символическим. «Сутью понятия “культура» является совокупность её мифологических и религиозных идей, сохраняющихся как духовные ориентиры социума, долгие и сверхдолгие смыслы бытия в течение макроисторического времени», — писал о культуре эпистемолог Урак Жолмурзаевич Алиев. Культуролог Николай Николаевич Петрухинцев считал, что «культура явилась величайшим даром, родовым признаком человека, сумевшего выделиться как личность. Выделение человека из состояния стадности стало результатом работы умственной, физической, и она была сопряжена с интенсивным напряжением». При этом «нравственность в обществе возникает тогда, когда на фоне идеи рода возникает идея личности» — утверждал глава ИФ РАН Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Но не возносит ли себя с помощью культуры или её эрзац-фантома мнимый «человек культурный”, коронующий себя Сверхчеловеком, над человеческой массой, приравнивая её лишь к той природной среде, бесправной и бессубъектной, из которого его самого ещё недавно выделила культура? Не становится ли человечество для Сверхчеловека тем же, чем для традиционного европейца деревенский скот, предназначенный быть инструментом производства или ресурсом питания, не рассматриваясь в качестве субъекта чувств, страданий, мышления, права на жизнь и свободу? По неумолимой логике субъект стоящий вне культуры её продуцента объективируется как недочеловек или нечеловек. Коммуникация приобретает характер субъектно-объектных отношений, морально оправдывая культурой право сильного. Так, например, арья в Древней Индии не рассматривали вне варновой системы человека как такового, представляя внешнее пространство млеччха как коммуникативную зону вне этики, вне закона, вне субъектных отношений, нирриту — буквально «территорию распада».

Причины формирования коммуникационных ритуалов носят существенно психологический, информационный и утилитарный характер. В разных культурах он выглядит по-разному, в разных культурах отличаются и характерные квалитативные комплексы их представителей. Наша психическая жизнь состоит из имплицитных алгоритмов, то есть тех действий, которые происходят сами по себе, вне «максимы человеческой воли» — поскольку для этого «само-по-себе» наши сознание и мозг создали нейросетевую структуру — их творение описано у Ивана Петровича Павлова, Джона Уотсона и Берреса Скиннера в работах, посвящённых рефлексу, классическому и оперантному обусловливанию. Это два фактора при помощи которых нейросетевая структура создаётся психикой:

— сила информационного сигнала, или, по-старому, сила стимула: в действительности это и сила дистального стимула, и сила перцептивной реакции на стимул;

— устойчивая повторяемость информационного сигнала.

Однако, исходя из устойчивой передачи информации, в формировании культуры должен был играть главную роль аналог ритуала, то есть передаваемое повторение, научение — класс оперантного обусловливания, когда поведение повторения приносит субъективно положительный, ожидаемый результат, и поведение не только начинает воспроизводиться особью, но и группой особей, и передаваться в поколениях. Культура войны всецело обеспечивала этот результат, поскольку для того, чтобы отнять что-либо, требуется меньше энергозатрат, чем для созидания того же. Однако, хотя такой захват несвободной энергии носит характер войны, здесь ещё нет культуры. Культура войны формируется при рационализации акта войны, заглушая любые эмпатические голоса сердца и разума.

Научение по Скиннеру основывается на оперантном поведении — поведении, воздействующем на окружение, которым управляют непосредственные последствия этого поведения. В культуре символическому отражению оперантного поведения, его означающему, соответствует ритуал. Субъект производит формализованное сакральное действие с устойчивым повторением, потому что в его психической реальности такое ритуальное поведение устойчиво даёт ему что-то утилитарное. Культура войны производит, фиксирует и передаёт в поколениях такие ритуалы, кодируя их культурными символами, в том числе символами «духовными» и «патриотическими». Мы видим, что сегодняшние войны отличаются своими характерными чертами, не совпадая с первой мировой войной вековой давности, а наполеоновские и суворовские войны двухсотлетней давности не совпадают с первой мировой войной. Тем не менее, именно ритуал инициализирует войну, и, важно заметить, что любой ритуал изоморфен бредовой функции, описанной в психиатрии — он не требует оснований для своего утверждения, носит универсальный характер и организует реальность субъекта бреда, оставаясь неутилитарным для других субъектов. Начало войны требует культурного ритуала, оправдывающего её жертвы.

По утверждению бихевиориста Берреса Скиннера, человек может управляться средой, но следует помнить, что среда почти полностью формируется им, то есть поведение формируется и стабилизируется своими собственными результатами. Если результат действия имеет значение, смысл, модель (информационное выражение проксимального стимула, его перевод из объективного агрегатного состояния в субъективное) для человека, то этот результат управляет его поведением. С точки зрения информационной психологии, поскольку поведение человека существенно детерминировано социальной средой, то, меняя среду, можно влиять на людей. Однако, развитие человеческой способности преобразования и усложнения материальных структур показывает, что и изменение метанарративов, моделей, через которые человек взаимодействует с объективным, позволяет ему не просто описывать мир иначе, но производить в мире существенные изменения, тем самым изменяя среду своего бытия и воздействуя через неё на процесс возникновения новых метанарративов. И если посмотреть на культурные среды, то можно с очевидностью убедиться, что они производят в равной степени пригодное топливо как для великого созидания, так и для чудовищного разрушения.

Попробуем взглянуть на оправдание зла с помощью культуры через рефлексию одного её представителей, и одновременно современника и участника событий, которые вызвали к жизни Третий рейх и через которые, прельстившись его обещаниями имперского величия, наступил подлинный апокалипсис гуманизма, участником, свидетелем и жертвой которого стал Эрнст Юнгер. История его пути в чрево Молоха вместе с немцами, народами Европы, человечеством, как в водоворот сатанинского жерла, описанная им же в

«Gott mit uns!» — благородный девиз «С нами Бог!» германских рыцарей, девиз, изображавшийся на гербе Германской империи, вновь стал использоваться в немецких войсках с XIX века, и этот девиз был выбит на пряжке ремня тех, кто воевал по одну сторону с

С позволения читателя для синхронизации времён возьмём за биографическую отправную точку зрелый возраст Юнгера, поскольку этой вехе соответствует ситуация в Германии, наиболее близкая к сегодняшнему положению дел, ситуация, встреченная Юнгером с большим гражданским и творческим воодушевлением — со всей силой рефлексии культурного человека. Эрнст Юнгер, как и большинство немцев, искренне верил в благотворный результат и в естественную необходимость тех преобразований, которые несли тогда ещё не персонифицированные идеи 20-30х годов — идеи межгосударственные, или, говоря современным языком, геополитические.

Ален де Бенуа, биограф Эрнста Юнгера, вспоминал, что в Москве и Берлине верили, что благодаря гекатомбам жертв можно построить новый мир за пять или десять лет, когда полагали, что можно экспериментировать с народами, и создать философию «пространства, где царит уничтожение», как Юнгер написал 17 декабря 1935 г. своему брату Фридриху Георгу, всецело одобряя это. Он пишет с точки зрения полководцев, а не страдающих людей. В этом у писателя есть определенное оправдание, поскольку одно уже материальное обеспечение жизни, производство питания, строительных материалов и топлива, требует действий, при которых следует принимать в расчет человеческие жертвы; недаром девиз Ганзы гласит “Navigare necesse est, vivere non” («Плыть необходимо, жить — нет»). Неприемлемыми являются бездумность и холодность, с которыми Юнгер одобряет “vivere non”, как если бы имелась лишь возможность безусловно принять человеческие жертвы, и не было бы возможности и долга при любых обстоятельствах избежать жертв. Разумеется, на войне у Юнгера не было оптики полководца, и он недолго на неё притязал, но вскоре перестал: повесть «На мраморных утесах» (1939) содержит явный отказ.

После участия в первой мировой войне Эрнст Юнгер вместе с братом и рядом единомышленников попадает под незатейливое обаяние национал-социализма, но приход Гитлера к власти Юнгер сопровождает теплохладной рефлексией, свойственной скорее созерцателю, чем борцу и идеалисту, и постепенно порывает с НСДАП, более того, даже попадает под подозрение — но за свободомыслие, а не за твёрдую антинацистскую позицию. Изъян свободы именно в этом — она позволяет умыть руки тогда, когда несвобода от категорического императива максимы своей воли требует отбить Христа у ненавидящей толпы. Между тем, окружение Юнгера принимает новый арийский порядок не так безропотно. В

На дальнейшую жизнь Юнгера в Кирххорсте и работу над «Мраморными утесами» наложило отпечаток уверенное ожидание новой войны. Переезд в Кирххорст состоялся в начале апреля. Двадцать пятого апреля Юнгер получил по почте от командования округа Целле свой военный билет и узнал благодаря этому, что «государство внесло» его «в реестр в чине лейтенанта для поручений». Это совершенно не стало для писателя неожиданностью; ведь переезд из Юберлингена в Кирххорст, пожалуй, произошёл, чтобы в случае новой войны, о которой говорили с осени 1938 г. и призыва на воинскую службу, которого Юнгеру следовало ожидать, оказаться в районе сбора старой части, вместе со старыми товарищами и начальниками; вскоре он также узнает, как это от случая к случаю хорошо иметь возможность питаться «накопленной сокровищницей заслуг». Возможно, Юнгер мог бы избежать призыва. В августе он принял приглашение министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа в замке Фушль у Зальцбурга. Как и публицист Фридрих Зибург, с которым Юнгер здесь познакомился, он мог бы поступить на дипломатическую службу и занять пост за границей; но он отказался. Двадцать шестого августа он получил мобилизационное предписание, требующее от него явиться 30 августа в Целле.

Двадцать восьмого августа он записал в дневнике совершенно в духе изложенных в «Мраморных утесах» представлений о «Экрирозис»: «Во всех странах продолжается мобилизация. Ещё, казалось бы, мог появиться Deus ex machina. Но что это могло бы дать… максимум — отсрочку. Накопилась такая масса противоречий, что разрешить её можно было только огнём». Чтобы избежать монотонных казарменных будней, Юнгер с октябре в числе немногих офицеров более старшего возраста подал заявление, чтобы его отправили на фронт. Третьего ноября он был назначен командиром второй роты 287-го полка на полигоне Берген, откуда 6 ноября был направлен на поезде в западном направлении.

Готовность Юнгера снова отправиться на войну не может скрыть то, что настроения были совершенно иными, чем в начале Первой мировой войны. Не забыли, что вскоре пришлось увидеть после ликования августа 1914 г. В «Палитре» его супруги Греты под датой 3 сентября записано: «Бесчисленные колонны, проходящие мимо дома, и мне становится тяжело на сердце, когда я вглядываюсь во все эти молодые лица и думаю о том, кто из них вернется домой».

Позже писатель под французским огнем вынесет одного раненого и одного убитого артиллериста и за это несколько месяцев спустя будет удостоен Железного креста второго класса; эта награда осталась единственным орденом, который Юнгер получил за Вторую мировую войну.

Следующая страница жизни Юнгера — солдат оккупационных войск во Франции и командир охраны в Париже. В этот период описан один из, пожалуй, ключевых эпизодов в понимании культуры как оправдания зла. К служебным обязанностям, обременявшим Юнгера, принадлежала казнь дезертира, о которой «Первый Парижский дневник» сообщает под датой 29 мая 1941 г. Впоследствии соответствующие три печатные страницы навлекли на автора много критики. В ключевых абзацах сказано:

«К массе всяких мерзостных вещей, угнетавших меня, добавился еще приказ осуществить надзор за расстрелом одного солдата, приговоренного к смерти за дезертирство. Сначала я хотел сказаться больным, но эта уловка показалась мне слишком дешевой. К тому же я подумал: а может, и к лучшему, что это ты, а не

В сущности, это было любопытство особого рода, совершенно неожиданное для меня. Я видел много смертей, но ни одной — в заранее определенное для нее время. Как выглядит событие, грозящее ныне каждому из нас, отбрасывающее тень на все наше существование? Как ведут себя в нем?».

Но вместо разделения креста с ближним опыт Юнгера выглядит совсем иначе: «К этому леску мы и выехали сегодня. В машине — штабной врач и старший лейтенант, возглавляющий команду. <…> Команда уже на поляне <…> Зачитывается приговор. Обреченный следит за церемонией с величайше напряжённым вниманием, и всё же мне показалось, что смысл текста не доходит до него.

Широко открытые глаза, большие и неподвижные впивают в себя окружающих. Все происходящее — будто придаток к ним; полные губы шевелятся, точно он по буквам повторяет текст. Его взгляд падает на меня и на секунду задерживается на моем лице с пронзительным испытующим напряжением. Я вижу, что возбуждение красит его, сообщая ему даже что-то детское <…> Священник тихо задает ему несколько вопросов; я слышу, как он утвердительно отвечает. Затем он целует маленький серебряный крестик, поданный ему, и врач укрепляет ему на рубашке в области сердца кусок красного картона с игральную карту величиной.

Между тем по знаку старшего лейтенанта стрелки отходят и встают за священником, пока ещё закрывающим собой приговоренного. Вот он отступает, последний раз взмахнув пред ним рукой. Следуют команды, и с ними я вновь прихожу в сознание. Мне хочется отвести глаза, но я заставляю себя смотреть туда и ловлю миг, когда на картоне следом за залпом образуются пять маленьких темных отверстий, похожих на капли росы. Человек еще стоит у дерева; его лицо выражает безмерное удивление. Я вижу, как открывается и закрывается его рот, пытаясь вытолкнуть гласные, силясь высказать что-то. Момент замешательства — и снова время тянется бесконечно. Появляется ощущение, что теперь этот человек очень опасен. Наконец, колени его подгибаются. Верёвки снимают, смертельная бледность заливает его лицо, словно на него вылили ведро извести. <…> Возвращение в новом, еще более сильном приступе депрессии. Штабной врач объясняет мне, что жесты умирающего всего лишь пустые рефлексы. Он не заметил того, что так очевидно в таком ужасном свете явилось мне».

Всё описание, в котором Юнгер раскрывает свои чувства и действия, говорят о том, что более всего его интересует своя рефлексия, но никак не участь жертвы. Что это? Это отдельная тема, касающаяся психологической роли в жизни и формировании личности экспериментов со злом, кои затрагивают каждого из живущих. Иногда эти эксперименты принимают характер экспериментов Зигмунда Рашера в Дахау и Сиро Ииси в корпусе Отряда 731. И тогда наука узнаёт, что человек на 70-85% состоит из воды, а его мозг ещё несколько минут живёт после терминальных баротравм, когда тело уже не подаёт признаков жизни. Как далеко блудный сын культуры может уйти из мира цивилизации, углубиться в чащобу хаоса, бурелом расчеловечивания? И вернётся ли он оттуда? А если и сможет, то будет ли он тем же, или же вернётся не человек, но Нечто (ведь произведение «Кто идёт?», по которому экранизировано «Нечто» мыслит самое ужасное существо как то существо, которое абсолютно приспосабливается, и для Джона Кэмпбелла-младшего человек стоит эволюционно выше других животных по той причине, что он не может, а скорее не хочет приспособиться к определённым вещам, — так и происходит в финале, когда Макреди делает выбор умереть человеком вместо того, чтобы выжить и стать Нечто). Этот мотив хорошо описан и у Джоан Роулинг: нельзя с помощью убийства ближнего расколоть свою душу на крестражи, посмотреть «а как это» и вернуться обратно. Оттуда не возвращаются.

Но что же происходит во время казни соотечественника с Юнгером, который дал сам себе нравственное обещание «внести в это что-то более человеческое, чем было предусмотрено»?Юнгер описывает убийство человека так, как Чехов описывает сцены деревенской жизни. Уничтожение единственной и неповторимой вселенной человеческой жизни — как обыденное!!!

Такое повествование было бы простительно для художественного вымысла, когда писатель, чтобы создать убедительный образ, должен пережить фантазию о чужой смерти. Более того, в рамках психоанализа такая задача — сделать бессознательное, вытесненное зло сознательным, пережить его без участия СуперЭго в безопасном пространстве и безопасном трансфере — добродетель, ибо стоит на основаниях Аристотеля, который полагал, то, что возвёл в заповедь телемы Алистер Кроули: хуже то зло, когда его субъект не ведает, что творит, ибо тот, кто осознаёт своё зло, во всяком случае имеет возможность стать на противоположную позицию, в отличии от неведающего, который представляет собою лишь безвольное орудие зла. Но Юнгер пишет о реальном опыте, и в его описании можно выделить характерные черты мрачного преобразования личности, её психотизации:

Самостилизация. С добавлением задним числом указанием на «любопытство особого рода» Юнгер как бы превращает сам себя во взирающего свыше наблюдателя-философа и внушает одновременно мысль, что он не только подчиненный исполнитель приказов и функционер машинерии уничтожения.

Самоупоение. Юнгер слишком делает акцент на своих собственных ощущениях; казнь предлагает благоприятную возможность самому упиваться своей влюбленностью в смерть.

Эстетизация и мистифицирование. Для рассказа Юнгера характерны не реализм и стремление к объективности, а компенсаторные эстетизация и мистифицирование. Что касается первого, на эстетизацию указывают такие подробности, как сравнение пулевых отверстий с «каплями росы», а что до второго, то о мистифицировании говорят «шепчущие» замечания, что только что расстрелянный человек «теперь <…> очень опасен» и что штабной врач не видел того, что «в таком ужасном свете явилось» автору.

Вот здесь, на поле человеческого разума, и встречаются зло и культура. И здесь, как выразился Зигмунд Фройд, «вовсе не разум добрый правит бал»: зло и культура встречаются во тьме не для смертельной битвы, но для ужасного соития, которое, подобно союзу хтонических божеств, должно породить в мир сонмы чудовищ.

В самом деле, ведь Юнгер и другие его культурные и просвещённые соотечественники и сослуживцы, имея опыт первой мировой войны, и будучи на второй на линии огня, замечательно совмещают дьявольский завет «уничтожать население», данный на одном из митингов НСДАП, с тем, что Томас Манн назовёт гнусным эстетизмом власти: жизнь в офицерских апартаментах, членство круга «рыцарей Георгия», довольство для семьи — и всё это Юнгер щедро описывает, как будто не осознавая, что макает перо не в чернила, а в океаны человеческой крови, той самой, о которой Ницше, чья служба в армии ограничилась служением санитаром, в молодости написал стихотворение «Кошмар»:

Ко мне опять вливается волною

В окно открытое живая кровь…

Вот, вот ровняется с моею головою

И шепчет: я — свобода и любовь!

Я чую вкус и запах крови слышу…

Волна её преследует меня…

Я задыхаюся, бросаюся на крышу…

Но не уйдёшь: она грозней огня!

Бегу на улицу… Дивлюся чуду:

Живая кровь царит и там повсюду…

Все люди, улицы, дома — всё в ней!…

И не слепит она, как мне очей,

И удобряет благо жизни люду,

Но душно мне: я вижу кровь повсюду!

Разве это не глас вопиющий в пустыне реальности, в сумерках человеческого духа? Разве это не вопль погребальной скорби христианина по милосердию и любви? Разве не этот стих проложит жизненную дорогу Ницше, его Via Dolorosa к издыхающей под ударами лошади, которую он должен обнять — и этим свершить для христианства, быть может, больший подвиг, чем все бесподобно талантливые его книги? И заплатить за это последующим одиннадцатилетним безумным молчанием — красноречивее любой книги. Как восклицает Доменико в «Ностальгии» Тарковского: «Что же это за мир, если сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдиться самих себя»!

Понимает ли Юнгер цену всей этой культуры, этой эстетики, этих крашеных гробов, «которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты»? Понимает ли гауптман Юнгер это так, как понимал санитар Ницше? Йозеф Брайтбах сообщал, что Юнгер спас жизнь многим французским евреям, сообщая им время арестов. Конечно, всё это бледнеет рядом с ужасными вещами, которые как раз ежедневно происходили на глазах и при помощи вермахта: аресты, пытки, расстрелы, депортации. Можно спросить, почему «рыцари круга Георгия» не перешли к открытому сопротивлению, когда у их еврейского аптекаря Зильберберга забрали жену, почему Юнгер лично не вмешался в том или ином случае. Вальтер Баграцки, который также задался этим вопросом, писал на эту тему в 1987 г. в своих воспоминаниях: «Даже сегодня я не могу забыть лагерные ворота у Дранси к

Очень важным дидактическим аспектом вопроса о трансформации Юнгера и Германии является факт, что в те годы осмысливать положение вещей Юнгеру помогали религиозные и мифологические предания, а также изобразительное искусство и литература. В дневниках и переписке с Карлом Шмиттом обнаруживается множество соответствующих ссылок. Третьего сентября 1941 г. Юнгер начал чтение Библии, которая теперь сопровождала его на протяжении лет и предоставляла ему образец для истолкования собственного опыта. Свыше сорока записей в дневнике указывают на соответствующие места и показывают, как продвигалось это «первое полное прочтение», которое закончилось 28 мая 1944 г. на Троицу с чтением Откровения. То, что Юнгер называл кружок Шпайделя собирающимся «в брюхе Левиафана», выступало символом для описания ситуации с точки зрения как философии политики, так и священной истории: «левиафан» или «согнутый», который упоминается в Ветхом завете в нескольких местах и описывается как огромная рыба или многоглавый крокодил, это… один из могущественных врагов Бога, а также и людей, и он появляется в качестве такового снова в Апокалипсисе (Исайя 27:1).

Пожалуй, это первостепенная (в том самом смысле слова paramount, которое Уильям Джеймс вкладывал в понятие paramount reality, которая вечно дефицитарна для сознания) иллюстрация герметического принципа тождества: когда рушатся онтологические границы между реальными, воображаемыми и символическими пространствами ада и апокалипсиса. Через три месяца после начала чтения Откровения, с ноября 1941 г. Юнгер фиксировал в своих записках с Востока сообщения о зверствах. Он не только был потрясен ими; писатель видел в них подтверждение своего историософского убеждения, что процесс нигилизма достиг «точки абсолютного нуля». Летом 1942 г. в парижском штабе возник план отправить Юнгера на некоторое время в командировку на Кавказ. И естественно, в зоне боевых действий на Кавказе он придерживался своего культурного образа жизни: в Ворошиловске посетил городской музей и кладбище, продолжал чтение Библии; занимался охотой на жуков. Но главным образом он посвящал себя тому, чтобы осматривать позиции и вести разговоры со своими спутниками и командирами. В связи с тремя мотивами своей командировки он пришел к удручающим наблюдениям: в Киеве, Ростове и Ворошиловске писатель увидел совершенное «расколдовывание» когда-то «чудесного» Востока через плановое хозяйство, большевистскую политику депортаций и войну; а за этим пришли опустошенность, грязь и картины ужаса, напомнившие Юнгеру Иеронима Босха.

Что же касается генералов, то он наблюдал «их превращение в Рабочего»: в «специалистов в области техники приказа» без политического чутья и способностей; надежду найти среди них фрондеров против Гитлера Юнгер вынужден был оставить. К тому же многообразные новости о разнообразных зверствах: сообщения, например, о чудовищных злодеяниях службы безопасности после захвата Киева», где, как известно, 29 и 30 сентября 1941 г. в овраге Бабий Яр было расстреляно почти 34 тыс. евреев, и упоминания о «туннелях с ядовитым газом», «куда заходили поезда, набитые евреями». Юнгер делает акцент, что при этом речь шла о слухах, но он не сомневался в том, что происходили «акты истребления крупнейшего масштаба». Писатель не считал себя способным проверить эти слухи, посещать акции по уничтожению и наблюдать массовые казни. После записи от 11 декабря о методах борьбы с партизанами под датой 12 декабря 1942 г. сказано:

«Вчерашний разговор дал понять, что мне не удастся провести «инвентаризацию» в этой стране: есть много мест, являющихся для меня табу. К ним относятся все те места, где поднимают руку на беззащитных и где пытаются действовать путем репрессий и акций массового уничтожения. Я, впрочем, не жду изменений. Все это в духе времени, хотя бы потому, что стало своего рода эпидемией. Противники в этом недалеко ушли друг от друга.

Но, может, надо бы исследовать эти места ужаса, в качестве свидетеля увидеть всё и понять, кто они — участники и жертвы. Какое сильное влияние оказал Достоевский своими «Записками из Мертвого дома». Этому противится отвращение, охватывающее меня, стоит мне представить такие зрелища. Я сразу был бы заметен как противник. Кого бы это устроило?

Мысль: для такого свидетельства следует иметь более высокое предопределение, чем его способно дать наше время».

В более поздних редакциях заключение изменено: «Какое сильное влияние оказал Достоевский своими “Записками из Мертвого дома”, но ведь он очутился там не добровольно, а как заключенный!»

«Кавказские заметки» со времени появления «Противоизлучений» Петера де Мендельсона в ноябре 1949 г. неоднократно подвергались резкой критике. Заглавия двух статей 2004 г. говорят сами за себя: «Молчание гауптмана Юнгера» (Ханнес Геер) и «Катастрофа Юнгера на Кавказе» (Гельмут Летен). Критика была вызвана прежде всего решением Юнгера воздержаться от посещения «мест ужаса», где дело дошло до массовых казней, чтобы наблюдать так называемые «особые мероприятия». Уже Петер де Мендельсон порицает это как попытку уклониться. Исходя из вопроса Юнгера, кого бы устроило, если бы он проявил себя на таком «мероприятии» как «противник» и, как следует добавить. С ним бы «обошлись» соответствующим образом, Мендельсон пишет: «Да, это и в правду вопрос. Кого бы это устроило. Совершенно скромно я бы хотел заметить: меня, например. Я бы смог увидеть в этом нечто по-настоящему «служащее образцом для подражания» Ханнес Геер, временный руководитель гамбургского выставочного проекта «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941-1944 гг.» пишет в своей статье «Молчании гауптмана Юнгера», совершенно категорично о «малодушии», как будто можно кого-то обязать посещать массовые казни с целью наблюдения, и заканчивает свое сочинение, цитируя «уже в 1933 г. сбежавшего из Германии еврея Мендельсона: «Кого бы это устроило? Совершенно скромно я бы хотел заметить: меня, например». В завершении статьи, которая сводится к упреку в «малодушии», возможно, это казалось автору уничтожающей остротой; правда, задаешься вопросом, в какой мере его бы собственно устроило, если бы Юнгера разоблачили как противника «особых мероприятий» и также с ним «обошлись бы по-особому».

Прочая критика касается неспособности Юнгера оценить наблюдаемые ужасы и тем более предполагаемые акции уничтожения как в плане эмоциональной реакции, так и эстетической и моральной рефлексии. «Отвращения» слишком мало, не говоря уже о том, что оно аристократично, и предпочитаемый Юнгером образ «мира живодеров» слишком безобиден. Ему следовало бы фотографировать. Об этом можно спорить. Само собой разумеется, юнгеровские «каприччо» из «мира живодеров» не соответствуют одни лишь ужасам «войны на уничтожение», но фотографии также одни лишь не соответствуют, иначе не следовало бы писать ни “Lied vunem ojsgehargetn jidischn volk” («Сказание об истребленном еврейском народе» — поэма на идиш погибшего в 1944 г. в Освенциме Ицхака Каценельсона), ни «Дознания» (пьеса Петера Вайса, построенная на материале нашумевшего франкфуртского процесса над эсэсовцами, служившими в Освенциме), ни «Лжи во времена войны» (роман о холокосте, принадлежащий перу Луиса Бегли) и ни «Без судьбы» (роман венгерского писателя Имре Картеса, повествующий о еврейском подростке, попавшем сначала в Овенцим, а затем в Бухенвальд), и не было бы нужды читать подобное. Здесь нет меткого слова, адекватного и исчерпывающего средства. У различных способов изображения есть все же своя сила, которая всякий раз ограничена, но они дополняют друг друга. И они по-различному действуют на тех, кто это воспринимает. То, что, возможно, одному кажется недостаточным сведение чудовищного ужаса к слову наподобие «мир живодеров», для другого становится смущающим и на длительный срок удручающим собирательным понятием для всех атавистически-модерновых «образов» из «зоны уничтожения», историографических, поэтических, как и фотографических.

Другое обвинение гласит, что Юнгер в своих «Кавказских заметках» больше молчит, чем говорит, и прежде всего не рассказывает об участии вермахта в преступных акциях уничтожения. Ханнес Геер в своей статье на основе военных документов показал, что Юнгер передвигался по территории, на которой при участии вермахта произошло убийство более чем 39 тыс. евреев, и что писатель по меньшей мере разговаривал с одним из командиров, которые были ответственны за участие вермахта в «особых мероприятиях» «службы безопасности». По сравнению с тем, что историк смог представить после многолетней работы с документами в изобилующей ссылками статьи, рассказы Юнгера на самом деле выглядят очень неточными. Практика убийств евреев становится мало конкретной; количество ни разу не указывается, не говорится явно об участии вермахта. То, что Юнгер фактически мог выяснить, правда, сомнительно: никто не представлялся ему как участник массовых убийств, и скорее невероятно, что он мог заглянуть в доклады, которые подавались командирам и позже оказались в распоряжении историков; к тому же SS использовали тайный язык и скрывали числа.

Как бы отреагировала вездесущая «служба безопасности», если бы гауптман Юнгер из «белого», как известно, парижского штаба потребовал предоставить доклады об убийстве евреев? Трудно ответить также на вопрос, хотел ли Юнгер со своими заметками обелить вермахт? Несомненно, речь идет прежде всего о «злодеяниях службы безопасности». Но одновременно становится очевидно, что вермахт также не жеманничал на этих акциях; иное из того, о чем слышал Юнгер, казалось ему «относящимся к зоологии», и это означает: лежащим по ту сторону того, что доселе считалось возможным для человека. Если Юнгер после рассказа одного генерала пишет «о чудовищных злодеяниях службы безопасности», что его охватило «отвращение» к до сих пор столь любимым униформам, погонам и орденам, он не проводит различия между униформой вермахта и униформой службы безопасности. Правда, он отказывается от явного осуждения вермахта. Поэтому Ханнес Геер называет его одним из «красноречивейших актеров “коллективного молчания», «что было столь характерно для ФРГ 50-60х годов”. Правда, он мог бы назвать Юнгера и тем, кто уже очень рано задокументировал, что можно было знать или чувствовать, и как того, кто сказал, что можно было ощущать «отвращение» при взгляде на немецкую униформу времен Второй мировой войны.

Но эксперименты со злом в отношении фигуры Другого не отличаются по существу от тех же пыток, производимых над собой, крайностей метафизического селфхарминга и «относящегося к зоологии» массового эксперимента над плотью. Эти реминисценции в точности описывает идея Джоан Роулинг о синхронии зловещей магии крестражей, настолько недопустимой в человеческом мире, что профессор Слизнорт в течение десятилетий самой своей постыдной тайной считал лишь только слабость, которую проявил, разговорившись об этом тёмном предмете магии с юным Томом Рэддлом — будущим Лордом Волдемортом. Эта же синхрония беспощадно и обыденно явлена в «Чекисте» режиссёра Александра Рогожкина: убивая человека вовне, ты убиваешь человека внутри. Присоединившись — волей или неволей — к левиафанову экстазу человекоубийства, ты присоединяешься и к своему самоубийству.

К удручающим новостям «с Востока» добавились ужасные известия о бомбардировках немецких городов, в особенности, об аду в Гамбурге в конце июля 1943 г. Друг Юнгера Карл Шмитт, который в саду своего дома в Далеме держал домашнюю птицу и получал для неё корм из Кирххорста, в конце августа потерял всё в результате бомбежки и вынужден был переселиться в дом своих родителей в Зауэрландском Плеттенберге. Двадцать шестого июля 1943 г. Ганновер впервые стал целью атаки американских бомбардировщиков. Кирххорст остался нетронутым, но центральная часть Ганновера, в которой Юнгер прожил некоторое время и которую он любил, была опустошена. Реакция писателя была поразительна. Под датой 30 июля, когда пришла новость от Греты, сказано:

«Как бы странно это ни звучало, но в утрате есть глубокая радость, как предвкушение того счастья, что настигнет нас в последней земной потере, — в утрате жизни».

Радость утраты: историческая катастрофа воспринимается с одобрением, так как она кажется апокалипсисом и, в полном смысле этого слова, выходом из совершенно ужасной ситуации и возможностью новой жизни. Такое ощущение владело не только Юнгером. Родившийся в 1901 г. Ханс Эрих Носсак, наблюдавший разгром Гамбурга из расположенного в 15 километрах к югу Хайдедорфа, написал вскоре после этого в своем сообщении «Гибель», что «при всех прежних налётах» у него было желание: пусть будет очень плохо», так как он считал разрушения неизбежными; и также он, прибыв в «мёртвый город» после великого пожара, был охвачен «столь подлинным и всеохватывающим чувством счастья», что ему стоило усилий «не выкрикнуть торжествуя: теперь наконец начинается подлинная жизнь». Правда, Носсак писал затем, что это ощущение было вызвано многолетним презрением к мелкой, мирной и уютной жизни. И далее: «Всё, что мужчины умеют сказать об этом, ложь. Только на языке женщин можно говорить об этом».

Неоапокалиптическое, отстранённо-созерцательное мышление и отношение Юнгера отмечается также в «воззвании», появившемся между июлем и октябрем 1943 г., имеющим две части. Первая часть носит название «Посев», и в ней, если коротко, изображено, что в Европе после Первой мировой войны вследствие «упущений и ошибок» «справедливость и несправедливость» столь запутанно перемешались, что остаётся лишь очищение в языках пламени». Следствием явилась продолжающаяся «мировая гражданская война» с ее покрывшими землю руинами и теми страшными местами, где «мир превратился чисто в скотобойню». Война посеяла раздор между народами и все же она оказалась «первой совместной работой человечества, в то время как её «красные фронты впервые сварили земной шар раскаленными швами». Чудовищные «жертвы», которые были принесены для этой работы, словно «посевы», которые взойдут во время мира. Чтобы они смогли принести урожай, конечно, необходим, и это удивительная перемена у Юнгера, «разум»! Вторая часть носит название «Плод». Еще раз Юнгер делает акцент, что, после того как мир до последнего «угла» «был очищен огнем» и оружие создало «пространство для решения» и «для духовного проекта», «разум» должен взять бразды правления и продиктовать те договоры, которые обеспечат то, чтобы в этой войне не было побежденных, но только победители: национальные государства должны быть переведены в более крупные союзы; Европа должна объединиться; следует поддержать установление «планетарного порядка». Это должно быть «сделано на основе права», многочисленные «палачи и их пособники» должны быть «наказаны в полной мере». Принципы авторитарного и либерального государства следует примирить в рамках синтетической демократии. «Силы, задействованные в Тотальной мобилизации, должно использовать «для созидания». Нигилизм, который и привёл к катастрофе, следует побороть и преодолеть при помощи «новой теологии».

Едва ли есть необходимость комментировать дальше: «Мир» представляет собой перенос развитой после Первой мировой войны философии жертвы и изложенной в «Мраморных утесах» идеи «экспирозиса» (грандиозный пожар, разрушающий космос по окончанию каждого мирового периода, в учении стоиков), на Вторую мировую войну, которая поэтому была превращена в неизбежную «мировую гражданскую войну». То, что скрывалась ответственность немцев за эту войну, многократно и справедливо подвергалось критике.

Наконец, в этом эстетствующем безумии смешения Бога и Молоха, словно небеса пытаются ухватить развоплотившегося в тотальности войны Юнгера за нечто вещественное, предметное, настоящее, воспринятое всерьёз и непосредственно, завершающим аккордом этой адской оперы, начатой с арии Юнгера унитарным идеям фашизма и симпатией дьяволу, служит, как и положено в трагедии, ария священной жертвы, которой оказывается самое дорогое, и возможно единственно реальное, что ещё оставалось в жизни Юнгера.

Последний год войны был отмечен не только событиями мирового масштаба; угроза коснулась также сына писателя — Эрнстеля. На фотографиях того времени мы видим высокого и живого юношу семнадцати лет, в глазах которого блистают отвага и жажда приключений. Из

Само собой разумеется, что Эрнст и Грета Юнгер были испуганы и взволнованы арестом Эрнстеля; в ту пору за подобное легко приговаривали к смерти и казни. Грета Юнгер ещё 12 февраля отправилась в Вильгельмсхафен, чтобы навестить сына в тюрьме; Юнгер созвонился из Парижа с

Мой милый мальчик. С детства он старался подражать отцу. И вот уже с первого раза безмерно превзошел его.

Сегодня зашёл в маленькую подвальную комнату, которую отдал ему и в которой еще жила его аура. Вошел тихо, как в святыню. Там, среди его бумаг, обнаружил небольшой дневник, начинавшийся фразой, возможно, взятой у Наполеона: «Дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти».

Двенадцатого февраля Эрнст и Грета Юнгер из Италии получили фотоснимок могилы своего сына. Двадцать третьего ноября 1950 г. они впервые посетили могилу в Турильяно, а в следующем году, 9 октября 1951 г., Юнгер во второй раз один. Ещё год спустя тело Эрнстеля было перевезено в Вильфлинген и 6 декабря во второй раз предано земле на деревенском кладбище. День смерти сына Юнгер всегда начинал с посещения могилы, что большой частью находило отражение в дневнике. Среди прочего он спрашивал себя, спас ли бы он своего сына от тюрьмы и, возможно, от смерти, если бы в семейном кругу поменьше откровенно критически высказывался о Гитлере и нацистском режиме. Постоянно возникало подозрение, что Эрнстель погиб не от руки врага, а был ликвидирован своими: его предыстория была известна, полк был подчинен Гиммлеру, командир роты не предоставлял точной информации. Только 14 марта 1995 г. Юнгер получил письмо от товарища своего сына, который прояснил, что Эрнстель со своим отделением был окружен и погиб от вражеской пули.

«Дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти». Слова, достойные пророка эпохи, высказанные юношей, принесённым в жертву, по-сатурниански пожранным в чрево Молоха — и потому, быть может, избежавшего того, что намного страшнее смерти: послевоенной юнгерианской пустоты, эстетики созерцания фатальной необратимости, которая так не похожа на молчание Ницше после инцидента в Турине.

Впечатление от биографии и личности Юнгера меняется и усложняется по мере того, как вместе с ним читатель проникает всё глубже и глубже в жерло человеческой катастрофы. В самом начале, на волне публикации «В стальных грозах» и одновременно симпатии к нацистским идеям, Юнгер может произвести впечатление технократа — человека, променявшего совесть на мастерство и профессионализм, впечатление вполне знакомой фаустианской фигурой, которую теперь уж не встретишь среди современных сплошь бездарных апологетов и пропагандистов войны. Как же назвать человека, променявшего совесть на культуру? Так произошло и с Эрнстом Юнгером, и с немецким просвещённы народом, и от этого психоза, этой ослеплённостью собственным историческим и культурным мифом не застрахован ни один народ, ни одна страна, ни одно государство — в тенях первой половины XX века «Книга о шильдбюргерах, или о том, как жители города Шильды от великого ума глупостью спасались» начинает казаться сотериологией под вуалью сатиры. И поэтому так настойчиво приходит на ум воспоминание о фразе Шлагетера: «Когда я слышу о культуре, я снимаю с предохранителя свой браунинг». Расчеловечивание целой, даже цельной нации было скомпенсировано её культурой. Если бы не её базис, фашизм бы не разыграл партию Дориана Грея — но его портрет оказался обёрнут бэкэндом Германии, в котором была не только первая мировая война, но и вся немецкая культура, наука, искусство, приправленные ядом ресентимента и комплексом тоски об утраченном величии. Но получилось так, что именно культура стала тем инструментом масштабирования окон Овертона, когда с помощью культуры оправдывалось зло. «Олимпия», «Триумф воли» — не могли бы стать тем фаустианским образцом конструирования мифа, если бы ни этот культурный бэкграунд! — когда эстетика сама по себе выше добра и зла. И ведь красивый, белокурый, статный фашист в форме от Хьюго Босс, который в застенке получает эстетическое наслаждение от человеческих страданий — он эмпат. Иначе бы его это так не интересовало. Он хорошо понимает, что для фигуры Другого наиболее невыносимо, он ощущает, какие здесь возможны трансформации, какой опыт — для этого же нужна чуткость! Тупое животное не способно к наслаждению пыткой — это привилегия homo sapiens. Из бескультурных людей не выходят ни строители пирамид, ни палачи — максимум, средней руки исполнители.

Может статься, что и сегодня вся человеческая «духовность» так же не только не спасает от той цены, которую псевдопатриотические силы сегодня готовы платить за величие, но и служит, вопреки природе культуры, топливом для домн будущих концлагерей. Но ведь и древо по природе предназначено для роста, солнца и плодоносности, а не для лесопилки и печи. Предназначен ли человек для войны? — в каких бы подталкивающих к этому обстоятельствах он ни оказался, какое давление бы ни оказывали на него национальные культуры и массовые психозы… Является ли такая культура традиционной ценностью или, может быть, традиционной ценой, которую платит Молоху чужой кровью за фантазм величия горстка безумцев?

Возможно, ответы и ключи к пониманию прошлого, настоящего и будущего читатель найдёт в книге Гельмута Кизеля «Биография Эрнста Юнгера», которая готовится к выходу в издательстве Тотенбург.

В эссе использованы фрагменты книг и материалов: Helmuth Kiesel «Ernst Jünger. Biographie» (перевод А.А. Игнатьев, ред. И.В. Миронова); Dunn, Captain J. C. «The War the Infantry Knew 1914–1919: A Chronicle of Service in France and Belgium»; Оболонкова М.А. «Эпизод истории великой войны как элемент исторической памяти европейцев: Рождественское перемирие 1914 года»; Кузнецова С.В. «Память о первой мировой войне и европейская идентичность: пределы конструирования».

Краткие сведения об авторе статьи:

Олег Миронов -

психолог, экономист,

член Федерации психологов образования России,

действительный член Международной академии фундаментального образования.