Курай

Татары, башкиры, музыка… Что объединяет три таких емких понятия? Можно ли найти что-то общее у этих слов?

Музыкальный фольклор — это отражение духовной жизни народа. История музыкальной культуры татар и башкир исчисляется столетиями. За это время произошло много принципиальных перемен в музыкальной практике и в представлениях о музыке, перемен, связанных и с бесписменностью традиций, и с трагическими исчезновениями зафиксированных материалов. Но вместе с тем, само время произвело отбор самых ярких и исключительных элементов культуры, которые до сих пор остаются востребованными и являются символами наших народов.

И возвращаясь к этим трем словам — татары, башкиры и музыка — мы можем заключить, что связывает их простое слово из пяти букв — курай. Именно этот инструмент прошел через века, видоизменился, но остался в нашей культуре, как яркий представитель народной музыки.

Курай — это духовой инструмент типа флейты, изготавливаемый из зонтичного растения «кура», что означает «полый стебель». Курай является аналогом ная, духового инструмента распространенного в других музыкальных культурах мусульманского Востока, упомянутого еще в «Большой книге о музыке» аль-Фараби (X в.) и в цикле арабских сказок «1001 ночь», как nay Tatari — «флейта татар». Не случайно по одной из теорий происхождения слова, «курай» состоит из соединения двух слов «кура» и «най».

Существует несколько разновидностей кураев, различающихся по материалу, традициям исполнительства. Они имеют, в зависимости от материала, такие разновидности, как «копшэ курай» и «нугай курай» (из полого стебля растения), «агач курай» — из дерева, «жиз курай» — из латуни. Однако в настоящее время широко используются современные материалы (строганный шпон, металл). Длина инструмента варьируется в зависимости от разновидности — от 120—180 мм до 450—1000 мм.

Если систематизировать народные инструменты в соответствии с общепринятой европейской системой Э. Хорнбостеля и К. Закса, курай относятся к аэрофонам (класс инструментов, у которых источником звука служит колебание воздушного столба). Также имеются кураи, причисляющиеся к подгруппе язычковых (вид с бьющимся язычком — прерывателем звука).

Как известно, каждый инструмент обладает своим, только ему присущим, тембром.

На курае исполняются как плясовые, так и умеренные и протяжные мелодии лирических песен. В музыкальном быту наших народов мы видим большую зависимость инструментальной музыки от вокальной, что проявляется в идентичности репертуара народных певцов и инструменталистов. Так, в репертуаре кураиста можно встретить популярные мелодии «Тафтиляу», «Аллюки» и др. Но наряду с этим существует инструментальная музыка, связанная с плясовым наигрышем.

Технические возможности у этого духового инструмента велики. Общий диапазон составляет около трех октав. Виртуозы-кураисты помимо традиционных приемов игры на инструменте прибегают к технике исполнения, получившей название узляу или тамак-курай (горловое пение). Узляу — это разновидность двухголосного пения — игры, при котором на курае звучит наигрыш и одновременно поется бурдонный квинтовый бас, с использованием грудного, носового, небного, лобного резонаторов. Узляу был распространен в шаманской практике. Благодаря творческим поискам исполнителей, теперь курай применяется в качестве сольного, ансамблевого и оркестрового инструмента.

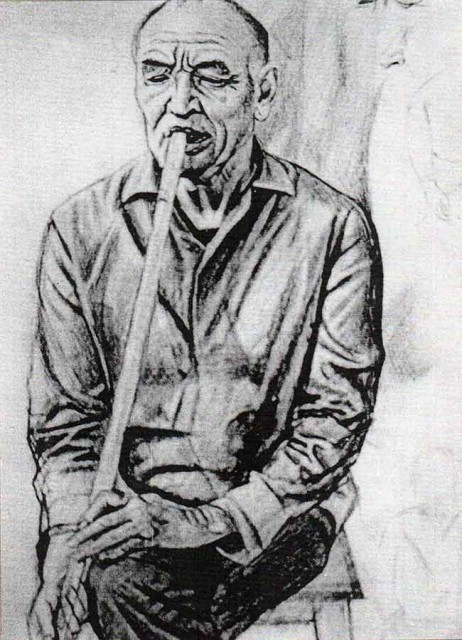

Курай за долгое время приобрел статус знакового музыкального инструмента татар и башкир. Он, как любой другой символ, широко используется в творчестве не только музыкантов, но и художников, скульпторов, поэтов и писателей. С давних времен инструмент стал обрастать легендами. Тема происхождения и использования курая нашла своё отражение и в фольклоре, записанном в XIX — начале XX веков. Это, например, башкирский эпос «Акбузат», «Кара-юрга», «Заятуляк и Хыухылу» и множество башкирских и татарских народных легенд и сказок. Так, в легенде «Курай» юноша пошёл навстречу услышанной мелодии и увидел, как тростниковое растение издаёт на ветру нежный мелодичный звук. Юноша срезал тростник, приложил его к губам и заиграл. И до сих пор сыновья сыновей этого юноши не перестают играть на этом инструменте и восхвалять его музыкальное творение.

Алсу Нигматуллина