Юрий Федорович САМАРИН и его переписка с баронессой Эдитой Федоровной РАДЕН

В петербургском издательстве «Владимир Даль» под редакцией О.Л. Фетисенко вышел русский перевод переписки Ю.Ф. Самарина с баронессой Э.Ф. Раден. Давно оцененная по достоинству специалистами как богатейший источник информации о политических, религиозных и общественных взглядах Самарина, а равно как прекрасный образчик эпистолярной культуры российского дворянства середины XIX века, теперь она доступна и широкому кругу читателей. Сегодня на Syg.ma мы публикуем предисловие к русскому переводу переписки.

***

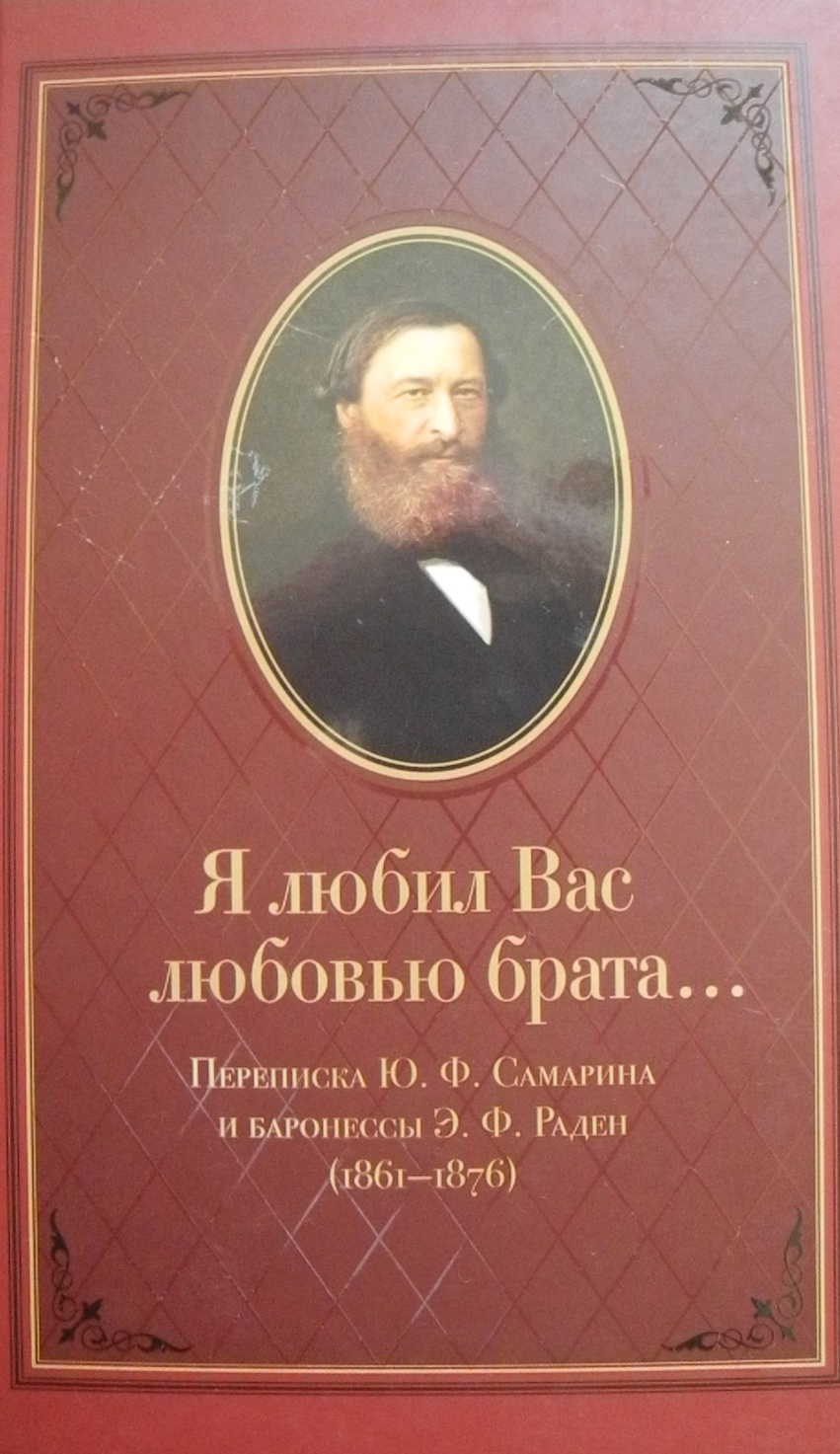

«Я любил Вас любовью брата…» Переписка Ю.Ф. Самарина и баронессы Э.Ф. Раден (1861 — 1876) / Отв. ред., пер. с нем., подгот. текста, коммент., аннот. указатель О.Л. Фетисенко; пер. с фр. Г.С. Беляева, предисл. А.А. Тесля. — СПб.: Владимир Даль, 2015. — 447 с.

***

Юрий Федорович Самарин (21 апр. (3 мая) 1819 — 19 (31) марта 1876) — одна из симпатичных личностей русского XIX века. Его достоинства признавались даже отъявленными противниками — и, что куда показательнее, достоинства не только интеллектуальные, но и моральные — то, что нам труднее всего признать за нашим оппонентом. Ведь, признавая его интеллектуальное и ораторское могущество, мы тем самым оправдываем свое поражение в полемике или, во всяком случае, готовим себе «честный исход», тогда как признание моральных качеств — признание человеческой доброкачественности — лишает нас права на аргументы ad hominem, не дает возможности заподозрить оппонента в недобросовестности; совершая данное признание, мы тем самым обрекаем себя на необходимость говорить лишь по существу дела, не отвлекаясь и не прибегая к посторонним соображениям — и лишь явная и беспрекословная добродетель оппонента вынуждает совершить подобное отречение.

Самарина ценили и те, кто расходился с ним почти во всем; воздавать должное, пусть на словах, его достоинствам был вынужден, например, гр. П.А. Валуев [1], который начал свою характеристику Самарина с хвалы, «преднамеренно натянутой до карикатурности» [2], а К.Д. Кавелин, многолетний знакомый и собеседник, выразил общее мнение в некрологе, отмечая:

«…ни огромные знания, ни замечательный ум, ни заслуги, ни великий писательский талант не выдвинули бы так вперед замечательную личность Самарина, если б к ним не присоединились два других несравненных и у нас, к сожалению, очень редких качества: непреклонное убеждение и цельный нравственный характер, не допускавший никаких сделок с совестью, чего бы это ни стоило и чем бы это ни грозило. Что Самарин считал за справедливое и истинное, перед тем он никогда не отступал, принося своему убеждению всякие жертвы. Зная его взгляды, его образ мыслей, можно было без ошибки сказать вперед, как он поступит в том или другом случае, потому что дело у него не расходилось с мыслью, от последней он не отвиливал по разным посторонним соображениям. Такой характер не мог не внушать полного доверия. Ю.Ф. Самарин был нравственная личность, в полном и лучшем смысле слова. С ним можно было не соглашаться, его взглядам можно было не сочувствовать, с известных точек зрения их можно было не любить, но не питать к нему уважения не было возможности, и в этом его друзья и враги подавали друг другу руку» [3].

Современники часто сетовали на то, что огромные силы и дарования Самарина уходили в несообразную масштабу его дарования работу — в мелочи городского управления, в изучение подоходного налогообложения в германских землях, в обучение грамоте крестьянских детей и т. п. [4] — Сам он относился к этому совершенно иначе, отвечая, например, на подобный упрек со стороны И.С. Аксакова, одного из ближайших к нему людей: «Странно мне, что ты, в один голос с другими, повторяешь мне всякий вздор вроде того, что уж теперь довольно, дело сделано, что это все пустяки и мелочь, что другие не хуже меня доделают что нужно, что я могу делать другое, лучшее и т. д. Убедись ты в одном: дело только тогда идет хорошо, когда тот, кто к нему приставлен, по своей подготовке и по своим способностям стоит несколько выше своего призвания. Только при этом условии можно вести дело к лучшему и поднимать всю свою обстановку» [5]. Он не принижал своих способностей, трезво видел масштаб своих дарований — и вместе с тем полагал именно эту, повседневную свою деятельность — долгом и призванием, в твердом исполнении возложенных на себя обязанностей, не смущаясь ни скукой, ни потребностью делать мелкую, изматывающую работу, ни малостью достигнутых результатов.

К.Н. Леонтьев, восхищаясь твердостью, ясностью и основательностью одного из своих знакомых, интересовался от несходства черт с «“русскими” характерами»: «Не была ли Ваша матушка немка?» [6] — высоко ставя «православных немцев» за те черты, которые они привносили в бытовой строй православия [7]. Сомнительно, насколько именно с этой стороны его привлек бы Самарин — однако «немецкий» строй его характера вызывал всеобщее внимание и невольное почтение, выступая «светской аскезой» (и, отметим попутно, оглядывая совокупность сделанного им, приходится признать — вопреки многочисленным суждениям современников — что осуществлено им было по крайней мере не меньше, чем теми, кто отбрасывал подобный мелкий труд ради высоких задач) [8].

Как отмечал первый биограф Самарина, барон Б.Э. Нольде, «как бы вопреки всей жизненной своей дороге Самарин родился в Петербурге, в специфически петербургской среде двора и чиновничьей знати. Мать его, Софья Юрьевна, была дочерью Ю.А.

«Для семьи, в которой родился и рос Самарин, близость к самим верхам русской общественной лестницы и открывавшаяся ею возможность в любую минуту открыто и свободно войти в те центры, которые управляли страной и ею руководили, не менее характерны, чем ярко выраженная и для той эпохи отнюдь не обычная, моральная независимость семьи от этих верхов. <…> богатство в ту эпоху не давало само по себе независимости. Источник ее в Федоре Васильевиче внутренний, вытекавший из непреклонной природной воли и умения подчинить всю свою жизнь своим, самому себе самим поставленным целям. В нем не было так часто нераздельной с наличностью данных для блестящей петербургской карьеры нравственной зависимости от этой карьеры — неспособности добровольно лишить себя всех ее привычных соблазнов и выгод. Федор Васильевич доказал свою внутреннюю свободу от Петербурга и петербургской карьеры принятым им в 1826 г. на сорок втором году жизни решением бросить свое шталмейстерское звание и уехать жить в Москву, чтобы отдаться целиком делу воспитания детей» [10].

Агиографичность интонации, избранной бар. Нольде на первых страницах своей работы, не должна заслонять действительной нетипичности семейства Самариных или, говоря более точно, демонстрируемой ею новой модели поведения — той достаточно редкой, что оказалась возможной в сравнительно короткий промежуток «золотого века» русской дворянской культуры. Служба перестала быть единственным «способом жить», единственно-мыслимым, хотя и не перестала — в отсутствие общественной сферы — быть единственным способом проявить себя. Отец Самарина выбирает для себя роль сельского хозяина, своеобразного «ленд-лорда» (как, в другом варианте, ее будет разыгрывать Хомяков), удаляясь от дел придворных и уходя в жизнь семейную. Равным образом достаточно еще не типичным для того времени будет решение отдать старшего сына, Юрия, получившего домашнее образование, в университет — впрочем, это решение будет находиться как раз в рамках логики «служебной карьеры», долженствуя стать добротной подготовке к государственной деятельности.

До окончания университета круг знакомств Самарина был крайне ограничен — фактически сохранялось его прежнее, установленное в детстве затворничество [11], предусмотренное воспитательной системой отца, который сопровождал нередко своего первенца и в университет и «неукоснительно прослушивал, сидя в сторонке, все лекции, на которых бывал его первенец» [12]. В университете он сближается с К.С. Аксаковым — и между ними быстро завязывается крепкое дружество, а в начале 1840 г. в доме П.Я. Чаадаева они знакоммятся с А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским [13]. Встреча эта сыграла важнейшую роль в развитии славянофильства — люди двух поколений, разными путями пришедшие к формированию довольно близких взглядов, встретили и опознали друг в друге на тот момент если и не единомышленников, то мыслителей, сосредоточенных на одном круге вопросов, сходных в его понимании. Дальнейшее сближение, выработка общих взглядов займет еще много времени — Самарин до 1843–1844 гг. сохраняет дистанцию, однако в конечном счете именно Хомяков сыграет важнейшую роль в разрешении его религиозных вопросов [14]. Много лет спустя, в письме к кн. Е.А. Черкасской от 26 октября 1866 г. Самарин опишет это воздействие Хомякова, не говоря о себе прямо, но личный опыт ясно звучит в самой интонации:

«Для некоторых встреча с ним была событием внутренней жизни. Эти некоторые были выведены им на простор, на чистый воздух, на свет Божий из душного лабиринта из всякого рода недоразумений и противоречий, в котором они бродили, ища исхода, веруя в исход и не находя его. Они почувствовали себя освобожденными в своем религиозном сознании; это была своего рода эмансипация. Под освобождением я разумею приобретенную уверенность в том, что можно верить, не кривя душой перед самим собою, то есть не бояться никакой истины, ни научной, ни политической, не стесняя преднамеренно горизонта своей мысли и глядя всегда на все во все глаза. <…> Явление Хомякова как человека заключало в себе ту мысль, что нет никакой несомненной истины, которая бы окончательно не мирилась с верою, нет такого чувства или стремления, законного в глазах совести, которое бы нужно было принести в жертву, чтоб иметь право на внутреннее удовлетворение, вносимое в душу верою. Можно и должно ко всему относиться свободно — это он, если можно так выразиться, проповедовал всем существом своим, мыслью, словом, тоном речей, смехом и обращением» [15].

Защитив магистерскую диссертацию («Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники» [16]), Самарин по соглашению с отцом [17] поступил на службу в Петербург — и вскоре, в 1845 г. оказался по делам комиссии, ревизирующей городское управление Риги, в Остзейских губерниях. Это долгое, растянувшееся на три года, поручение [18] привело его к проблеме, которая не перестанет занимать его до конца жизни [19] — к положению Остзейского края в составе Российской империи, к привилегиям немецкой знати, статусу православия, к состоянию латышей и эстонцев. С особенным негодованием воспринимает он первые действия назначенного в 1848 г. генерал-губернатором Прибалтийского края и военным губернатором Риги кн. А.А. Суворова. Первая реакция на действия нового генерал-губернатора изливается в его письмах к московским знакомым, в частности к своему университетскому наставнику, М.П. Погодину, а затем эти заметки и накопившиеся наблюдения над местными порядками выливаются в цикл «Писем из Риги», распространению которых в обществе не только не препятствует, но прямо способствует сам автор. В 1868 г. Самарин писал:

«Ровно двадцать лет тому назад, пробыв без малого три года в Риге <…> я набросал на бумагу, в форме писем, выводы из моих исследований о прошедших судьбах этого края и моих наблюдений о тогдашнем его положении. Все это было незрело, писано с плеча, под влиянием раздражительных впечатлений и свойственной молодости дурной привычки тыкать правдою прямо в глаза. Словом: по тогдашним понятиям, это была непростительная дерзость, и покойный Государь, до сведения которого добрые люди довели мою рукопись, продержав меня несколько дней в крепости, поступил со мною (опять таки по тогдашним понятиям) снисходительно и даже милостиво. Недавно определившийся на службу титулярный советник, осмелившийся, не будучи к тому призван своим начальством, произнести осуждений действий высшего управления, не мог избегнуть наказания; но, по крайней мере, искренность и намерения провинившегося остались незаподозренными. Едва ли нужно прибавлять, что я вспоминаю теперь об этом давно прошедшем времени не только без горечи, но и без сожаления. Напротив: я благодарен судьбе, доставившей мне случай видеть покойного Императора с глазу на глаз, слышать прямодушную речь его и унести в памяти, из кратковременного с ним свидания, образ исторического лица, неожиданно передо мною явившегося, в строгой и благородной простоте своего обаятельного величия…» [20]

Наказание, постигшее его (и привлеченного затем по тому же делу И.С. Аксакова), оказалось и правда, «по тогдашним понятиям», более чем умеренным — освобожденный после нескольких дней заключения в Петропавловской крепости, Самарин выехал под наблюдение отца в Москву впредь до дальнейшего определения на службу, а затем получил назначение чиновником по особым поручениям к самарскому губернатору, поближе к родовым имениям. Вскоре, однако, случайная фраза в письме, перлюстрированном на почте, вызвала перевод Самарина подальше от родных — в Киев, на аналогичную должность в подчинение известному Д.Г. Бибикову. Здесь Самарин вплотную соприкоснется со вторым основным сюжетом своей последующей деятельности — крестьянским вопросом, поскольку в это время в

«Любезный Аксаков, долго мы не подавали друг другу голоса — почти целый год! <…> Я прекратил переписку со всеми, разумеется кроме родных, не потому только, что я уразумел необходимость отучить себя от употребления почт, книгопечатания и других изобретений прихотливой роскоши, но и по другим чисто-личным причинам [21]. В моем положении, при моих ежедневных спасительных для меня занятиях, мне необходимо спокойствие, хотя наружное, если уж внутренний мир невозможен. Это спокойствие только и может быть сохранено при безусловном молчании. Когда, кроме горечи и горечи, опыт жизни ничего не оставляет на сердце, к чему шевелить и поднимать этот отсед? Остается сложить руки и молить Бога: да приидет не Царствие Его, которого мы недостойны, а да постигнет нас заслуженный гнев Его. Я до такой степени внутренно съежился и очерствел душой, что я почти не нахожу в себе того голоса, которым я привык говорить с тобой. Ты спросишь меня, отчего я добровольно остаюсь в таком положении. Оттого, мой друг, что я не вижу для себя другого, и, наконец, и оттого, что служба меня занимает. Корабль, на котором мы все стоим, тонет — в этом я твердо уверен, ничто не спасет его; но я предпочитаю каюте, еще не залитой водою, мое место на открытой палубе. <…> А доживем ли мы с тобой до кризиса? Ибо все идет к тому и я уже потерял всякую надежду на мирный исход» [22].

Еще год с этого письма он прослужит в Киеве, но далее оставаться «на палубе» сил в себе не найдет: в декабре 1852 г. уедет в имение, к заболевшему отцу [23], подав прошение об отставке (которое и будет удовлетворено 21 февраля 1853 г.) и в деревне займется работой над первой большой запиской об упразднении крепостного права. Настроение Самарина в первые месяцы нового царствования, по охлаждении первоначального, очень кратковременного, оживления, характеризует письмо, посланное 20 сентября 1855 г. Е.А. Свербеевой из подмосковного имения родных:

«Я приехал сюда проститься со своими, на днях еду в Сызрань набирать ратников [24], а оттуда к концу зимы или началу весны мы должны выступить на Кавказ, если, если… мало ли что до весны может случиться такого, что расстроит все предположения. Я застал здесь сестру и маменьку в ужасном беспокойстве о брате Владимире. Дошло известие, что он ранен на штурме — и только. Наконец вчера и сегодня мы получили от него два письма довольно успокоительных. Он ранен в ногу, не тяжело и лежит в Бахчисарае. Другой брат мой, Петр, вчера поехал от нас догонять свой полк по Тульскому тракту… Какое странное время. Кого берут, кто сам идет, с кого дерут; везде пожертвования, признаки всеобщего напряжения и при всем этом какое-то холодное безучастие к общественному делу. Это глубокое равнодушие под наружною суетою и заказным одушевлением самый сокрушительный признак нашего нравственного упадка. Причины его ясны до очевидности, но зато самое сильное воображение едва ли в состоянии представить себе, каким путем совершится восстановление. Едва ли мы увидим его. Мы останемся под развалинами нашего политического величия и нашей военной славы. А тяжело с нею расставаться!» [25]

Стоит отметить, что в целом взгляды Самарина на ближайшие перспективы были довольно пессимистичны не только в этот момент: пожалуй, с конца 1840-х речь идет об оттенках его негативного видения перспектив, что никоим образом не служит ему оправданием к отказу от деятельности — напротив, именно в этом состоянии «свободы от надежды» [26] (на успех в человеческом понимании — при жизни, в признании, в достижении поставленной цели), в труде ради цели, достижения которой заведомо не доведется увидеть, Самарин и обретает свое спокойствие и постоянство. Ив. Аксакову он пишет, например, 23 апреля 1863 г.: «Что тебе сказать! Без всяких слов и объяснений, ты знаешь, что у меня на душе. Наше поколение призвано похоронить государственное величие Российской империи и не увидеть начала возрождения земли. Такова судьба. По крайней мере, личная роль каждого определяется так ясно, что нет места для колебаний. Надобно уметь сложить головы так, чтобы подготовить возрождение; мы призваны к утучнению почвы для будущего сева, и только. Разумеется, я никому этого не говорю, а держу про себя. Расколышется ли земля?» [27]

Пафос этого текста вызван моментом его написания — тревожными первыми месяцами польского восстания 1863 г., когда реальной представлялась перспектива европейской коалиции против России и повторения в худшем варианте катастрофы Крымской войны. В иных ситуациях Самарин не считал, разумеется, нужным столь прямо и открыто декларировать данную позицию, но она оставалась сквозной до последних дней — не с точки зрения текущего положения (эта оценка могла существенно меняться), но в убежденности, что делаемое не ограничивается перспективой его жизни и жизни ближайшего поколения, делаемое определяется из должного и из перспективы столетий, а не в пределах ситуативно-целесообразно. Подчеркнем, что речь не идет об «утопичности»: отдаленная перспектива выступала не «отменой» настоящего, а тем, что определяет логику конкретных поступков в настоящем и делает возможным компромисс, определяя одновременно его границы.

Разъясняя куда более пылкому и далекому от условий реальной политики Ив. Аксакову свою логику, Самарин писал:

«Не постигаю, как ты до сих пор не убедился, что первое и самое существенное условие всякой практической деятельности заключается в умении держаться твердо своих убеждений, как бы радикальны они ни были, и в то же время понимать, что осуществление их возможно только путем целого ряда сделок с существующим порядком вещей. Я знаю, что путь этот очень труден и непривлекателен; он усеян терниями, завален грязью, сором, тянется закоулками, не прямою линиею, а зигзагами; ступив на эту дорогу, надобно обречь себя на черную, скучную, самую невидную работу и отказаться от поэтических порывов, драматических исторических минут, от картинности, эффектов и т. п. Но что же делать? Таков закон всякого прочного развития, побеждающего окончательно и безвозвратно то, что лежит на пути его» [28].

В 1855 г. он продолжает работу над крестьянским вопросом, к январю 1856-го подготовив вторую большую записку. Летом того же года Самарин в Петербурге знакомит с содержанием этой записки своих друзей и близких знакомых — Карамзиных, кн. В.Ф. Одоевского, Н.А. Милютина, А.В. Головнина. Предсказуемым образом с официального начала работ по крестьянской реформе Самарин оказывается одним из заметных деятелей, принимая решающее участие в трудах Самарского губернского комитета, а затем, с образованием Редакционных комиссий, становясь одним из ведущих их работников. По окончании составления положений и обнародовании манифеста 19 февраля 1861 г. Самарин примет на себя обязанности члена губернского присутствия по крестьянским делам в Самаре, а по завершении «переходного периода» вновь будет привлечен к работе над крестьянской реформой, на сей раз в условиях восстания в Царстве Польском, где сойдутся два ключевых вопроса, занимавшие его в общественной деятельности — статус «национальных окраин» и положение крестьянства. Отметим, что после отставки в 1852 г. Самарин никогда не занимал государственных должностей, принципиально отстаивая свое положение общественного деятеля, свое право и обязанность содействовать правительству в тех рамках и границах, которые соответствовали его пониманию национального блага, но не становясь его «служащим», сохраняя самостоятельность, свободу критической оценки [29]. Наконец, окончив возложенные на него Н.А. Милютиным [30] дела по Царству Польскому, разработав проект крестьянской реформы [31], Самарин окончательно переходит на положение частного лица, дорожа своей личной свободой и независимостью, понимаемыми как возможность прикладывать все силы к достижению целей, считаемых им надлежащими, независимо от взглядов правительства.

Именно на этот последний период деятельности Самарина падает основное содержание его переписки с баронессой Эдитой Федоровной Раден (1825 — 9 (21) окт. 1885), фрейлиной великой княгини Елены Павловны [32]. Знакомство их приходится на период крестьянской реформы, когда салон Елены Павловны сделался одним из ключевых центров если не принятия, то обсуждения и подготовки решений, выработки мнений и влияния на настроения в верхах. Получив известие о кончине великой княгини, Самарин писал А.О. Смирновой:

«О великой княгине жалели многие, искренне. Из всего, мною слышанного, меня поразили более всего следующие слова, не помню, кем сказанные: “В ее лице правительство лишилось незаменимого органа, единственного органа, как бы щупа, которым оно соприкасалось с мыслящею частью русского общества”. Она не только сама была интеллигентна, но она любила все интеллигентное и не по долгу, не по необходимости, а по охоте сближалась с мыслящими людьми. Эти два свойства далеко не всегда неразлучны. Покойный государь был, без сомнения, человек умный и мыслящий, а нельзя сказать, чтоб он любил мысль и дорожил ею. Великая княгиня умела, как немногие, выслушивать, проникаться каждою мыслью и потом передавать ее выше в форме, приспособленной к пониманию той среды, в которой она жила. Теперь единственным посредствующим звеном между мыслящею Россиею и Двором остается Третье отделение» [33].

Однако Раден была не только близким лицом к великой княгине — она выступала центром собственного, но тесно связанного с великокняжеским, кружка. Достаточно близко знавший баронессу А.Ф. Кони в прочувствованном биографическом очерке писал о временах после восшествия на престол Александра II:

«Баронесса Раден играла в это время значительную роль, настойчиво поддерживая стремления своего высокого друга и ободряя людей, которые, выражаясь словами одного из предсмертных к ней писем Ю.Ф. Самарина, познавали на опыте цену ее “верной, надежной руки”. В скромной квартире баронессы Раден, где она прожила более 30 лет, в одном из флигелей Михайловского дворца, сходились со своими планами и надеждами, тревогами и сомнениями, в различные фазисы работ, предшествовавших падению крепостного права, Николай Милютин, князь Черкасский, Юрий Самарин; сюда приходили для живого обмена мыслей И.С. Аксаков, Ф.М. Дмитриев, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин; здесь просиживал вечера Тургенев, блистал саркастическим юмором и самыми разнородными знаниями Эйхвальд, внимательно приглядывался и прислушивался к окружающему Макензи-Валлас. В уютный кабинет приветливой хозяйки, с ее ясной, определительной и всегда глубоко содержательной речью, с ее неправильными чертами лица, оживленными светлым и вместе с тем строгим, как весь ее нравственный облик, взором, приходили отдохнуть от работы и набраться возвышающих впечатлений выдающиеся ученые, писатели, художники и государственные люди: Рубинштейн, князь Одоевский, Пирогов, многим обязанный баронессе Раден в минуты тяжелых испытаний, и многие другие» [34]

К.А. Скальковский, широко известный в то время сотрудник «Нового времени», в некрологе бар. Раден передавал скорее слухи, чем выверенные сведения, но это также представляет свой интерес, с точки зрения общественной репутации:

«Политика всегда интересовала баронессу Раден. Она пользовалась уважением императора Вильгельма, оказывавшего ей высокое внимание, и дружбою князя Бисмарка. <…> Долгое время баронесса Раден состояла в переписке с кардиналом Антонелли, что дало даже повод к неосновательным слухам о том, будто бы она желает перейти в католичество. В приятельских отношениях баронесса была и с племянницею великой княгини Елены Павловны, Елисаветою, королевою румынскою. Королева, как известно, синий чулок и имеет страсть к литературе.

Как прибалтийская дворянка, она была горда и держала себя всегда с сознанием собственного достоинства, была несколько ревнива к власти, весьма самолюбива и любила играть роль; как немка, она была чрезвычайно строга насчет придворного этикета. При этом она была замечательно вынослива, трудолюбива и уважала исполнения долга. Разговор ее всегда был умный и дельный» [35].

Публикуемые письма позволяют видеть, как медленно сближались собеседники — и Самарин, и Раден были людьми «выстроенными», соблюдавшими дистанцию, умевшими держать свои чувства и настроения под контролем, что хорошо для знакомства, но препятствует тесной дружбе. И тем не менее не удивительно, что именно Раден оказалась одним из самых близких Самарину людей, в некоторых отношениях, пожалуй, самым близким — именно с ней он обсуждал религиозные вопросы, переходя на план личный, интимный, который был закрыт от всех остальных. В одном из поздних писем, относящемся уже к 1873 г., Раден говорит об «идеях», ставших для нее «чувствами». Подобное уверенно мог бы сказать о себе и Самарин. О.Ф. Миллер писал вскоре после смерти последнего, имея в виду слова Раден: «…Самарин не только постоянно работал, — он также постоянно вырабатывал самого себя. <…> “Он производил впечатление строго аскета средних веков”, отозвалась о нем одна, хорошо его знавшая, дама, одаренная тонким психологическим чутьем» [36]. Еще совсем молодым человеком, работая над диссертацией, оказавшись в тупике (по крайней мере, временном) в вопросе о принципиальных основаниях разграничения католичества от православия, Самарин применяет весьма показательный для самого строя его умственной жизни и внутренней самодисциплины ход: «он отложил разрешение всех своих сомнений, на время отсек их, упростив постановку вопросов богословской части своей работы и временно приняв ряд пока не доказываемых, а лишь догматически утверждаемых положений» [37]. Такая способность к умственной самодисциплине будет поражать многих, знавших его людей, отразившись отраженно в обращенном к нему письме Чаадаева от 15 ноября 1846 г.:

«…люди вашего пошиба бывают почти всегда очень добрыми людьми. Человек гораздо цельнее, нежели думают. Поэтому я составил себе свое мнение о вас уже с первых дней нашего знакомства, и мне казалось очень странным, что ваши друзья постоянно твердили мне только о вашем уме» [38].

Интеллект Самарина производил большое впечатление на всех, с ним знакомых, а способность мыслить твердо (не поддаваясь — или, во всяком случае, избегая использовать эмоции как достаточный аргумент, добиваясь эмоционального воздействия самим строем рассуждений, нагнетая доводы и создавая их последовательным рядом эмоциональный эффект доказанности) вызывала зачастую от обратного подозрение в холодности, жестокосердии [39]. А.О. Смирновой, другой его близкой корреспондентке [40], Самарин писал, сетуя на непонимание — и сознавая, что он сам ему отчасти виною: «Давно я слышу от многих обвинения в недостатке любви и в преизбытке горечи и желчи. Я сам знаю, что в этом обвинении многое правда, но это не грех, а несчастье. <…> Желчь и горечь, обливающие душу — просто невольное признание в собственной немощи» [41]. Именно сходство характеров Самарина и Раден дало им возможность разглядеть и откликнуться на внутреннюю доброту друг друга, скрытую под внешней строгостью, жесткостью характера, позволяющего сохранить себя.

Большая ценность этого эпистолярного диалога, раскрывающего двух неординарных собеседников с их необычной, недоступной и многим, хорошо их знающим людям, стороны, была ясна после кончины Самарина и самой Э.Ф. Раден, и друзьям и родным покойного. Так, Ив. Аксаков познакомился с этой перепиской в 1876 г., сразу же по кончине Самарина. 14 мая 1876 г. он писал матери, Ольге Семеновне, и сестре Софье:

«Дня три-четыре, которые я провел в Петербурге, употребил я почти исключительно на знакомство с письмами Самарина к Э.Ф. Раден, фрейлине В<еликой> Кн<ягини> Елены Павловны, девушке лет под 50, замечательной по необыкновенному уму и возвышенному христианскому строю духа. Самарин вел с ней переписку в течение 12 лет, преимущественно философско-богословского содержания. Хотя она Протестантка, но Самарин говорил ей неоднократно в письмах, что после Хомякова он ни с кем не вел таких бесед, или на самом деле не был расположен так раскрываться душою в отношении к вопросам религиозным, как с нею. Она дорожит этими письмами как сокровищем, не хочет выпускать их из своих рук и объявила, что передаст права ими воспользоваться только мне. Мы и читали их с нею, и условились, как с ними быть; прежде всего она займется их перепискою, потому что печатать их было бы теперь слишком рано. Письма эти удивительно как хороши, глубоки, важны и дают то понятие о Самарине, которые не дают его напечатанные сочинения и его письма к прочим друзьям (писем его к Хомякову не сбереглось ни одного, как сказал мне Хомяков Дмитрий [42]), именно понятие не только об его религиозных убеждениях, но и о силе его внутреннего религиозного чувства; он является в них не только стороною ума, во всеоружии несокрушимой логики, но и стороною души всецело верующей» [43].

В письме же к сестре Самарина, гр. М.Ф. Соллогуб от 27–28 августа 1878 г., Аксаков делился известием: «Вчера получил письмо от Е<катерины> Фед<оровны> [44], в котором она пишет, что Эдитта Фед<оровна Раден> привезла ей всю свою переписку с Ю<рием> Ф<едоровичем>, и она (Е<катерина> Ф<едоровна>) с увлечением и наслаждением ее читает. Она в восторге от писаний самой M-lle Rаden» [45].

После кончины Эдиты Федоровны переписка ее с Самариным была в 1893 г. издана братом покойного, Дмитрием Федоровичем, отдельной книгой небольшим тиражом [46]. Отзываясь на это издание К.П. Победоносцев, много лет хорошо знавший обоих корреспондентов, писал:

«Эти две души, равно благородные и возвышенные, могли понять и оценить друг друга. У обоих был ум, воспитанный глубиною мысли, многосторонним образованием, близким обращением с знаменитостями русского и европейского общества, у обоих горело в душе чувство правды и стремление к правде в духе и в жизни. Оба, — хотя не с одной точки зрения, проникнуты были горячим чувством любви к русскому отечеству и негодования против всякой лжи и неправды. Но у Эдиты Раден это чувство раздвоялось, осложняясь любовью к особенной ее Балтийской родине, откуда приняла она первые свои ощущения и первые мысли умственной культуры, откуда вынесла предания целого ряда поколений. На этой почве невозможно было ей избежать столкновения с мыслью Самарина — автора “Рижских писем”, издателя “Окраин России”, но дружба, основанная на взаимном уважении, исполненная неизменной искренности в мысли и в слове, — выдержала и это испытание. Эдите пришлось оплакать горькую потерю друга, — но до самой кончины его отношения их оставались неизменными, и сохранившаяся после обоих переписка <…> останется навсегда памятником дружественной борьбы крепкого, глубокого мужского ума, проникнутого сознанием правоты своей, с глубокою женскою душой, вооруженною всей горячностью чувства, ищущего правды в человеческих отношениях» [47].

Андрей Тесля

***

[1] <Валуев П. А., гр.> Русские заграничные публицисты. Berlin: B. Behr’s Buchhandlung (E. Bock). С. 7.

[2] Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. — М.: Терра, 1997. С. 237 (письмо Ю.Ф. Самарина к кн. Е.А. Черкасской от 12 января 1875 г.).

[3] Кавелин К.Д. Некролог. Юрий Федорович Самарин. СПб., 1876. С. 6. <отд. отт. из «Вестника Европы», 1876, № 4>. Подобные оценки станут в конце 1870-х — начале 1880-х (по мере того, как славянофильство будет входить во второй раз, после начала 60-х гг., в моду) настолько типическими, что, например, Н.С. Лесков уже несколько иронически обыграет их в начале очерка «Русские деятели в Остзейском крае» (1883), написанного по материалам письма Самарина, отосланного в апреле 1848 г. из Риги к М.П. Погодину (Лесков Н.С. Иродова работа: Русские картины, наблюдения, опыты и заметки: Ист.-публ. очерки по Прибалтийскому вопросу. 1882–1885 / Вступ. ст., сост., подгот. текстов и коммент. А.П. Дмитриева. СПб., 2010. С. 142–144).

[4] Так, Н.П.

[5] Самарин Ю.Ф. Статьи… С. 214 (письмо от декабря 1862 г., Самара).

[6] Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875–1891) / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб., 2012. С. 471 (письмо к Филиппову от 27 ноября 1887 г.).

[7] Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012. С. 608–610.

[8] В последнем, вышедшем уже после смерти автора, выпуске «Окраин России» Самарин писал: «Все мы вообще склонны думать, что степень внутреннего участия, уделяемого человеком на общественное дело, естественно соразмеряется с большим или меньшим объемом открытого перед ним круга действий. Хуже всего то, что в этом взгляде прирожденная нам лень находит себе благовидное оправдание; ибо, так как не всем удается ворочать миллионными бюджетами, не все бывают призваны вести переговоры от лица своего правительства, командовать целыми армиями, или разрешать законодательные вопросы первой величины, то и выходит, что у нас большинство людей, способных служить обществу, почти никогда не отдаются всецело скромному, весьма сподручному делу, в ограниченной сфере уезда, города или губернии. Мы вообще смотрим на такого рода занятия несколько свысока, и все как будто приберегаем себя для чего-нибудь лучшего. К несчастью, при этом упускается из виду, что по общему закону человеческой природы, из которого не сделано для нас изъятия, способность доводить прирожденные каждому силы ума и воли до крайней степени напряжения и употреблять их в дело без остатка, требует, как и всякая другая, сознательного воспитания и долгого упражнения. Она никому не дается вдруг, в ту минуту, когда в ней может оказаться надобность, и не растет сама собою, пропорционально расширению круга внешней деятельности. Кто не жил с ранней молодости полною жизнью ума, воли и чувства в той обстановке, как бы тесна она ни была, в которой поставила его судьба, кто находил недостойным себя затрачивать свои дарования на достижение целей полезных, но на вид мелочных, в том эти приберегаемые им дарования, действительные или мнимые, неизбежно и скоро выдыхаются. Из подобного рода субъектов, одною силою внешних обстоятельств и производств в высшие должности, никогда не выработается крепких деятелей. В этом отношении поучительно сравнение нашего общества хоть бы, например, с остзейским. Там, учреждения давно устаревшие, несмотря на свое безобразие,

[9] Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. — М., 2003. С. 12.

[10] Там же. С. 13.

[11] Заметку «Из воспоминаний об университете (1834–1838)», написанную для неформального празднования столетнего юбилея Московского университета (1855), устроенного К.С. Аксаковым в противовес официальному чествованию, Самарин начинает с такой обрисовки своего положения: «Первоначальное образование я получил дома, под непосредственным руководством моего отца и в совершенном уединении, вне всякого товарищества» (Самарин (1997). С. 139; курсив мой. — А. Т.). Заведенная Ф.В. Самариным домашняя школа, которой пользовались его родные и знакомые, «более четверти века <…> была достопримечательностью дворянской Москвы» (Цимбаев Н.И. Неисправимый славянофил. Юрий Самарин // Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи. М., 2007. С. 429–430), но Юрию Федоровичу, которому довелось быть в ней первым учеником, не пришлось увидеть того близкого товарищества, которое будет образовываться в ее рамках позднее.

[12] Нольде Б.Э. Указ. соч. С. 16.

[13] Там же. С. 25. К этому моменту относится письмо Самарина к К. Аксакову начала 1840 г., где он говорит о встрече в доме Н. Ф. и К.К. Павловых с Хомяковым, читавшим там свои стихи (Самарин. Соч. Т. XII. С. 10).

[14] См. подробнее: Попов А.А. Формирование славянофильских воззрений Ю.Ф. Самарина в 1840–1844 гг. // Русская философская мысль: на Руси, в России и за рубежом: Сб. науч. ст., посв. 70-летию кафедры истории рус. философии / Под общ. ред. В.А. Кувакина и М.А. Маслина. М., 2013. С. 195–212.

[15] Самарин Ю.Ф. Статьи… С. 225.

[16] Защищена была только третья, наименее «концептуальная» (и, соответственно, «проходная») часть работы, непосредственно посвященной взглядам двух виднейших церковных иерархов петровской эпохи, а шире — философскому осмыслению православия в его отношении к католическому и протестантским вероучениям (Самарин. Соч. Т. V: Стефан Яворский и Феофан Прокопович. М., 1880). Примечательно, что к моменту защиты диссертации Самарин, под влиянием Хомякова, далеко ушел от исходных положений работы — теперь для него «вера является не выводом, а предпосылкой мышления» (Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века. М., 2013. С. 69) и, следовательно, речь идет не об «обосновании веры», а о ее раскрытии (см.: Там же. С. 73–82; Скороходова С.И. Философия истории Ю.Ф. Самарина в контексте русской философской мысли XIX — первой четверти XX века. М., 2013).

[17] Двоюродному брату своему, кн. Д.А. Оболенскому, Самарин писал летом 1844 г.: «Вступление в службу, которое мне предстоит, есть просто акт покорности и подчинения необходимости. Оно противоречит и убеждению моему, и сочувствиям, и целям; оно не согласно ни с призванием моим, ни с способностями моими. Сильное желание влечет меня в другую сторону, и мне страшно подумать, в какое я бросаюсь противоречие, какую предпринимаю борьбу, решительно бесплодную для меня, и сколько пропадает даром невозвратного дорогого времени. При одной мысли об этом во мне разыгрывается желчь и досада, которую еще больше питают советы, наставления и надежды других» (Самарин. Соч. Т. XII. С. 72–73).

[18] Исполняя это поручение, он подготовил «Историю г. Риги», изданную Министерством внутренних дел в 1852 г. под заглавием «Общественное устройство г. Риги».

[19] См. в частности: Шульгин В.Н. Русские свободные консерваторы XIX века об Остзейском вопросе. СПб., 2009; Емельянов Е.П. Остзейский вопрос на страницах славянофильских газет (1861–1868 гг.) // Документ. Архив. История. Современность. Т. 14. Екатеринбург, 2014. С. 218–225.

[20] Самарин Ю.Ф. Окраины России. Сер. I: Русское Балтийское поморие. Вып. 1: <Русское Балтийское поморие в настоящую минуту (как введение в первую серию)>. Прага: Тип. д-ра Ф. Скрейшовского, 1868. С. 1–2.

[21] Природа «необходимости» отучить себя от «изобретений прихотливой роскоши» прямо поясняется в письме к Хомякову от августа 1850 г., переданному с оказией: «Я не считаю себя вправе, не считаю даже возможным требовать, чтобы письма друзей моих не заключали в себе ничего такого, к чему бы можно было придраться; поэтому мне оставалось только решиться на прекращение переписки. Убедительно прошу Вас сжечь это письмо собственноручно, немедленно по прочтении его» (Самарин Ю.Ф. Статьи… С. 184).

[22] Самарин. Соч. Т. XII. С. 215–216.

[23] Отец скончается год спустя, в конце 1853 г.

[24] В июне 1855 г. Самарин избирается сызранским дворянством в капитаны местной дружины ополченцев.

[25] Цит. по: Нольде Б.Э. Указ. соч. С. 72 — 73.

[26] «Свобода отчаяния», если угодно.

[27] Самарин Ю.Ф. Статьи… С. 215 — 216.

[28] Там же. С. 201 (письмо от 7 мая 1861 г.).

[29] Примечательно, что Самарин отказался принять орден св. Владимира III степени, которым был награжден за работу в Редакционных комиссиях. Поясняя гр. В.П. Панину, при сопроводительном письме которого был доставлен в Самару орден, причину своего отказа, Самарин писал: «Всем известно, что члены от Правительства Губернских Комитетов и в особенности те из них, которые впоследствии вызваны были в Редакционные Комиссии, невольно навлекли на себя нерасположение большинства дворянства. Не трудно было предвидеть, что неизбежное столкновение мнений в вопросе об освобождении крестьян подаст повод к несправедливым нареканиям и к заподозриванию самых намерений. Вступая в Комитет или Комиссии, всякий знал наперед, чему он подвергается, и готовился перенести терпеливо эти временные неприятности; в то же время если не все, то многие, в том числе и я, надеялись, что, благодаря совершенно независимому положению, которым пользовались члены от Правительства и

[30] Хорошо знакомым Самарину еще со времен работ по городскому управлению Риги: в то время Милютин возглавлял городское отделение хозяйственного департамента МВД.

[31] Крайне выгодный для большей части крестьян проект, осуществление которого привело к лишению инсургентов возможности опираться на крестьянскую массу — и дало тридцатилетнее «затишье» в «Русской Польше», вплоть до нового подъема революционной активности со второй половины 1890-х гг.

[32] Мы не будем далее останавливаться на биографических сведениях, относящихся к Самарину — содержание публикуемых писем и комментарий к ним вполне характеризуют последние десять лет его жизни.

[33] Самарин Ю.Ф. Статьи… С. 234 (письмо от 12 февраля 1873 г.)

[34] Кони А.Ф. Очерки и воспоминания. (Публичные чтения, статьи и заметки). СПб., 1906. С. 491.

[35] Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. СПб., 1890. С. 282, 283.

[36] Миллер О.Ф. Славянство и Европа: Статьи и речи, 1865–1877 г. СПб., 1877. С. 189–190. Приведем для примера фрагмент из письма к Ив. Аксакову от 5 июля 1862 г., иллюстрирующий оценку, данную Раден: «Вот что, любезный друг, не воображай себе, что я напрашиваюсь на комплименты и на одобрение; но я чувствую очень хорошо, что я уже не могу быть литературным деятелем. Способности мои падают с каждым днем, и ослабление их сопровождается физическими признаками, в значении которых сомневаться нельзя. Беречь свои силы было бы совершенно ошибочным расчетом. Напротив, я должен поскорее пустить все в дело, не теряя ни минуты, чтобы успеть что-нибудь сделать» (Самарин Ю.Ф. Указ. соч. С. 210–211).

[37] Нольде Б.Э. Указ. соч. С. 30.

[38] Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 196.

[39] Помимо прочего, данная особенность личности связана и с принадлежностью Самарина к проникнутой французским влиянием русской аристократической культуре первых десятилетий XIX века. В это время она хранила отзвуки сдержанности и ледяного остроумия, сформированных салонами ancien régime и надолго переживших себя в России, занесенных эмигрантами послереволюционных лет, подчеркивавшими и воспитывавшими то, что погибло на родине.

[40] С большей долей условности можно,

[41] Цит. по: Цимбаев Н.И. Неисправимый славянофил. С. 434 (письмо от 16 февраля 1858 г.).

[42] Старший сын А.С. Хомякова.

[43] ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 17. Л. 63–63об.

[44] Речь идет о Е.Ф. Тютчевой.

[45] Цит. по: Тесля А. А. «Дамский круг» славянофильства: письма И.С. Аксакова к гр. М.Ф. Соллогуб, 1862–1878 гг. // Социологическое обозрение. Т. 12. № 2. 2013. С. 88–89.

[46] Correspondance de G. Samarine avec la Baronne de Rahden, 1861–1876. М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1893 (тир. 800 экз.; 2-е изд.: М., 1894). Издание было выполнено в единстве с принципами и полиграфическим исполнением, избранными для «Сочинений» Ю.Ф. Самарина (в последующем аналогичным образом семьей были изданы в двух томах сочинения самого Д.Ф. Самарина). В нашем издании тексты печатаются по первой публикации, примечания Д.Ф. Самарина включены в разделе комментариев с указанием их автора.

[47] Победоносцев К.П. Вечная память. Воспоминания о почивших. М., 1896. С. 52–54.