Множественный образ Китая

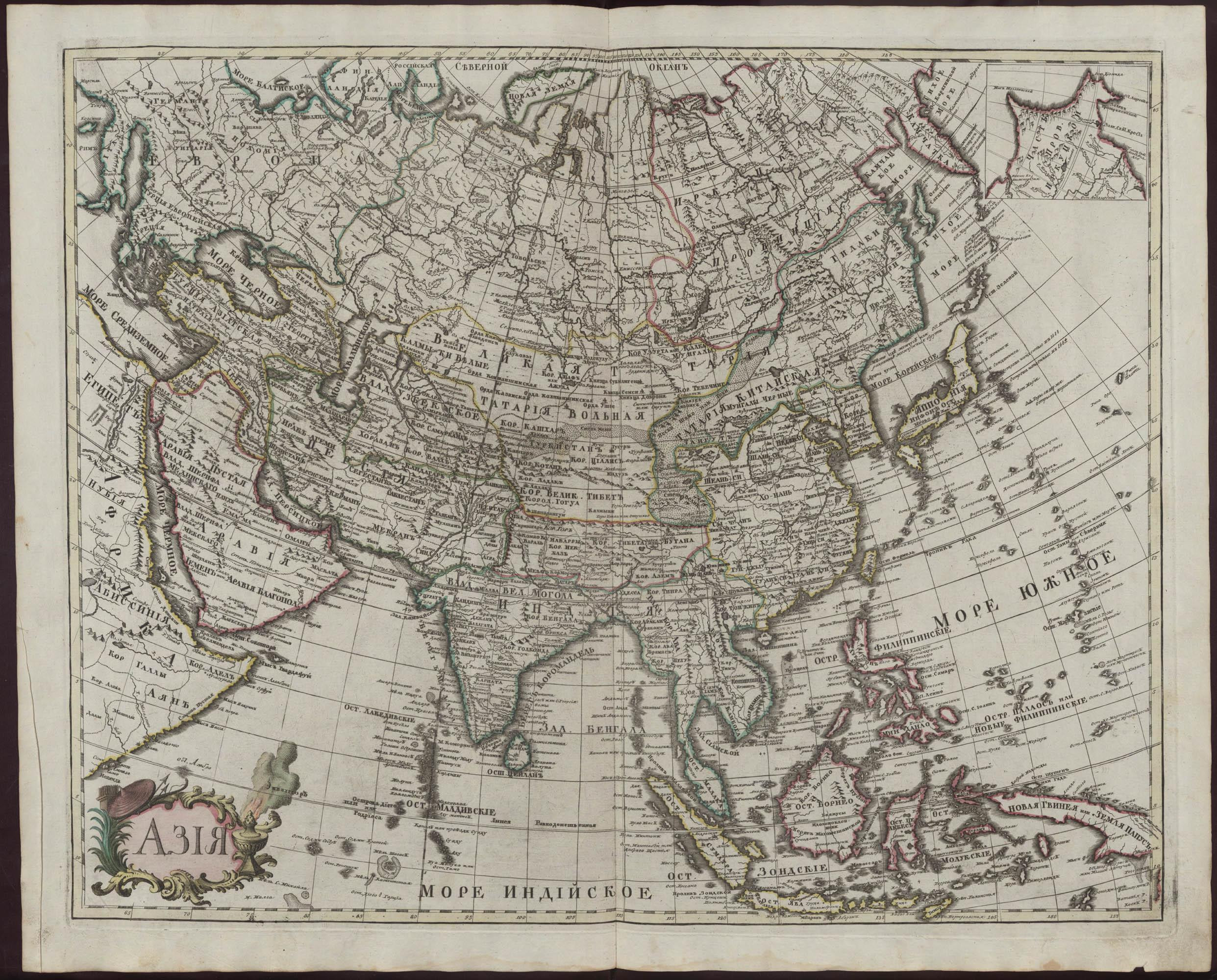

Говоря о «русских образах Китая» в XIX — начале XX века, прежде всего следует отметить, что они в очень малой степени порождались непосредственным знакомством. Географическое соседство обнаруживалось на картах, но не в опыте — контакты так и оставались уделом «местных» или единичных специалистов в Азиатском департаменте МИДа и Петербургского университета. Система образов складывалась не из этих материалов, а усваивалась извне — из уже готовых французских, английских и т.п. образцов, переписываясь и изменяясь как правило не с поправками на иной опыт взаимодействия, а исходя скорее из сопоставления, разграничения, отождествления себя с «воображаемым Западом».

XVIII век переживает несколько эпизодов увлечения Китаем — начиная от интереса Лейбница к Книге Перемен и вплоть до шинуазри, расцветающего в эпоху рококо. Китай в это время — далекий и почти неизвестный, одновременно притягательный и фантастичный, куда легко помещать свои мечты и чаяния — предстает как воплощенный идеальный образ «полицейского государства», хорошо управляемого, властью правил (а не личной власти). Таким он оказывается в описаниях и рассуждения Вольтера и Ш.-Л. Монтескьё — и в массе производных или родственных текстов.

В отличие от «Востока» — он не «другой» Европы, а «идеальное» общество — одновременно естественное и совершенно не-естественное, в смысле тотальной упорядоченности. Подобно тому, как разум двойственен — он есть Природа (которая целиком разумна — о чем свидетельствуют законы природы и что возглашает идея «естественного закона») и одновременно он противостоит тому положению вещей, в котором мы существуем. Он должен «упорядочить реальность» — порядок, которому надлежит возникнуть в результате его торжества, будет естественен (как естественен «автомат» — создающий иллюзию точного соответствия «природному», упорядоченному, где будут сходиться противоположности — в исключение посредствующего, неупорядоченной, хаотичной — и неестественной) реальности.

По мере того, как Европа втягивается в современность, Китай становится образом «отсталости», косности (что объединит Китай с «Востоком», включив его в уже готовую систему «ориентальных» образов). Этот другой вариант Китая — в сущности, сохранение первого, при изменении позиции судящего, поскольку именно в конце XVIII — начале XIX века «полицейское» перестает быть идеалом и становится объектом отвержения (в это время понятие «полицейского государства» быстро начинает приобретать отрицательные коннотации): вековой порядок и тысячелетние законы теперь вместо «неизменности» означают неспособность к переменам, идеальная бюрократия становится царством пустой формы.

Однако новый образ быстро раздваивается — по разделительной линии между «другим» и «иным», на Китай как образ «отсталости» (и соответственно единый образ перемен, «единый цивилизационный стандарт») и Китай как образ «неизменности» — другой, не просто архаичный, а неспособный (по «природе своей») к изменениям, демонстрирующий иной образ устройства мира.

В первом случае он — объект цивилизующего воздействия: не способный или, по крайней мере, пока не способный измениться сам, он должен быть изменен тогда извне — «открыт миру», независимо от его собственной позиции, возвращен в историю.

В последнем случае Китай — враг по природе своей. При этом — независимо от своей агрессивности. Тот, с кем невозможно сосуществование в рамках одной реальности — а поскольку мир стал мал, чтобы в нем были возможны практически не взаимосвязанные между собой политические/культурные реальности, то это значит, что будущее мира предполагает либо/либо.

Из «чуждости» к концу XIX века вырастает катастрофический образ «желтой угрозы». Это не политический вызов, а вызов самому существованию Запада. Здесь переживается не столько актуальная или даже близкая «восточная угроза», сколько собственный кризис, это реакция на свое, а не на другого, переживание хрупкости собственного мира и ощущения «над бездной», которое будет пронизывать атмосферу belle epoque.

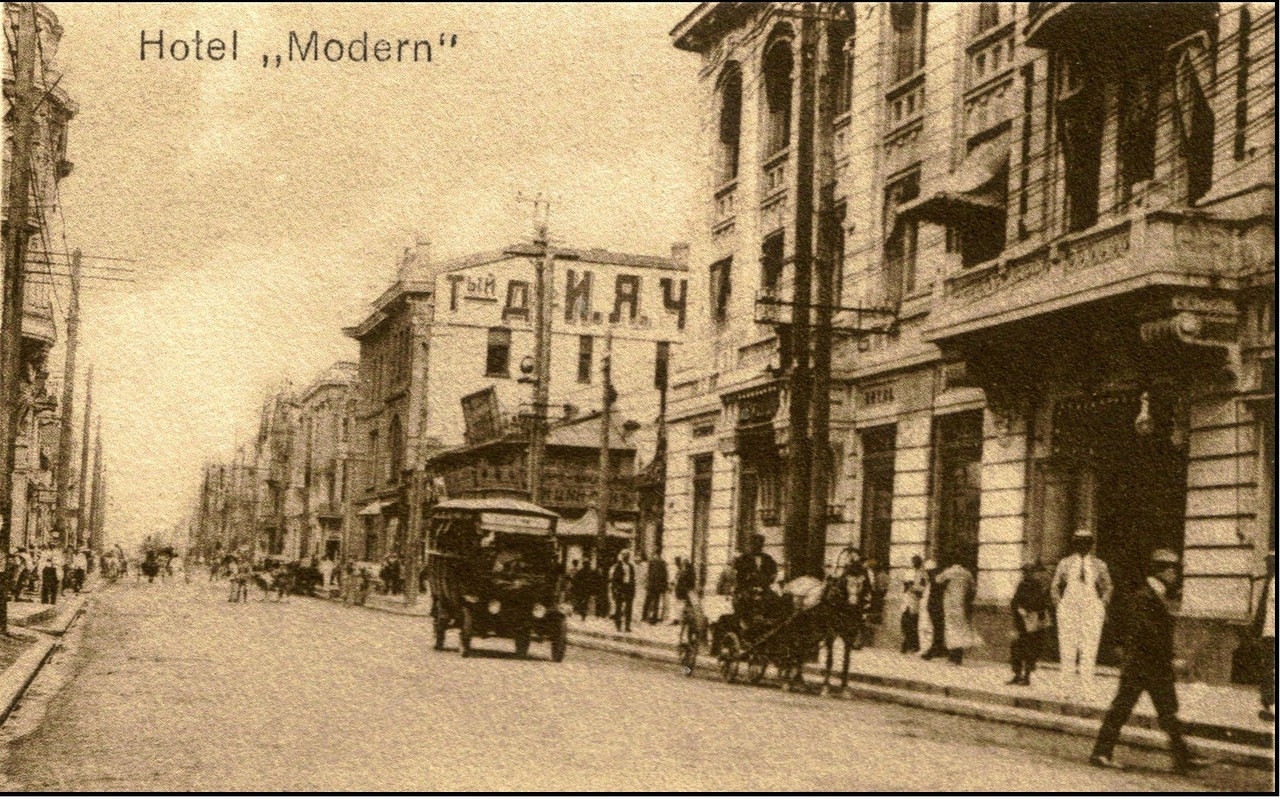

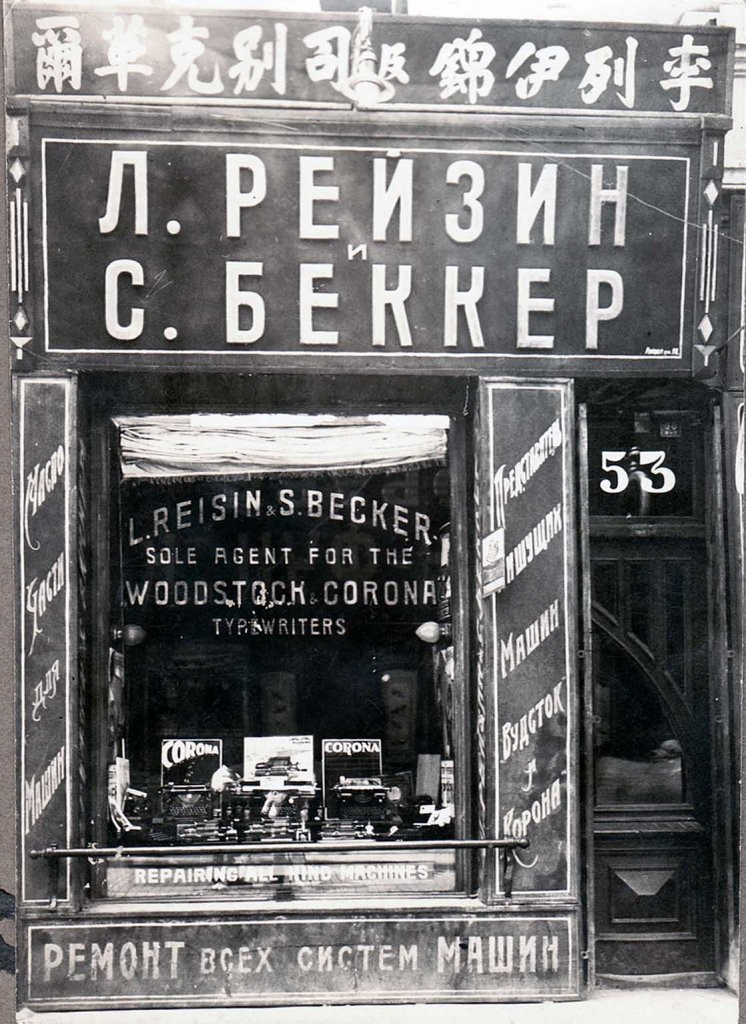

Но та же «чуждость» может оказываться ресурсом и для позитивной переинтерпретации Китая — как уже С. Шевырев, выстраивая противопоставление с «Западом», будет превозносить «азиатское» в русской истории. Данный ход мыслей и для самого Шевырева останется эпизодом — по меркам того времени, 30-х -40-х гг. XIX века, подобное слишком парадоксально и рассуждение, построенное на таком сближении, звучит для современников самопародией. К рубежу XIX — XX вв. ситуация изменится — и кн. Э. Ухтомский будет вслух размышлять о перспективах азиатского «поворота» Российской империи, ее союза с Китаем, где она станет «старшим» партнером, тем, кто способен защитить Китай от внешних угроз и одновременно обрести в Китае прочного союзника.

Важно то, что все эти образы будут продолжать жить одновременно — не отменяя друг друга, а сосуществуя и нередко встречаясь в рамках одного высказывания. Современные реакции широкой публики и публицистов на Китай — это отражение данных образов, вполне самодостаточная система представлений, имеющая, благодаря их противоречивости, собственную динамику, создающую иллюзию развития в результате соотношения с «реальностью». Некоторое соотношение с Китаем здесь есть — но оно скорее вторично. Так, он предстает как «тысячелетняя империя», отсылающая к глубокой древности и неизменности своих порядков — хотя исторически на протяжении большей части своей истории он был конгломератом государств, а территории юга, например, близ современного Кантона, стали «китаизироваться» лишь в эпоху Южной Сун (XII в.). Образ бюрократии отсылает лишь к империи Мин (когда сложился, кстати, и культ Конфуция в близких к современным формам). Границы Китая, столь легко проецируемые сквозь века, уводят нас не далее империи Цин, к правлению Кан Си в XVIII в. Господствующее представление о «едином Китае» проявляется том, что «множественность» получает место в разговоре преимущественно в связи с темой «распада» — работая в рамках простейшей дихотомии: либо монолит, либо распадение, через что просвечивает привычная схема упорядоченного, гомогенизированного пространства.

Парадоксально, но Китай до сих пор остается воспринимаемым в рамках небольшого числа весьма старых образов, сложившихся не столько как попытки описать и понять его, сколько самого наблюдателя — он и сейчас оказывается или идеальным образом экономической модернизации («правильным» выходом из коммунистической системы, упущенным шансом Советского Союза), новым образом мира для других — пугающим или влекущим, но в любом из этих вариантов он неизменно предстает как недифференцированное целое.

Опубл.: Самосознание, 2015, № 4. С. 32 — 34.