О любви к городам

Странное и сложное понятие, если вдуматься, «любимый город». Разумеется, далее я буду говорить только о себе, но для меня «любимый город» подразделяется на целый ряд подкатегорий. Вроде бы просто — «любимый город» это тот, где тебе «хорошо», но ведь хорошо бывает весьма по-разному: начиная от физического ощущения своей уместности, от того, что попав в этот город, задаешься вопросом — «а зачем мне еще куда-то надо?» и хочется даже не просто бродить по его улочкам и набережным, а сидеть на одном месте, отдыхать и радоваться простым уличным сценкам, раскланиваться с соседями по чайной, которых ты уже знаешь — или познакомился только что. Так со мной происходит в Стамбуле.

Совсем иной — Рим. Он снится, его вспоминаешь — помнишь его небольшие площади, сады, набережную, те места, где почти исчезают туристы и где идет своя жизнь, или самый центр, Corso Vittorio Emanuele II — еще довольно раним утром, когда в местные кофейни забегают спешащие на работу «белые воротнички» впить чашку кофе с круассаном или сендвичем, расплатиться в кассе на выходе и быстро отправиться дальше.

Рим нельзя забыть — в него стремишься вернуться и одновременно не торопишься с возвращением, он подавляет — кажется, он подавляет и себя самого, современного, грузом прошлого, слишком большого для маленькой Италии, слишком величественного и значимого. В нем века спрессованы так, что историческое время ощущаешь на ощупь — христианский Рим, помечающий свои обелиски меткой Pont. Max. и громоздящий святого на колонну Траяна, Латеран или Санта Мария Маджоре даже внешне, своими фасадами, собирающими историю Pax Christiana — которая оказывается неотделимой от истории Римской империи, ведь никому из живших тогда не сообщили, что «Римской империи больше нет» — и они были уверены, что продолжают жить в ней, да, собственно, и жили вплоть до 1806 г. — как о том говорили законы Римских цезарей и университетские дипломы Германии. В Риме исчезает унаследованная из старых учебников схема, делящая мир (сводящийся до размеров Европы) на «античный» и «средневековый», на мир до Христа и после (точнее, до тех пор, пока Христа не приняла Империя и не была уже значительно позже провозглашена христианским царством) — этот разлом проходит, как говорил еще Августин, в другом мире, это не членение «светской» истории, истории Града Земного.

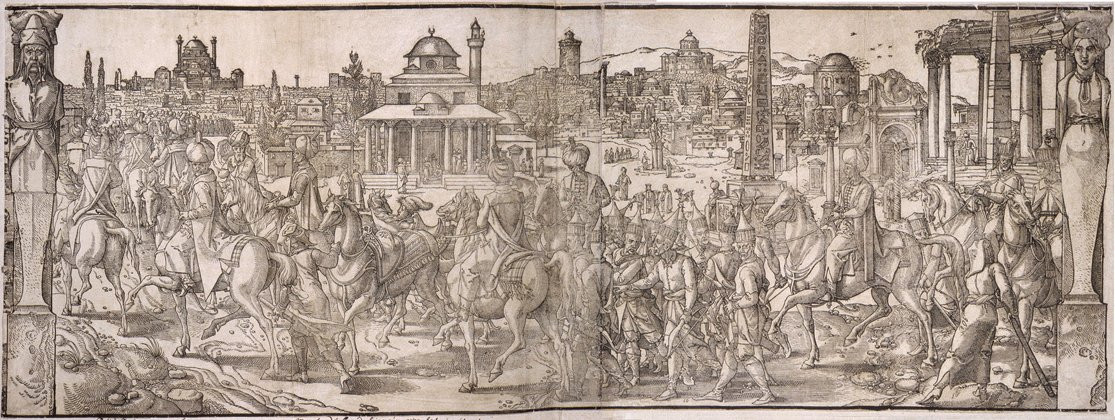

И насколько различно воспринимается история в этих городах — в Риме прошлое отстоит от тебя, оно настолько огромно, что ты — как паломник перед грандиозной статуей Константина Великого, можешь лишь смотреть снизу вверх, переживая трепет от совпадения твоего физического пространства с этим пространством величия, но эти пространства не сливаются, напротив, все создает дистанцию — которую ты можешь забыть, бродя по ночному городу или сидя в кафе, но которая неизменно восстанавливается, поскольку сам город веками строился — сознательно и бессознательно — как пространство величия, т.е. того, что требует восхищения, покоящегося на отстранении — не ты отстраняешься, отстраняют тебя. И, напротив, в Стамбуле или в его ровеснике, такой же греческой колонии, основанной на противоположной стороне от метрополии, в Неаполе — историю ты не созерцаешь, а живешь среди нее. В Неаполе итальянские семейства, целиком заимствованные из фильмов 60-х годов, живут в домах, на которые пошли какие-то римские руины, рядом — башня, в которую местный рыцарь в XIV веке то ли из любви к прекрасному, то ли сочтя подходящим оберегом, а может быть — по сочетанию мотивов — включил в кладку пару эллинистических барельефов, возможно — с надгробных камней. В Стамубле, как и пятьсот лет назад, в Байрам жизнь после захода солнца кипит на Ипподроме, где днем туристы, как и во времена Нерваля и Готье, все так же пренебрегают обелиском Константина Багрянородного, любуясь обелиском, воздвигнутым префектом Феодосия — и недоверчиво смотрят на дельфийских змей, сплетшихся в память победы при Платеях и потерявших головы в последний год XVII века.

В Стамбуле все живет — живет и прошлое, которое никак не становится «совсем прошедшим», хотя о нем мало кто помнит. Ведь сознательное усилие памяти делается нами тогда, когда прошлое уже окончательно умерло — мы помещаем его под стекло или обносим оградой, ставим музейный столбик и навешиваем табличку. Музей — это коллекция объектов, с которыми нам нечего больше делать, кроме как разглядывать, они теперь ни к чему другому не пригодны — к ним больше нельзя даже прикоснуться, а чтобы посмотреть на них, мы должны выполнить особый ритуал посещения музея со своими правилами и запретами, которые раз за разом подчеркивают, что мы в иной реальности.

Разумеется, с точки зрения историка, археолога, музейщика — или даже нас самих в отдалении нескольких лет — Стамбул катастрофичен в своем отношении к прошлому. Мраморная башня Феодосиевых стен, на пристани возле которой каждый год на Вознесение высаживался император, и которая была выстроена, вроде бы, Федором Палеологом Кантакузином, потомком сразу двух династий василевсов, за четыре десятилетия до взятия города Мехмедом II, как и сохранившиеся руины Вуклеона — обиталище местных бомжей, жгущих там костры по ночам и хранящих свой скарб в дневное время, когда сами отправляются добывать пропитание. И это — отнюдь не худшее, что случается с византийской, мусульманской, а иногда еще и

Остатки прежних сооружений, руины, части декора — они использовались здесь всегда, одно поколение за другим. Впрочем, так было везде — но особенность Стамбула, которую он разделяет лишь с немногими другими городами, в том, что жизнь в нем никогда не замирала — он более или менее интенсивно прожил все 2.600 лет своей истории, причем и тогда, когда город пребывал в упадке — это был упадок по местным меркам: для путешественников из других стран он и тогда представлялся обычно невероятным. А жить для города в том числе означает и постоянно тревожить собственное прошлое — теснить его, обживать заново — и пока Стамбулу удается сохранять узнаваемость в своей историчности, в отличие от Пекина не нести несколько заботливо расставленных «памятников старины» в окружении безликих кварталов, а быть постоянным переплетением времен. Те, кому доводилось видеть город несколькими десятилетиями ранее, говорят, что этого становится все меньше — новые кварталы не обживают прошлое, а сравнивают его с землей. Вероятно, это именно так — «все перемены к худшему». Но у Стамбула, впрочем, есть один избавленный от человеческой погони за современностью знак прошлого — его вода, Босфор, Золотой Рог, Мраморное море, как и у Неаполя есть его залив — родовая отметина, сохраняющая город узнаваемым даже в описании древних римлян, от которых сохранились лишь богатые коллекции в археологических музеях.

Ранее я невзначай упомянул, говоря о любимом городе, о набережных — упомянул случайно, но вполне естественно, поймав себя на мысли, что мне сложно полюбить город, где нет моря или хотя бы большой реки. И следом подумал, что тем не менее такой город есть у меня — город, где практически нет реки, а с тем немногим, что есть, местные власти строят пороги, чтобы не дать воде застояться, где воздух сух и разрежен — и где до ближайшей большой воды — сотни километров. Мадрид — тот город, о котором труднее всего сказать, за что его любишь; напротив, в нем есть масса того, что само по себе должно вызывать отторжение — начиная от холода зимой и сорокаградусной жары летом до безумной архитектуры Gran Via. Последнее, кажется мне, дает если не объяснение, то краткий намек на своеобразие Мадрида — каждое отдельное здание здесь само по себе готово показаться ужасным, служа готовой иллюстрацией к словарной статье «китч», но вместе они не столько уравновешивают друга, сколько безумие их становится вполне систематичным — «здесь все так» и одновременно каждое из них — индивидуально, это личная фантазия владельца, застройщика, архитектора. Как и в испанском характере — очень шумном, как обычно на юге — живущем общей жизнью, на улице — и в то же время интровертированном, пускающим очень недалеко в себя и имеющим «свою собственную идею», затаенную мысль; как в испанской живописи, быстро усваивающей уроки фламандских и итальянских мастеров и затем стремительно уходящей в «свое»: геометрию Сурбарана, вихрь Эль Греко, взгляды с полотен Веласкеса или загадочную «Черную комнату» Гойя.

И если Стамбул — ничего не поделаешь, но расхожее оказывается верным — это силуэт с воды на закате, при каждом движении корабля показывающий все новые и новые черты, тасующий минареты, крики чаек и запах моря, то Мадрид — уже не знаю, насколько хрестоматийно, но для меня — поздний вечер на Paseo del Prado, запах горячего дерева и чуть потрескивающие клены, остывающие от дневной жары.

А любимый город — тот, в который хочется вернуться.