Русский европейский издатель

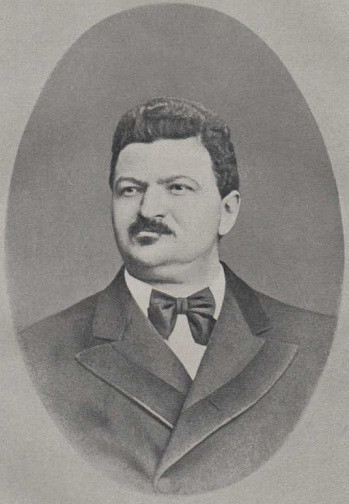

В этом году, то ли 15, то ли 26 ноября (данные источников разнятся), исполнится 190 лет со дня рождения Маврикия Осиповича Вольфа (1825 — 1883). Впрочем, в первые десятилетия жизни его звали иначе — Болеславом Маурицием, родился он в Варшаве, в известной еврейской семье [1]. Дед его, Август Фердинанд, был сыном главного врача штаба Войска Польского при Августе III — и пошел по врачебной линии, с годами сделавшись сначала лейб-медиком австрийского императора Иосифа II, а затем профессором медицинского факультета Варшавского университета, врачами были и оба его сына — Мауриций и Юзеф, отец Маврикия Осиповича. Врачами стали и два старших сына Юзефа — Максимилиан и Михаил. А вот двое других — Эдвард и будущий Маврикий, а пока — Болеслав — выбрали иные карьеры. Первый стал композитором, профессором Парижской консерватории, хорошо знал и дружил с Шопеном, а второй с самого детства был влюблен в книги особым образом — не только как в «источник знания», но материально: в переплет, подбор шрифтов, в выбор бумаги, но и не любовью библиофила — можно сказать, что он если не родился, то вырос издателем: «Моя мечта еще в детстве была распространить как можно больше книг, покрыть страну огромною массою книг, которые покрыли бы мое имя славою благодетеля человечества… Эти детские фантазии приняли затем другую, более реальную форму: благодетелем я не стал, а только книгопродавцем и издателем, но, я думаю, и в этой скромной роли я принес свою пользу…» [2].

Проработавший много лет под его началом С.Ф. Либрович вспоминал беседу Вольфа с

«Судить о причинах неудач других я не берусь, — отвечал Вольф. — […] Что же касается меня, то я твердо убежден, что меня вывезла не “кривая”, о которой говорит поговорка, а искренняя, глубокая, но в то же время разумная любовь к делу. Именно разумная. Я никогда не увлекался, никогда не терял головы, но я всегда любил мое дело и был ему предан всею душою… Я начал работать в области книжного дела почти с детства, прошел решительно все ступени этого дела, не чуждался самой грубой работы, если считал, что такую работу исполнить нужно, свое дело я предпринял осторожно, расширял его постепенно, не бросался, не искал быстрой и легкой наживы…» [3].

Вольф и правда прошел все ступени книжного дела — и вначале ничто не предвещало, что он станет именно русским издателем. В 15 лет он поступил учеником в лучший варшавский книжный — к Августу Эммануилу Глюксбергу, из династии знаменитых польских книгоиздателей (на его дочери он, значительно позднее, женится), но стремление приобрести опыт скоро повело его вон из Варшавы — в Париж, в большую книготорговую фирму Боссанжа, вскоре приобретенную лейпцигским Брокгаузом, назначившим в парижскую контору своего ближайшего помощника Авенариуса. Последнему приглянулся молодой сотрудник — и, по его совету, Вольф отправился в Лейпциг, тогдашний центр книжного дела, учиться издательскому ремеслу. Затем были книжные предприятия в Лемберге (ныне — Львов), Кракове, Вильне. В последнем городе он поступил на службу к другому из Глюксбергов, Феофилу, сделавшего его своим агентом по продаже книг в городках и местечках края — в то время переживавшем взлет польских культурных увлечений, местные помещики и чиновники активно и щедро покупали разнообразные польские издания. Со всем этим опытом в 1848 г. Вольф появился в Петербурге — устроившись в большой книжный магазин Исакова. Новое место работы идеально подходило Вольфу — прежде всего, там был большой выбор французской литературы, заведовать которой он стал, общаясь с публикой хорошего общества, в основном ее приобретавшей. Во-вторых, Исаков на тот момент не имел издательских амбиций, а Вольф с самого приезда в Петербург стал издавать польские книги, его покровителем стал архиепископ (позднее — митрополит) Игнатий Головинский. Помимо прочего, успеху издательской деятельности Вольфа способствовало и то обстоятельство, что цензура польских книг в Петербурге была гораздо терпимее, чем в Варшаве или Вильне — и нередко дозволяла то, что местные цензуры запрещали.

Обретя многочисленные связи в Петербурге и опыт успешного книгоиздания (ряд польских книг Вольф печатал в Париже — здесь уже налаживая типографские связи, которые с успехом в широком масштабе применит позднее) — в 1853 г. он открывает свой собственный книжный магазин, поместившийся в Гостином дворе. Одновременно с заведением теперь уже собственной книготорговли, Вольф выходит на русскоязычный книжный рынок, к 1860-м сделавшись одной из основных фигур на нем, сумев создать полноценное универсальное книжное издательство. Незадолго до смерти он вспоминал:

«Говорят […], что мне посчастливилось. […] Но, повторяю, я никогда не действовал очертя голову. Я намечал себе план, и шел к цели по этому плану осторожно, упорно, сказав себе твердо, что только постепенными, осторожными, равномерными шагами я могу чего-нибудь добиться… О быстром обогащении, о крупной наживе на

Вольф славился своим умением угадывать спрос — так, он едва ли не первым из издателей всерьез подошел к детской литературе, издавая сравнительно дорогие, старательно сделанные книги для разных возрастов, затем начав издавать журнал детского чтения и т.п. Аналогично он начал издавать литературу по естественным и точным наукам, заказывать переводы в тот момент, когда большинство коммерческих издателей не обращали внимания на эти возможности, много сил и средств он вложил в книги для семейного чтения, иллюстрированные издания — планировал создать соответствующий журнал, на что уже не хватило ресурсов (и влияния чтобы преодолеть цензурные препятствия) — эту идею успешно воплотил в жизнь уже его бывший сотрудник, Маркс, став основателем и издателем «Нивы». Сам Вольф не делал секрета, что является источником его понимания аудитории — вплоть до последних лет жизни, будучи владельцем многомиллионного дела, он неизменно продолжал по нескольку часов бывать в своем книжном, общаясь с покупателями, служа сам лучшим каталогом и библиографическим указателем по своей коллекции, а его магазин оставался одним из лучших по полноте и разнообразию иностранных изданий.

В отличие от своего бывшего сотрудника, Маркса, так и не научившегося даже более или менее сносно говорить по-русски и служившего источником многочисленных анекдотов о своем феноменальном невежестве, Вольф был знатоком и любителем книги — и его издательство никогда не превращалось «только в бизнес». В «Отчете за десять лет работы» он писал, что только сочетая прибыльные и (заведомо) убыточные издания удается избегать краха и пускать в публику сочинения, которые надлежит «иметь в нашей литературе, ради чести литературы» [5], а в частных разговорах разграничивал книги, которые ценит как издатель — и которые почитает как книжник, позволяя себе время от времени принести интересы первого в жертву второму. Впрочем, как показывает история его издательского дела — жертва эта была разумная, укрепляя его репутацию, позволяя ему находить общий язык со своими сотрудниками и клиентами: тот случай, где наглядно видна ограниченность прямолинейного прагматизма.

Основная же заслуга Вольфа в русском книжном деле — создание издательства, предприятия, пережившего своего владельца, ведь это первый случай в большой русской книготорговле — ни у Новикова, ни у Смирдина подобного не получилось.

[1] Сведения о родных и близких Вольфа см.: Динерштейн Е.А. Петербургский издатель М.О. Вольф // Он же. Российское книгоиздание (конец XVIII — XX в.): Избранные статьи. — М.: Наука, 2004. С. 140 — 141.

[2] Либрович С.Ф. На книжном посту. Воспоминания, записки, документы — Пг., М.: Издание т-ва М.О. Вольф, 1916. С. 446, из разговора с П.П. Семеновым.

[3] Там же. С. 486.

[4] Там же. С. 486 — 487.

[5] Вольф М.О. Отчет за десять лет работы — СПб., 1863. С. 2.