Старый "Новый режим"

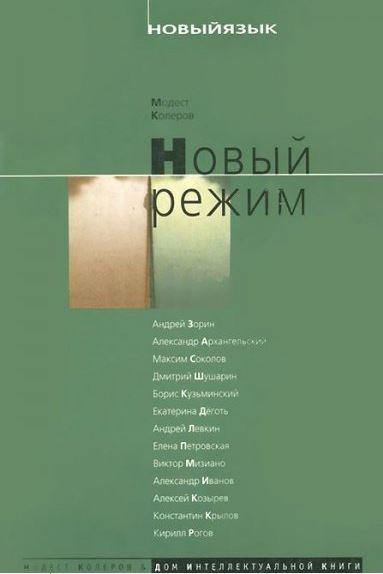

Колеров М. Новый режим. — М. : Изд-во «Дом интеллектуальной книги» и Модест Колеров, 2001. — 200 с.

Довелось на днях, с подачи Александра Морозова, перечитать знаменитый сборник бесед «Новый режим», составленный Модестом Колеровым в июле 2001 г. — среди его собеседников нескольких предшествующих месяцев — Алексей Зорин, Максим Соколов, Кирилл Рогов, Константин Крылов, Алексей Козырев, Александр Архангельский и другие — примечательно, что пятнадцать лет все собеседники Колерова так или иначе остались заметными и известными фигурами — нет ни одного, относительно кого приходилось бы припоминать «кто это?», они остаются на слуху. И это само по себе показательно — поколение не сменилось.

В этих разговорах на удивление много знакомого. Так, Кирилл Рогов говорит о тогдашней власти:

«Сейчас они думают, что управляют всем. В один прекрасный день тридцать пять долларов за баррель кончаются, и оказывается, что они ничем не управляют» (стр. 193) —

или, совсем в ином регистре, Максим Соколов:

«Важно то, что общественный контроль за властью выводится за политические рамки, рамки традиционной политики. Все, кто пытаются говорить от имени общества, кто апеелирует к высшим ценностям, предполагают, что существуют во внеповседневном пространстве» (стр. 67 — 68) —

они говорят от имени «честности», своего морального статуса, который, собственно, не предполагает разговора — а лишь обвинение. Единственное, что обозначает время произнесения — это слова об «общественном контроле за властью», след ожиданий и настроений предшествующих пятнадцати лет.

Впрочем, куда существеннее другие сходства — разговоры о необходимости нового политического языка, выработки понятий, адекватных времени — сознание, что существующий язык проваливается между смыслов.

«Новый режим» отчетливо обозначает водораздел — в ощущении, пронизывающем большую часть разговоров: предыдущее десятилетие оказывается временем, когда нет возможности что-либо ждать или на

Рубеж «нулевых» здесь предстает как время, когда появляется возможность мыслить во времени — запрос на государство и удовлетворение этого запроса, на

Рубежным оказывается Косово, бомбардировки Сербии — то событие, когда прежняя мечта встроиться в «свободный мир» рухнула — Запад потерял в глазах многих очарование места соединения веры и реальности, оказалось, что ценности права, порядка, свободы и справедливости — предаются и там, с лицемерием не меньшим, чем здесь. Отсюда и тройственный ход — для одних из последних сил утверждать реальность «воображаемого Запада», для иных — обнаружить, что отстаивать «западные» принципы приходится ради них самих, в том числе и против самого Запада, для третьих — отвергнуть сами принципы как иллюзию, лишь лицемерное прикрытие «вечного одного и того же» порядка насилия и несправедливости.

И не менее интересно составить перечень тем, окончательно снятых с повестки — это и почти общая убежденность собеседников о грядущем усилении или опасности «левой» идеи в ее разнообразных изводах, и значимость разделения на «правых» и «левых», где «левый либерал» кажется более далеким от «правого», чем не-либерал от либерала, и ожидание новой политической борьбы, и отзвуки 90-х, которые звучат дурной пародией, как в словах Екатерины Деготь:

«У России есть три проблемы: православие, кириллица и огромное пространство. Три объективных проблемы, которые делают очень затруднительным ее существование в мире. […] Я думаю, что и экуменическая уния, и частичный переход на английский или просто латиницу, и расчленение страны или хотя бы автономизация ее частей непременно произойдут, хотя и не в наши с тобой дни» (стр. 100).

А в целом — удивительно наблюдать, сколь близким оказывается время рождения «нового режима», 1998 — 2000 гг., к нашему дню — это все одна эпоха, теперь, правда, лишенная прежних ожиданий и обретшая определенность, но вполне узнаваемая в давних разговорах.