Свидетель Холмс

Кобрин К.Р. Шерлок Хомс и рождение современности: Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. — 184 с.

Кажется, Шерлок — один из немногих персонажей викторианской культуры, которые до сих пор плотно остаются в нашем кругозоре. Диккенс или Теккерей со своими героями — да, это классика, но именно поэтому по большей части — не читаемое, о Пиквикском клубе куда чаще слышали, чем зачитывались, историю Оливера Твиста — смотрели и разве что «Ярмарку тщеславия» прочли целиком. Даже Уайльд не способен конкурировать с Конан Дойлем как автором историй о Шерлоке в притязании на внимание широкой публики — истории о лондонском сыщике знакомы всем и читаются по сей день лучшим из известных способов — одного удовольствия и интереса ради.

Помимо прочего это означает, что мир Холмса — вполне узнаваем для нас, поступки персонажей в основных чертах понятны и причины их морального осуждения или одобрения нами разделяются. Когда одного героя отправляют в тюрьму или он гибнет сам — получая возмездие за свое злодеяние — а другого, хоть и преступившего закон, Холмс отпускает — нам не нужно подробного обоснования и объяснения подобных решений, неравноценность двух поступков, одинаково воспрещаемых законом, ясна нам так же, как и Холмсу, а иное решение мы сочли бы несправедливым, хотя и формально верным.

Читая рассказы о Шерлоке Холмсе, мы воспринимаем временную дистанцию, но она не оказывается для нас границей, пределом — напротив, представая дополнительным соблазном — старомодности, добротности, викторианских добродетелей и таких же пороков, преступлений одновременной изощренных и в то же время наивных. Прошлое рассказов о Холмсе — «свое» прошлое. Реалии, которых больше нет, потому обращают на себя наше внимание — вроде кэбов, уличных мальчишек или аборигена с Андаманских островов — что общая рамка нам изначально понятна, а раз так — то можно заняться смакованием деталей, играть в аутентичное воспроизведение Лондона конца 1880-х или гадать, как мог бы выглядеть Холмс в наши дни — бывшим наркоманом, успешно проходящим реабилитацию, стильным социопатом с то ли неопределенными, то ли избыточно широкими сексуальными предпочтениями, или же воплощать свою мечту об идеальной «английскости».

А раз так, то отчего бы не попытаться воспользоваться рассказами о Холмсе как ключом к тому самому прошлому, которое уже вполне «наше» — одним из путей, доступных для нас, чтобы понять, что значит быть «современным» и появление каких именно черт делает мир «нашим», тогда как отсутствие других из составляющих наше теперешнее окружение не мешает считать его «своим». Обрисовывая свой замысел, Кобрин пишет:

«[…] цикл рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе есть своего рода энциклопедия викторианского мира, эпохи, которая определяется сейчас как “модерная”, как “современность”, modernity (или, учитывая, что термин придумали во Франции, modernité). Попытаться проанализировать этот мир с точки зрения историка, обозначить “модерность” как состояние общественного сознания, как тип исторического мышления (в том числе и самого автора, Артура Конан Дойля) — такова моя задача. Я пытаюсь проанализировать разные стороны Викторианской эпохи — отношение к деньгам и богатству, социальную роль женщин и даже рождение современного гуманитарного знания» (стр. 122).

Впрочем, в мозаике, которую собирает Кобрин, есть одна примечательная деталь — эта «современность» куда более привлекательна для автора, чем сменившая ее — это уже наш мир, но тот, где на рациональность можно надеяться и веровать в Просвещение, а не подозревать его логику в пристрастии к диалектике. Можно позволить себе даже утверждать, например:

«в этой драме викторианского общества носителями социального добра, защитниками идеи справедливости и (не побоимся этого слова) гуманизма выступают чужаки, несистемные люди, чудаки, эстеты, один из которых наркоман, а другой к тому же вполне вписывается в тогдашний образ экзотического богатого гомосексуалиста. Богатство неправедно, справедливость — удел маргиналов. И тем не менее Холмс добровольно встает на защиту такого общества, делая это своей профессией. Викторианство на самом деле опирается на маргиналов — напомню, что и богатство свое оно добывает, так сказать, ad marginem, на краях мира, в Индии» (стр. 138) -

но сколь ни разглядывай маргиналии и не помещай справедливость, добро, гуманизм на краях викторианской реальности — она, эта самая реальность, оказывается надежной конструкцией. На нее можно опереться и быть уверенным, что она устоит — викторианские добродетели неизбежно восторжествуют, а моральная критика возможна как обличение лицемерия, непоследовательности, двойной морали — при этом неизменно утверждая наличие рангов: тех, кто имеет право голоса, и тех, кто лишен его — в присутствии говорящих здесь и сейчас, которые в свою очередь почтительно умолкнут перед теми, кто будет превосходить их. Добродетель подвергается испытанию, но не сомнению — злодей может утверждать, что нет никого, кто бы следовал на практике тем принципам, которые сам провозглашает, но сами принципы оказываются изъяты перед лицом нападения, даже утверждая социал-дарвинизм, культ силы и выживания приспособленного, адепты ссылаются на моральное оправдание — добро есть, допустим, победа сильного, а не сила определяет post factum что есть добро.

Однако идея воспользоваться рассказами про Шерлока Холмса как энциклопедией викторианской эпохи в руках автора наталкивается на препятствие, которое он, как ни странно, не замечает — на жанровую природу этих рассказов. Так, говоря о нескольких главных чертах «устройства викторианской империи согласно “Знаку четырех”», Кобрин отмечает:

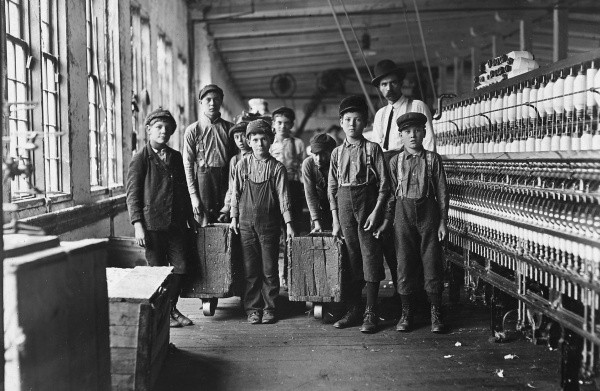

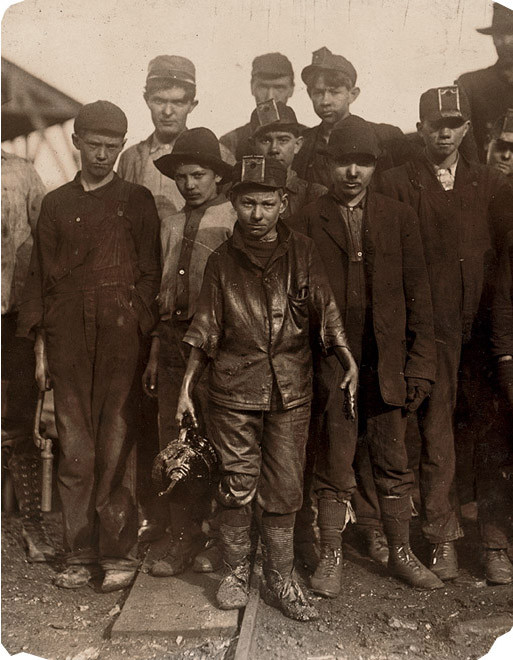

«Это система с отсутствующим центром тяжести. […] Государство представлено жуликами, изменниками и тупицами. Закон применяется только к тем, кто подвернется под руку; действие его избирательно и почти случайно. Средний класс тоже почти отсутствует; зажиточный майор Шолто преступник, его “нормальный” сын убит, другого, “ненорманого”, вряд ли можно отнести к типичным представителям среднего класса. Наоборот, достойные обыватели с сознанием буржуа, вроде доктора Ватсона, собственными силами попасть туда не могут; старшему брату Ватсона тоже не удалось. С экономикой в “Знаке четырех” дела обстоят еще хуже. Деньги — да и то скромные — здесь зарабатывают содержанием городского зверинца, арендой катера […], беспризорные дети промышляют слежкой, Мэри Морстен замуровала себя в роли компаньонки старой дамы, ведь иначе девушке просто не выжить. […] В этом мире богатство — экзотика; и особенно экзотично его происхождение. Богатство есть колониальный клад, который в силу запутанных кровавых обстоятельств оказывается в метрополии. Второй (хронологически, а согласно нарративу — первый) акт этой драмы происходит уже в Британии — и заканчивается потерей богатства. Скромная жизнь героев остается почти столь же скромной; сокровища прошли как бы стороной. Собственно, это удивительное предвидение того, что произойдет с Великобританией после распада империи: господство “экономики сервиса”, страна, битком набитая выходцами из колоний; мир, населенный “бывшими людьми”, эстетами-кокаинистами и декадентами. Ну и конечно, это мир, населенный людьми, совершенно дезориентированными морально; справедливость и другие похвальные качества можно обнаружить только случайно — да и то у людей, которых в обычной жизни сложно заподозрить в наличии оных» (стр. 155 — 157).

Не будем придираться по пустякам — и согласимся, что «все так», но ведь тем самым под вопрос оказывается поставлена исходная позиция, определяющая развертывание кобриновского текста — ведь то, о чем рассказывают, зависит от того, кому рассказывают, кто адресат конан-дойлевского повествования? Мы не находим в этих рассказах «центра тяжести [империи]», «среднего класса», «достойных обывателей» — потому что они и есть читатели «Lippiscott’s Monthly Magazine», в февральском номере которого за 1890 г. опубликован «Знак четырех».

Детективный жанр — не из высоких, он по природе своей — «чтиво», а не изящная словесность и даже не «литература» (а если ему удается стать таковой, то по случайности, оказываясь больше себя). Самый «модерный», кажется, из жанров — он рождается вместе с современностью, новым миром анонимности и аномии — больших городов, где все друг другу незнакомцы, где сосед может оказаться не только бакалейщиком, но и убийцей — поскольку другие повернуты к нам лишь какой-то стороной своего существования, ролью, функцией — разносчика, кэбмена, врача, нотариуса — мы общаемся с нотариусом по имени Джон Смит, но чем еще занимается этот Джон Смитт в то время, когда не свидетельствует принесенные его клиентами акты в своих нотариальных книгах — мы не знаем и обычно не желаем знать. Большой город в первую очередь именно для достопочтенного обывателя, того самого человека «среднего класса», оказывается видим лишь в малой степени — жизнью дневной и на хорошо освещенных улицах. То, что происходит выше — и то, что творится внизу, скрыто от его взгляда — лишь мельком попадая в поле зрения, как обозначение присутствия иной реальности, к которой он, будучи благовоспитанным человеком, не должен присматриваться. Детективный рассказ как раз и оказывается его вылазкой в «иную реальность», повествованием об «изнанке», где проводником служит сыщик — посредник между мирами, тот, «кто знает ходы под землей» — и переводчик его оракулов, доктор Ватсон, единственный персонаж, вполне принадлежащий к добрым буржуа и, остепенившись, обзаведясь женой и частной практикой, покидающей своего друга — сожалея о недоступных более приключениях как старый бурш жалеет о студенческом разгуле, ведь сами эти сожаления и воспоминания входят в образ надлежащей, исполненной должного порядка и уверенной в себе жизни. Вскрываемая «изнанка» — это и «другая сторона» возможной реальности самого читателя, «другая история» — тех, кто по происхождению, биографии, образу жизни схож с ним — иной вариант, тем и интересный, что узнаваем и неожиданен: истории, в начало которых можно поместить себя или знакомых — например, нежелание расставаться с наследством, уходящим в руки падчерицы, — соблазн понятный, испытанный или легко представимый, разворачивающийся в завораживающую, запутанную историю: простой мотив, который не распознать сразу за хитросплетением следов.

Викторианская эпоха престает в рассказах о Холмсе ведь не только в том, что сказано, но и в том, что остается за рамкой, почему эти рассказы представляют интерес — будучи в конце концов именно историями, сюжетной прозой, где читатель с любопытством следит за подробностями, которых не ожидает, слушает рассказы о персонажах, подобных которым не встречал — мера правдоподобия не велика именно потому, что это — если и не о неведомых землях, то о чужаках и незнакомцах.

***