Второй план

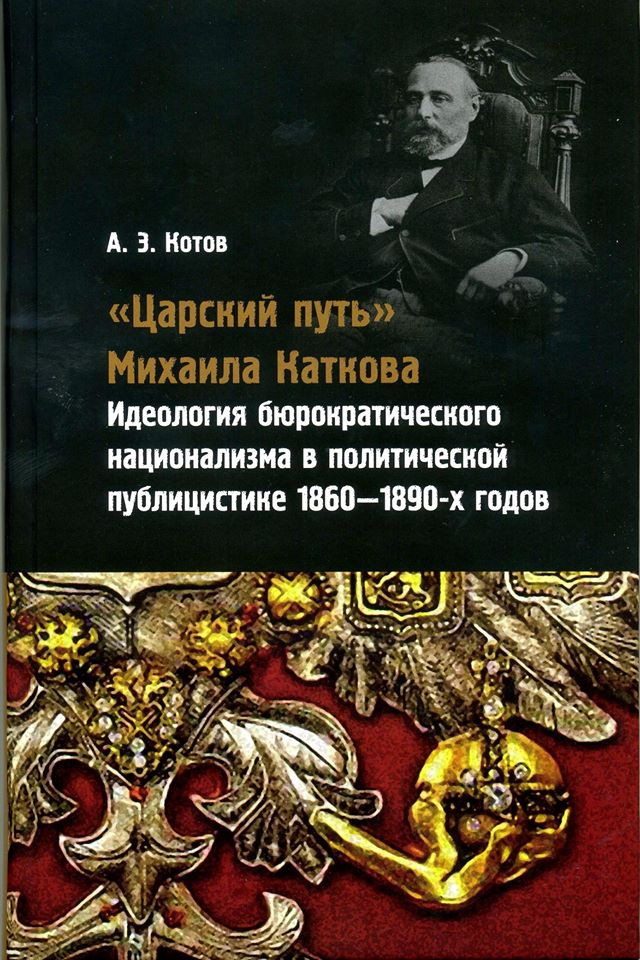

Котов А.Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860 — 1890-х годов / науч. ред. С.К. Лебедев. — СПб.: Владимир Даль, 2016. — 487 с. — тираж 500 экз.

Петербургский историк Александр Эдуардович Котов давно и плодотворно занимается изучением русской консервативной журналистики 1860-х — 1890-х гг. [1], обращая преимущественное внимание на фигуры «второго плана», окружение, свиту, которая способна «играть короля» если не всегда, то зачастую. Впрочем, именно применительно к консервативной журналистике подобное суждение далеко не всегда верно — поскольку в исследуемый автором период большинство консервативных изданий носило «личный» характер, и это верно не только применительно к «Дню» или «Руси» И.С Аксакова или «Гражданину» кн. В.П. Мещерского, но и, правда, уже с куда большими оговорками, даже к такой большой ежедневной газете, как «Московские ведомости» М.Н. Каткова. Как отмечал вскоре после смерти Каткова Е.Л. Кочетов [2], в начале 1880-х сотрудничавший в «Московских ведомостях», а затем перешедший в суворинское «Новое время»:

«За последние годы он почти никогда не заходил в редакцию, в которой теперь имеются сотрудники, его почти никогда не видавшие. […] …в последние годы при покойном издателе… была не редакция, а канцелярия с экзекутором во главе, этим и объясняется, что “Московские ведомости” в последние три — четыре года кроме блестящих передовых статей и статей случайных со стороны по остальным редакционным отделам блистали отсутствием содержания, сплошь и рядом заменяемого перепечатками из петербургских газет» [3].

Обширную подборку суждений этого рода приводит и А.Э. Котов (стр. 45 — 47), правда, делая довольно сомнительный вывод: «Таким образом, “Московские ведомости” (как, впрочем, и многие другие издания того времени) представляют собой пример “персонального журнала”, расцвет которого в Европе пришелся на рубеж XVIII — XIX столетий» (стр. 47) —

Собственно, то обстоятельство, что издание было не только «личным органом» (вопреки собственным заявлениям Каткова), и позволяет автору выстроить минимальную концептуальную рамку, в которую помещены рассматриваемые им персонажи: работа представляет собой серию очерков о русской консервативной печати 2-й половины XIX века, Каткове и его окружении (стр. 7 — 307), а также несколько статей о лицах и изданиях, близких к Каткову (стр. 308 — 473). Персонажами книги, помимо самого Каткова, являются многолетний редактор «Русского вестника» Н.А. Любимов, парижский корреспондент и таврический земец Н.В. Щербань, «самый приличный человек из окружения Н.М. Каткова» П.К. Щебальский, редактор «Виленского вестника» М.Ф.

Как уже было сказано, большая часть героев книги А.Э. Котова — персонажи второго плана или же, как в случае, напр., П.А. Кулаковского, интересующие автора не с той стороны, что принесла им долговременную известность и признание заслуг. Исследователь постоянно отмечает (см., напр.: стр. 4, 135, 188, 345) неоригинальность воззрений своих персонажей, их вторичность или ситуативный характер — как, например, в случае с Цитовичем, которого в лагерь консервативной (или, скорее, анти-нигилистической) печати привели причины личного порядка: яростная обида на либералов и радикалов, со стороны печатных органов которых он подвергся ранее шельмованию, а с другой — стремление обогатиться и устроить себе по возможности благополучную чиновничью карьеру. Для многих из них распространяемые ими взгляды не являются их личным убеждением — что не делает их, разумеется, в большинстве своем лицемерами, напротив — они лишь «говорят на языке своего времени», словами своего круга, повторяют расхожие утверждения и воспроизводят привычные или модные риторические конструкции:

«Однако для историка подобные второстепенные персонажи не менее интересны, чем яркие хрестоматийные фигуры: последние нередко “заслоняют” свое время, зато сквозь деятелей второго плана проступает колорит эпохи» (стр. 4).

Интеллектуальная эволюция Каткова предстает в интерпретации исследователя как движение к «бюрократическому национализму» (вводимый им авторский термин) — т.е. такой системе взглядов, в которой единственным субъектом (современной) истории является государство (стр. 55) — или, точнее, как нам представляется, единственным надлежащим и одновременно единственным конструктивным, способным к созиданию, а не исключительно к разрушительной активности, субъектом. Если в конце 50-х — в 60-е годы Катков неоднократно апеллирует к обществу, говорит о его роли, о его задачах, и сам сочувственно высказывается, и дает голос многочисленным другим сторонникам децентрализации, с английским идеалом сильного местного самоуправления [4], само польское восстание 1863 г. становится для него в том числе и поводом для заявления конституционалистских чаяний, общеимперское представительство мыслится тем целым, которое способно будет переварить сепаратистские и автономистские (уже не в смысле местного самоуправления, но местных изъятий и привилегий) стремления, которые вполне могут находить себе ход в существующей имперской системе неравномерности пространственных порядков, — то в 1880-е от этих представлений мало что останется, а оставшееся сведется к декларациям. Впрочем, А.Э. Котов полагает, что данная эволюция относилась к публичному позиционированию, а не к истинному содержанию идей Каткова, остававшихся неизменными в своем «ядре»:

«Именно государство, по Каткову, осуществляло ту самую “народную” или “национальную” политику, о которой постоянно писал “московский громовержец”. Поэтому катковскую идеологию целесообразно охарактеризовать как “бюрократический национализм” — в том смысле, что при ее практическом применении государственная бюрократия становилась единственной свободной в своих действиях национальной силой и единственной инстанцией, определявшей чью-либо принадлежность к нации. Этой характеристике, на наш взгляд, не противоречат многочисленные антибюрократические выступления “Московских ведомостей” в 1860 — 1870-е годы. Обвинения по адресу “петербургской бюрократии” во время польского восстания или защита университетской автономии от посягательств А.В. Головнина были для Каткова лишь средствами борьбы как за решение национальных задач, так и за усиление своего личного влияния. Одержав верх над петербургским бюрократическим “драконом”, Михаил Никифорович с удовольствием завел собственного, фактически превратив свою редакцию в один из государственных департаментов» (стр. 56).

Н.А. Любимов, многолетний сотрудник и правая рука Каткова в деле издания «Русского вестника», вспоминал:

«Когда Михаил Никифорович писал какую-либо статью по тому или другому важному государственному вопросу, первая мысль у него была, что статью прочтет Государь. Для него старался он ставить вопросы и предлагать решения с возможной ясностью и убедительностью. На него желал он прежде всего подействовать своими аргументами и разъяснениями» [5].

Здесь можно отчетливо видеть двойную спираль влияния Каткова — на государей, Александра Николаевича и Александра Александровича, он влиял во многом потому, что его голос звучал как голос представителя и выразителя ответственной, патриотически настроенной части общества, а общественное влияние укреплялось и поддерживалось постольку, поскольку его суждения воспринимались как голос (или один из голосов) власти. Однако, сумев сделать свой орган практически одним из государственных департаментов, Катков в итоге пришел к ситуации, когда он сам оказался не нужен — ему удалось «своевременно» умереть, но выбор преемника на посту редактора, которым были озабочены высшие государственные сановники, сводился к тому, чтобы не допустить появления в этой должности лица, способного представлять им угрозу [6] — «нового Каткова» нужно было не допустить именно следуя логике нормального, бюрократического устройства управления, ведь «случайный орган государственной деятельности» своей «случайностью», персональным характером противоречил тому, что утверждал [7]. Как писал цитируемый Котовым «один из самых младших представителей катковского окружения» Ю.С. Карцов в той части своих мемуарных заметок, что до сих пор не опубликована, к концу царствования Александра III «наступил период неограниченного господства бюрократии и полного застоя. Общественной самодеятельности правительство не признавало, предложение содействия, от кого бы оно ни исходило, отклоняло заранее, между друзьями и недругами разницы не делало» (стр. 473). Подводя итоги эволюции Каткова и его окружения, Котов отмечает:

«Закономерна была […] сделанная редактором “Московских ведомостей” ставка на государство как на главный субъект русской общественной жизни. Однако славянофильский принцип “люди, а не учреждения” по мере его практической реализации Катковым и Победоносцевым неизбежно трансформировался в “наши люди в учреждениях”. С уходом же из жизни того, кто этих людей вдохновлял, “птенцы гнезда Каткова” превращались в обычных чиновников, ничем не отличавшихся от тех, кого в 1860-е годы обличал их вождь и учитель. Усилению бюрократического начала способствовал и избранный Катковым подход к решению национального вопроса. “Политическая нация”, лишь внешне декорированная “православием” и русской этничностью, делала единственной основой национальной солидарности выдаваемый чиновником документ о подданстве» (стр. 476 — 477).

Как и всякая добротная, вдумчивая историческая работа, исследование Котова содержит помимо главного сюжета множество драгоценных деталей и наблюдений. Так, в очерке, посвященном истории «Киевлянина» под редакцией В.Я. Шульгина и, в меньшей степени, Д.И. Пихно, содержатся любопытные подробности взаимодействия с цензурой в 1880 — 1890-х гг. — о реальных сложившихся практиках, существенно отличающихся от тех, которые были прописаны законодательно. В реальности столь влиятельный редактор, как Д.И. Пихно, имеющий существенную поддержку в Петербурге, мог позволить себе нарушать самые основополагающие цензурные нормы — а цензору оставалось лишь жаловаться на это в Петербург, причем бесплодно. Так, в 1889 г. цензор П. Ромер писал начальнику Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистову:

«Сколько я ни требовал на основании п. 49-го устава цензуры и печати, чтобы на присылаемых корректурах отмечалось, какие статьи назначены в запас, и какие для имеющегося появиться на следующий день номера газеты, требование это никогда редакциями не исполнялось […]» (стр. 399), перед этим сетуя, что напротив вычеркнутых им красными чернилами в корректурном листе слов Пихно при отправке в типографию написал: «Оставить без исправления» (стр. 398).

Впрочем, и попытка вести дела с редакцией неформальным образом, в отличие от Ромера предпринятая Б.М. Юзефовичем, сыном известного историка и публициста 1850-х — 1880-х гг. М.В. Юзефовича, также в дальнейшем, уже в начале XX века, ставшего заметным консервативным публицистом, не привела к успеху — на сей раз Феоктистов советовал Юзефовичу-младшему придерживаться формальных, законом установленных правил, отводя упреки своего подчиненного ссылкой на то обстоятельство, что Пихно «в 60-х годах во время польского восстания оказал несомненные услуги своей газетой» (стр. 405) — любопытная аберрация памяти, поскольку в год последнего польского восстания Д.И. Пихно исполнилось 10 лет.

Не менее интересны, например, наблюдения автора за отличиями отношения к украинофильству со стороны «Киевлянина» В.Я. Шульгина от катковских «Московских ведомостей». Если Катков отрицал всякие основания украинофильства, видя в нем «польскую интригу», в которую попали, возможно, исключительно добросовестные люди, изобретение, не имеющее оснований в местных условиях — и потому осужденное историей, то позиция Шульгина, в силу того, что он как раз непосредственно наблюдал местные условия, была гораздо более сложной, в частности — осуждающей те эксцессы, к которым подталкивала катковская риторика радикального противостояния. В 1864 г., дифференцируя тех, кто в московской оптике оказывались неким единством «хлопоманов», «украинофилов» и [потенциальных] «сепаратистов», Шульгин писал («Киевлянин», 1864, № 6, 13 июля):

«[…] есть еще разряд людей, которых украинофилами может назвать только невежественный и, в свою очередь, областной патриотизм узких великороссов. Эти люди, признавая кровное этнографическое и политическое единство юго-западного края с одним общим русским отчеством, полагают однако же, что у этого края есть свои бытовые особенности, имеющие право на признание со стороны законодательства» (стр. 381), а спустя восемь дней, 21 июля 1864 г. (№ 9) добавлял об этом «разряде людей»: «Цель наша — снять с

В 1872 г. Шульгин будет признавать и заслуги тех, кто относился собственно к «украинофилам», полагая, впрочем, движение исчерпанным — непосредственно перед его новым подъемом:

«Нужно отдать справедливость украинофильству: имело оно много недостатков, но в нем, т.е. в лучшей сознательной его части, была и положительная сторона: представители его, ближе и непосредственно знакомые с ролью и характером полонизма в западной России, никогда не переставали указывать остальному русскому обществу на этот характер и на эту роль» (стр. 386, «Киевлянин», 1872, № 7, 15 января).

Если для Каткова логика «поиска врага» оставалась подчиненной большим задачам, «изменником» оказывался тот, кто сознательно или нет, честно или бесчестно противостоит представляющемуся трибуну со Страстного бульвара общим благом — иными словами, это был способ ослабить оппонента, поставить его перед радикальным выбором, и вынудить к действию администрацию, местную или центральную, которой в противном случае грозило быть заподозренной перед еще более высоким начальством, то, двигаясь по нисходящей, логика подозрения оказывалась тем, что легче всего заимствовать — в силу ее универсальной применимости. Так, отдельный небольшой сюжет в книге относится к упреку «Киевлянину» в «отсутствии патриотизма» со стороны Б.М. Юзефовича в 1894 г. — так что Е.М. Феоктистову пришлось указывать на «“полное непонимание” первым “обязанностей цензора” и [на] отсутствие в цензурном уставе статьи “непатриотично”» (стр. 404) — история тем более примечательная, что восемью годами ранее именно Феоктистов вынес «Руси» Ивана Аксакова предостережение с формулировкой, содержащей упрек в недостатке «истинного патриотизма» [8]. Ю.Н.

«Теперь довольно трудно следить за “общественным течением”: напишешь что-нибудь в шутку, смотришь, князь Мещерский или г. Ланин то самое уже серьезно проповедуют. Просто никакой фантазии не хватит, чтобы изобразить в карикатурном виде наши “направления”. Как-то я [в] насмешку написал, что наши “консерваторы” хотят “идеи упразднить, а розги водворить”. Я-то хотел только пошутить, выставить дело в преувеличенном виде, показать, что если последовательно проводить “идеи” наших “консерваторов”, то можно договориться до невероятных нелепостей. Каково же было мое удивление, когда недели через две, я прочел в “Гражданине” длинную статью, развивавшую подробно эту тему. Тут я уверился, что самая необузданная фантазия не в состоянии предвосхитить того, что может прийти в голову князю Мещерскому. Как-то я написал, что г. Ланин отождествляет патриотизм с “русским шампанским”. Опять-таки написал в насмешку. И что же? Через некоторое время читаю в “Русском курьере” “письмо” г. Ланина, в котором он протестует против распорядителей какого-то празднества за то, что они на обеде подавали заграничное шампанское, а не его, “ланинское”, “русское”. Г. Ланин горько упрекал распорядителей за отсутствие патриотизма…» (стр. 468).

Остается только посетовать, что многие оценки и характеристики персонажей даны слишком суммарно и кратко и вместе с тем — без систематического анализа их воззрений и, в особенности, без погружения в собственно историческую ситуацию, когда они действуют — высказывания как правило приводятся изолированно, без аналитики, в какой момент они сделаны, нередко разнесенные на несколько десятилетий суждения по различным вопросам, принадлежащие одному и тому же лицу, приводятся «встык», для характеристики его взглядов, тем самым оказывающихся «вневременными» или, по меньшей мере, по презумпции не претерпевшими изменений за означенный период. Наиболее существенным недостатком замечательной и во многом новаторской работы А.Э. Котова выступает слабая экспликация идейной эволюции рассматриваемых авторов — нельзя сказать, чтобы данная сторона дела вовсе выпадала из поля зрения, но суждения, к ней относящиеся, носят эпизодический характер, биография и интеллектуальная эволюция героев разведены по примеру старомодного оборота «жизнь и творчество», где жизнь персонажа протекает отдельно от творчества и оказывается связана с последним лишь при помощи соединительного союза. Впрочем, многие оценки исследователя даются не столько прямым высказыванием, в котором он вполне академичен, сколько ироническими сопоставлениями и язвительными замечаниями — как, например, в пассаже о результатах эволюции «Варшавского дневника»:

«В целом “Варшавский дневник” после ухода Голицына отличала более реалистичная программа. […] В конце 80-х газета печатает множество заметок, посвященных медицине и гигиене, активно обсуждает болезненную проблему варшавской канализации. В результате к началу XX в. “Варшавский дневник” “прочно занимает подобающее место среди русской прессы, и издание это вполне обеспечно в материальном отношении, давая весьма солидный доход”» (стр. 439).

Получившаяся книга консервативна не только по своему объекту, но и стилистически — рассчитанная на медленное, вдумчивое чтение, написанная с редко встречающейся любовью к детали, которую не выводят на передний план, а преднамеренно оставляют в полумраке, ведь она не должна заслонять главный предмет разговора — рассчитанная на благодарность знатока, способного оценить тонкость и точность рисунка, выводящего портретную галерею полузабытых публицистов 2-й половины XIX века.

***

Статья впервые опубликована: Вопросы национализма. — 2016, № 25.

[1] Ранее вышли две его монографии, посвященные данным сюжетам: (1) Русская консервативная журналистика 1870 — 1890-х годов: Опыт ведения общественной дискуссии. — СПб.: СПбИГО; Книжный Дом, 2010; (2) Птенцы гнезда Каткова. — СПб.: ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 2013. — Тексты, опубликованные во второй работе, в существенно измененном виде вошли в рецензируемое ныне издание.

[2] В предназначавшейся «Современным известиям» Н.П.

[3] Цит. по: Юшко А.Г. Указ. соч. С. 172.

[4] Так, в передовице «Московских ведомостей» за 3 сентября 1863 г. Катков пишет: «[…] во многих общественных интересах правительственное вмешательство часто ведет к последствиям, противоположным ожиданию. Вот почему, с развитием гражданственности, все яснее и отчетливее определяются задачи правительства по отношению к общественной жизни», а год спустя, 2 сентября 1864 г., отмечает: «Истинно- национальная политика не страдает подозрительностью или мнительностью; она не только способна допустить в широких размерах великое начало общественной свободы, — она к нему стремится, его требует и только в нем находит себе полное выражение и прочное осуществление. Недоверие к здоровым силам народной жизни обличает у нас тот же самый национальный индифферентизм, на который наши враги теперь очевидно метят как на Ахиллесову пяту России» [Украинский вопрос в русской патриотической мысли / Сост., предисл., послесл. и прим. А.Ю. Минакова. — М.: Книжный мир, 2016. С. 103, 119].

[5] Любимов Н.А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга: По документам и личным воспоминаниям. — СПб., 1889. С. 346.

[6] Юшко А.Г. Указ. соч. С. 179 — 181.

[7] Показательно, что в конце 1886 г. государственный секретарь А.А. Половцов убеждал великого князя Алексея Александровича в необходимости обезвредить Каткова, дав правительственную должность, поскольку на тот момент кружок (к которому Половцов относил Делянова, Островского, Победоносцева, Вышнеградского и Пазухина), собравшийся вокруг московского публициста образует род «двора», открыто толкующего «о необходимости заменить такого-то министра таким-то лицом, в том или другом вопросе следовать такой или иной политике, словом, нахально издает свои веления, печатает осуждение и похвалу и, в конце концов, достигает своих целей». В лице Каткова, по словам Половцова, «правительство рядом со своей властью или даже над своей властью создает власть бесконтрольного, безответственного журналиста» [Пловцов А.А. Дневник Государственного секретаря. В 2 тт. Т. I / Под ред. П.А. Зайончковского. — М.: Центрполиграф, 2005. С. 499]. Любая государственная должность «обезвреживала» бы Каткова — поскольку вводила его в определенные рамки, существующие, общепризнанные границы — тогда как для его текущей деятельности не существовало правил, а ограничена она была лишь логикой отмеченной выше двойной спирали влияния.

[8] См.: Тесля А.А. «Последний из “отцов”»: Биография Ивана Аксакова. — СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 608 — 614.