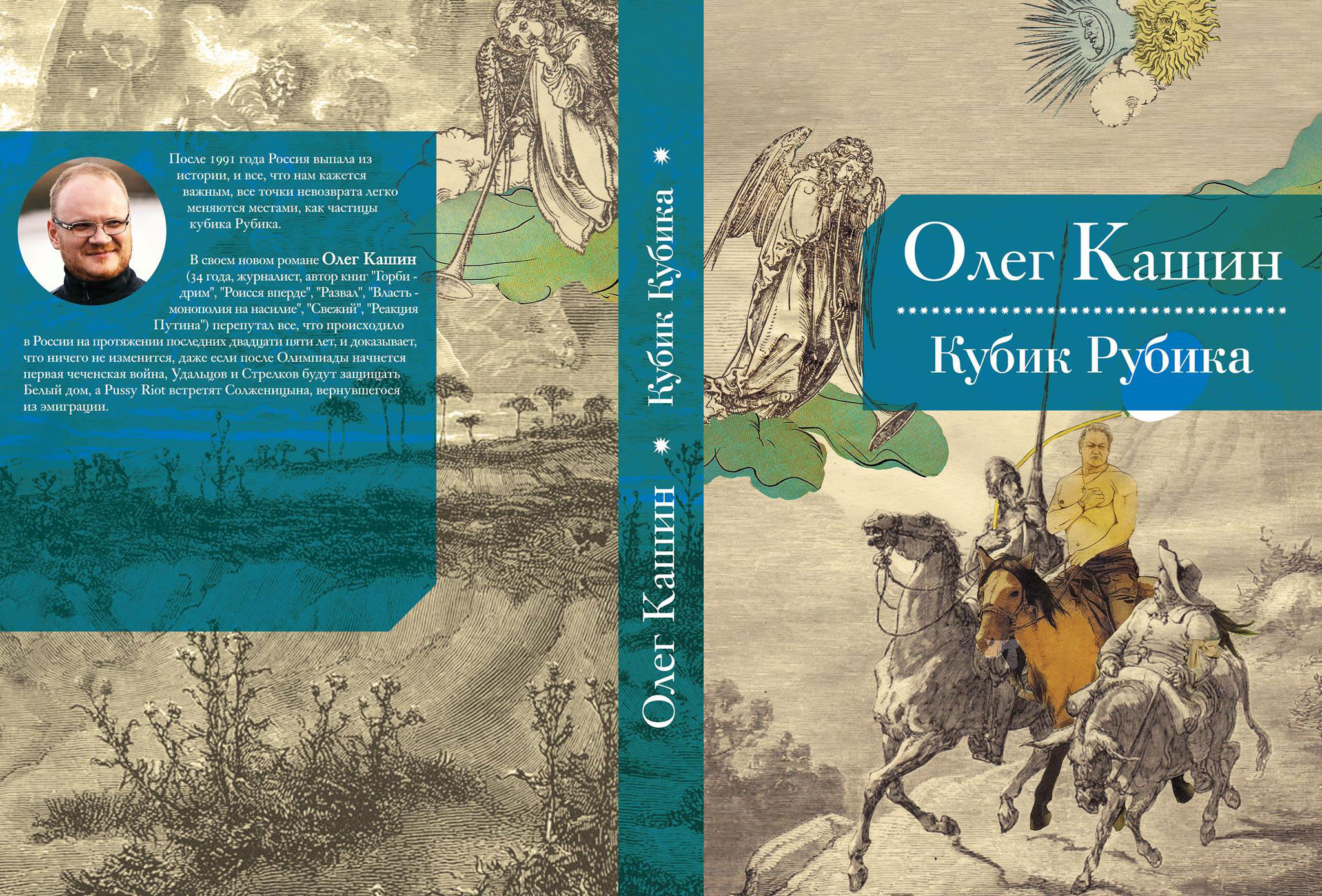

Олег Кашин: отрывок из книги «Кубик Рубика»

Когда загорелась Останкинская башня, это вдруг оказалось таким потрясением, как если бы Кремль загорелся, и со Спасской башни на брусчатку упала бы рубиновая звезда, и разбилась вдребезги. Телевидение было важнее армии, главное силовое министерство, главный политический ресурс, главное все.

То есть, конечно, оно было и главным народным развлечением, но это какая-то параллельная и побочная традиция, что-то оставшееся с советских времен — накрыть стол на Новый год, соорудить оливье, включить «Голубой огонек» — да, наверное, важно, но не настолько. Важнее любого оливье было вот это — музыка Свиридова, тревожная физиономия нестареющей верховной дикторши, про которую можно было подумать, что где-то на пыльном чердаке под замком одиноко старится ее парадный портрет, такое вот волшебство. Она начинала с того, что сегодня случилось в жизни президента, потом — что хорошего в стране вообще, потом — что плохого в мире. Вечный сценарий, зимой и летом одним цветом, только в новый год в студии появлялась елочка, а в начале мая на дикторшу надевали полосатую черно-оранжевую (оппозиционеры говорили — «колорадскую») ленточку, символизировавшую единство миллионов телезрителей в дни единственного торжества, доставшегося России от ее славного прошлого — день 9 мая когда-то был профессиональным праздником ветеранов, а теперь они поумирали, и это стал просто такой день верности президенту, это ведь он придумал такую религию.

Причем странно — постсоветское телевидение ведь не напрямую наследовало советскому, наоборот, оно рождалось как полуподпольная альтернатива ему.

Был «Дождь», вещавший из студии, оборудованной в

Сначала были какие-то разные каналы, и когда была война на Украине, репортеры «того», старого НТВ даже называли донецких сепаратистов террористами, а украинских военных — «нашими», но НТВ еще до окончания войны технично отжала у собственников какая-то госкомпания, близкая к Коржакову, канал исправился, стал еще более патриотическим, чем любой другой, а его директора, популярного усатого телеведущего, застрелили в подъезде собственного дома — говорили, что это был передел на рекламном рынке, и все поверили, всегда приятнее, когда за убийством стоит что-нибудь грязное, и когда одинаково нечестны и убийцы, и убитый.

Телевидение действительно было и оставалось очень дорогим учреждением, и, кроме того, я бы даже не решился утверждать, что у власти были какие-то ценности выше денег — но

К телевидению российский президент испытывал вполне мистическое отношение — даже во времена всеобщего интернета он, придуманный и рожденный как политик именно телевидением (свои первые выборы он выиграл, когда режиссер протащил его в зал, где снимали игру КВН, и камера несколько раз на протяжении всего шоу выхватывала его из толпы; нет точных данных, сколько голосов ему прибавила именно та действительно сверхпопулярная передача, но он верил, что именно она стала решающей, и того режиссера не забыл, отдал ему монополию на телевизионную рекламу, то есть очень дорого оценил человека), всегда беспокоился о том, чтобы телевидение оставалось под абсолютным контролем, чтобы в самой случайной передаче, в самое неудобное время, утром или днем, не прозвучало ни одной неосторожной фразы, не промелькнул бы ни один неосторожный жест.

Это давно уже не имело никакого практического смысла, но порядок соблюдался жестко, и руководители всех телекомпаний, объясняя коллективу очередные задачи на новый телевизионный сезон, всегда начинали с того, что работать надо так, как будто у нас есть единственный зритель — президент, у которого всегда включены все каналы и который всегда заметит, если в эфире что-то не так. И в аппаратных были развешаны портреты президента, везде одинаковые, видимо, специальная версия для телевидения: взгляд исподлобья и указательный палец поднят кверху, что-то вроде «Я тебе попереключаю!»

Телебашню на севере Москвы еще в советские годы поэты сравнивали со шприцем, а

Тот единственный после танков на Пресне раз, когда можно было поверить, что что-то может измениться — это было, когда американцы начали бомбить Белград; до того, кажется, никто особенно ничего и не думал ни о каком славянском братстве, но бомбить Белград — это было уже слишком, но сейчас, когда я об этом вспоминаю, мне делается ясно, что это касалось не всех, а как раз только нас — приезжих, таких, как я, и опоздавших, моих ровесников москвичей, которые, когда начиналась эпоха, только учились в своих гуманитарных заведениях, писали что-то о политике где-то в интернете, все порознь, но формулировали что-то коллективное и важное — про Россию, про реванш, про, как тогда говорили, кризис либерализма, но претендовать им было вообще не на что, и в этом смысле мы с ними друг от друга не отличались. Антиамериканизм — легкий и запакованный от греха в несколько слоев иронии, — был частью этой коллективной формулировки, которая была нашим паролем и которая отличала нас от уже сильно постаревших прорабов перестройки, которые были всюду главными редакторами, университетскими профессорами или видными политологами. Нашим манифестом был фильм режиссера, которого мы любили, он сам по себе был нашим паролем, этот режиссер, и в том его фильме русский бандит ехал в Америку, побеждал там местную мафию, и потом возвращался домой с вырученной из плена царевной, и царевна просила бортпроводника в самолете — «Мальчик, водочки, мы домой летим». Мы тоже хотели домой, но мы не знали, где этот дом и как он выглядит, и, наверное, пытались его реконструировать, подбирая подходящих нам добрых соседей и братьев. Мир вспомнил о сербах, и мы за ним вспомнили — о, точно, сербы, вот они наши братья, и мы ходили пикетировать американское посольство, однажды его даже кто-то обстрелял из гранатомета, и мы шутили, что не имеем к этому, конечно, отношения, но гранатомет и перчатки (стрелявший бросил у посольства гранатомет и перчатки, а сам скрылся, найдется только через год, окажется известным скульптором) просим вернуть.

Премьер-министром тогда был Примаков, горбачевских времен дипломат и профессор, энтузиаст модернизации, автор лозунга «Свобода лучше, чем несвобода» и вообще, видимо, хороший мужик. Он летел в Америку; его ждали в Купертино, впервые Стив Джобс был готов подарить российскому политику новый айфон за неделю до официального релиза. Но когда Примаков вылетел из Москвы, американцы начали бомбить сербов, и он развернул свой самолет над океаном, вернулся в Москву — с американцами, которые бомбят сербов, русскому премьеру разговаривать не о чем. Мы восхищались Примаковым, и он казался даже логичным следующим президентом, хоть и был старше нынешнего — тогда вообще казалось, что у нынешнего что-то нехорошее со здоровьем, он даже сделал операцию аорто-коронарного шунтирования, и хотя Песков говорил, что это просто травма на татами (президент занимался дзюдо, это было известно), слухов об инфаркте не удалось скрыть, и говорили, что это Коржаков нарочно все сливает в прессу, подыгрывает Примакову.

Тогда это называлось — «раскол тандема», и это продолжалось до сентября, а потом президент с Примаковым на очередном съезде своей партии объявили, тоже модный политический термин, «рокировочку», смысл которой состоял в том, что никакого Примакова больше не будет, а будет только президент и, видимо, навсегда, но это даже ладно, в конце концов, Примаков ведь нам ничего и не обещал, только намекал. Что действительно расстроило — что теперь он, Примаков, с тем же выражением лица говорил, что это они с президентом давно так запланировали, что он уйдет, в этом состоит их хитрый план, с которым не надо спорить, а надо просто верить, и вот это действительно было омерзительно.

А американцы ведь тем временем продолжали бомбить этот чертов Белград, то есть одно наложилось на другое, и когда на следующий день по фейсбуку прошло, что вечером на Чистых прудах будет пикет в поддержку Белграда — какие-то неинтересные леваки его сто лет назад запланировали строго в соответствии с драконовским митинговым законодательством, — на этот пикет вдруг пришла ну не вся Москва, конечно, но было такое ощущение, что вся, и была даже сцена с ораторами, которых никто не слушал, но когда Навальный сказал, что дальше это терпеть нельзя, и что давайте пройдемся хотя бы по Мясницкой до Лубянки — толпа легко прорвала милицейскую цепочку и действительно двинулась вверх по улице — то ли к Лубянке, а то ли и к Кремлю. Это было красиво; достаточно сказать, что, когда прорывались к Мясницкой, милиционер схватил одну девушку за руку — нельзя мол, — а ее в ответ прямо на него стошнило, и милиционер отступил.

Как же меняется город, если на улицу в нем вдруг выходят люди; выражение «люди вышли на улицу» — это совсем не «несанкционированный митинг протеста», это гораздо сильнее. На «митинги протеста», сколько мы их видели, ходит особая митинговая аудитория точно так же, как на концерты ходит аудитория концертная, а в театры — театральная. «Люди вышли на улицу» — это когда обыватель превращается в гражданина, меняется его осанка и выражение лица. Когда милиционер, наоборот, скукоживается, словно хочет вылезти из своей форменной курточки и уползти туда, где никто его никогда не найдет. Каждая проезжающая машина с правительственными номерами выглядит теперь так, что про нее почему-то сразу понятно, что она едет не по важному государственному делу, а прорывается к аэропорту, или даже не к аэропорту, а просто куда глядят — подальше от улицы, на которую вышли люди. А они вышли, вернули себе город, пускай их мало, хоть двадцать тысяч, хоть десять, да даже если бы была тысяча — вы давно видели, чтобы на улицу просто так выходила тысяча?

Это был незабываемый вечер, а уже к ночи Мясницкую открыли, а дошедших до ее конца развезли по городским обезьянникам — кого в Восточное Измайлово, кого в Капотню, а кому повезло, тех и по центральным ОВД, — ритуальная, в общем, мера, даже хулиганство не вменишь, люди же действительно просто шли по улице, и милиция в таких случаях уже привыкла выписывать какие-нибудь глупости — «переход дороги в неположенном месте», «ругался матом» и так далее, это тоже обычная митинговая традиция, но

А что произойдет завтра — это даже было понятно. Тридцать первое число; еще давно, когда была война в Донбассе, и партийцы Лимонова решили, что теперь российское государство с ними заодно, был на площади Маяковского митинг — «Донбасс, мы с тобой!», «Киев русский город!», «Наши МИГи сядут в Риге!» и так далее. Но Лимонов — он только внутри себя сегодня заодно с государством, а завтра не заодно, государству-то до этого нет никакого дела, оно Лимонова как вписало когда-то в список врагов, так и не выпишет больше никогда, хоть Лимонов проползи по Красной площади голый с портретом президента в зубах. Плакаты порвали омоновцы, кого-то побили, кого-то забрали, и был еще вообще далекий от политики дядька откуда-то из регионов по имени Мохнаткин — он шел в гости с бутылкой шампанского, и милиция

«Свободу Мохнаткину!» — уже безо всякого Донбасса под этим лозунгом лимоновцы собрали людей на той же площади 31 числа следующего месяца, потому что в конституции 31-я статья — это свобода собраний и митингов. Получилась такая традиция: если месяц длинный, то на Триумфальной (ее переименовали давно, но название долго не приживалось, все говорили «площадь Маяковского», а тут Лимонов постоянно — Триумфальная, Триумфальная, — а за ним и пресса, а за прессой люди) вечером будет много ОМОНа, Лимонова схватят первым, остальных будут хватать одного за другим. На шестой, наверное, месяц традицию подхватила всякая недовольная интеллигенция и молодежь, людей становилось все больше, и даже когда площадь перекопали якобы для археологических раскопок, это не помогло, люди все равно собирались, но любая традиция когда-нибудь идет на спад, и вот сейчас она как раз уже почти выдохлась, только Лимонова и его друзей каждый месяц милиция устало хватала.

А тут — незабываемый вечер на Чистых прудах, и под утро кто-то первый вспомнил, что наступает тридцать первое число, потом по фейсбуку все подхватили, и

Что на Триумфальной был ОМОН — этого ждали, это не сюрприз. Чего не ждали, хотя стоило бы — нашисты, конечно. Когда на Украине была революция, у них это называлось титушки, боевики-наемники, которые разбираются с демонстрантами, не будучи скованными милицейскими условностями. У нас это нашисты. Сколько лет их готовили к этому дню — дню, когда люди выйдут на улицы. Все про них знали, для чего они нужны. Был их лагерь на озере Селигер, были их демонстрации — огромные, бесконечные, специально для того и придуманные, чтобы их можно было сверху фотографировать и потом показывать — смотрите, сколько их, бойтесь. В нашисты набирали молодежь из бедных семей, обычно не из Москвы, но чтобы была автобусная досягаемость до Москвы, даже Питер — это уже далеко. Но школьники и пэтэушники — это такие младшие нашисты, только для больших демонстраций. Самое зловещее было — футбольные хулиганы. Начальство нашистов, и это тоже давно все знали, очень плотно работало с футбольными хулиганами, с теми, которые дерутся после матча, или даже не после матча, а просто — то ли народный вид спорта, то ли военная игра, потому что и драки армия на армию, и разведки, и контрразведки, и захват пленных и много чего еще. Нашистское начальство занялось ими лет десять назад. Кого было можно купить — купили. Кого купить было нельзя — кого-то из милиции однажды выручили, кому-то с работой помогли, с

И вот мы вышли на улицу, и там действительно нашисты. Перекопанная Триумфальная площадь, выход из метро (а у метро омоновцы и еще милиционер с мегафоном, бубнит поминутно — «Проходим, не задерживаемся», намекает на

Митинга так и не вышло, милиция кого похватала (была журналистка светской хроники Божена, даже ее забрали, и она кричала фотографам — «Снимайте меня, снимайте, я Божена», — и все смеялись), кого просто прогнали, но главное впечатление все равно было — нашисты.

Их сколько лет растили, кормили, не жалели на них денег, устраивали гигантские демонстрации совершенно без повода, просто чтобы потренироваться заполнять собой площади. Лагерь еще этот селигерский, тренировки всякие, семинары, промывание мозгов. Вкладывались в них, вкладывались, и все ради одного дня — вот как раз этого дня, который наступил сейчас. И где результат? Дети с барабанами? Или те громилы, несколько десятков, которые потоптались-потоптались, да и исчезли? И это все? И оно того стоило?

Вот это, конечно, потрясало. Русские тонтон-макуты, погромщики-наемники —не вышло, не справились. Даже у несчастных украинцев получились титушки, которые хоть и проиграли, но хотя бы попробовали — а

— Партия жуликов и воров, партия жуликов и воров! — орет утаскиваемый омоновцем в автобус парень, знакомое лицо, и уже когда он высовывается из автобусного окна — уже молча, уже просто смотрит, я вспоминаю, где я его видел. Три года назад. Лагерь нашистов на Селигере.

Уже когда расходились с Триумфальной, Кашин познакомился со Светой — ну, как познакомился, стоит девочка и плачет, нехорошо проходить мимо. Кашин ее тоже узнал — час назад пробиралась от метро с большим барабаном в руках на ту сторону, то есть нашистка из некормленых, и нашистке, конечно, стоило выбрать другую дорогу. Час назад Кашин ее видел окруженную хохочущей толпой; вообще в чем главный минус выхода людей на улицу — они почему-то быстро превращаются именно в толпу, и

У дверей узбекского заведения топтались двое в камуфляже, и, проходя мимо них, он старался не встречаться с ними взглядом — к опасным людям, он давно это выучил, относиться стоит как к подозрительной уличной собаке — не убегать, но и не подставляться. Это совсем не героическое отношение к жизни, Кашин это знал, и еще он знал, что если бы он восемнадцатилетний встретил себя сегодняшнего, то старший на младшего произвел бы самое дурное впечатление — с годами Кашин, как и положено, стал человеком именно того типа, который ему не нравился в юности. Хотя он сам не нравился себе и тогда; восемнадцатилетие — это как раз возраст если не героизма, то ада, хоть алкогольного, хоть сексуального, хоть творческого, хоть гражданского. Возраст страстей, каких угодно, это не имеет значения. И того, что он, как было ясно теперь, бездарнейше расходовал этот возраст на обычную жизнь живущего с родителями второкурсника — вот этого он себе никогда не простит.

Родись он чуть позже, было бы больше и возможностей. Да как минимум поехать на Селигер и стать нашистом — он, понимая, какая нашисты гадость, всегда понимал, что будь он лет на пятнадцать моложе, сам бы с удовольствием в эту гадость погрузился. Или даже не в нашисты — обрил бы себе голову, вытатуировал бы что-нибудь кельтское, прибился бы к компании таких же и ходил бы гонять по улицам антифу и нерусских. К двадцати годам, может быть, сел бы за убийство — ужасно, конечно, но он бы, наверное, был и этому рад. Или, чтобы без убийств, но с книжками — вступил бы к Лимонову, читал бы вперемешку Дугина, Бакунина и Грамши, восхищался бы бароном Унгерном и Курехиным. Но это если говорить о доступном, а если прямо мечтать, то в свои восемнадцать он, засыпая, думал о такой сложносочиненной мечте, мечте из нескольких важных условий.

Главное условие было политическое. Чтобы в Москве была власть, которая думает об истории, об империи и о всяких прочих великих вещах, одна из которых, конечно — собирание народа. В кашинские края тогда ехали русские из Кахахстана, их было много, и за неимением достаточного количества настоящих пришельцев (в

И вот та власть, о которой он мечтал, она, конечно, нашла бы где-нибудь в

И чтобы в первую ночь после его ареста кто-то взял штурмом тюрьму — со стрельбой и взрывами, чтобы стены рушились, и чтобы все по нашему телевидению показывали. Штурмующие — люди в масках, вроде как местные казаки, но

Вот о

При этом нельзя сказать, что, когда его мечта сбылась (дословно сбылась!) в Донецкой области, он жалел о том, что ему уже за тридцать, и что потребности в автомате у него уже нет. Всему свое время, ему в восемнадцать как бы не повезло, кому-то теперь как бы повезло, а счастья же все равно с автоматом никто не добился, так о чем же теперь жалеть. Он смотрел на вождя донецких как бы повстанцев, который выглядел точь-в-точь как атаман из его давней мечты, и Кашину его было жаль — в программистов, своими руками переписывающих код истории, он уже совсем не верил, а он ведь даже был не программистом, а так — вирусом, а вирус — это в любом случае не то, чем стоит восхищаться.

Я хочу, чтобы у того, кто это читает, перед глазами мелькали кадры из одного не очень старого, десять с

И пока нашистка Света, продолжая оплакивать свой барабан, согревалась пиалой зеленого чая с ромом, Кашин пересказывал ей свою казахскую мечту, рассчитывая в ответ услышать, о чем мечтает современный нашист, но ничего интересного она ему не рассказала — то есть мечта у нее есть, но она сводится к тому, что здорово было бы стать телеведущей в Москве, ну и все, ничего великого, а нашистская жизнь при этом — трясись шесть часов в автобусе до Москвы, а потом стой на морозе с барабаном, и никто ничего тебе не обещал, никакой страшной тайны и никакой политической интриги. Скажи спасибо, что барабан выдали.

Провожая Свету до уже мирного, митинг же закончился, метро, он ее обнял и поцеловал выше лба в волосы — ему было уже совсем не восемнадцать лет, и за прожитые годы он уже успел вывести беспроигрышную формулу, согласно которой если ты сумеешь поцеловать женщину именно в волосы, то следующая встреча у вас обязательно закончится в постели. До сих пор неизвестно, как это работает, но работает, не дает сбоев.