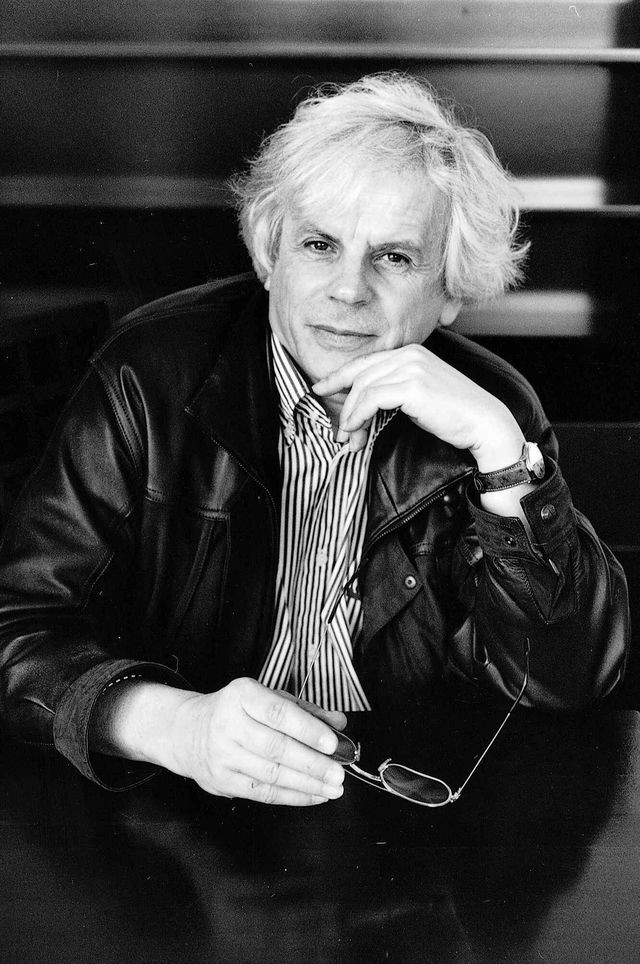

Петер Бири. Жизненный выбор. О многообразии человеческого достоинства

В декабре в Издательстве Ивана Лимбаха выйдет книга Петера Бири

«Жизненный выбор: О многообразии человеческого достоинства».

Главный парадокс книги состоит в том, что автор рассматривает философскую проблему на материале, доступном любому читателю, и при этом использует обыденный язык, уходя от стереотипов о сложности философии.

Представляем вашему вниманию фрагмент, в котором речь идет о принятии верных решений и достоинстве как неотъемлемой части нашего бытия.

Заботливая опека

Отдельные люди иногда могут решать за других отдельных людей. Представляет ли это опасность для их достоинства, зависит от того, с каким намерением это делается и насколько такое посягательство на свободу обоснованно и оправданно? Все зависит также и от того, в какой степени соответствует воле человека, чтобы решали через его голову.

Бывает, что в некоторых ситуациях приходится принимать решение, когда воля другого еще не оформилась. Например, с детьми, у которых в целом ряде случаев нет ни ясно выраженного, определенного желания, ни опоры на

У детей иногда еще нет воли и авторитета которые следовало бы учитывать. У сенильных и дементных людей такой воли и авторитета может уже не быть. Тогда решение должны принимать другие: куда им можно идти и куда нет, что им следует есть, какие принимать лекарства. Если дети еще не имеют авторитета, здесь не встает вопрос о достоинстве: у них всё впереди. Но если авторитета лишаются в зрелом возрасте, тогда это беда — как для самих потерпевших, так и для тех, кто становится свидетелем этого. Мы стараемся вести себя осторожно с такими людьми, не задевать их достоинства. Но это уже не то достоинство, которым они обладали, не достоинство самостоятельности. Я еще вернусь к этому в последней главе.

Иногда желание существует, но нам оно не известно и мы не можем о нем спросить. Также и в этом случае нам приходится действовать через голову человека и тем самым навязывать ему свою волю. Так бывает при несчастном случае, сердечном приступе, неожиданном повороте в ходе операции, при впадении в кому. В подобных случаях решение принимает врач, замещающий пациента. Он не наносит ущерба его достоинству, если все делает правильно. Решающим здесь является то, чтобы врач вошел в положение пациента и спросил себя, какова могла бы быть его воля. Он может ошибиться: может быть, мне было бы лучше умереть от опухоли, обнаруженной во время операции, чем жить неполноценным человеком, каким я стану после ее удаления. Однако врач не мог этого знать, и, даже если его решение сделает меня несчастным, у меня не будет к нему серьезных претензий. И, разумеется, я не буду упрекать его в том, что он ущемил мое человеческое достоинство. Такой упрек я смогу адресовать ему только в том случае, если узнаю, что он, видя всю безнадежность положения, вырезал опухоль, желая продвинуться в изучении видов пареза и мозговых нарушений. Тогда я знаю, что стал подопытным кроликом, меня сочли недееспособным и использовали всего лишь как средство.

Труднее всего, если мы полагаем, что можно навязывать кому-то свою волю вопреки его явному желанию и не нарушая при этом его человеческого достоинства. Если мы так думаем, то потому, что хотим избежать зла и предотвратить несчастье. Формула такова: отнять свободу, чтобы не допустить беды. Поскольку мы ставим перед собой эту цель, мы думаем, что никого не унизим. Хотя люди, затронутые нашим вмешательством, неизбежно будут переживать это как беспомощность, однако не как беспомощность, желаемую нами, целенаправленную и доставляющую нам удовольствие, но как беспомощность, которую мы предлагаем принять как наименьшее зло. Мы рассчитываем на это уже при незначительных ограничениях в отношении детей и подростков: мы не позволяем им слишком много сидеть перед телевизором, чего им хотелось бы, мы отбираем у них жестокие компьютерные игры, не разрешаем употреблять алкоголь и водить машину, хотя ничто другое не доставило бы им большего удовольствия. Мы запрещаем им это не из любви к мелочной опеке, но

Иногда мы подобным образом обходимся и со взрослыми, в том числе и тогда, когда дело касается гораздо более важных вещей. Врач может скрыть от пациента страшный диагноз, и родственники его в этом поддерживают. «Это ему повредило бы, от этого ему было бы только хуже», — могли они сказать. «Ведь будет лучше, если он еще какое-то время проживет, не думая об этом». «Вы обращались со мной, как с ребенком!» — скажу я им, когда правду уже нельзя будет скрыть. Во мне вспыхнет злость,

Однако вполне могу представить, что скажу: «Хотя я чувствую, что меня ввели в заблуждение и навязывают мне свою волю, но в

С другой стороны, странно было бы лишать человека таблеток из опасения, что он хочет положить конец своей жизни. Скрывая диагноз, мы препятствуем ему в знании истины. Теперь же мы препятствуем ему в осуществлении его намерения, в совершении действия. «Как тебе пришло в голову забрать у меня таблетки! Это моя жизнь, и только я ею распоряжаюсь!» — «Конечно. Но мне казалось, что было бы необдуманно, совершенно напрасно и слишком рано, если бы ты теперь это сделал. Может, ты найдешь другую возможность. Мне хотелось защитить тебя — ради тебя самого». — «Как ты можешь присваивать себе право решать за меня? Не в том дело, как ты это видишь; дело в том, и только в том, как я это вижу. За свою жизнь отвечаю только я и никто другой. Я решаю покончить с этим сейчас, раз и навсегда. И не смей больше вмешиваться ни в мою жизнь, ни в мою смерть!»

И все же, кто знает? Может, позже все повернется иначе: «Хорошо, что ты отняла у меня тогда эти таблетки. Но мы больше не могли бы жить вместе. Что-то сломалось.

Иначе и сложнее складывается ситуация, если заботливое навязывание воли должно преодолевать барьеры разных взглядов на жизнь. Существуют религиозные общины, для которых переливание крови представляет собой нарушение правил, чреватое бойкотом и отлучением. Родители приносят ребенка в клинику. Сомнений нет: без переливания крови ребенок умрет. Об этом не может быть и речи, объявляют родители. «Заменить кровь — значит вмешаться в сотворенное Богом. Это сулит вечные муки». Завязывается странная борьба между взаимоисключающими желаниями навязать свою волю. С одной стороны, желание родителей оградить ребенка от проклятия; с другой стороны, желание врача спасти ему жизнь.

«Как вы можете утверждать, что в таком деле разбираетесь лучше?» — спрашивают родители. Вечные муки хуже смерти. Вы не можете обречь на это ребенка. Мы обязаны защитить его от вашего посягательства!» Врачу нет никакого дела до вечных мук; он видит, что ребенок умрет, если он не поступит против воли родителей. И все же он медлит. «В конце концов, это их ребенок, а не мой, часть их жизни, а не моей. Разве эта биологическая и психологическая близость, эта жизненная близость не порождает у родителей, в том, что касается судьбы ребенка, авторитет, который превосходит мой авторитет врача? И не означает ли этот больший авторитет, что я должен изменить свое решение в пользу их решения, как бы это ни претило моему пониманию? В конце концов мы признаём за родителями преимущественный авторитет в вопросах воспитания, то есть в вопросах большой важности. Не будет ли то, что я намерен сделать, в конечном счете сомнительным по сути навязыванием своей воли?»

Уважение к иному и ангажированность

В конце концов врач силой выдворяет родителей и делает переливание крови. «Я не мог поступить иначе, я должен был это сделать», — скажет он позже. Перед этим он еще раз говорил себе: «То, какое у людей мировоззрение, исторически и географически случайно. Именно такой взгляд обеспечивает подлинную толерантность. И именно его всегда я отстаиваю. Почему же теперь я веду себя по-другому?» Но этот внутренний монолог не смог изменить первое побуждение: спасти жизнь ребенка. Врач почувствовал: если я не последую своему убеждению, я потеряю себя как человека, преданного своему делу. Разве я смогу сегодня спокойно заснуть, если позволю ребенку умереть у меня на глазах только потому, что у его родителей такое нелепое представление о проклятии?

Позднее, когда все уже позади, врач ищет мысленной ясности. Нельзя отказаться от того, что считается правильным, только потому, что другие считают это неправильным, говорит он себе. Но почему, собственно? Если я — носитель абстрактного, теоретического знания — знаю, что мое понимание, как всякое понимание, подвержено действию исторической случайности, то это ничего не меняет в том, что я считаю свое понимание правильным, а вовсе не только некоей возможностью среди прочих возможностей, каждую из которых в любой момент я с тем же успехом мог бы отстаивать или привести в действие; речь идет именно о правильном понимании. Иначе я вообще бы его не имел. Ибо верить означает считать это правильным. Из чего следует, что вопрос был в том, серьезно ли я отношусь к своему делу, это был вопрос моей подлинности, то есть того, что я — хотя и пытался, — на самом деле не мог себе сказать: «Ну хорошо, возможно, верно и это, кто знает? Возможно, жизнь и здоровье ребенка и вправду меньше значат, чем спасение души на том свете». Кем был бы человек, лишенный серьезности и подлинности в самых важных вопросах жизни? И разве это не вопрос моего человеческого достоинства?

Об этих мыслях он вспоминает, если сталкивается со следующей дилеммой заботливого навязывания своей воли. В клинику доставляют беременную женщину, у которой начались схватки. Обследование показывает, что положение плода делает нормальные роды невозможными. «Необходимо кесарево сечение», — говорит врач. Но женщина — из отдаленной деревни, за тридевять земель, с влиятельными священнослужителями. «Ни за что!» — говорит она. И врач понимает: там, откуда она прибыла и куда вскоре вернется, такое вмешательство сочтут святотатством, нарушением божественного порядка. Священнослужители ее проклянут, ее отвергнут и муж, и жители деревни; для нее это будет настоящий ад. Врач объясняет, что без его вмешательства ребенок, безусловно, погибнет и что ее собственная жизнь тоже в опасности. «Все лучше проклятия и презрения!» — выкрикивает женщина.

Представляю себе подобную ситуацию, если бы я сам был врачом. Время торопит, но я хочу получить правовые гарантии и звоню судье. «Вам должно быть известно, — говорит он, — что оперативное вмешательство — это телесное повреждение, но при наличии действительного согласия оно оправдано. Согласие зависит не от масштабов разумного вмешательства: пациент может его не дать, исходя из своих собственных соображений. Отсюда вытекает, что кесарево сечение против воли пациентки есть противоправное телесное повреждение. Но я бы в вашем случае не придавал этому слишком большого значения. Вы можете указать на

Это помогает. Но помогает не во всех отношениях. Такая ситуация сложнее, чем при переливании крови. Хотя и здесь, и там на карту поставлена жизнь ребенка. Однако здесь это ребенок, хотя и непосредственно перед самым рождением, но

И что мне делать? — То, что я должен делать всегда: выяснить, насколько однозначно и твердо желание этой женщины. Как оно высказано, насколько хорошо она может его объяснить? Действительно ли она поняла мои объяснения о той опасности, которая ей угрожает? Полностью ли я уверен, что здесь нет никакого недоразумения? Насколько соответствует сути дела то, что она говорит? В конце концов, может быть, именно операция и есть то, чего она боится? Потому что она неверно себе ее представляет? Может быть, она чувствует себя под угрозой

Мужа и священнослужителя я выпроводил. Я оставил женщину на некоторое время одну. Вхожу обратно и смотрю на нее. «Нет, — говорит она, — останется шрам. Меня ждет изгнание. Это ужасно».

И что теперь может произойти?

Я настаиваю на операции и делаю кесарево сечение. У нее на руках здоровый ребенок, шрам хорошо заживает. Но она не говорит ни слова. Впрочем, через пару дней все меняется. «Я им не поддамся. Если что, уйду вместе с ребенком. Уйду из деревни, вырвусь

Однако может получиться совершенно иначе. Со мной она больше не разговаривает и возвращается в свою деревню. Я отправляюсь туда же, тайно, никем не узнанный. Она живет одна в самом последнем доме на краю деревни, скорее лачуге, чем доме. Ребенок и она — оба выглядят так, словно пережили голодовку и еще какие-то бедствия. Последствия общего презрения налицо. Похоже, она утратила человеческое достоинство. «Вы принесли мне несчастье», — могла бы сказать она. «Иначе я не мог», — сказал я при выписке из больницы, когда увидел ее безмолвное, замкнутое лицо. Не слишком ли я заботился о себе самом и о своих чувствах, когда речь шла только о ней, о ней одной? Может ли в вовлеченности скрываться беззастенчивый эгоизм?

Могло бы случиться, что

А, быть может, однажды эта женщина приезжает ко мне и призывает меня к ответу. Для нее все теперь выглядит по-другому. «Почему вы не отмахнулись от моей глупости, ведь вы знали, к каким страданиям это приведет? Что это за странное уважение, уважение явной глупости, которая приведет к страданиям и смерти? Почему вы не оградили меня от этого?»

«Ну, — говорю я, — таково было ваше желание, и уважение было не уважением глупости, но уважением способности и желания самой принимать решение, касающееся вашей собственной жизни. Именно в этом состояло тогда ваше достоинство, которое нуждалось в защите. Уважение к самоопределению не может быть уважением с оговоркой, что выражаемое желание должно совпадать с желанием, которое также и мы, другие, имели бы при таких обстоятельствах. Если бы уважение проявлялось с этой молчаливой оговоркой, это не было бы подлинным уважением к другому желанию, и поэтому вообще не было бы уважением, но навязыванием чужой воли и тем самым ущемлением человеческого достоинства. Мое уважение, мое истинное уважение, определялось и вытекало из того, что я вправду был убежден, что это не было вашим настоящим желанием и вашим настоящим решением, ибо оно принесло бы большие страдания — страдания в моем понимании. Но в то же время я понимал, что в таком деле нельзя говорить о знании: это не факты, о которых мы здесь говорим и которые можно знать или не знать, как это бывает относительно того, что поддается познанию. Речь идет об оценочных суждениях, о понимании того, что важно, важнее того, что менее важно. И в чем могло бы состоять подлинное уважение к другому человеку, как не в признании того, что важно для него самого — пусть бы это и отличалось от того, что мы считаем важным? Ваша точка зрения с тех пор изменилась. Но тогда она была такова, что вы считали для себя важным иное. Разве можно поступать иначе, нежели уважать суждения, высказываемые в критический момент? И вы ведь хотели бы, чтобы я уважал ваше теперешнее суждение, притом что обоим нам ясно, что мнения могут меняться с течением времени».

«Но разве вам не было ясно, что я не была действительно свободна в своей оценке? Что я думала и чувствовала так, как думала и чувствовала, потому что жила в условиях зависимости — от мужа, от деревенских предрассудков, от того, что скажет священник, — и что я боялась всего этого, что тогда я еще не имела возможности противостоять всему этому и стать от этого независимой? Вы ведь должны были знать, что взгляды, которые я тогда защищала и на которые ссылалась, были навязаны мне мужчинами, потому что речь шла об их власти и положении. А вовсе не о моих собственных интересах. И если вы все это знали, почему вы, если можно так сказать, не заступились за меня, вопреки мне самой, чтобы защитить меня, раз я сама не могла этого сделать, от посягательств других?»

«Вопреки высказанному вами желанию? Как можно кого-либо защищать и оберегать вопреки высказанному им желанию? Разве это не посягательство, не навязывание чужой воли, которое в любом случае неприемлемо? Ибо оно ущемляет человеческое достоинство».

«Мы же знаем, что чьи-либо взгляды, которые служат причиной страдания, неизбежно изменятся под воздействием такого страдания».

«Этого знать нельзя, ибо переживается ли это страдание именно как страдание, зависит от его оценки. И от этого зависит, изменит ли полученный опыт критерии оценки или даже совсем их уничтожит. Если оценка приводит к тому, что страдание вовсе не переживается как таковое, тогда ничего не изменится. Страдание, которое не воспринимают как таковое, вообще не страдание, ибо страдание — это не объективная, а субъективная категория, связанная с переживанием. Если отстраняются от переживания, страдание как таковое утрачивается, утрачивается сама эта категория. Я был не в состоянии предвидеть, как изменятся ваши мысли и представления, если вам — измученной горем бездетной женщине — предстояло бы жить в деревне. Обратить теперь свое горе и отчаяние против тех, кто порабощал вас своими взглядами и запретами, — нет, этого я никак не в состоянии был предвидеть. И поэтому иные мои действия, о которых вы думаете и в отсутствии которых яростно меня упрекаете, выглядели бы как посягательство, как пренебрежение вашей самостоятельностью, и тем самым — как нарушение вашего человеческого достоинства».

В общем, существуют ситуации, в которых имеется противоречие между различными проявлениями собственного достоинства. Вполне возможно, что именно достоинство побуждает меня следовать моим убеждениям, претворяя их в жизнь, даже если я навязываю свою волю другому, ущемляя тем самым его достоинство. И, наоборот, может случиться, что, стремясь защитить достоинство другого в его самоопределении, я не сохраню верность самому себе и поставлю под угрозу свое собственное достоинство в том, что касается моей профессиональной ангажированности и идентичности. Возможность возникновения подобных дилемм в вопросах, касающихся достоинства, связана с тем, о чем я говорил во Введении. Ни определенное проявление достоинства, ни образ жизни, которому оно свойственно и в котором оно выражается, не представляют собой нечто цельное.

Перевод Дмитрия Сильвестрова