Бессознательное от sujet до parlêtre: заметки к статье Колетт Солер.

Я хотела бы обратить внимание на небольшую статью Колетт Солер с емким названием «Рarlêtre». На первый взгляд историко-философская (или, скорее, историко-психоаналитическая), она дает нетривиальные ответы на вопросы, ключевые как для теории, так и практики современного психоанализа.

Солер интересует, в каких отношениях состоит parlêtre с такими классическими психоаналитическими концептами как субъект, бессознательное и желание. В начале статьи она делает заявление о том, что это лакановское нововведение не заменяет понятие субъекта как дефицитарного образования, которому не достает бытия, а дополняет его, утверждая бытие человека ни в чем ином, как в воплощенных эффектах лялянга. То есть, уже в начале статьи Солер имплицитно заявляет такую логику, в которой бытие человеческого существа должно быть рассмотрено в двух разных, взаимоисключающих перспективах. С одной стороны, в перспективе нехватки, которую подразумевает сам концепт субъекта, расщепленного -S-, которое сводится лишь к отношению означающих, к тому, что «одно означающее представляет для другого». С другой же стороны, введение концепта parlêtre в психоаналитический арсенал предполагает новую перспективу взгляда на бытие говорящего существа — бытие, которое находит свое позитивное основание в той гетерогенной символическому области, которую Лакан называет лялянгом и которая связана с телесно-речевым порядком наслаждения, которому нет нужды быть представленным в Другом, которое чуждо любому отношению.

Термин parlêtre впервые вводится Лаканом во второй лекции семинара по Джойсу "R.S.I", где он дает ему любопытное определение, говоря, что человек «живет из бытия […]: отсюда мое выражение parlêtre, которое заменит фрейдовское ICS». Этот термин, таким образом, призван заменить понятие бессознательного, как его мыслил еще Фрейд. Отсюда встает вопрос: как должны мы мыслить бессознательное теперь, после джойсовского поворота, после введения в психоанализ лялянга и борромеева узла? Борромеев узел по мысли Солер, а также ряда других аналитиков (например, Пьера Скрябина), есть утверждение статуса Реального не как предела формализации, и даже не как того, что "не перестает не писаться", а как фактичности вне символического, которая может быть рассмотрена позитивно в том случае, когда мысль совершает усилие мыслить по ту сторону дискурсивного порядка, вне референции к Другому.

Итак, что значит для психоанализа возникновение в этом логико-топологическом контексте понятия parlêtre? Этот неологизм составлен из французского "parle" (говорить) и être (бытие, сущее, быть). На русский его неофициально переводят как "словобытие", "речесущее" и так далее, кто во что горазд, но суть в общем-то ясна. Солер задается вопросом, является ли этот концепт свидетельством возвращения к речи? Не совсем, поскольку речь никогда не была забыта Лаканом — напротив, ее омофоническое измерение все больше и больше занимает его в поздних семинарах. Тогда, быть может, речь идет о новом способе иметь дело с речью? Солер останавливается на этой мысли и проводит небольшой экскурс в развитие понимания функции речи Лаканом: в начале его учения это "речь-решение", которая подразумевает возможность полной дешифровки говоримого субъектом через обращение к вытесненным содержаниям бессознательного; затем утверждение несовместимости речи с желанием — желанием как эффектом неискоренимого дефицита, негативности, которая не может быть покрыта символическим и которая отсылает к полю, куда означающему путь заказан. И в конце концов parlêtre.

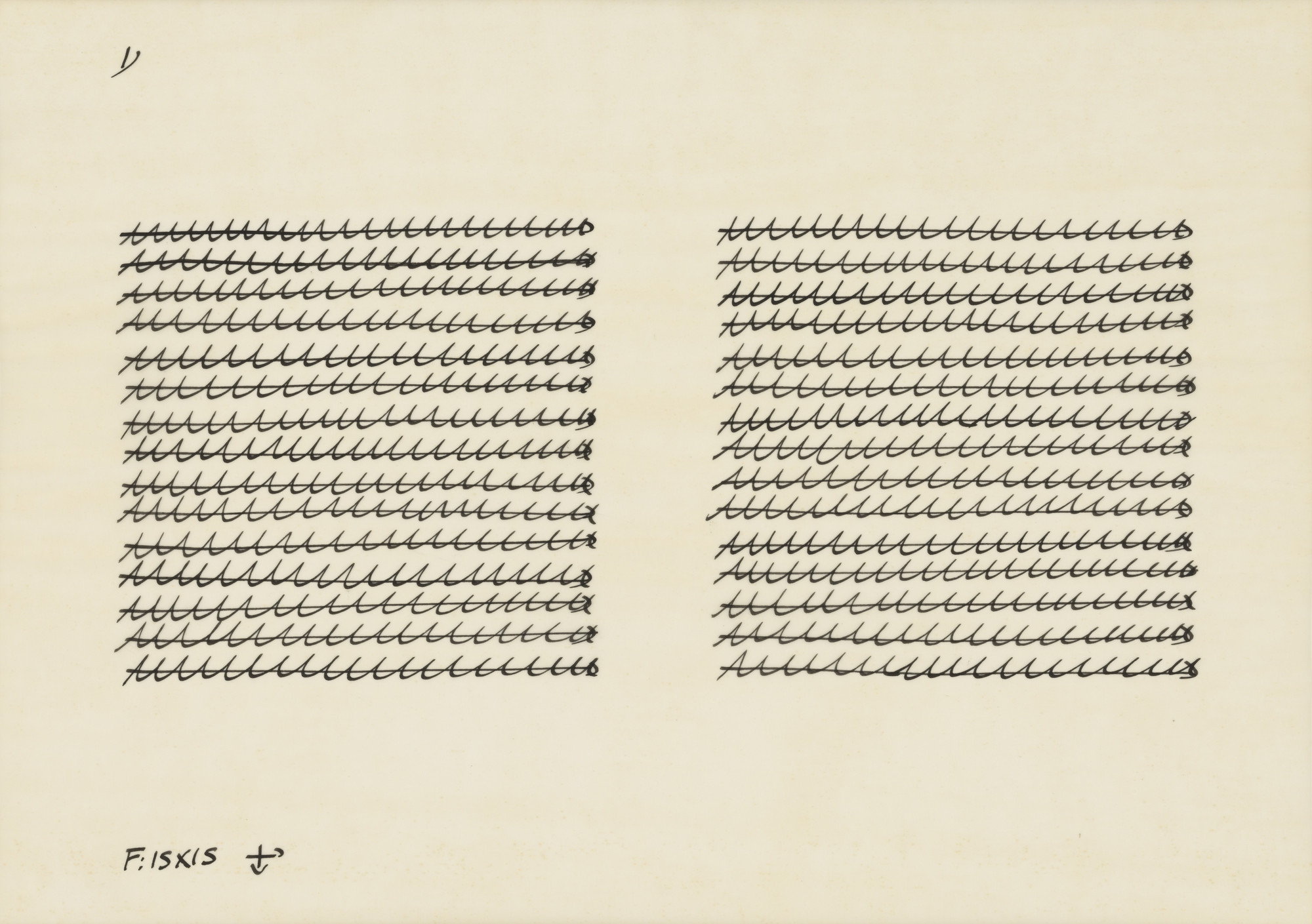

Чтобы понять этот новый способ обращения с речью, необходимо прояснить функцию письма, поскольку только так — через письмо — можем мы иметь дело с лялянгом. Хорошо известно, что поздние семинары Лакана чрезвычайно трудны для перевода в связи с тем, что Солер называет "расчетливой дезорфографией" — то есть, в связи с игрой, которая направлена на звучание слов французского языка без нарушения грамматики и синтаксиса. Поздний Лакан изобретает массу неологизмов, которые на слух воспринимаются как рядовые слова французского языка, однако, в записи предстают причудливыми, сбивающими с толку аббревиатурами и изобретениями. Вот некоторые из них: LOM (l’homme — человек), escabeau (в котором слышно "c’est beau" — это прекрасно), уже знакомый нам lalangue, в котором на слух можно расслышать лишь la langue — "язык" с определенным артиклем. Все эти искусственные примеры служат, с одной стороны, развенчанию смысла в его безразрывном воображаемом измерении, а с другой — демонстрируют функцию письма в его отношении к лялянгу. Поскольку лялянг — речь звучащая, "жевательная резинка", в которой одномоментно заключено множество возможных языковых единиц в их не различенной виртуальности, то войти в отношение с языком лялянг может только посредством письма. Письмо, минимальной частицей которого является буква, есть то, что фиксирует в неопределенном множестве лялянга элемент, а именно, S1. Так, из звучащего "escabeau" Солер добывает "hessecabeau", "est-ce cas beau?", "est-ce cabot?", "S.K. Beau" и т. д. Какой именно окажется запись лялянга в случае каждого отдельного субъекта, как будет слышимое распознано в письме — есть случайность, в последействии предстающая необходимым способом смыкания наслаждения и языка. Я специально избегаю здесь термин "означающее", поскольку элемент S1 сохраняет двойственную природу, с одной стороны включаясь в отношение к Другому через связь S1-S2, но с другой стороны будучи буквой — тавро, которым отмечено болтающее тело и которое указывает на измерение наслаждения, чуждое любой связи с Другим, любому отношению. Буква, таким образом, есть перемычка между символическим и реальным, точка, в которой последнее может заявить о своем неискоренимом присутствии не в качестве негативности, а в качестве данного. Именно здесь и возникает parlêtre как новый способ мыслить бессознательное.

Чем же теперь предстает для нас бессознательное? Должны ли мы отказаться от формулы о том, что оно структурировано как язык? В "Радиофониях" Лакан делает неожиданное заявление о том, что психоаналитики имеют дело не только с означающим, но и со знаком — более того, он утверждает, что все эти годы он подготавливал почву, чтобы говорить о знаке. Знак в отличие от означающего представляет субъект не для другого означающего, а для объекта. Знак этот ничего не сообщает кроме того, что здесь имеет место наслаждение, и потому не поддается дешифровке смыслом. Бессознательное-знак отсылает лишь к наслаждению как к пределу означающей цепочки, как к тому, что является тупиком символизации, ее невозможностью. Колетт Солер, обращаясь к 20-му семинару, говорит о "реальном бессознательном", которое появляется в дискурсе Лакана одновременно с борромеевыми кольцами и лялянгом. Не противоречит ли это более ранним концептуализациям бессознательного как структурированного языком, как того, что подлежит дешифровке и поставляет смыслы, которые в ходе анализа раскрываются как значение симптома? Вовсе нет. Именно parlêtre призван объединить бессознательное как шифр, речь Другого, звучащую на другой сцене и возможную к переводу, и "реальное бессознательное" — то, которое зиждется на букве в ее связи с лялянгом. Само бессознательное двулико: оно учреждается элементом S1, первовытесненным, которое есть запись чего-то из наслаждения-Одного — этого потустороннего дискурсу поля. Через этот элемент оно сохраняет свою связь с наслаждением, и в то же время устанавливает ее с порядком Другого, с языком в его упорядоченном символическом измерении. В этом смысле бессознательное, будучи структурированным как язык, остается укорененным в том элементе, который исходит из наслаждения-Одного и сохраняет доступ к нему. Бессознательное — это знак, поскольку в пределе оно отсылает к наслаждению, и одновременно оно есть вереница означающих, которая, отталкиваясь от своего чужеродного дискурсу истока, предоставляет субъекту бездонную копилку смыслов. Солер говорит о том, что наслаждение, раненое работой языка, заимствует его дискретную структуру, тем самым проникая во все поле речи. Именно так мы можем теперь понимать настойчивость Лакана, когда в 20-м семинаре он говорит, что формула "бессознательное структурировано как язык" не значит, что оно и есть язык. И далее новое, более точное определение — бессознательное есть знание (savoir-faire) о том, как обращаться с лялянгом. Также нам открывается значение мысли Лакана из 16-го семинара, согласно которой знание, которое изгнано из дискурса, оказывается в нем повсюду. Лялянг, наслаждение-Одного, у которого нет нужды в Другом, пропитывает собой всю речь субъекта. Как бы она ни функционировала, в ее буквенном, омофоническом измерении она всегда укоренена в лялянге, в невозможном языка.

Итак, есть измерение желания: оно заявляет о себе в симптоме, чей истинный смысл не ясен. Он обретается в бессознательном, поскольку в нем есть метафорические и метонимические образования, которые мы можем прочитывать в их отношении к требованию и желанию Другого. Так, в определенный момент анализа шокированный субъект обнаруживает, что пишет, чтобы заслужить признание своего отца. Но бессознательное — это эффект случайности, поскольку из Одного-лялянга возникает буква, учреждающая связь с Другим (S2). Однако буква эта рождается из того, что в Другом не имеет никакой нужды, что существует без него. Бессознательное стягивается к неделимому наслаждению-Одного, схваченному в букве — к тому, что позволяет в определенный момент анализа сказать: "Я пишу, потому что я есть таким образом. Как рыба плавает, потому что она рыба". Измерение буквы, которая одной ногой стоит в наслаждении-Одного — то, что способно придать желанию его независимость, его статус закона. Того, о котором Лакан говорит еще в "Этике психоанализа" в связи с Антигоной, и который не опирается ни на что, кроме тавтологии "я есть то, что я есть" — тавтологии, заключенной в самотождественности буквы/черты. Еще раз: желание обретает независимость лишь тогда, когда находит в себе нечто от наслаждения, которое никогда не знало о Другом — наслаждении болтающего тела. А в этом, ни много-ни мало, состоит этика психоанализа.

От лакановских аналитиков можно услышать фразы о том, что анализ метит не в смысл, а в букву, что интерпретация бьет в наслаждение и т. п. Это остается совершенно непонятным, если мы не учитываем, что подобные манипуляции имеют своим эффектом преобразование желания. Желание — это способ организации наслаждения, который строится на дефиците последнего, его нехватке. Однако в конце анализа субъекту предстоит узнать нечто о том, в чем нет нехватки, и что составляет простую данность его бытия — бытия тем, что он есть. Добавлю — есть в качестве parlêtre. Вот что скажет Лакан в 20-м семинаре, окончательно разрешив диалектику субъекта нехватки и существа-наслаждения-речью: "Моя гипотеза заключается в том, что индивид (l’individu), который подвержен влиянию бессознательного, является тем же самым, кого я называю субъектом означающего. (…) Как формальная опора означающее достигает того, чем оно не является, того, на кого оно воздействует и кто становится его субъектом» (перевод мой).

Чтобы суметь по достоинству оценить разработки Лакана, мы должны мыслить психоанализ не только как работу с расщеплением и нехваткой субъекта, но и как практику, что имеет дело, не побоюсь этого слова, с самотождественностью человеческого бытия, которая не обретается нигде, кроме как в измерении буквы. Только одновременное удержание этих двух измерений — нехватки и наслаждения-Одного — позволяет в завершенном виде рассмотреть понятие бессознательного и сориентировать психоаналитическую практику в сторону этики Реального. Именно это выводит психоанализ за пределы фрейдовского мифа и позволяет ему выжить в условиях тех вызовов, которые бросает ему современность.