Советские квиры

С 16 по 25 ноября в Петербурге проходит международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок». В программе не только фильмы, игровые и документальные, но и публичные дискуссии.

Одна из участниц этих дискуссий Ира Ролдугина, историк, старшая преподавательница НИУ ВШЭ, долгое время занимается исследованием «советских квиров» — изменений в жизни общества, которые были жестоко пресечены началом антигомосексуальной политики сталинского режима в начале 1930-х. О результатах и ходе ее исследовательской работы Ролдугину расспросил журналист и культуролог Артём Лангенбург.

Как ученая ты выбрала исследование советской гомосексуальности, большую часть исторического времени криминализированной и патологизированной. Что тебя привлекло именно в этой теме? Были ли у тебя предшественники?

Выделю два главных фактора — личный и политический, не слишком оригинально, правда? Во-первых, моя собственная жизнь и опыт. О социологии гендера, о Фуко, о книге Дэна Хили я узнала значительно позже появления интереса к теме. Сначала была стигма ненормативности и ее переживание. Академическое исследование стало своего рода сублимацией, даже не знаю, что бы я делала, если бы училась не на историческом факультете. Ну и, конечно, всегда интереснее заниматься плохо исследованными сюжетами. Это особый кайф — находить в архивах источники, которые до тебя никто даже не смотрел.

Во-вторых, надо признать, что очень стимулирует политическое значение сюжета. Нагромождение страхов, предрассудков, явных и неявных российских репрессивных механизмов вокруг сексуальной ненормативности делают работу в этой области особенно притягательной и придает больше смысла работе. Разумеется, я не считаю, что гендерный анализ европейской средневековой фрески или политические сюжеты российского 18 века менее значимы для науки, речь, скорее, о самоощущениях. Я чувствую, что сюжет значим здесь и сейчас и работа над ним может стать освобождающей не только для меня, но и для всех, кому она интересна. В конце концов это привело к промежуточной победе на всех фронтах. У меня есть проект большого исследования, которым я теперь занимаюсь в Оксфорде. И я больше не чувствую той необходимости в двусмысленности и закрытости, которую испытывала в юности.

Про предшественников. Прежде всего это профессор Дэн Хили, с которым я сейчас работаю в Оксфорде. Он был первым, кто начал заниматься историей российской гомосексуальности, ввел в оборот огромное количество источников и вообще разметил поле. Мне очень понравилась метафора по этому поводу, которой поделилась моя подруга историк Алиса Клоц. Она преподает в Европейском университете гендерную историю и в списке для чтения, помимо работ Хили, есть и мои статьи. Игорь Кон тоже занимался этой темой, но с социологической перспективы. Очень жалею, что не успела познакомиться с ним лично. Еще есть Лора Энгельштейн, американская славистка, сейчас она на пенсии. Все они замечательные и смелые ученые.

Первоначальный период советского государства (до конца 1920-х), вероятно, можно охарактеризовать как время освобождения ненормативной сексуальности. Создавались ли социальные проекты, писалось ли об этом в прессе? Было ли в крайне либеральном отношении Советской власти к геям и лесбиянкам влияние психоанализа?

Назвать раннесоветский период (20-е) временем освобождения, на мой взгляд, можно. Но временем свободы — нет. В своем исследовании я переношу акцент с экспертов и большевистских властей, на самоадвокацию самих квиров (самоадвокация — публичное выступление в защиту своих прав; — прим. ред) . Стоит объяснить, почему я выбираю термин «квир», но не ограничиваюсь им. Дело в том, что, на мой взгляд, современную ЛГБТ-терминологию невозможно переносить в прошлое, ну или как минимум делать это не рефлексивно.

Если говорить о 20-х годах, то многие понятия и практики, которые сейчас в ходу, были попросту немыслимы и неизвестны, поэтому когда я сомневаюсь, как назвать Татьяну Мирошникову — студентку середины 20-х годов, за плечами который боевой опыт во время гражданской войны, любимая жена и страсть к мужской униформе, и которая спрашивает у Бехтерева, что науке известно о перемене пола, — то я предпочитаю называть ее квиром и никак иначе. Этот термин с крайне неопределенными границами указывает на выход из нормативности и существующих моделей поведения, но при этом не объясняет их и не приписывает человеку никакой специфичности, социальной или медицинской.

Большевики и гомосексуальность. Нет, никаких адресных усилий по эмансипации сексуально-гендерных диссидентов большевики не предпринимали, в отличие, например, от некоторых медиков. Впрочем, многих экспертов поддерживали власти, в том числе финансово, но описывать их взаимоотношения как зависимые в этот период было бы неверно. У специалистов оставалась достаточно серьезная автономия и они ей пользовались. Тот же Бехтерев активно путешествовал по стране с лекциями, их подробные тексты мне не удалось обнаружить в его архиве (в отличие от финансовой документации и географии передвижения), но судя по содержанию писем, которые он получал от слушателей, его действительно волновал вопрос декриминализации гомосексуальности; как лектор и как врач он сталкивался с людьми, которые в 10-е и 20-е годы буквально из немоты создавали собственный язык гендерной тревоги, не окрашенный религиозными обертонами, чувством вины или медицинской паталогизацией.

Эти люди, родившиеся в конце 19 — начале 20 века, принадлежали примерно к одному поколению, они были детьми крестьян или горожан, которые под влиянием нескольких факторов начали осмыслять свою ненормативность в новых терминах и понятиях: распространение левой повестки, секуляризация, экономический рост, ослабление цензуры после 1905 года и новая литература по психоанализу и сексопатологии, хлынувшая на городские рынки и в магазины. Они нащупывали свой собственный язык, опираясь и на медицинский дискурс, и на юридическую экспертизу, но прежде всего на свой опыт. Никаких специальных организаций, подобных, например, женотделам, для раннесоветских квиров не существовало, это точно. Они самостоятельно приблизились к принципам самоадвокации, никто этот процесс не форсировал «сверху» и не направлял.

Начало репрессий — первая треть 30-х. По твоему убеждению как исследовательницы, чем же они

Не ждите от меня простого ответа на этот вопрос. Вообще, несмотря на очевидность и масштаб сталинских репрессий, причины, в отличие от механизмов, не так просто анализировать. Особенно в случае с темой гомосексуальности.

Но не только. До сих пор, например, появляются новые интерпретации коллективизации, в результате которой от голода погибли миллионы людей, в некоторых регионах регулярно отмечались случаи каннибализма. И если «техническую» сторону репрессий мы более или менее теперь представляем, то причины, по которым Сталин решился на коллективизацию, понять гораздо сложнее. Стивен Коткин, недавно написавший фундаментальную трехтомную монографию о Сталине, полагает, что никто из советских руководителей того времени, кроме Сталина, не смог бы провести коллективизацию в том бескомпромиссном виде, в котором она была реализована. Почему же Сталин? Коткин называет его true believer. С причинами репрессий в отношении гомосексуалов все еще сложнее. Точно известно, что массовые операции в крупных городах проводились ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление, в 1934 году вошло в состав НКВД) в строжайшей секретности. Документы, раскрывающие детали этой кампании, по-прежнему находятся в архивах ФСБ.

Большая удача состоит в том, что мне удалось поработать с многотомным уголовным делом в отношении 200 ленинградских гомосексуалов 1933-1934 годов. Я знаю их биографии, знаю, когда и как их арестовывали, знаю даже, во что они были одеты, когда их брали, но, например, вся оперативная информация и переписка чекистов по этому делу, то есть «организационная» сторона, остается неизвестной: те документы, что подшиты к уголовному делу, закрыты крафтовыми конвертами, их прочесть невозможно, они все еще считаются секретными.

Наверняка существуют и другие источники, не относящиеся непосредственно к уголовному делу, с которым я работала, и отложившиеся в архивах ФСБ, например, чекистская переписка, координация между отделами и руководством и так далее. То есть как раз ровно то, что необходимо, чтобы понять, что же послужило причиной для начала кампании. Но несмотря на то, что у нас нет доступа к этим документам, у меня есть некоторые соображения о возможных причинах репрессий.

Вообще говоря, в исторической науке у явления (не события) не может быть одной причины. В этом случае их наверняка было несколько. Одна из главных, на мой взгляд, как раз появление низовой квирной повестки и видимость, причем буквальная — на улицах и в скверах, в пивных, считавшихся «своими», — квирных людей, которая усиливалась на протяжении 20-х годов, и источники это подтверждают.

Во-вторых, не случайно, что компанией занималось именно ОГПУ. Стоит отметить, что этот важнейший орган советской исполнительной власти по понятным причинам хуже всего исследован, большинство источников остаются засекреченными. Чекисты как социальная группа — это тоже сюжет, требующий отдельного, не ведомственного исследования. Моя интуиция подсказывает, что начало антигомосексуальной кампании как-то связано с эволюцией чекистской внутренней, групповой «морали». Среди тех, кого упоминали подследственные в 1933 году — тысячи имен знакомых по субкультуре или сексуальных партнеров — были люди, связанные с ОГПУ. В делах, с которыми я знакомилась, в качестве арестованных они не фигурировали, но уверена, что эти факты привлекли внимание руководства.

Косвенным подтверждением может быть очень интересный снимок, который показывала мне исследовательница из Петербурга Ольга Хорошилова. Снимок опубликован, но в контексте истории костюма, это ее главная специализация. У Ольги собрана потрясающая коллекция квирных фотографий. Среди них карточка 1933 года, на которой, судя по шинелям, позируют сотрудники ОГПУ, на обороте карточки следующий такой текст: «Писать о любви? Ты же знаешь меня… Поверь, что это для меня заменяет все, кроме жены. Возврата к прошлому быть не может, потому что слишком зло бы было это по отношению к Тебе. А жизнь проживем, надеюсь, так тесно, как на этом фото. 1933 г. Твой Николай». Разумеется, интерпретаций может быть масса, но я склоняюсь к тому, что в 1933 году внутри чекистского корпуса тема гомосексуальности поднималась.

Наконец, есть третья причина более общего характера и, возможно, самая важная для понимания природы антигомосексуальной кампании и сталинской биополитики в целом. И это новый элемент в нашем представлении о сталинизме. Выходит, что власти уже в 30-х воспринимала сексуальность как политику. Дореволюционная ситуация совершенно другая. Грубо говоря, в гомосексуалах видели такую же угрозу, как в «контрреволюционерах», «изменниках родины»; сексуальность оказалась таким же важным пространством для зачистки, как и, например, область «узко-политического». Преследование гомосексуалов и установление фасадного режима асексуальности в 1930-е тесно связаны. Я вижу здесь восприятие властями ненормативной сексуальности именно как потенциально политической дестабилизации, а не просто как результат гомофобии и брезгливости бывшего семинариста по отношению к однополым связям, которые, кстати, были особенно распространены в подобного рода заведениях Российской империи.

Можно ли хотя бы приблизительно говорить о количестве жертв статьи 154, затем 121 в советской карательной системе? Что происходило впоследствии с хотя бы некоторыми из отбывших срок?

О количестве жертв по статьи «мужеложство» (до 1960 году ее номер в Уголовном Кодексе РСФСР 154а, после принятия нового Кодекса 121) можно говорить, но о точных жертвах антигомосексуальной политики властей — нет. Правоприменение в СССР — отдельный разговор, и я не специалистка в этом вопросе. Но очевидно — и этому есть много свидетельств в мемуарной литературе — что статью «мужеложство» часто использовали как рычаг давления, как способ угрозой скомпрометировать, вынудить человека к сотрудничеству с органами.

Что касается уголовной статистики по этой статье, она не опубликована, но в 90-е была рассекречена и я работала с ней в архиве. Например, в 1977 году по статье «мужеложство» в РСФСР было осуждено 877 человек. Для сравнения в Украине в тот же год осуждено 85 человек, а всего по СССР 1320. В 1990 году по Союзу было осуждено 732 человек. Цифры примерно такие. Интересно, что в статистике нет разделения между насильственным мужеложством и добровольным, это кажется мне неслучайным. Мы с моим коллегой Владимиром Володиным обработали эти данные и часть статистики опубликована в брошюре, написанной Володей. Статистика за 40-е и 50-е годы будет нами опубликована чуть позже. При этом нам известны только цифры, мы не видим за ними людей.

Уголовные дела хранятся в системе МВД, это даже еще более закрытая структура, чем архивы ФСБ. Невозможно попасть туда, такой опции просто не предусмотрено. Ясно, что до сих пор живы люди, которых в СССР осуждали по статье «мужеложство». В отличие от осужденных по 58-й «политической» статье, гомосексуалов никто не реабилитировал, а существующий в современной России полуофициальный официальный гомофобный дискурс не способствует тому, чтобы они рассказывали о себе в надежде на сочувствие сограждан или с целью получить компенсации за тюремные сроки.

Есть отдельные яркие мемуарные свидетельства. Например, книга археолога и историка Льва Клейна «Перевернутый мир» (написана под именем «Вадим Самойлов»). Он подробно описывает, как уголовное обвинение против него в «мужеложстве» в начале 80 годов последовало за

Женская гомосексуальность еще более серьезно табуировалась. (В то время как мы видим, например, в венгерском фильме «Глядя друг на друга», что связь двух женщин сразу после подавления восстания-56, конечно, осуждается, но не наказывается). Какие «меры» принимались в отношении «выявленных»?

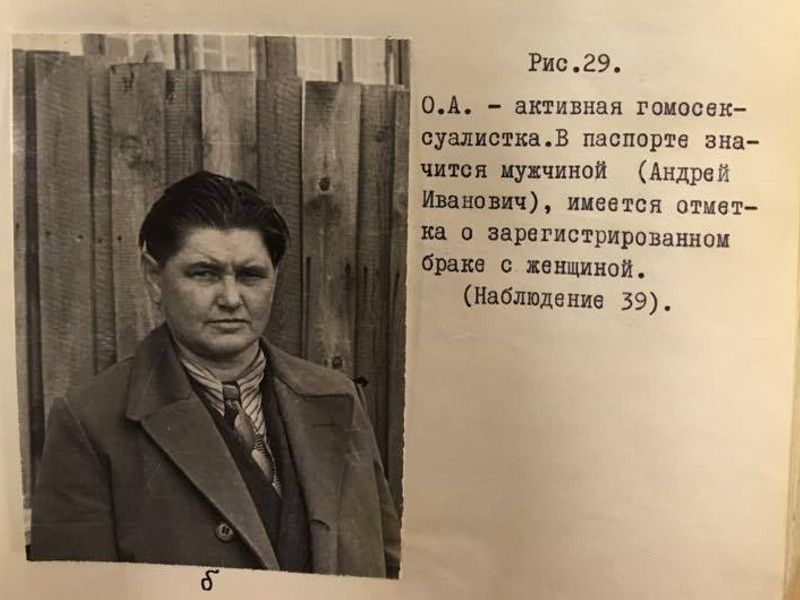

Женская гомосексуальность оказалась в двойной ловушке. Уголовной статьи не существовало, формально женщины не преследовались, поэтому их положение практически не проблематизируется ни обществом, ни учеными. Книга Дэна Хили «Гомосексуальное влечение в революционной России» — исключение. Еще одна новая работа, которая затрагивает положение ненормативных женщин в позднесоветской России, написана Франческой Стеллой — Lesbian Lives in Soviet and Post-Soviet Russia. Post/Socialism and Gendered Sexualities. Никаких «точных» сведений у нас нет. Медицинская документация исследователям недоступна, а гомосексуальные женщины именно паталогизировалось, в отличие от криминализации мужчин. Устная история могла бы быть ключевым элементом в написании истории ненормативных советских женщин, различных траекторий социализации и стратегий поведения, но все упирается в невозможность найти таких собеседниц старшего поколения

Разумеется, ты изучала нарратив ЛГБТ-людей 20-30-х: письма, записки, всё, что доступно в архивах. Как разные люди из разных социальных слоев воспринимают свою сексуальность, тело и судьбу?

Как я уже сказала, сейчас в основном сосредоточена на 20-х и 30-х годах, хотя собраны свидетельства, относящиеся и к другим периодам — дореволюционным и позднесоветским. И да, речь идет о потрясающей палитре самоощущений и субъектностей. Что касается разных социальных слоев, то именно представители низовой квир повестки в 20-е были очень открытыми к выражению своих мыслей о сексуальности и гражданственности. Они сфокусированно писали и о сексе, и о своей сексуальности без стеснения и стыда. В отличие, например, от людей немного другого поколения и другого происхождения.

Дневник автора первого гомосексуального русского романа «Крылья» Михаила Кузмина опубликован (не весь, третий дом готовится к печати, но это длится годы) и несмотря на то, что там можно найти массу интересных деталей о субкультурной жизни, он не пытался писать и думать о своей ненормативности так, как это делали те, для кого она стала центральным элементом в их самоощущениях и автобиографиях.

Еще один замечательный пример — дневник художника Константина Сомова, подготовленный историком, моим другом Павлом Голубевым к публикации. Пока вышел первый том, но остальные не за горами (их будет не меньше пяти). Сомов тоже гомосексуален, откровенен и ироничен, но не рефлексивен в той степени, в какой это делают простонародные квиры. И в этом, пожалуй, я вижу главное социальное различие. Именно квиры стали бы главной гендерно-эмансипаторной силой, если бы не репрессии 30-х годов и сталинская ревизия всего советского проекта.

Расскажи о спектакле «Советский квир», который был поставлен на сцене Театра.doc как результат твоего сотрудничества с драматургом Валерием Печейкиным?

Во время работы в петербургских архивах со мной произошла невероятная история. Она оглушила, изменила жизнь, дала совершенно новое измерение всей работе, которая превратилась в очень личную историю. И тут уже можно спорить, насколько это полезно для исследования в целом. Началось все в ЦГИА (Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга), где я работала с письмами квиров из фонда Владимира Бехтерева, и среди них было одно из ряда вон выходящее. В отличие от остальных рукописных, оно печатное и по объему значительно превосходило другие. И по риторике превосходило, и по глубине анализа, и по количеству и невероятности приведенных фактов. Но письмо не было подписано, точнее, в конце стояли инициалы Н.П. Несмотря на огромное количество информации, содержащейся в тексте, вся она была совершенно технически непроверяемой. Например, Н.П. писал, что вместе со своим партнером, с которым он познакомился в 1907 году в театре, тот был солдатом («солдатиком»), они накануне первой мировой войны отправились в Германию, чтобы «изучить быт германского народа». Разразилась война, их арестовали по подозрению в шпионаже, они сидели в одиночках, пока не вернулись на родину. Про себя Н.П. писал, что происходит из сибирской многодетной крестьянской семьи. Учитывая этот факт, а также повороты его мысли и изобретательность самоадвокации, у меня возникла догадка, что этот источник может быть стилизаций. Не подделкой, но документом, который содержит правдивые факты и вымысел одновременно. Судите сами, Н.П., сын крестьянина, не получивший, судя по тому, что он сообщал нам, даже начального образования и в 21 год остававшийся «совершенно неграмотным парнем», писал Бехтереву в середине 1920 годов якобы из Одессы: «никакие условности не убедят нас, что наши поступки преступны и ненормальны. Законы пишут люди, и они же их изменяют, и мы уверены, что настанет такое время, когда за нами признают право, то есть гражданское право на свободное сожительство».

В этом сложном случае атрибуция источника особенно важна, но, повторюсь, несмотря на россыпь фактов, проверить их было технически невозможно. Одновременно с этим в архиве ФСБ я работала с многотомным уголовным делом в отношении 200 ленинградских гомосексуалов, арестованных летом-осенью 1933. В очередной серый день открываю очередной серый том, аккуратно переворачиваю рассыпающиеся (дефицит всего в 30-е, бумага ужасного качества) листы допросов с выцветшими чернилами и натыкаюсь на знакомые факты. «Посетил Германию», «был в плену», «после возвращения жил в Одессе», «задержан вместе с партнером». До сих пор помню свое состояние в ту минуту. Дрожащей рукой я переворачиваю страницу, чтобы посмотреть на имя арестованного. Ника Поляков. Н.П. Один и тот же человек. Только теперь, в 1933 после ареста он называет себя посетителем «педерастического притона», «педерастом-женщиной по характеру», заодно, конечно, «отвергающим советскую власть» и «развращающим краснофлотцев». Полный набор.

В одиночку трудно было справиться с этой историей. Меня переполняли эмоции. И тогда я решила, что Нику Полякова, как и вообще сюжет квирной эмансипации 1920 годов, нужно вывести за пределы академического поля. И пришла к Печейкину, драматургу «Гоголь-центра». Мы были знакомы поверхностно до этого. Я знала, что он не испугается сюжета. На премьере, которая состоялась в апреле в Театре.doc, был полный зал (небольшой, справедливости ради). В спектакле не прозвучало ни одного придуманного слова. После мы отвечали на вопросы публики около полутора часов. Люди не могли поверить в то, что это не вымысел, а историческая реальность. Что речь Ники настолько современна и актуальна. В тот момент я чувствовала себя абсолютно счастливой. Сейчас Валера дорабатывает спектакль и, надеюсь, он выйдет зимой серией показов.

Почему то, что ты делаешь, важно на нынешнем, не самом радостном этапе нашего ЛГБТ-движения?

Я не знаю точно, почему это важно в целом, стараюсь не думать об этом много, но знаю, почему это важно для меня и как минимум для нескольких близких подруг и друзей, которые поддерживают и очень интересуются исследованием. Я пишу историю своей социальной группы и получаю от этого чуть ли не терапевтический эффект. Его природа, думаю, кроется в том, что нанесение на карту истории и памяти людей, которых косили и репрессиями, и различными схемами умолчания, имеет значение даже в том случае, если остальным все равно. Ты просто знаешь, что должна это делать и делать как можно лучше.

Автор статьи — Артём Лангенбург, журналист, культуролог

Текст изначально опубликован на сайте фестиваля «Бок о Бок»