Марк Эван Бондс. Ганслик-радикал

«Абсолютная музыка: история идеи» М.Э. Бондса, выходящая в издательском доме «Дело» при РАНХиГС, посвящена эволюции одной из наиболее важных и проблематичных эстетических музыкальных концепций и тесно связанным с нею вопросам музыкальной выразительности и способности (или же неспособности) этого вида искусства отображать какие-либо внешние по отношению к нему объекты или представления. Значительная часть книги разбирает работу Эдуарда Ганслика «О

Мы публикуем главу, затрагивающую полемику вокруг труда Ганслика и мировоззренческие истоки последнего, благодаря которой социально-политический контекст «О

Хотя часть утверждений Ганслика была не настолько нова, насколько он пытался это представить, другие его аргументы были куда более радикальными, чем он был готов признать. Одним из самых серьезных препятствий на пути к пониманию исторического контекста «О

Общественное мнение часто классифицирует людей на основании воззрений тех, кто им противостоит, а в середине XIX века даже самый поверхностный любитель музыки хорошо знал, что оппонентами Ганслика являются Вагнер и Лист, провозвестники музыкального будущего; от этого понимания до соображения о том, что Ганслик, следовательно, должен быть адвокатом музыки прошлого, один шаг — тем более что он этим адвокатом и был.

Он превозносил сочинения Гайдна, Моцарта и Бетховена, а из современных композиторов особенно выделял Брамса, который в то время воспринимался — справедливо или нет — как музыкальный консерватор на том основании, что работал в традиционных жанрах, таких как симфония и струнный квартет, и по большей части избегал сочинять программные произведения — или же как минимум не признавал открыто, что его музыка вдохновлена какими-либо программами [1].

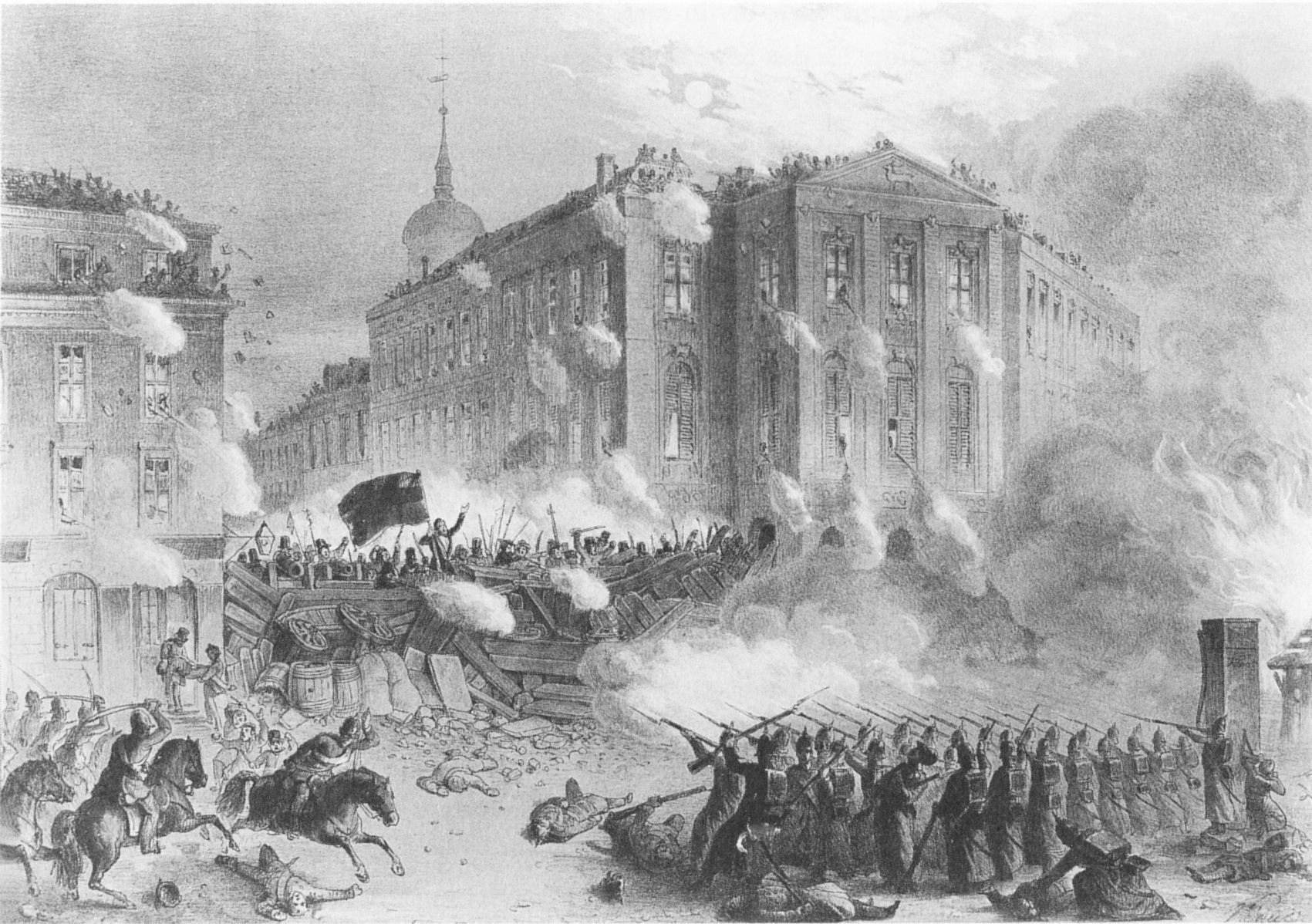

Помимо прочего, Вагнер был не просто музыкальным радикалом — он был Радикалом своего времени. С помощью хроматизмов и кажущейся «бесформенности своих произведений он столь же агрессивно терзал уши слушателя середины XIX века, сколь агрессивно нападал и на политический порядок во время революции 1849 года. Вагнер во многом поспособствовал тому, что Ганслик стал восприниматься не просто как консерватор, но как махровый реакционер, выведя его в своих «Нюрнбергских мейстерзингерах» под видом Бекмессера, педантичного и одержимого правилами судьи на песенном состязании. В ранних вариантах либретто этот персонаж прямо назван «Файт Ганслих» («Veit Hanslich») [2].

Ганслик, в свою очередь, был, судя по всему, доволен своей ролью главного консерватора Вены: он не пытался избавиться от этого образа и даже отчасти способствовал его популярности. Он был во всех смыслах представителем истеблишмента всю свою сознательную жизнь, поначалу как бюрократ, а затем как университетский профессор. «О

На эстетическом поле, однако, роли Вагнера и Ганслика не были так уж очевидно распределены. По определению радикал — это тот, кто принадлежит к меньшинству. Согласно данному критерию Вагнера едва ли можно назвать таковым. Его поддерживало большое число коллег-композиторов и музыкальных критиков, среди которых были Ференц Лист и Франц Брендель. К концу 1840-х годов [газета] Neue Zeitschrift [für Musik] стала неофициальным рупором тех, кого тогда называли «музыкальными левыми», — то есть композиторов и критиков, на чьи воззрения оказали влияние работы Фейербаха и так называемых младогегельянцев. Вагнер воспринимался как enfant terrible, однако обладал столь мощной поддержкой современной ему прессы, что вряд ли мог считаться подлинным радикалом. Кроме того его представление о музыке и искусстве в целом как об инструментах социальных перемен было, как уже отмечалось выше, не слишком новым.

В то же время ни один композитор, критик или же видный исполнитель не встал на защиту Ганслика. Брамс, в частности, отказался высказаться публично о его трактате, даже несмотря на то, что он и Ганслик со временем стали близкими знакомыми. Он неодобрительно писал Кларе Шуман в 1856 году (до того, как познакомился с Гансликом), что он хотел прочесть трактат, однако «отложил его», проглядев, потому что отметил в нем «слишком много глупостей» [4]. Он высказался несколько более благожелательно (и определенно более осмотрительно) в письме самому Ганслику, написанном летом 1863 года, где он благодарил автора за присланную в подарок неподписанную копию трактата [5].

Наиболее радикальными элементами «О

Как отмечал в своей «Эстетике» (Aesthetik, 1845) Теодор Мундт, «непостижимая музыкальная красота» представляет собой препятствие для тех философов, которые хотели бы рационализовать искусство до мельчайших деталей. Живопись и скульптура рождают материальные объекты, тогда как «неуловимый мир звуков», возникающий в воздухе и растворяющийся в нем же, подобен «рою опьяненных пчел, налетающему и распадающемуся», не оставляя материала для философов искусства [6]. Мундт и другие тем не менее упорно пытались отыскать общие основания музыкальной красоты и красоты в целом.

Ганслик этого делать не стал. Он обращается с музыкальной красотой как с уникальным качеством и ни разу не поднимает вопрос о том, что конституирует красоту в целом. Никто прежде не исповедовал столь избирательный — или же, как говорили его недоброжелатели, ограниченный, — подход к музыке. Его целенаправленная фиксация на музыкальной красоте сама по себе часть более общей стратегии, нацеленной на то, чтобы создать «объективную» музыкальную эстетику, сосредоточившись исключительно на предмете своего внимания, музыкальном сочинении. Все, что можно сказать о конкретном музыкальном произведении, утверждал Ганслик, должно быть услышано в нем самом и не может зависеть от понятий, теорий или каких-либо внешних по отношению к музыке философских систем, — включая, по-видимому, и представление о прекрасном.

Вторым радикальным элементом трактата Ганслика является не формалистическая теория — сходные теории были выдвинуты задолго до его появления, — а эссенциалистский подход. Как образ мысли эссенциализм предполагает приоритет автономии над взаимодействием, статики над переменами. Ганслик обращается с музыкой как с объектом, а не как с практикой, и основной задачей «О

В силу своей фундаментально внеисторичной природы эссенциализм позволяет Ганслику выделить музыкальную красоту как вневременное качество, присущее всей музыке; для него способность музыки преодолевать ограничения места и времени указывает на наличие такого рода красоты. Именно на этом основании Ганслик занял позицию человека, стоящего выше полемических раздоров своего времени. Музыкально-прекрасное, утверждал он, есть качество, приложимое к любой музыке, оно не ограничивается «классическим» и не подразумевает предпочтения «классического» «романтическому». Напротив, оно

«обязательно в том и в другом направлении, царит над Бахом, так же как и над Бетховеном, над Моцартом, как и над Шуманом. Наш тезис, таким образом, не заключает в себе никакого намека на ту или другую партию. И вообще все настоящее исследование нигде не говорит о том, что «должно» быть, а только о том, что есть; из него нельзя вывести никакого определенного музыкального идеала, якобы исчерпывающего собою истинно-прекрасное; оно только старается указать, что именно составляет одинаково прекрасное во всяких, даже самых противоположных школах» [7].

Сделанное здесь утверждение «внепартийности», как уже отмечалось выше, было лицемерным, что Ганслик вскоре в предисловии ко второму изданию и признал. Его эссенциалистский, внеисторический подход к искусству был ровно той позицией, которую резко критиковал Вагнер, отвергая саму идею «абсолютного искусства» как нечто, что «может быть, например, написано две тысячи лет назад для афинской демократии и ставиться на сцене теперь, при прусском дворе в Потсдаме. В представлении наших эстетиков подобное произведение сохраняет навсегда одну и ту же ценность, остается неизменным по своей сущности, независимым от времени и места» [8]. Ганслик хотел подняться над партийными спорами — или же по крайней мере создать впечатление того, что он над ними поднялся, — изъяв музыку из исторического контекста. Он понимал, что не в состоянии противостоять «музыке будущего», а потому решил подорвать основания самого предположения о том, что может существовать какая-либо «музыка будущего». Прекрасное — согласно Ганслику, наиболее базовый элемент музыки — было качеством, безотносительным к любому социальному контексту музыкального произведения. Ганслик не отрицал того, что музыкальное сочинение может так или иначе отображать свой исторический контекст и даже превозносил значение такого рода связей, однако же четко разграничивал исторический контекст и эстетическую ценность. В операх Спонтини, утверждал он, можно увидеть «выражение французской империи», а в операх Россини «политическую реставрацию», тем не менее подобные утверждения не имеют ничего общего с вопросом наличия или отсутствия музыкально-прекрасного в данных сочинениях. Он признает, что нет искусства, потребляющего так много форм, и потребляющего их так скоро, как музыка, и что композитора постоянно влечет изобретать все новые и новые черты, а потому о многих произведениях можно справедливо сказать, что они некогда были прекрасны [9]. Однако в этом случае речь идет о преходящих вопросах музыкального стиля, которые затмевают более глубинную проблематику непреходящей красоты.

Подобная отстраненная, «объективная» позиция во времена Ганслика нашла своих благодарных почитателей, а его эссенциалистский подход действительно создал видимость позиции «над схваткой» тогда, когда постоянные «партийные» склоки были в порядке вещей. Ганслик не становился на сторону того или иного музыкального стиля или типа музыки, как он это раз за разом подчеркивает (пусть и неискренне); напротив, он намеревался постулировать подлинную природу музыкально-прекрасного на вневременных и чисто музыкальных основаниях. Это намерение формирует порочный круг, так как вырабатывает герметичную систему определений, на что Ганслику указал ряд критиков. Так, Эдуард Крюгер называл аргументы Ганслика тавтологичными: если музыка — это только музыка, то мы ничего не можем о ней сказать. «Предмет», утверждал Крюгер, «не просто „это“; он так же еще и „что-то“» [10].

Увертюра оперы Россини «Путешествие в Реймс, или Гостиница «Золотая лилия»» (1825 г.), написанной к коронации Карла X, последнего из Бурбонов на французском престоле

Эссенциализм Ганслика, кроме того, был внеисторичен лишь внешне, несмотря на все попытки его утверждать обратное («…царит над Бахом, также как и над Бетховеном, над Моцартом, как и над Шуманом»); инструментальный, не-программный тип музыки, который он восхвалял как чистейшую — и, следовательно, для него высочайшую — ее форму, на деле ассоциировался с относительно небольшим промежутком истории музыки. Ганслик мало интересовался музыкой добаховского периода и в поздние годы жизни однажды публично признался, что, по его мнению, лучше пусть «горит огнем» вся музыка Шютца, Палестрины и даже концерты и сонаты Баха, чем погибнет «Немецкий реквием» Брамса (за него должен был пострадать Шютц), сочинения Мендельсона (им в жертву приносился Палестрина) или же квартеты Шумана и Брамса (за которые надо было отдать Баха). Он выказывал почтение ранним композиторам за их технику и историческое значение, однако признавался, что их музыка не трогает его так, как сочинения более поздних творцов, ибо опусы ранних музыкантов отражают «круг идей», который давно «раскололся». Их музыка не была «нашей плотью от плоти и кровью от крови», как он выразился по этому поводу в диалоге со своим другом Теодором Бильротом [11]. Эти поздние и частные признания обнажают его предрассудки, следы которых можно увидеть уже на страницах «О

Тенденциозность подхода Ганслика особенно хорошо заметна в одном из фрагментов трактата, где тот совершенно забывает о своей внеисторической позиции затем, чтобы напасть на Девятую симфонию Бетховена — опус, который Вагнер превозносил как веху в истории музыки. Ганслик признает, что Девятая является водоразделом между «течениями противоположных убеждений». Он восхваляет первые три части симфонии за их красоту. Однако поскольку в финале к инструментам добавляются голоса, что нарушает границы жанра, Ганслик находит его музыку «некрасивою» (unschön) — а потому не имеющей отношения к дебатам о том, что конституирует музыкально-прекрасное [12]. Даже в рамках своего излюбленного исторического периода Ганслик весьма выборочно ссылается на композиторов и их сочинения. Если бы кто-либо сведения о музыке черпал исключительно из «О

«Сцена у ручья», вторая часть шестой (Пасторальной) симфонии Бетховена

В конечном итоге и Вагнер, и Ганслик придерживались одного и того же общего нарратива музыкальной истории, просто с противоположными целями. Вагнеру нужно был прошлое «чистой музыки», от которого она поднимается до нынешних высот благодаря соединению ее с другими видами искусства. Ганслику нужна была ушедшая эпоха чистой музыкальной формы, от которой он мог бы отсчитывать процесс распада музыки, обусловленный ее соединением с другими видами искусства. С учетом политической подоплеки их спора неудивительно, что и тот и другой в итоге написали свои собственные версии музыкальной истории, обслуживающие их идеологические интересы. Удивительнее, скорее, то, насколько эти их версии повторяют друг друга и сколь заметное влияние их убеждения продолжают оказывать на последующие варианты музыкальной истории. Ретроспективное распространение формалистического принципа на более ранние времена — будь то пустой формализм, описанный Вагнером, или же духовный формализм, сочиненный Гансликом, — давало в руки обоим идеологическим лагерям удобный инструмент, с помощью которого их участники могли характеризовать музыкальную эпоху от Баха и Генделя до Гайдна и Моцарта в чисто музыкальных терминах, не связанных с

Работы Бренделя и Кестлина поразительно сходны в методологии и выводах. История музыки — это история великих композиторов, а Бетховен — ключевая фигура, разделяющая старое и новое. Однако даже историческая школа «великих людей» нуждается в

Согласно Бренделю, Моцарт есть «воплощение классического», то есть «воплощение прекрасного, как идеального, так и реального, как интеллектуального, так и чувственного, переплетенных в нем до неразличимости». Моцарт и Гете «художники в более узком смысле. Их основным законом является необходимость удовлетворять требованиям искусства; для обоих искусство — это обособленная область; обоих интересует содержание постольку, поскольку оно способствует артистическому самовыражению» [14]. Достижением Бетховена было «обращение к духу в противоположность чувственным тенденциям Моцарта». Бетховен — «композитор нового духа, порожденного [Французской] революцией», певец «новых идей свободы, равенства и освобождения народов, классов и личности» [15]. В Девятой симфонии «выражает себя Бетховен-демократ». Отличие музыки Бетховена от сочинений его предшественников в «ее стремлении к наиболее точному выражению, в силу чего чистая музыка, не связанная со словом, становится способна к отражению самых тонких переживаний души» [16]. Благодаря Бетховену мы, наконец, приходим к «торжеству поэтического образа, который триумфально возносится над простым техническим совершенством, так, что музыка все более и более покидает свою собственную сферу, свой круг и стремится к своей сестре в искусстве [т. е. к поэзии] и к ее сущности». Далее Брендель характеризует музыку Бетховена как «торжество идеала, в отличие от музыки Моцарта, которая склоняется к чувственности и внешней форме» [17]. Нет ничего удивительного в том, что кульминацией истории музыки по Бренделю является творчество Вагнера, единственного, кто следует путем, проложенным Бетховеном.

Генрих Адольф Кестлин (1846–1907), профессор эстетики в Тюбингене, рисует примечательно сходную картину музыкальной истории, однако приходит к совсем иным выводам. Он начинает свой труд с рассуждения, которое можно счесть синопсисом основных идей «О

«Музыка — это изображение красоты звуками. Содержание и объект музыки, таким образом, — в первую очередь музыкально-прекрасное. Сущность ее нельзя объяснить и определить более; она открывается человеческому духу [Geist] как красота, проникающая в средоточие души посредством звучащих форм, воспринятых чувством слуха [18]».

Однако лишь изложив всю историю музыки, от древних греков до середины XVIII столетия, Кестлин, наконец, добирается до стиля, который он называет свободным, прекрасным — der freie schöne Styl — и связывает с временным промежутком между 1750 и 1817 годами [19]. Это первый случай в книге Кестлина, когда термин «прекрасная» применяется в адрес какой-либо эпохи: до этого момента он использует понятия «строгий» стиль, «декламационный» стиль, «протестантский» или же «светский» стиль. И внезапно, в период между 1750 и 1817 годами, мы попадаем в эру, характеризующуюся как «свободная» и «прекрасная»:

«Инструментальная музыка, любимое дитя времени, почитавшего превыше всего субъективность, была по природе своей той самой музыкальной формой, в которой чистая субъективность достигла своего полнейшего раскрытия. В беспримесной нематериальной сущности инструментальной музыки, постигаемой лишь внутренним взором, то время [1750–1817] обнаруживает <…> таинственное откровение внутреннего мира человека, его внутреннюю сущность — недосягаемую ни для каких рациональных наблюдений и не выражаемую никакими понятиями — которая в то же время едина с сокрытой сущностью мира. Звучащие формы, насыщенные красотой, — суть прекраснейшие подобия той «музыки души», которая находит отклик во всем сущем, проникая таинственным потоком сквозь формы и явления мира <…> Рассмотренная подобным образом, инструментальная музыка в самом деле проявляет себя как музыка, способная быть «музыкой в музыке», а потому справедливо предположить, что те мастера, которые именуются просто «музыкальными классицистами», выразили «музыкально-прекрасное» именно в классических формах инструментальной музыки: Гайдн, Моцарт, Бетховен. Ибо именно в инструментальной музыке композиторы имеют дело с музыкой и ничем иным, кроме музыки» [20].

С «точки зрения чистой музыки» даже лучшая музыка послебетховеновского периода представляет собой всего лишь «позднее цветение классического величия» [21]. В период после 1817 года, утверждает Кестлин, между жизнью и искусством устанавливается более тесная связь: силы, преобразовывающие общественную жизнь, начинают проявлять себя и в музыкальных произведениях. Хотя за это приходится платить: требования других видов искусства, прежде всего поэзии и драмы, скомпрометировали автономность музыки. Содержание стало предпочитаться форме [22].

По мнению большинства других авторов, однако, музыкальную историю не следовало рассматривать с «точки зрения чиcтой музыки». Она была культурным полем битвы, и наследие Бетховена было точкой пересечения интересов в этом конфликте. Еще в 1834 году Шуман описал музыкальные фракции своего дня в политических терминах: либералы, умеренные и легитимисты. «По правую руку восседают старейшины, контрапунктисты, антиквары и фольклористы, антихроматицисты. По левую — юноши, фригийские колпаки, презирающие форму гениально-дерзкие, среди которых бетховенисты образуют отдельную фракцию. Золотая середина (Juste-Milieu) колеблется между юношами и стариками» [23]. Десять лет спустя критик Герман Хиршбах отмечал, что консерваторы верят в «своих Гайдна, Моцарта и немного в Бетховена», тогда как прогрессисты «ожидают от будущего решения задач, поставленных музыкой» [24]. Вагнерианец Теодор Улиг в 1851 году объявил, что последние четыре симфонии Бетховена выражают «социалистические принципы» и что в Девятой симфонии в особенности композитор «обнаруживает свое социалистическое сознание» [25]. Улыбышев, с другой стороны, в своей биографии Бетховена, вышедшей в 1857 году, сожалеет о «странной и катастрофической судьбе» композитора, который с легкой руки комментаторов превратился в «предтечу новой эры гуманизма, апостола демократического социализма и атеизма», чьи сочинения вдохновили «немецких революционеров и бунтовщиков 1848 года» [26].

В подобной наэлектризованной атмосфере трактат Ганслика читается как попытка отрицания исторических сил через их полное игнорирование. Его эссенциализм — его одержимость идеей чистоты — лишь часть его более масштабного намерения предотвратить то, что литературный критик Стэнли Фиш в другом контексте называл «вторжением в крепость сущности случайного, протеичного, непредсказуемого» [27].

Привлекательность сущности заключается в ее неизменности. Отрицая какую бы то ни было связь музыки с другими искусствами и обращаясь с нею исключительно как с объектом, а не как с практикой, Ганслик радикально изменил порядок дискуссии о ее сущности. В конечном итоге, однако, — то есть в буквальном смысле в конце трактата, — ему пришлось иметь дело с импликациями такого рода концептуальной изоляции.

Примечания

[1] О Брамсе и Ганслике см.: Constantin Floros, “Das Brahms-Bild von Eduard Hanslick,” in Floros, Johannes Brahms: “Frei aber einsam”: Ein Leben für eine poetische Musik (Zurich and Hamburg: Arche, 1997), 225–38.

[2] См.: Thomas S. Grey, “Masters and Their Critics: Wagner, Hanslick, Beckmesser, and Die Meistersinger,” in Wagner’s “Meistersinger”: Performance, History, Representation, ed. Nicholas Vazsonyi (Rochester, NY: University of Rochester Press, 2003), 165–89.

[3] Neue Berliner Musik-Zeitung 12 (3 February 1858): 47: “Se. Majestät der Kaiser hat dem Privatdocenten Dr. Hanslick für sein Werk ‘Aesthetik der Tonkunst’ die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaften verliehen.”

[4] Брамс Кларе Шуман, письмо от 15 января 1856 года, в: Clara Schumann und Johannes Brahms: Briefe aus den Jahren 1853–1896, ed. Berthold Litzmann, 2 vols. (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1927), 1:168: “Sein Buch ‘Vom Musikalisch-Schönen’ <…> wollte ich lesen, fand aber gleich beim Durchsehen so viel Dummes, daß ich’s ließ.” Брамс использует тут игру слов, употребляя ließ, омофонную форму как глагола lassen (отложить), так и глагола lesen (читать).

[5] Текст письма был впервые опубликован в Neue freie Presse — венской газете, в которой Ганслик был ведущим музыкальным критиком, — в июле 1897 года спустя несколько месяцев после смерти Брамса.

[6] Mundt, Aesthetik (1845), 355: “eine in der Luft entstehende und mit dem Schall verschwebende Welt von Tönen, die gleich trunkenen Bienenschwärmen aufflattern und wieder auseinanderstieben, scheint der philosophirenden Betrachtung der Kunst auch gar keinen Anknüpfungspunkt zu bieten.”

[7] Ганслик Э. О

[8] Вагнер Р. Обращение к друзьям.

[9] Ганслик Э. О

[10] Eduard Krüger, System der Tonkunst (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1866), 63: “Das Ding ist aber nicht bloß Es, es ist auch Etwas.”

[11] Hanslick, Aus meinem Leben, 2:304, 305: “einem längst zersprungenen Ideenkreise”; “Sie sind nicht Fleisch von unserem Fleisch, nicht Blut von unserem Blut.”

[12] Ганслик Э. О

[13] Там же. С. 166. VMS, 1:158.

[14] Franz Brendel, Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich, von den ersten christlichen Zeiten bis auf die Gegenwart (Leipzig: B. Hinze, 1852), 502: “Mozart der Repräsentant des Schönen, in dem sich Ideales und Reales, Geistiges und Sinnliches auf das Innigste durchdringen, so dass beide Seiten sich decken.” Ibid., 355: “Mozart und Göthe sind Künstler im engeren Sinne. Beiden ist erstes Gesetz, den Forderungen der Kunst Genüge zu leisten, Beiden ist die Kunst ein abgeschlossenes Gebiet, Beide interessirt ein Inhalt vorzugsweise insoweit, als er sich zu künstlerischer Darstellung eignet.” О гегельянских основаниях труда Бренделя см.: Golan Gur, “Music and ‘Weltanschauung’: Franz Brendel and the Claims of Universal History,” M&L 93 (2012): 350–73.

[15] Brendel, Geschichte der Musik (1852), 502: “Beethoven’s That war <…> die Rückwendung zum Geist—der zugleich sinnlichen Richtung Mozart’s gegenüber.” Ibid., 355: “Beethoven ist der Komponist des neuen, durch die Revolution hervorgerufenen Geistes, er ist der Komponist der neuen Ideen von Freiheit und Gleichheit, Emancipation der Völker, Stände und Individuen.”

[16] Brendel, Geschichte der Musik (1852), 367: “Es ist der Demokrat Beethoven, der sich überall ausspricht.” Ibid., 338: “das Streben nach möglichster Bestimmtheit des Ausdrucks, wodurch die reine mit dem Worte nicht verbundene Tonkunst für die Darstellung ganz bestimmter Seelenzustände befähigt wurde.”

[17] Brendel, Geschichte der Musik (1852), 502: “endlich die Herrschaft einer poetischen Idee, welche sich über die blos technisiche Arbeit siegreich erhebt, so dass die Tonkunst mehr und mehr aus der ihr eigenthümlichen Sphäre, aus aus ihrem eigenen Kreis heraustritt, und der Schwesterkunst und ihrem Wesen zustrebt.” Ibid., 509: “dieses Uebergewicht des Idealen im Gegensatz zu dem Auslaufen der Mozart’schen Richtung in Sinnlichkeit und Aeusserlichkeit, die poetische Richtung, das Streben nach Bestimmtheit des Ausdrucks.” Брендель повторяет это суждение на c. 515 своего труда.

[18] Heinrich Adolf Köstlin, Geschichte der Musik im Umriß (Tübingen: H. Laupp, 1875), 1: “Die Tonkunst ist die Darstellung des Schönen in Tönen. Inhalt und Gegenstand der Tonkunst ist also zunächst das Musikalisch-Schöne. Dieses kann in seinem Wesen nicht weiter erklärt oder definirt werden; es gibt sich dem menschlichen Geiste als das Schöne unmittelbar kund, indem es in der tönenden Form, durch das Gehör vermittelt, in das Centrum des Geistes eindringt.”

[19] Köstlin, Geschichte der Musik im Umriß, 190.

[20] Köstlin, Geschichte der Musik im Umriß, 193–94: “Das Schooßkind einer Zeit, welche einseitig dem Subjectivismus huldigte, war naturgemäß die Instrumentalmusik als diejenige Form der Musik, in welcher die reine Subjectivität zur reichsten und vollsten Entfaltung kommt. In dem rein unsinnlichen, nur der inneren Anschauung zugänglichen Wesen der Instrumentalmusik erkennt die Zeit <…> die geheimnißvolle Offenbarung des innersten Menschen, seines innersten, keiner Verstandesbetrachtung zugänglichen und von keinem Begriff zu erreichenden Wesens, das zugleich identisch ist mit dem verborgenen Wesen der Welt. Die schönheitgesättigten Tonformen sind das feinste Gegenbild der alles Sein durchklingenden ‘Musik’ der ‘Seele,’ die alle Formen und Gestaltungen der Welt geheimnißvoll durchströmt. <…> So gefaßt erscheint allerdings die Instrumentalmusik als die Musik auf der Potenz, als die ‘Musik in der Musik,’ und es hat die Meinung nicht Unrecht, welche diejenigen Meister die ‘Classiker der Musik’ schlechtweg nennt, welche auf dem Gebiet der Instrumentalmusik das ‘Musikalisch-Schöne’ in classischen Formen zum Ausdruck gebracht haben: Haydn, Mozart, Beethoven. Denn hier in der Instrumentalmusik ist es dem Komponisten um Musik und um nichts als Musik zu thun.”

[21] Köstlin, Geschichte der Musik im Umriß, 268: “Nachblüte der classisichen Herrlichkeit.”

[22] Köstlin, Geschichte der Musik im Umriß, 267–71, 277–78. Кестлину почти нечего сказать о музыке Бетховена после 1817 года.

[23] Шуман, рецензия без заголовка на две увертюры Каливоды, NZfM 1 (5 May 1834): 38: “Wie die politische [Gegenwart] kann man die musikalische in Liberale, Mittelmänner und Legitime oder in Romantiker, Moderne und Classiker theilen. Auf der Rechten sitzen die Alten, die Contrapunctler, die Alter — und Volksthümler, die Antichromatiker, auf der Linken die Jünglinge, die phrygischen Mützen, die Formenverächter, die Genialitätsfrechen, unter denen die Beethovener als Classe hervorstechen. Im Juste-Milieu schwankt Jung wie Alt vermischt.” Более развренутый комментарий к этому пассажу см. в: Bonds, Music as Thought, 104.

[24] Herrmann Hirschbach, “Musikzustände der Gegenwart,” Musikalisch-kritisches Repertorium aller neuen Erscheinungen im Gebiete der Tonkunst1 (1844): 251: “Conservative und Progressive [stehen sich] feindlich einander gegenüber. Die Einen glauben an ihren Haydn, Mozart und etwas Beethoven. <…> Die Progressiven dagegen <…> erwarten erst von der Zukunft die Lösung der Aufgabe, welche der Musik gestellt ist.”

[25] Uhlig, “Instrumentalmusik,” 49, 51: “sozialistische Grundsätze”; “sozialistisches Bewußtsein.”

[26] Alexandre Oulibicheff, Beethoven, ses critiques et ses glossateurs (Leipzig: F.A. Brockhaus; Paris: Jules Gavelot, 1857), 316: “transformer en un précurseur d’une nouvelle ere de l’humanité, en apôtre du socialisme démocratique et de l’athéisme, en une idole symbolique, figurant les reves les plus insensés et les plus criminelles tentatives des révolutionnaires et émeutiers allemands de 1848. Quelle étrange et fatale destinée, je le répete.”

[27] Stanley Fish, Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies (Durham, NC: Duke University Press, 1989), 483.