В поисках «летучей коммуны» в технокапиталистическом аду

Александр Бренер, ныне плюющийся своими книгами-булыжниками в общество спектакля и ведущий полубродяжническое существование в Европе, делится своим уникальным видением коммунизма — не как политического строя, а как «заговора друзей» и «благотворного хаоса». О подлинной коммуникации, бунте против Империи и важности отказа с ним поговорил редактор издательства «Асебия» Денис Куренов.

Во многих твоих книгах ты пишешь о коммунизме. При этом ты трактуешь его не как общественно-политический строй или доктрину, а, скорее, как способ существования и состояние подлинной связи. В «Римских откровениях» ты называешь коммунизм «благотворным хаосом», в «Девяностых от первого лица» утверждаешь, что он может возникнуть спонтанно в моменте беседы с друзьями, а в «Наконец-то коммунизме» определяешь его как «летучую коммуну свободных существ в сговоре с предками и природой».

Для начала нашего разговора хотелось бы обратиться к самому существу понятия и твоему взгляду на него. Что для тебя есть коммунизм?

Оставим в стороне меня и мои опусы. Говорить о коммунизме можно только из разлома, где тебя, как субъекта, больше нет.

Наилучшее определение коммунизма, которое я знаю, дает Дионис Масколо: «Коммунизм — это процесс материалистического поиска коммуникации». И добавляет: «Среди друзей».

Эта формулировка восхитила Мориса Бланшо, дружившего с Масколо, а позднее нашла отклик у Джорджо Агамбена в его эссе «О друге» и оказала влияние на группу «Тиккун» и людей из «Невидимого комитета». То есть лучшие умы и сердца мира, посвятившие себя поискам призрака коммунизма в технокапиталистическом аду современности, согласны с тем, что сказал Масколо. При этом его определение коммунизма имеет свой поэтический источник у Гельдерлина, в письме Казимиру Ульриху Белендорфу: «Жизнь мысли возможна только между друзьями; мысль формируется в передаче слов, письменно или в личном общении — и необходима тем, кто ищет. За пределами дружбы мысли нет».

Попробуем расшифровать формулу Масколо. Что такое материалистический поиск коммуникации? Почему коммуникация оказывается столь важной для коммунизма и даже рифмуется с ним? Во-первых, потому что капиталистическая экономика разрушила отношения между людьми: все стали «живыми монетами», как сказал Клоссовски. Обмен словами, чувствами, желаниями подчинен экономическим нуждам или социокультурным амбициям. Во-вторых, сегодня завершился процесс колонизации природных ресурсов и хищность капитала направлена на полную колонизацию мышления (голов) населения Земли. Этот проект настойчиво и на огромных скоростях осуществляется везде — на глобализированных Севере и Юге, Западе и Востоке, где средства коммуникации (новейшие технологии) находятся под контролем корпоративных или государственных аппаратов, что означает полное разрушение общения между людьми.

Поэтому Масколо ставит коммуникацию в центр вопроса о коммунизме. Он говорит: чтобы противостоять атаке власти и капитала, необходим заговор друзей, то есть их свободное общение, их анализ, их критика, их поэзия, их зов, их весть, их аффекты, их общая мысль. Друзья — это те, кто понял, что происходит с миром, и восстал. Дружба — форма-жизни, отколовшаяся от капиталистического универсума. Дружба — решительный разрыв с миром хозяев и рабов. Дружба — заговор, конспирация, тайный сговор, что означает: бунт, мятеж. Только независимые головы и сердца способны пестовать свободную мысль, которая никому не принадлежит. Эта мысль и есть коммунизм. Он означает гражданскую войну, которая всегда начинается с отказа от ложной коммуникации.

Масколо пишет, что «каждый человек — это человек нуждающийся». Как я понимаю, материалистический поиск коммуникации и есть стремление к преодолению заложенной в современном человеке нужды. Ты говоришь, что это возможно только в заговоре друзей. Расскажи, как зарождается этот заговор, как формируется сообщество друзей?

Нуждающийся человек — это человек в разладе с собой, в тревоге, в кризисе. Согласно Масколо, дружба начинается именно с такой тревоги, когда ты перестаешь верить обществу и его охранникам, а заодно и себе послушному. Все, существующее в социуме, ставится под сомнение и начинается поиск выхода. Разделить это сомнение и этот поиск с кем-то — начало дружбы. Сообщество друзей рождается из разделенного бессилия, тревоги и возмущения. Все готовые помыслы и установки — фальшивка, необходимо новое начало. Фуко назвал подобные состояния мысли и жизни «точками ереси» — когда смысл, идея, идентичность, принадлежность к чему-то вдруг взрываются и возникает импульс отказа, пересмотра, ухода, сопротивления. Так люди (сам Масколо, например) покидали ряды коммунистической партии, осознав ее фарисейство и убожество. Точно так же сингулярности вроде Арто или Батая разрывали связь с так называемым художественным авангардом, превратившимся в конформистскую богадельню, где одни наживались, а другие прозябали. История революционных движений полнится блистательными еретиками: Вальтер Беньямин, Амадео Бордига, Жак Каматт, Франц Фанон, Морис Бланшо, Дионис Масколо, Франко Фортини… И все они верили в дружбу. Причем иногда это мог быть союз с мертвым другом. Беньямин признавался: «В сегодняшней ночи мне светит только свет Гельдерлина». Жан Жене нашел друзей среди палестинских повстанцев, Бордига — среди сборщиков фруктов в Сицилии, а Масколо — в любви-дружбе с Маргерит Дюрас и Робером Антельмом. Эта хрупкая, уязвимая, но незаменимая дружба — одновременно форма-жизни и форма заботы (о друге), форма ухода и форма коммунизма, форма страсти и форма борьбы с властью. Но прежде всего — это форма непокорной, бунтующей мысли. А такая мысль — заговор, посягательство, крамола. Джорджо Агамбен дал самый убедительный образ дружбы: апостолы Петр и Павел в смертном объятии под мечами легионеров.

Агамбен, размышляя над образами Петра и Павла у Серодине, приходит к выводу, что дружба — это «близость, о которой невозможно составить ни представления, ни понятия», что друга нельзя узнать, как определенную сущность. Можно ли сказать тогда, что подлинная дружба всегда ускользает от установленных идентичностей, что она своего рода упражнение в постоянном взаимном открытии и познании?

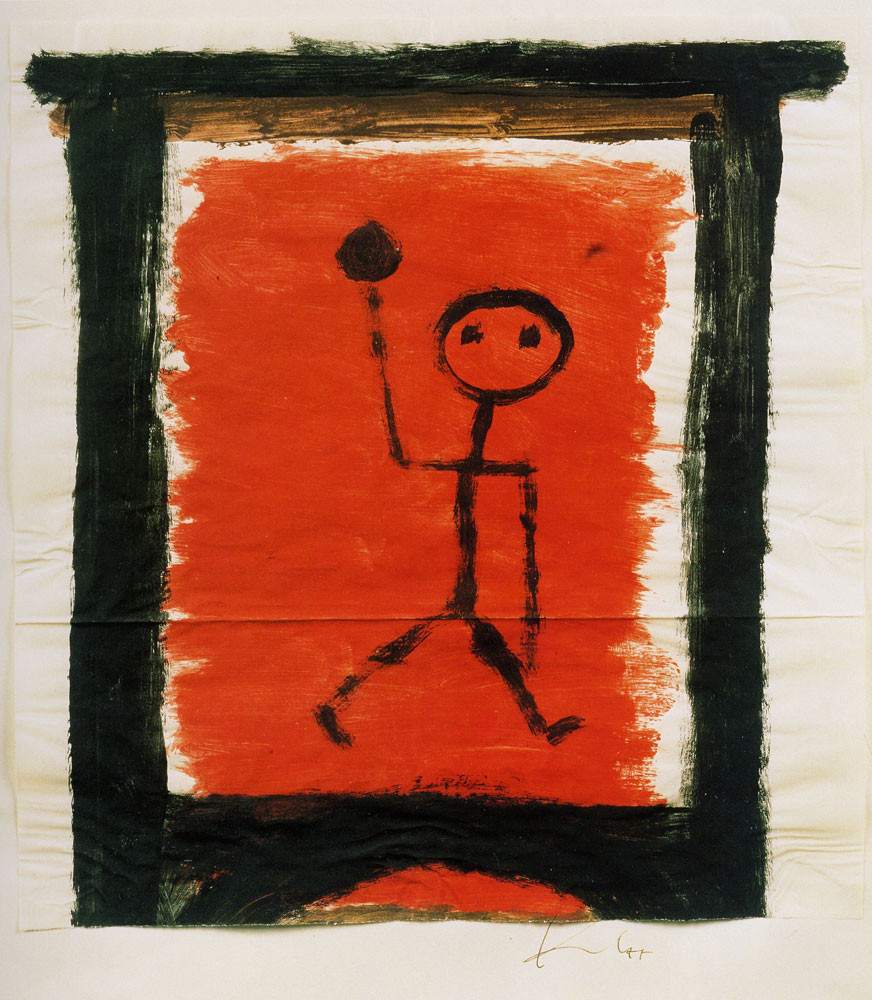

Дружба — не упражнение. Пускай упражняются теннисисты, балерины и полицейские. Некоторое представление о дружбе дает высказывание Бланшо, которое я сейчас приведу, чтобы оно выжгло дыру хотя бы в моих мозгах, если чужие мозги останутся к этому невосприимчивы. Вот: «Отказ — первая коммунистическая практика. Отказ от всего, что принадлежит им. Вопрос не стоит о противостоянии их словам, их идеям, их ценностям. Отдадим им это все, потому что они уже имеют все это. Да, все ценности, истину, знание, благородные привилегии, красоту, включая искусства и словесное творчество, все человеческое мы отдадим тем, кто пребывает в согласии с существующим обществом: это принадлежит им. Добро на их стороне. Они могут жить с этим добром как с Богом или как с тем, что называется гуманизмом: это их, относится лишь к ним, позволяет лишь им общаться друг с другом и друг друга признавать. Ну, а что другим? Другим, или, иначе говоря, нам — нехватка, недостаток речи, полное безвластие — то, что Маркс по праву назвал «дурной стороной», то есть нечеловеческое: еще одна идеология, разумеется, но радикально другая, и, чтобы достичь ее, мы должны освободить себя от всех их ценностей, включая свободу, уже достигнутую. Иными словами, и со всей серьезностью, хотя и не без трудности: разрушение категории универсального. А затем уже создание новой истины. Вступить в заговор — вот. Показать тюремные решетки и покрасить их в красный цвет — чтобы затем разрушить их. Сделать свое бессилие силой саботажника. Необходимость разрыва со всем существующим — доблесть саботажника».

Вот это и есть дружба в ее основаниях: разлом.

Заострю практический аспект: а есть ли у этой дружбы какие-либо организационные принципы? На чем будет строиться взаимодействие в этом сообществе? На спонтанном «заговоре сердец и умов», оформляющемся в «летучую коммуну»? Или нужно что-то еще?

Организация друзей — коммуна. Коммуна рождается всякий раз, когда существо дезертирует из общества (из мировой Империи) и находит других дезертиров. Коммуна — место, где формы жизни осуществляют становление-вместе; место, где возникает гражданская война, понимаемая как опасная игра между разными формами жизни: отколовшимися от Империи и принадлежащими ей. В сущности, коммуна — это совокупность общих мыслей и поступков, разрушающих инфраструктуру и логистику Империи — ее экономические, политические и социальные аппараты. Коммуна — материализация гражданской войны и манифестация ухода. Одновременно коммуна есть прообраз возможного всемирного переворота в чувствовании и восприятии мира: планетарного взрыва чувств и мыслей, который разрушит Империю и откроет возможность иных миров. Говоря языком Делеза и Гваттари, коммуна — это машина войны, создаваемая на линиях бегства. Такая машина имеет целью не войну как таковую, а скорее создание особого непрозрачного, тайного, конспиративного места — складки, где можно по-новому мыслить и чувствовать, жить и радоваться жизни. Это место должно быть отвоевано у Империи, у ее менеджеров и агентов. И да — машина войны может существовать только как летучая — номадическая — сила. «Номадизм — это комбинация машины войны и складки», — говорил Делез, прекрасно понимавший, что любая оседлая жизнь — часть имперской стратегии одомашнивания, приручения и контроля.

Ты упоминаешь Масколо, Агамбена и ряд других мыслителей, так или иначе переосмысливающих коммунизм. При этом сам термин имеет глубокие корни в марксистской философии. Как ты относишься к Марксу и его идеям?

Как известно, Маркс сказал: «Я не марксист». Эта фраза иногда используется, чтобы уберечь Маркса от грехов его самопровозглашенных последователей. Тем не менее, грешить начал сам Маркс. Он и его сторонники подчинили себе Первый Интернационал — с этого все и началось. Как всякая секта, желающая опоясать собой мир, марксизм разработал рациональную (научную) теорию для интерпретации мира и его истории, а заодно и политическую доктрину, чтобы захватить в этом мире власть. Так секта превратилась во всемирную религию. Маркс стал пророком и Святейшим Отцом всей революционной интеллигенции, именующей себя не без гордости марксистами. В 1917 году большевики взяли власть — Ленин сделался главным апостолом сперва мировой революции, а потом, вопреки собственному желанию, победившей в одной отдельно взятой стране революционной марксистской теории. Он сам заявлял: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Ну и так далее… Сталинизм заменил марксизм как его государственное, имперское, выморочное и окончательное поругание. Понадобились могучие усилия еретиков и многочисленные разрывы с официальным коммунистическим движением (партиями), чтобы вернуться к мысли Маркса и переоткрыть ее заново. Это были не только ранний Лукач или Беньямин, не только Бордига или Каматт, но и Ситуационистский интернационал, Quaderni Rossi, Potere Operaio и другие группы, искавшие опору в работах Маркса, но не примкнувшие к мировой марксистской церкви с ее священнослужителями и чревовещателями. Даже такой далекий от марксизма мыслитель, как Делез, однажды сказал: «Я думаю, Феликс Гваттари, как и я, остаемся марксистами, каждый на свой манер». Что он под этим подразумевал? Конечно, не классовую борьбу, а бунтовщический потенциал и память о находках Маркса как непримиримого противника всего существующего. Этого уже достаточно, чтобы помянуть добрым словом лондонского бородача. Он все понимал и однажды написал Энгельсу: «Хорошо, что мы оказались в изоляции, потому что партийные склоки и компромиссы отвратительны». Совсем как Роза Люксембург, сказавшая: «Синицы ближе моей душе, чем все партийные товарищи».

Возможно, самым слабым местом в мышлении Маркса был его ужас перед конспирацией, тайными обществами и подпольными вылазками. Между тем именно конспираторы, подобные Огюсту Бланки, делали коммунизм не всепобеждающей теорией, а ежедневной революционной практикой. Маркс этого не выносил, что и подвигло его к идее авангардной партии, призванной просвещать и вести за собой невежественные массы к их окончательному спасению. Но коммунизм — это не цель, а средство: слово и действие, приводящие к взаимопроникновению душ здесь и сейчас.

Ты говоришь о коммунизме как о «процессе материалистического поиска коммуникации», а не о готовой системе. Какое, по-твоему, место у искусства в этом поиске? И как избежать ситуации, когда искусство превращается из коммуникации в инструмент Империи?

Для начала еще пара цитат. Бодлер писал Флоберу: «Слепая вера в дружбу подразумевает истинную политику». И в письме Гюго: «По своей природе дружба непогрешима и неуправляема». Из этого очевидно следует, что были поэты и художники, понимавшие, что такое коммунизм.

Искусство как социокультурный феномен, как инфраструктура и институция (а оно сейчас функционирует именно в этом модусе) — один из главных инструментов Империи в деле пацификации и оглупления населения. Идет непрерывная культурная экспансия во всем ее фальшивом многообразии, и в этой мути захлебываются многотысячные потребители и тонут те подрывные элементы, которые сохраняются в отдельных опусах или образах. Поэтому «Тиккун» дает очень дельный совет: не замечать нынешний культурный аппарат вообще. Игнорировать его. Это, наверно, самое правильное. Но как быть тем, кто по-настоящему любит кино, поэзию, живопись? Как быть тем немногим честным художникам, которые вляпались в культуру, как кур во щи? Ответ один: атаковать этот аппарат. Мстить ему за уничтожение живой вести освобождения (настоящее искусство — непримиримая к власти весть). Месть и атака — революционное действие, противостоящее ресентименту — подавленной мести и ненависти. Атаковать аппараты рисково и весело, но если это противно твоему темпераменту, есть другой выход: уход.

Что же касается читательницы и зрителя, то ему и ей необходимо находить в культурной пропасти те фрагменты или произведения, которые оживляют и понуждают к вызову. Искусство прошлого — богатейший резервуар возмутительных идей и образов, только и ждущих, чтобы ими воспользовались непокорные дети и старики. Искусство — это прежде всего память о божественном неповиновении, а потом уже музейное барахло. Всякий, кто идет в библиотеку или музей, должен дрожать от нетерпения: скорей бы получить импульс к восстанию. Искусство Джотто, Данте, Гойи, Бальзака или Достоевского заставляет добросовестного обожателя вспомнить, что мир — не капиталистический дизайнерский «энвайронмент», а безудержная мистерия, ожидающая твоего в ней участия.

И еще: мертвые поэты и художники, как и все мы, нуждаются в спасении и избавлении. Их молниеносное и блаженное вызволение из забвения — радостная обязанность живых зрителей и читательниц. Эти последние должны вступить с мертвецами в тот самый «процесс материалистического поиска коммуникации», который и есть коммунизм. «Душа в душу», как сказал один из героев русской классики.

Возвращаясь к коммунизму: чьи его определения, помимо формулы Масколо, тебе близки?

Настоящие определения — это словесные жесты, срывающие маскировку с поверхности капитала и Империи и открывающие то, что должно быть увидено.

«Невидимый Комитет» пишет: «Коммунизм есть реальное движение, переворачивающее существующее положение вещей».

Иными словами: коммунизм — это разрушительный процесс, останавливающий экономические и социальные аппараты, и делающий видимой материальность форм жизни и их борьбу. По сути, коммунизм — место гражданской войны, где различия между формами жизни вступают в игру, и коммуникация между ними делается возможной. В опыте коммунизма столкновение, конфликт и противоборство становятся самой сущностью коммуникации между различными формами жизни. Открываются не только антагонизмы, но и связки живых существ — их диспозиции, их отношения, их констелляции, их истины. Возникает подлинная связь между жизнью и речью (о чем и говорит Масколо). Коммунист держит свое слово так близко к своему сердцу и языку, как это только возможно: опыт оживает в слове, слово оживает в опыте.

Как сказано: от коммунизма нечего ожидать — коммунизм должен быть осуществлен.

Исходя из этого понимания, кого из исторических фигур, мыслителей и художников прошлого можно, на твой взгляд, назвать коммунистами, даже если они сами себя так не идентифицировали? Кого ты видишь предшественниками или практиками «заговора друзей», стремящихся к подлинной коммуникации и борющихся за освобождение от власти капитала и Империи?

Вот просто три имени без всяких комментариев: Александр Ульянов, Александр Беркман и Шолем Шварцбард — несравненные коммунисты и чудесные конспираторы. Еще назову имя Петра Андреевича Аршинова. А если говорить о мыслителях, то Гюнтер Андерс, Эрих Унгер и Жак Каматт.

Ты упомянул Александра Ульянова. Чем для тебя важна именно его фигура среди множества других революционеров того времени? Почему именно он, казненный за покушение на царя, а не, допустим, Перовская, которую тоже приговорили к высшей мере наказания, но уже за удачную организацию убийства императора?

Я и Перовскую люблю и уважаю. Я всех мертвых люблю, потому что они в земле (и на небе) становятся мятежниками и глядят на живых из своей дали, презирая их конформизм, трусость и слабоумие. Мертвые глядят на живых и шепчут: «Ну же, имбецилы, давай, скорее…» Среди ныне живущих бунтовщиков мало. Только анонимные крамольники и еще несколько отважных с именами. А среди мертвых — КАКИЕ имена и какие воспоминания об их деяниях: Ульрика Майнхоф, Гудрун Энслин, Эмма Голдман, Марина Цветаева, Карла Лонци, Софья Перовская, Джейн Боулз, Артюр Краван, Бруно Равен, Франц Юнг, Виктор Серж, Феликс Фенеон, Франко Фортини, Мозес Добрушка, Франсуа Вийон, Франсуа Рабле, Иисус из Назарета, Спартак, Артюр Рембо, Гюстав Курбе, Нестор Махно, Антонен Арто, Тиль Уленшпигель… Смерть делает людей революционерами, вольнодумцами, подстрекателями и главное — ушлецами. Ибо сказано: это не революционеры делают революцию — это революция делает революционеров.

Ты уже не раз в разговоре упоминал важность конспирации для практики коммунизма. Давай поговорим о ней. Какие методы конспирации, использовавшиеся революционерами прошлого, могут быть актуальны и эффективны сегодня — в условиях тотальной цифровой слежки и контроля, диктата «кибернетической власти», о которой еще в конце ХХ века писали «Тиккун»? Как друзья могут создавать и поддерживать пространства для подлинной коммуникации и заговора, оставаясь невидимыми для систем надзора?

Как заметила группа революционных друзей-анонимов, посвятивших конспирации целую книгу (Manifeste conspirationniste), в первую очередь необходимо освободить это понятие от ауры чрезвычайности и эксклюзивности. На латыни conspiratio означает «гармония» — не только музыкальная гармония, но и согласие между существами. В литургии первых христиан conspiratio — поцелуй в губы, подразумевающий «одно дыхание», единый дух посвященных. В Средние века подобный поцелуй закреплял союз рыцаря и сюзерена, а потом практиковался у мафии, что встречается и ныне. На старофранцузском языке complot означает попросту «собрание» — группу людей, компанию, встречу. Сonspirare — это «дышать одним воздухом, дышать вместе». Любая сходка в этом смысле — конспирация, хотя бы потенциально. То, что это слово приобрело зловещий и даже преступный характер, показывает, насколько наш словарь пропитан государством и его поклепом. Для государства любая незаприходованная встреча людей, не включенных в аппараты, — уже конспирация и угроза.

На самом же деле способность и стремление к конспирации — неотъемлемое свойство любой формы жизни. Не существует прозрачной человеческой реальности или прозрачного существования — конспирация пронизывает действия и желания всего живого.

Теперь два слова о заговорах, комплотах и конспирациях друзей-революционеров. Чтобы их дела и замыслы не были раскрыты властью, они должны быть летучи как вылазки номадов. И их должно быть много. И они должны быть ризоматичны. И еще они должны быть игривы и бесстрашны, как ветер в пушкинской «Сказке о мертвой царевне». Кроме того, общее дыхание революционеров живет не только в их физических встречах и действах, но и в книгах, которые они читают и которые их вдохновляют. «Тысяча плато» Делеза и Гваттари, «Высочайшая бедность» Агамбена или «О понятии истории» Беньямина могут стать конспиративными произведениями (взрывами книжного магазина, по слову Делеза), если их адекватно читать и жить согласно их идеям. Например, фрагмент Гельдерлина «Сommunismus der Geister» («Коммунизм душ») вылился в конспирацию Бланшо и Масколо, помысливших свой коммунизм на основе озарений поэта.

Сегодняшняя цифровая слежка, несмотря на ее видимую тотальность, не может помешать комплотам друзей, собравшихся в условленном месте без мобильных телефонов и обсуждающих «Сезон в аду» Рембо или готовящих ограбление банка. Заговорщики-революционеры знают про контроль и цифровую слежку — и понимают, что она держится на соплях одураченных властью.

Уже не один год среди русскоязычных либертариев активно обсуждаются идеи Владимира Шалларя, синтезирующего в своих текстах теологию и коммунизм. Он рассматривает раннее христианство как прообраз коммунистических общин, чья протестность и альтернативность существующему порядку сделали его значимой общественной силой. В основе этой альтернативы, по Шалларю, лежит божественная заповедь общности и беззакония, противопоставленная человеческому закону, порождающему частную собственность и вслед за ней — все зло этого мира.

Насколько созвучно твое понимание коммунизма с подобным теологическим прочтением? Какова, на твой взгляд, роль религиозного, сакрального, божественного в контексте коммунистической практики?

Я не читал Владимира Шалларя, поэтому не могу говорить о его идеях. То, что теология крайне важна для понимания современного мира, хорошо известно с тех пор, как вышли работы Карла Шмитта, — этой гладкой и упругой залупы власти.

Беньямин писал, что капитализм — самая жестокая религия из всех когда-либо существовавших. Секуляризованной теологией пронизано все вокруг: политика, социальность, культура, ежедневная жизнь в утробе всемирного Левиафана. Заявления о конце теологии — уловка, позволившая утвердить абсолютное правление теологии. Чем невидимей власть, тем она эффективней. Это прекрасно понял Ницше со своим Антихристом. Опираясь на него, Масколо писал: «Всякая возможность невинности уничтожена, проклятие не знает границ, став спятившим тираном каждой секунды жизни душ. Еще до того, как душа открывает глаза на мир, любая новая жизнь уже обречена на смерть: грех стал первородным грехом». Таков итог христианской теологии, превратившейся в капитализм. Евангелие не говорит о первородном грехе, но церковь и государство утвердили его как закон.

Однако, как сказано в Каббале: «Импульс снизу вызывает отклик наверху». Душа, жаждущая общения с духами предков, с божественным началом, находит божественность вопреки всему. Божественное — это цветок, скала, море, дерево… И плевать на жертвоприношения, на грехи и эсхатологию, на церковь — аппарат послушания. Связь с божественным осуществляется напрямую — и радостно. Божественное уже присутствует в нас, его только надо открыть. В Коране сказано: «Аллах ближе к тебе, чем твоя яремная вена, человек». Так оно и есть.

В начале беседы я упомянул твое определение коммунизма как «летучей коммуны свободных существ в сговоре с предками и природой». О предках мы уже поговорили, а как насчет природы? Что ты подразумеваешь под этим «сговором»? Как коммунистически взаимодействовать с природой?

Чтобы понять коммунистическое отношение к природе, нужно вспомнить формулу справедливости, данную Беньямином: «Справедливость подразумевает такую человеческую жизнь, которая протекает в согласии с природой, а природа бедна». За этим определением стоит нечто чрезвычайно важное: аффирмация коммунистического аскетизма. Сейчас принято думать, что аскетизм — идеология и практика «против жизни», и это так и есть, если понимать жизнь как ее понимают современные люди: как общественное прозябание-потребление, подчиненное экономике во всех ее унизительных аспектах. Это пустотная жизнь, где все решают не тела и души, а аппараты контроля и пропаганды. Это жизнь в Империи капитала.

Коммунистическая жизнь подразумевает выход из общества и экономических отношений. В такой жизни на первое место выходит прикосновение к реальному миру — прикосновение души и прикосновение тела. Буквально: коммунист начинает притрагиваться ко всему живому — к растениям и животным, к земле и морю, к отзывчивым человеческим телам и душам. И не только притрагиваться: коммунист проникается этими телами, пытается жить с ними общей (коммунистической) жизнью. Именно это имел в виду Рембо, когда сказал: «Я — это другой». И именно это есть основа коммунистической аскезы.

Коммунистический аскетизм означает последовательное разрушение всех социальных связей в пользу совершенно иной общности с живыми душами и телами. Эжен Минковский определил душу как дыхание, проникающее в другое дыхание. Но ведь дышат не только люди и звери, дышит вся (убиваемая капиталом) природа. И коммунист, следуя древним кудесникам и пророкам, оживляет своим дыханием изнасилованную природу. И природа отвечает ему тем же. Более того, он превращает опоганенную и замордованную культуру в живую природу, необходимую для свободных форм жизни. Об этом думал Мандельштам, когда уподобил слово упавшему с горы камню. Мертвый язык становится живой речью, если освободить их от государственного террора и вернуть во владения Орфея, певшего для птиц и деревьев — для живой природы.

Как сказал поэт Франко Фортини: «Коммунизм — это процесс, позволяющий материально ощущать так называемые духовные вещи». Люди прошлых времен справедливо думали, что природа и дух не противоречат друг другу, что природа божественна по сути. Коммунист в его сражении с капиталом и властью подтверждает это. Поэтому коммунизм и поэзия — одно.