Прогулки по цветовому полю

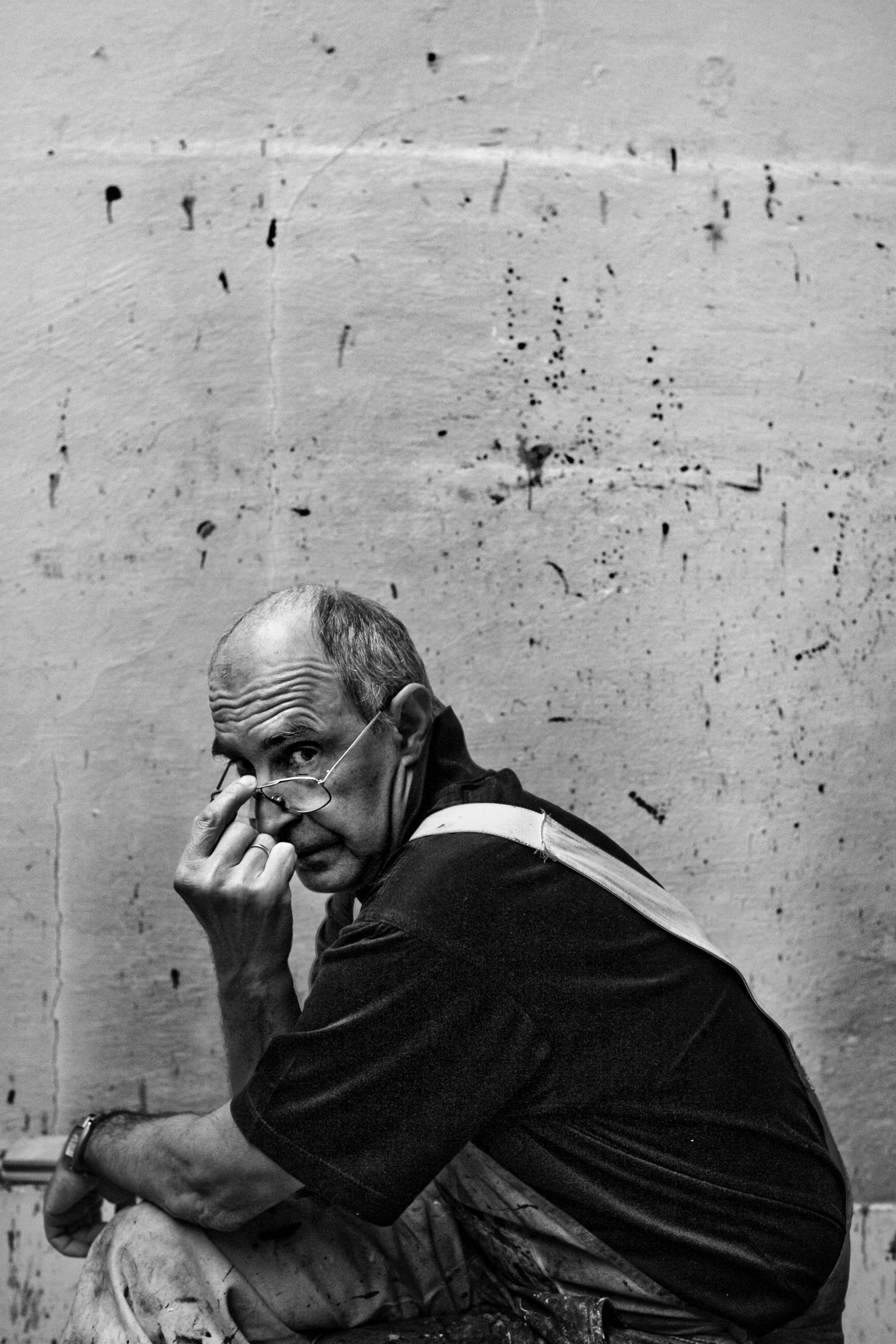

Тиберий Сильваши “Эссе. Тексты. Диалоги"

Буквально месяц назад вышел в свет сборник эссе художника-абстракциониста Тиберия Сильваши. И прежде чем поделиться несколькими впечатлениями от этой книги, позволю себе небольшую преамбулу. В декабре прошлого года в киевском пространстве Closer проходила лекция о Марке Ротко, американском абстрактном экспрессионисте. Несмотря на самые теплые чувства к его творчеству, я до последнего был настроен по поводу этого выступления крайне скептически. Живопись, особенно абстрактная, весьма субъективна: кому-то нравится, кому-то нет, о чем тут можно говорить? — думалось мне. К тому же имя лектора, которым, как вы наверное поняли, и был Сильваши, мне мало что говорило на тот момент. В-общем, вечер тот все же стал вечером открытий. Правда, с Ротко не связанных. Открыт был как лектор, искусствовед и вообще человек широчайших познаний — Тиберий Сильваши.

Теперь по поводу самого сборника. Мне кажется, что эссе были подобраны таким образом, чтобы дать читателю представление о том, что в действительности стоит за абстрактным полотном, какова природа абстракции и крайней ее формы — монохромной живописи, известной еще как живопись цветового поля (color field). Именно монохромомными “цветовыми объектами" и занимается Сильваши большую часть своей жизни, и надо сказать, его тексты проливают немало света на это странное аскетичное искусство. Картина, по утверждению автора, давно перестала быть "окном в мир”, монохромная же картина — это скорее экран, в котором зритель может увидеть себя. А создание такой картины — своего рода духовная практика.

От искушенного читателя не ускользнет экзистенциальная и метафизическая риторика, к которой автор прибегает, описывая Реку Цвета, свой личный опыт как

Особо следует упомянуть эссе, посвященных художникам прошлого и настоящего, которых в сборнике немало, и все они по-своему хороши, будь то записи о Рембрандте, Вермеере (наиболее мною почитаемом из голландцев), де Кирико, или о наших живописцах: Татьяне Яблонской, Анатолии Криволапе, Олеге Животкове. Написано безгранично тепло и душевно, читается же — с огромным удовольствием.

Раздел диалогов, напротив, слегка разочаровал. Вина в этом вовсе не на Тиберии Иосифовиче, а исключительно на отдельных его интервьюерах. Одно-два интервью отличились несвязанностью вопросов друг с другом и низким уровнем их качества в-целом. Возможно, в изданиях вроде газеты “Капитал” такой уровень считается нормальным…

Если закрыть глаза на эти незначительные и от автора слабо зависящие нюансы, то можно смело заключить: сборник вышел на славу и настоятельно рекомендуется к ознакомлению ценителям интеллектуальной публицистики и современного искусства. Почему-то художники редко утруждают себя высказываться о