Иероглифы других миров. Эссе о двух сторонах воображения.

Возможно, вы слышали о загадочном Кодексе Серафини — иллюстрированной книге, написанной на неизвестном языке и описывающей какой-то иной, сюрреальный мир. Или о знаменитой «Книге вымышленных существ» Борхеса. Или о других странных произведениях, которые с тщательностью энциклопедии описывают что-то несуществующее или поистине эфемерное. О встрече логики и сюрреализма рассуждает Иван Кудряшов в своем эссе специально для Concepture.

Что может поведать книга о другом мире, которую нельзя прочесть? Почему на старинных картах и детских атласах реалистичные географические очертания соседствуют с рисунками и удивительными надписями (вроде «Hic sunt leones»)? Должны ли быть классификации предметов логичными и исчерпывающими? Откуда у нас привычка к спискам, упорядоченным по алфавиту, если в мире вещи никогда так не сгруппированы?

И вообще, что общего у всех этих вопросов? Все они касаются воображения.

Помните ли вы свои детские ощущения от первых встреч с энциклопедиями, иллюстрированными атласами и учебниками? Иногда они поражают и захватывают воображение, особенно если ребенок еще не умеет читать: не способный пока понимать логику связей, он

Многих впоследствии это вдохновляет на создание своих миров — от рисования карт несуществующих мест до подробных списков ирреальных вещей. Когда же дети вырастают, то союз воображения и порядка распадается: одни предпочитают отвлеченное творчество, другие — строгий научный интерес к этому миру.

Воображение же считалось слишком стихийным и субъективным, поэтому на нем, дескать, строятся вещи максимально далекие от системы — поэзия, живопись, игра. Сегодня этот взгляд уходит в прошлое: с точки зрения современной когнитивной теории мышления, всякая абстракция — продукт воображения и языка, а граница между логической и ассоциативной связью проблематична (и часто это просто род конвенции).

Что же происходит, когда снова встречаются система и свободная ассоциация? Так появляется нечто сюрреальное. Сюрреальное в его изначальном смысле, означающем не мир фантазий, а нечто что проглядывает поверх реальности — от чувства дежавю или жамевю до неожиданных ассоциаций и параллелей между наблюдаемыми вещами. Возникают произведения, демонстрирующие удивительные преломления авторской фантазии, стремящейся ухватить и систематизировать мир, данный в опыте.

Примеры подобной интервенции поэтического и сюрреального в логику порядка — это и Кодекс Серафини, и китайская классификация животных Борхеса, и фильм «Отсчет утопленников» Питера Гринуэя, и книга «Фрагменты любовной речи» Ролана Барта, но также это и творчество душевнобольных, стремящихся ухватить и каталогизировать проявления собственного бреда.

Шифр без ключа

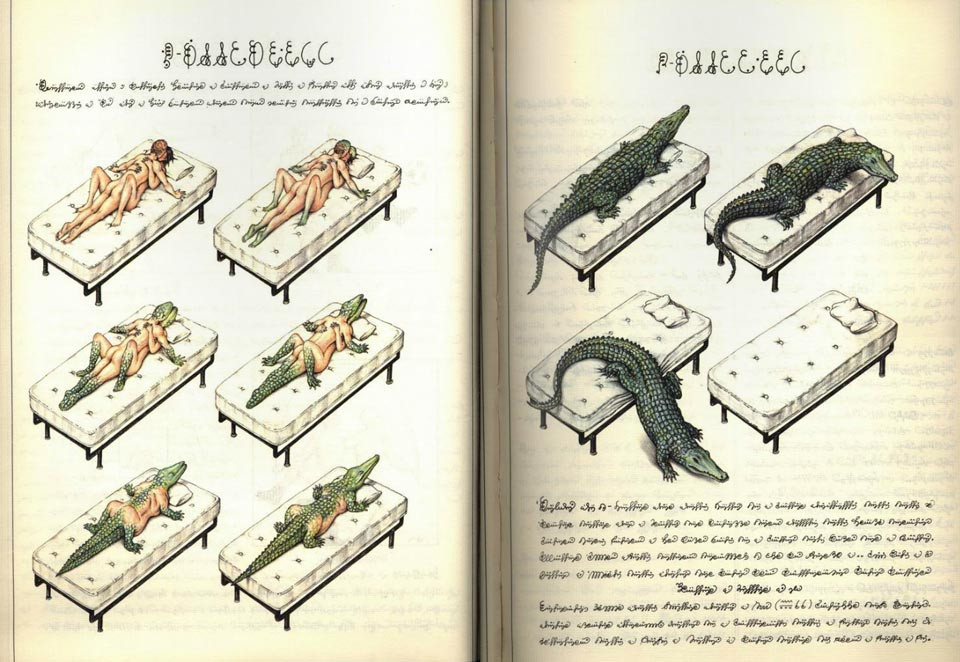

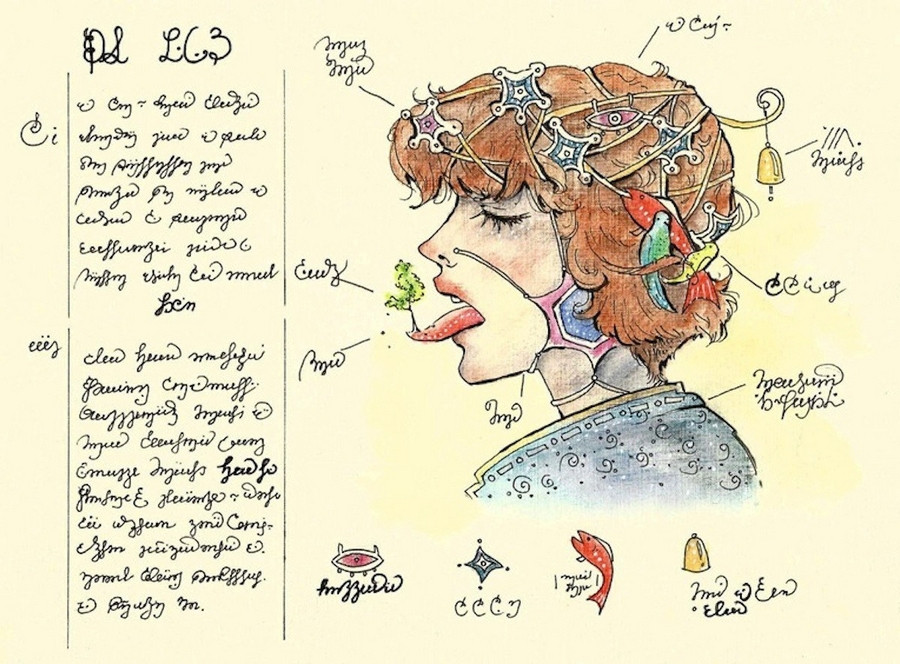

Давайте для начала взглянем на Codex Seraphinianus, чье полное название можно перевести так — «Странные и необычные представления животных, растений и адских воплощений нормальных вещей из глубин сознания натуралиста/антинатуралиста Луиджи Серафини». Эта книга была издана в конце 70-х годов ХХ века и сразу же привлекла внимание не только людей искусства, но также математиков, лингвистов, криптологов.

Кодекс был написан на неизвестном языке и щедро иллюстрирован. По своей структуре он состоит из 11 глав. Они посвящены фантастическому миру, а конкретно — его флоре, фауне, разным расам, естествознанию, технологиям, поведению и культуре некоторых существ, их истории, письменности, одежде и питанию, а также играм и архитектуре.

В силу очевидных отсылок к манускрипту Войнича, изображениям сюрреалистов, Босха и Эшера многие догадались, что это своего рода пародия на стиль энциклопедии. Да и автор не пытался скрыть факт того, что книга — явный фейк, как, например, это сделал Жан-Пьер Пети, автор мистификации про планету Уммо. Впоследствии был обнаружен и источник вдохновения автора — рассказ Борхеса «Тлён, Укбар, Орбис Терциус».

При этом некоторые ученые всё равно продолжали пытаться расшифровать письмо книги. Кстати, система счисления в итоге была разгадана — это аналог обычной позиционной системы с основанием 21. В 2007 году автор кодекса Луиджи Серафини публично объявил о том, что язык книги принципиально асемичен, то есть строился не на идее слова, а на рисовании по ассоциации (элементы этого письма брались из очень разных языков).

Как бы то ни было, затея Серафини сработала: нечто похожее на буквы соблазняло читателя на поиск смысла и построение догадок, а странные гибридные образы провоцировали воображение на личные аналогии. Кодекс в этом смысле — яркий пример современного произведения искусства. Оно не содержит в себе смысл и не повествует — оно само порождает эффекты и события.

Это одновременно и проявление мира фантазий автора, и обращение читателя к самому себе. Ведь образы, непривязанные к нашему миру, порой срабатывают как экран для проекций лично важных переживаний и мыслей, в том числе еще не нашедших себе форму выражения. Более того, Серафини очень близко подошел к тому, что буква и структура — это нечто, что воплощает не только смысл, но и элемент насаждения (что попытался исследовать поздний Лакан).

По сути, путешествуя по этой энциклопедии воображаемого мира, человек так или иначе должен был прийти к себе — почувствовать интерес к знанию или к своим ассоциациям, вспомнить детское чувство от книг, задаться вопросом зачем он тратит время на эти странные каракули и найти что-то более ценное. Как заметил автор, «сейчас можно проделать над собой такой фокус, зайдя на китайский сайт, например, а тогда пришлось создать Кодекс, чтобы заставить людей вот так что-либо понимать».

Вот только сегодня никто не будет так делать, скорее уж почитают сам Кодекс или про него. Что и делают, например, многие дизайнеры (и еще один французский хореограф), черпая в нем вдохновение. Кстати, в 1988 году художник Ксю Бинг (Xu Bing) вырезал из дерева книгу вымышленных иероглифов под названием «Книга с Небес» (второй смысл этого выражения: «абракадабра» «тарабарщина»).

Мир, возникающий из словаря

Более сложный вариант смысловой провокации продемонстрировал в своих произведениях уже упомянутый Хорхе Борхес. В рассказе «Тлён, Укбар, Орбис Терциус» он столь тонко перемешал реалии, известные лишь энциклопедистам, с выдумками и отсылками к литературе, что исследователи до сих пор спорят и сверяют списки персонажей и мест, упомянутых в нем. Да и философская составляющая изрядно будоражила некоторые умы: в мире Тлёна люди считают субъективный идеализм в духе Беркли — самоочевидным, а материализм — занятной, но странноватой придумкой.

Нечто похожее затем сделает и Милорад Павич в «Хазарском словаре» — в книге, состоящей из трех словарей, не столько ухватывающих общую тему (вопрос о выборе религии у хазар), сколько навязывающих реальности свое видение. Работа Павича одновременно читается и как критический взгляд на культуру, в которой всегда есть доминирующие над малыми культуры, и как интеллектуальная игра, в которой даже поверхностные связи терминов и/или статей порождают в уме читателя свой самостоятельный и почти осязаемый мир.

Именно на основе этого механизма Нил Кришнасвами разработал уникальную игру Лексикон. Игра, в которой каждый может себя почувствовать средневековым ученым, составляющим сумму знания — грандиозный труд о

Но еще задолго до создания такой игры в нее активно играл Борхес, например, создав свой аналог средневековых бестиариев — «Книгу вымышленных животных». Сюда же стоит отнести и другие его антологии несуществующего и несущественного — «Книгу ада и рая», «Книгу сновидений» и другие. Многих исследователей постигло искушение слишком легко отделаться от этой книги, назвав её калейдоскопом, сборником апокрифов или источником удовольствия от несущественной информации, пародирующей серьезную. Однако удивительно, что мало кто задался, казалось бы, очевидным вопросом: если Борхес имитирует бестиарий, то знаем ли мы зачем в Средние века они создавались?

Зачем написаны «Шань хай цзин» и многочисленные «Физиологи» де Фаона, де Фурниваля, а также неизвестных авторов? Почему отказавшиеся от язычества с его химерами и кентаврами монахи вдруг создали десятки новых гибридов — антиподов, псоглавцев, огненную саламандру и птицу пеликан, кормящую детей своим мясом? И не странно ли, что в IV веке Папа Римский Геласий наложил запрет на прочтение Александрийского «Физиолога»? А в период расцвета Высокого Средневековья около XIII века они множатся с завидной частотой?

Стоит сразу отметить, что попытки авторов снабдить описания известных и неведомых бестий морализаторскими выводами — лишь поиск алиби, прикрытие чего-то более глубокого и одновременно сомнительного. Думаю, подобной вещью было желание разгадать шифр мироздания, прочитать его через аллегории живых существ. А также удовольствие, которое мы испытываем, когда думаем, что познаем мир, особенно что-то тайное, скрытое от нас. Безусловно это могло быть сочтено не только грехом гордыни, но и ересью, опасно близкой к Каббале. И недаром Борхес так чувствителен к апокрифам (а когда описание оказывается единственным, то он сам сочиняет к нему альтернативу): апокриф — это и указание на борьбу за доминирующий взгляд на реальность, и присущий ему ореол тайны.

Кстати, в этом плане не менее любопытно сегодняшнее воскрешение интереса к бестиариям — в формате видеоигровых миров. При этом никакого секрета как минимум в удовольствии такого рода нет. Эволюционно мозг человека сформировался так, что всегда готов наградить нас дозой внутренних наркотиков за всё, что помогает выживанию — а это в том числе и знание/ориентирование в мире.

И мозгу всё равно — реальный это мир, схваченный вашим воображением или увиденный в виртуальной реальности. Давая волю своему воображению, всякий автор ощущает нить структуры, которая как будто способна в будущем ухватить порядок мира. Но в последний момент нить ускользает, оставляя нам то монстров (продукт поверхностной комбинаторики), то странноватые и непоследовательные классификации.

Классификации всего прочего

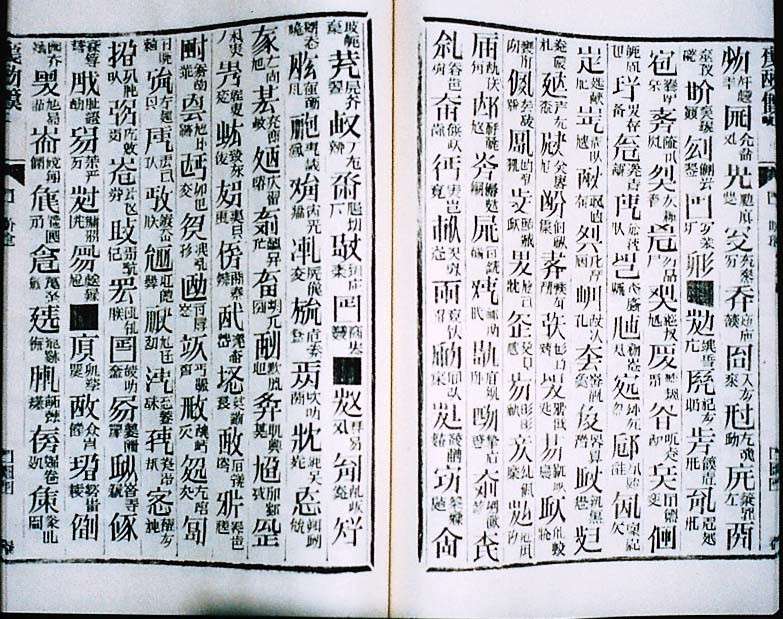

Странноватым и непоследовательным классификациям посвящен один из наиболее цитируемых рассказов Борхеса — «Аналитический язык Джона Уилкинса». Именно над этим рассказом смеялся философ Мишель Фуко, а когнитивный лингвист Джордж Лакофф увидел в нем проницательное наблюдение о том, что концептуальные системы других языков могут содержать в себе совершенно непривычные для западного ума категории (например, специальное слово для группы «всё остальное»). Прежде всего они обратили внимание на выдуманную Борхесом «китайскую классификацию животных», хотя это лишь остроумный пример, коих у автора сотни.

Согласно выдуманному автором «Божественному хранилищу благотворных знаний», животные делятся на:

а) принадлежащих Императору,

б) набальзамированных,

в) прирученных,

г) молочных поросят,

д) сирен,

е) сказочных,

ж) бродячих собак,

з) включённых в эту классификацию,

и) бегающих как сумасшедшие,

к) бесчисленных,

л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти,

м) прочих,

н) разбивших цветочную вазу,

о) похожих издали на мух.

Что ж, если вам кажется это слишком произвольным, то вы, видимо, никогда не сталкивались с МКБ-10 или философскими теориями эмоций и чувств. Этот список вряд ли бы так смешил, если бы подобные наборы «слов и вещей» не встречались в реальности сплошь и рядом. Особенно в рассуждениях не особо сообразительных прагматиков (чьи идеи поразительно напоминают бизнес-план гномов из «Южного парка»).

На мой вкус, этот короткий рассказ — блестящий образчик символизма. Он начинается с утери статьи из Британики, а заканчивается прозрачным намеком на то, что любая классификация полна умолчаний и дыр. И каков парадокс: именно поиски универсального ключа кодирования, унифицирующего языка — лучший пример несостоятельности самой идеи их существования. Всякая классификация мира оказывается произвольной и сомнительной — вероятно, как замечает Борхес, потому, что мы не знаем, что такое мир. Мира как

Однако невозможность постигнуть «божественную схему мира» никогда не отобьет у нас охоту создавать свои, человеческие схемы. Причем по некоторой иронии, осознавая это ограничение, мы, возможно, теряем в смысле, но приобретаем в удовольствии. Не секрет, что игра со всеми подобными принципами классификации — от алфавитного до цифрового — еще и источник эстетизации реальности. В обсессивном исчислении и упорядочивании есть свое прибавочное наслаждение — в приятной иллюзии контроля.

Эта эстетизация порядка, возникающего из случайности, — одна из центральных тем фильмов режиссера Питера Гринуэя. В

Так, например, в «Падениях» (1980) нам представлен биографический справочник-указатель по жертвам некоего Загадочного Ожесточенного Воздействия («ЗОВ»). В короткометражке «Человек, Музыка, Моцарт начинаются с М» (1991) использован формат азбуки, а в «Отчете утопленников» (1988), который также можно перевести как «Утопая в числах», одновременно используются логика алфавита и счета до ста. На протяжении всего фильма можно последовательно увидеть все числа от 1 до 100. Кроме того, по словам автора, в комнатах каждого из героев можно увидеть по 100 предметов на первую букву их имен.

В «Книгах Просперо» (1991) структура задается коллекцией необычных книг. В известном фильме «Повар, вор, его жена и её любовник» (1989) очевидны отсылки не только к натюрмортам малых голландцев, но и к иллюстрированным книгам рецептов. Схожий подход мы обнаружим и в «Гольциусе и Пеликаньей компании» (2012), где одним из сюжетообразующих элементов станет идея иллюстрации Ветхого Завета (особенно его наиболее сексуализированных историй).

В «Путешествие по букве H» (1979) история нанизана на схемы орнитолога, в нем также впервые упоминается Тульс Люпер, которому приписывается фраза «Посчитать нечто — значит обладать этим». Впоследствии трилогия «Чемоданы Тульса Люпера» и выстроится как аналог музейного собрания из 92 чемоданов, наполненных разными коллекциями.

Все эти примеры снова отсылают нас к простой, но не очень удобной многим идее. Порядок — это продукт Воображаемого, а потому всякий раз в нем будут проглядывать личные черты создателя. От фантазии универсального ждать не приходится, надежды на одинаково понятый порядок — тщетны. А то упорядоченье, что нам несет язык и число — Символическое — всегда будет далеко от реальности, изменчивой, склонной к мутациям и неуловимым отличиям. И, возможно, единственное, что мы можем с этим сделать — это не закостеневать в привычных рамках.

Придав движение воображению, мы можем открыть и свое участие в мире, что создаем вокруг себя. Наверное, для этого и нужно порой скрестить логику и сюрреальный бред. Ведь хоть кентавры не существуют, они реальны. Именно человек всегда был в большей степени кентавром и химерой, чем кто-либо. Всякий иероглиф иного мира говорит об этом: о том, что природа самого человека двояка и зыбка. Человек и есть загадка — других, пожалуй, и нет. Забывая об этой внутренней двойственности, мы сдаемся унылой реальности. Той, что задают другие, а не мы сами. Так что иногда, чтобы проснуться, нужно сильнее погрузиться в мир воображения.

Оригинал статьи на сайте