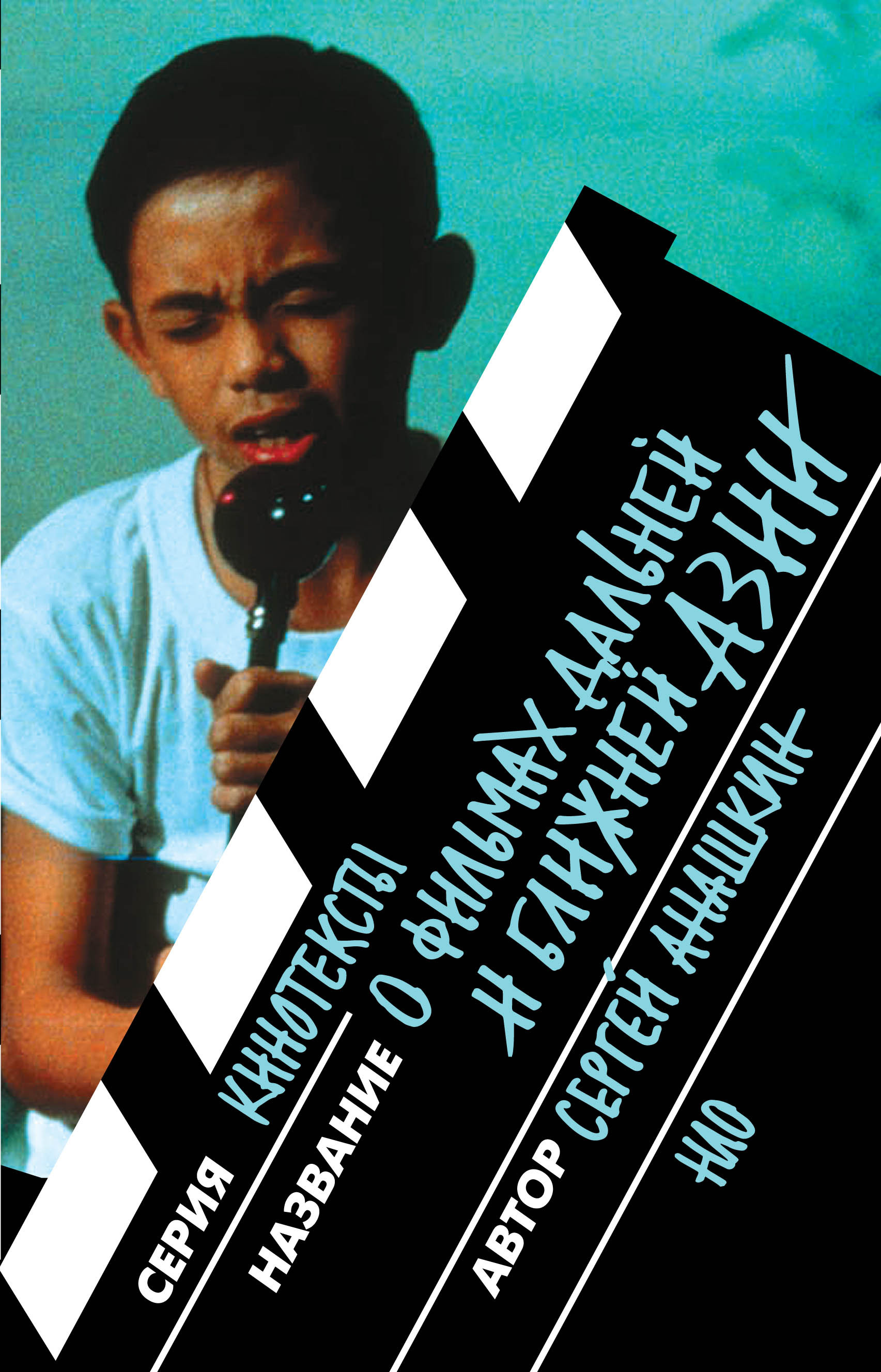

Насилие — способ коммуникации. Заметки о корейском кино: отрывок из книги «О фильмах дальней и ближней Азии: Разборы, портреты, интервью»

«Отчего в корейских фильмах так много жестоких сцен?» — спросил некий интервьюер у маститого европейского критика (это был не кто иной, как Тони Рэйнс, знаток и пропагандист азиатского кино). «Жестокость в корейских фильмах, конечно, имеется, но культа жестокости в них нет», — ответил эксперт. Здесь можно поставить точку. Но я попытаюсь развить эту мысль. Насилия в корейском кино — если брать его как совокупный продукт — ничуть не больше, чем в кино французском или российском. Но способы его проявления самобытны, коренятся в местных поведенческих стереотипах, сформированы под воздействием оригинальных перипетий исторической драмы страны. Если признать проявления агрессии одним из способов межличностной коммуникации, а показ сцен насилия — одним из стилеобразующих элементов кинематографической речи, можно говорить об особых, национальных диалектах жестокости.

Попробуем размежевать понятия. В обыденной речи слова «жестокость», «насилие» и «агрессия» образуют синонимический ряд. Но между их словарными значениями ощутимы определенные зазоры и нестыковки. Жестокость — проявление излишней суровости, немилосердность. Слово содержит потенциал оценочной категории, несет негативный подтекст. Степень злодейства определяет шкала морали. Насилие и агрессия — характеристики действия, точнее — взаимодействия: активного субъекта и объекта страдательного. Если верить словарям, агрессия — наступательная враждебность. Насилие же — одна из форм принуждения, способ подчинить себе другого, который бывает физическим или психологическим. Оно способно принимать определенную гендерную окраску. Мужья, как известно, бьют, жены — пилят. Возможен летальный исход. Агрессия — инструмент из арсенала насилия, выплеск ее — наглядный пример жестокости. Впрочем, при определенных условиях агрессия может стать оружием слабого: превентивным способом самозащиты.

Иностранные наблюдатели характеризуют корейцев как исключительно миролюбивый народ. Акты бытового насилия — рукоприкладство и мордобой — прилюдно случаются редко. Драки принято пресекать, драчунов — растаскивать, о чем конфликтующие субъекты, конечно же, осведомлены. Большинство поединков сводятся к пустой показухе: демонстрации воинственного настроя через невербальные знаки агрессии. Вот описание ритуала взаимного устрашения: «Два подвыпивших мужика о

В кино — иначе. Герои привыкли драться не на жизнь, а на смерть. Гангстеры и люмпены то и дело пускают в ход кулаки, шагают стенка на стенку — с бейсбольными битами и арматурой в руках. Современные корейские режиссеры не избегают показа членовредительства — пробитых голов, сломанных рук, оттяпанных пальцев, пропоротой плоти, кровоточащих ран. Демонстрацию вспышек насилия проще всего списать на условности авантюрного жанра. Но возникают они не только в фильмах действия, то есть в криминальных, гангстерских, исторических боевиках, не слишком правдоподобных по меркам бытовой логики. Сцены рукоприкладства можно найти и в житейских драмах, и в штучных, полижанровых опусах артхаусных авторов. Сценаристы и режиссеры предпочитают исследовать пограничье поведенческой нормы. Показ состояний неистовства помогает дать выход накалу страстей, обнажить, что называется, нутряной драматизм ситуации. Аффект — выход за пределы этикетного поля, прыжок в переходную зону, что стыкует культурные коды и первобытный инстинкт.

В состояние исступления способны впадать не только отдельные личности, но и целые группы людей. В истории Корейского полуострова в ХХ столетии бывали моменты, когда ожесточение масс достигало критического предела. В начале 50-х, в годы войны между Югом и Севером, преступления против человечности совершались представителями обеих сторон. В 80-е диалог стражей правопорядка и борцов с диктатурой, жаждавших гражданских свобод, был далек от этикетного политеса. С демонстрантами не церемонились. Те, в свою очередь, шли напролом, пуская в ход подручные орудия боя. Наблюдатели отмечают способность корейцев к стихийной массовой мобилизации — стремление раствориться в пассионарной массе и разделить с толпой ответственность за коллективные действия.

Традиционная культура Кореи испытала ощутимое воздействие трех вероучений. Конфуцианство привнесло в обиход четкий нравственный кодекс, разумную регламентацию поведения. Буддизм дал страждущим шанс пережить мистический опыт — сиюминутный ответ на метафизические искания индивида. Шаманизм — совокупность спонтанных техник экстаза — взял на себя посредничество в контакте с теневой стороной реальности, имел дело с практической магией, с иррациональными духами подсознания. ХХ век укоренил в Корее западное христианство (в его католическом и протестантском изводах). И вместе с ним — концепт искупления, очищения через страдание. Многие из современных корейцев как минимум двоеверны. Приятие — по принципу восполнения. Религиозные идеологии образуют своеобразный сакральный спектр. Выбор основной и дополнительной веры определяется личными потребностями и психотипом конкретной персоны. Режиссер может считать себя убежденным католиком и делать кино о духовном пути буддийских монахов.

Буддизм заслуживает особого разговора. В отличие от сопредельных стран, он не был в Корее господствующей, официальной религией и все же оказал значительное влияние на самосознание масс. Вероучение это известно артикулированным гуманизмом, оно проповедует милосердие и сострадание ко всем живым существам. При этом известно также, что в каждом из государств буддийского ареала то и дело случались кровавые смуты; что представители высших слоев были жестокосердны по отношению к низшим и чужакам. Востоковеды дают несколько объяснений очевидному парадоксу (замечу, что данные выводы сделаны на китайском материале): есть психологические уловки, позволяющие адепту этой религии обойти запрет на насилие и убийство. Коренятся они в хитросплетениях буддийской схоластики. Если жизнь есть страдание, то содействие в избавлении от житейских мук — едва ли не благодеяние! Логика эта и позволяла воителям снимать с себя чувство вины при истреблении единоверцев. Вторая теоретическая уловка восходит к концепции иллюзорной мимолетности существования. И жизнь, и утрата ее — всего лишь мнимости. Самоуничтожение сущего — в природе вещей. Если действительность наша — мираж, то нет ни реальных существ, ни реальных актов насилия, то есть — ни греха, ни запрета. Третий аргумент основан на прагматических соображениях: насилие есть средство самозащиты. Если смерть одного человека помогает выжить другим, — цель оправдывает средства.

Иностранному зрителю — вольно или невольно — приходится соотносить корейские фильмы с продукцией сопредельных государств, то есть с китайским и японским кино. Сравнения вполне правомерны, точки пересечения существуют, их не может не быть. Три страны издревле существуют в едином поле конфуцианской цивилизации, их народы, испытав влияние буддийской идеологии, смогли сохранить наследие местных религий — даосизма, шаманизма, синто. Корейцы переняли у жителей Поднебесной базовые культурные коды — зерно высокой книжной культуры и поведенческих норм. А заодно и профанные развлечения вроде авантюрных романов и экранных трюковых небылиц про кудесников боевых искусств. Японский след тоже нельзя сбрасывать со счетов (как бы ни коробил этот тезис упертых сеульских «почвенников»). Почти полвека Корея управлялась из Токио. Кинематограф — определенная совокупность массовых жанров — утвердился в стране именно в годы колониального господства. Режиссеры так называемого «золотого века», начинавшие карьеру на рубеже 1950—1960-х годов, либо сами обучались в Японии, либо осваивали свое ремесло под руководством старших коллег, получивших профессиональное образование в бывшей метрополии.

И все же знакомство накоротке с потоком корейских, китайских и японских картин наводит на размышления о серьезных различиях в этническом психотипе дальневосточных народов. Ощутимо несходство эталонных характеров. В Китае ядро собирательной личности — будь то крестьянин, чиновник, торговец — формируют ценности зрелого прагматизма. Герой японского кино — персонаж, стоически сопротивляющийся невзгодам. Ему свойственны подростковые, в сущности, установки — ориентация на высокопарный рыцарский романтизм. И как следствие, — эстетизация абстрактного героизма, суицидальных игр, мазохистское упоение страданием и собственной обреченностью. В южнокорейских картинах культ маскулинности выражен намного слабее. Cубъектом активного действия нередко выступает персонаж женского пола — мать или супруга героя. Женщины и завязывают, и разрубают фабульные узлы. Мужчины же подсознательно ожидают от них волевых решений и судьбоносных поступков. Жертвенность — прагматична.

Зачарованность смертью корейцам чужда. Самоотверженность — во имя осязаемых целей, а не во славу моральных абстракций.

Книга Сергея Анашкина «О фильмах дальней и ближней Азии: Разборы, портреты, интервью» выходит в издательстве «Новое литературное обозрение» летом 2015 года.