Действие и смысл в искусстве второй половины ХХ века: фрагмент из лекции Стаса Шурипы

В настоящий момент ИПСИ готовит к выходу очередной, уже третий по счету, том в серии «Труды ИПСИ». Книга будет целиком состоять из лекций ведущего преподавателя Института Стаса Шурипы и будет озаглавлена «Действие и смысл в искусстве второй половины ХХ века». Издание осуществляется без спонсорской поддержки — на средства, собранные в рамках краудфандинг-кампании. Поддержать проект можно по ссылке. Ниже представлен фрагмент одной из лекций, включенных в готовящееся собрание.

Современное искусство настолько многолико, что нередко возникает вопрос: как могут ему принадлежать явления, не имеющие между собой ничего общего? Найденный объект и картина, инсталляция и активистский флэш-моб, видео и скульптура, — произведение искусства может быть чем угодно, ограничений нет. Оно может поражать виртуозным или демонстративно неряшливым исполнением, эстетической нейтральностью и «нехудожественностью». В последние несколько десятилетий глобальная художественная сцена живет на основе консенсуса: искусством может быть всё, любая вещь, действие, опыт, информация.

Все произведения искусства независимо от их качеств подобны тому, что в лингвистике называется речевыми актами. Это высказывания, производимые субъектом в той или иной ситуации. Важно помнить (подробности рассмотрим позже), что предмет высказывания и его смысл часто не совпадают. Предмет, или референт, выбирается говорящим (в нашем случае художником), а смысл определяется условиями, в которых высказывание воспринимается. То есть один и тот же предмет может иметь различные смыслы в зависимости от контекста. При этом, помимо любых возможных смыслов и сюжетов, каждое произведение транслирует и элементарный сигнал о том, что его следует рассматривать именно как произведение искусства, а не

Если у искусства и есть природа, то она устроена как язык. Каждое произведение, будучи высказыванием, передает какой-либо смысл посредством художественного образа. В принципе, образ есть всегда, даже в случае абстракции или документалистики — произведение это всегда метафора чего-то, даже если это что-то неопределимое: эмоциональное состояние художника, размышления о природе искусства. В современном искусстве образ часто маскируется под нехудожественное — обыденное, документальное. У произведения искусства всегда есть невидимая, нематериальная составляющая, смысл. Каждое произведение сообщает нечто зрителю, и порой не совсем то, что собирался сказать художник. Границы между искусством и жизнью как минимум размыты, и каждое действие художника может нести художественный смысл (если художник этого хочет).

Если граница между искусством и жизнью и существует, то она вполне условна, — этой идеей вдохновляются и авангард XX века, и современная арт-сцена. Но именно в силу проницаемости этой границы единой и универсальной теории искусства нет. Точнее, она существует в более подвижной и открытой форме как дискурс об искусстве, то есть как обсуждение актуальных проблем, полемика. Не замкнутая иерархия понятий, а скорее сеть идей, часто заимствованных из философии, социологии, лингвистики и других дисциплин. В любом случае, важно не столько знать наизусть подробную карту этого, местами лабиринтоподобного пространства теории, сколько уметь передвигаться по нему, используя наиболее подходящие к случаю маршруты. В этом и состоит задача данного курса лекций: помочь ориентироваться в пространстве идей, оказывающих влияние на современную культуру.

Эта характерная для современного искусства открытость событиям повседневной жизни с одной стороны и теории с другой возникла не случайно. Еще до возникновения не только современного искусства, но и предшествовавшего ему модернизма, начиная с эпохи Просвещения было принято считать, что смысл искусства заключен в так называемом эстетическом опыте, в особом переживании, вовлекающем и чувства, и разум. Эстетика была призвана воспитывать чувствительность к тонким, неявным, эфемерным эффектам в Новое время (в англоязычной литературе есть термин modernity, означающий этот период с конца XVIII до конца XX века), когда все тонет в шуме машин, и только искусство остается единственной сферой, не подчиненной законам рационального расчета и эффективности.

Чтобы понять значение эстетики как в философии Канта, так и для основанной на ее аргументах европейской культуры XIX — начала XX века, нужно помнить, что эстетическое полагалось областью, где свободное суждение о прекрасном служило косвенным подтверждением гражданских свобод субъекта. Но если в начале XIX века эти идеи были революционными, то к началу XX столетия они становятся реакционными. В художнике начинают видеть гения, Автора, Творца, который впечатляет публику уже не безукоризненным следованием правилам, как в более раннюю эпоху классицизма, а новизной. То есть отклонениями в следовании правилам. В массовом сознании освободительная роль эстетического превратилась в стереотипное представление о

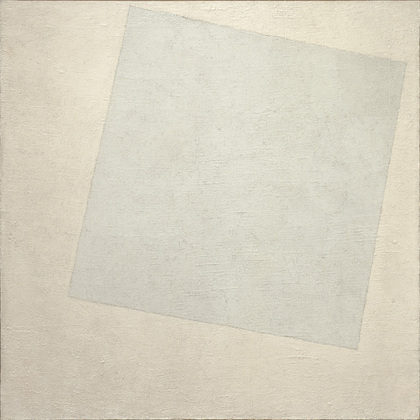

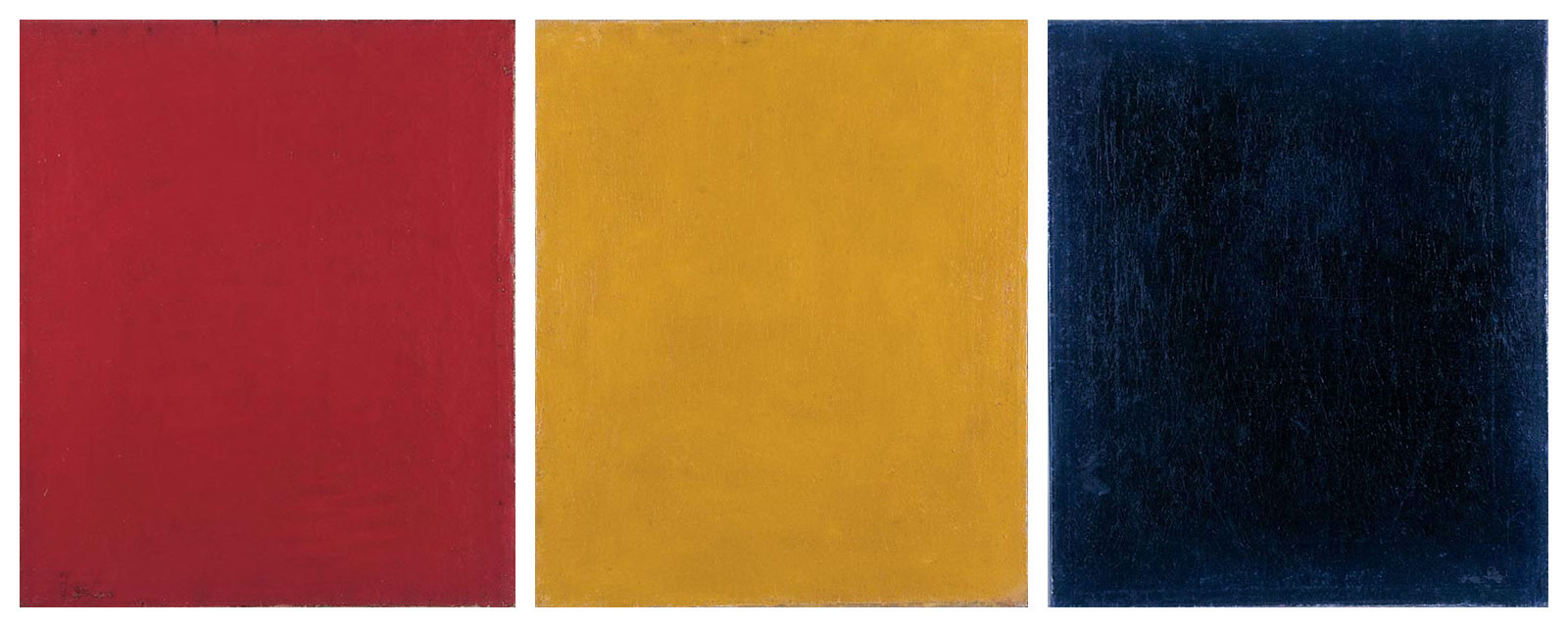

Искусство модернизма возникло из этого ускорившегося на рубеже XIX–XX веков распада правил, определяющих соответствие образа и реальности. К этому в течении позапрошлого века подводили рост ценности эстетического и падение ценности «ремесла». Эволюция (или мутация?) модернистской живописи была стремительной и довольно короткой: всего несколько десятилетий от импрессионизма до абстракции. Шаги этой эволюции определялись не просто стилистическими нововведениями, но новыми логиками визуального восприятия. Уже у импрессионистов образ становится «впечатлением», эффектом, частью скорее внутреннего мира, чем внешнего. А если образ субъективен, то его логический предел — это визуальность, которая не изображает ничего из внешнего, доступного чувствам мира. То есть абстракция, крайним выражением которой стала работа Малевича «Белое на белом» и затем серия монохромных холстов Родченко 1921 года.

На этом, собственно, модернистское восстание против традиции подражания реальности заканчивается. После него — либо вариации, либо упразднение искусства вообще. Эта стратегия «слияния искусства с жизнью», провозглашенная авангардом, наиболее радикальным крылом модернизма. Авангард боролся уже не против устаревших языков, а против искусства в общепринятом понимании. За переопределение самого понятия искусства и против его социо-культурных основ в «буржуазных» обществах, против художника как служителя муз, против произведения как особой реальности высшего порядка. Именно этот авангардный импульс заставляет искусство XX века время от времени меняться полностью. Отказываться от корней, наследия, откочевывать на территорию «нехудожественного».

Основными стратегиями авангардистского «слияния искусства и жизни» (по выражению американского художника Алана Капроу) стали вычитание и разрушение. Вычитать значит отказываться от лишнего и устаревшего чтобы проявить фундаментальное. Это путь модернистской живописи от импрессионизма к монохрому. Другой метод, разрушение, считал ненужным практически все, включая даже фундаментальные ценности. Великими разрушителями были не только дадаисты и Дюшан, но и первооткрыватели коллажа Пикассо и Брак. Ведь коллаж основан на разрушении целостного образа.

Если произведением может стать любой предмет, это значит, что нет готового набора критериев, по которому можно заведомо отличить искусство от

Эта открытость переменам — главная причина растущего в течении прошлого века значения теории. Работу становится сложнее понять без знания контекстов, намерений художника и других факторов, зачастую невидимых глазу. Это недавняя ситуация; еще в первой половине прошлого века, в эпоху модернизма, дискурс играл роль второго плана. Там были свои яркие моменты — тексты Анри Бретона, Василия Кандинского, Вильгельма Воррингера и других, — но в основном теория была растворена в манифестах художников и статьях критиков. Считалось, что все что нужно должно быть более-менее понятно из созерцания самих работ. Модернистская вера в «новое» в сочетании с еще сохранявшимися представлениями о том, что искусство это в первую очередь картины и скульптуры, отчасти решала проблему теоретических основ непонятной работы: «почему это так выглядит? — Художник хотел нарисовать что-нибудь новое». А все остальное должна рассказывать сама вещь — эмоциональные мазки, грубая фактура и прочее.

Теория искусства это молодая дисциплина, чем отчасти и объясняется ее компактность. Количество значимых текстов невелико, толстых книг — от силы несколько десятков. По сравнению, например, с теорией литературы теория искусства очень компактна. И при этом весьма активна. В современном искусстве теория и практика вообще, кажется, нередко меняются местами. Художественный дискурс плотно связан с философией; социальной и политической теорией; многие новые концепции приходят оттуда.

В XX веке мыслители нередко вдохновляются идеями художников, так что и философия становится отнюдь не чуждой искусству. Это отличает ее от философии XIX века, судившей об искусстве в основном на расстоянии, проецируя на него свои схемы типа единичное/всеобщее, форма/содержание или дух/природа. Уже к середине прошлого века значительные мыслители посвящают тексты как общим проблемам искусства, так и отдельным явлениям: Морис Мерло-Понти о Сезанне, Мартин Хайдеггер и «Исток художественного творения» и так далее. Некоторые философы сами создают художественные образы, как, например, Жан-Поль Сартр — посредством драматургии. Но самое главное — методы философии XX века; они, причем в самых разных направлениях и школах, как будто становятся ближе к искусству. Взгляд философа стал обнаруживать в себе больше общего со взглядом художника: больше внимания к опыту, частным случаям, меньше — к спекулятивным системам. Чем обусловлен этот довольно резкий поворот? Тем, что основной проблемой в философии прошлого века стала проблема субъекта, того кто воспринимает реальность, осмысливает ее, действует.

В 60-е набирает силу и обратный процесс — импорт теории в искусство, его академизация, смычка художественной и университетской жизни. То что в модернистскую эру и в XIX веке существовало отдельно, — практика, манифест художника, критика, философия — в условиях развивающегося информационного общества начинает сливаться. Современная теория искусства все еще молода; в ней не просто нет единства, наоборот, это конгломерат, и довольно эклектичный, из множества различных дискурсов. Если упомянуть лишь наиболее употребимые: марксизм, феминизм, психоанализ, постструктурализм, критическая теория (или фрейдомарксизм), феноменология, постколониальные исследования, аналитическая философия, медиа-теория и так далее. Продолжает оказывать определенное влияние и «классический» формализм в духе теории Клемента Гринберга, — хотя бы тем, что современный художественный дискурс построен на отрицании его основных идей.

Для чего такое разнообразие методов и понятийных систем? Для того, чтобы описывать явления из области субъективного, того, что ощущается и воспринимается. Искусство всегда связано с восприятием, опытом, субъективным переживанием. Поэтому, кстати, и теория искусства на самом деле — не самая недоступная область знания. Поначалу затруднения может вызывать именно это разнообразие и открытость. Искусство можно объяснять и понимать исходя из различных перспектив и позиций. Работа — это всегда метафора, которая может обозначать самые разные вещи: социально-психологические процессы, происходящие с художником, ее/его культурную идентичность, особую игру означающих и означаемых, глубинные законы тех средств, которые использует художник, и это далеко не все. Апелляция к внутренней логике медиума (выразительных средств, техники) составляет основу упомянутого ранее формалистического метода, господствовавшего в 50-60-е: считалось, что искусство — автономно, то есть существует по собственным, определяемым его «сущностью» законам.

В наше время отношение к искусству намного более инклюзивно. Считается, что действия художника, находят ли они воплощение в произведениях или являются work in progress (когда сам процесс и становится результатом), — это жесты. То есть каждая работа это речевой акт, даже если он использует язык образов, вещей, повседневных действий. Если есть работа, значит художник/ца хотел (а) что-то сказать, знает он (а) об этом или нет. Следует помнить, что любой речевой акт, помимо передачи месседжа, делает еще четыре вещи. Первое: определяет позицию субъекта высказывания, перспективу в пространстве смыслов. Второе: полагает позицию адресата, репертуар ее/его возможных реакций. Высказывание обращено не просто в пустоту, а к тем, кто может его понять. Художник всегда работает для зрителя. Третье: указание на особое пространство, в котором разворачивается сообщение. Четвертое — собственное время: у речевых актов есть свое настоящее, прошлое и так далее. Эти четыре эффекта образуют канву, в которую вписываются все остальные смыслы. Отсюда следует, что работа, помимо доступных чувствам (или эстетических) характеристик, всегда является и комментарием к окружающей художника реальности, то есть историческим документом. Именно осознание художниками этой двойственной (как минимум) природы искусства и позволяет им в

Поэтому ошибались те, кто еще в середине прошлого века утверждал, что теория нужна для того, чтобы отличать искусство от

На заре modernity, в 1828 году, один из величайших философов Запада — Гегель —констатирует: «Искусство в своем наивысшем определении осталось в прошлом». Вот так. Еще ничего и не началось, даже до импрессионизма было далеко, а он уже подводит итоги: «Искусство потеряло жизненную правду, сместилось в область идей об искусстве… Вместо непосредственного наслаждения, оно вызывает у нас скорее суждение о содержании, форме, и их взаимном соответствии или несоответствии». Как будто это говорит концептуалист конца XX века. На самом деле, Гегель понял первым: искусство как простое удовольствие не будет нужно современности. Но именно поэтому оно сможет стать чем-то большим, осознав свою связь с философской мыслью. Так и случилось: уже «второй авангард» середины прошлого века (включая такие движения как Флаксус, минимализм, концептуальное искусство) был связан с теорией неразрывно. Художники часто сами оказывались и теоретиками, как Роберт Смитсон, Дональд Джадд, Роберт Моррис, Сол Левитт и другие. Так теория стала элементом языка искусства.

В 70-е годы начинает складываться характерное для нашей эпохи «постмедийное состояние» (по определению Розалинды Краусс). Мы находимся в ситуации, которую можно описать фразой «после всего»: больше не осталось ценности или идеи, которая не была бы подвергнута критике и переосмыслению. Одно из важных следствий постмедийной ситуации: в современном искусстве почти нет направлений. А ведь это была ключевая компонента модернистской художественной жизни. Каждый «-изм» питался энергией разрушения барьеров между ценностью и

Традиционно основными видами изобразительного искусства считались картина и скульптура. Их монополию начал разрушать кубизм, затем дадаизм, конструктивизм и так далее, пока в 60-70-е не оформились новые виды искусства — инсталляция, видео, перформанс, которые и стали новыми каноническими медиа вместо традиционных. Каждое позднемодернистское движение заявляло о себе отказом от той или иной ценности из числа ключевых. История пластической формы закончилась с минимализмом. Различие высокого и низкого стерли поп-арт и

После этого материальность не то что не остается в прошлом, наоборот.

Граница между коммерческим и некоммерческим также размывается. Арт-рынок усложняется и растет; его сегодняшние показатели по сравнению с 80-ми (которые казались современникам эпохой диктатуры рынка) увеличились в десятки раз. С тех пор, несмотря на кризисы, в мире наблюдается рост количества всего: музеев, галерей, выставок, частных коллекций. Бурное развитие глобальной арт-сцены — это характерная черта новой политэкономической формы, семиокапитализма, или экономики смыслов, основанной на том, что называется нематериальным трудом, то есть на манипуляциях знаками, данными, алгоритмами. Новая реальность производится движением битов, а не атомов; мы все больше живем в мире идей, а не вещей. Наше время надеется, что вещи скоро будут печататься на 3D-принтерах, и все сущее будет подключено к «интернету вещей». Это значит, что главным средством производства, сердцем техники становятся язык и коммуникация.

Этот лингвистический поворот впервые почувствовали художники и философы в середине прошлого века. С ним связано развитие новых направлений в философии, от постструктурализма до современного неомарксизма в духе Паоло Вирно или Франко Берарди. В истории искусства главной осью лингвистического поворота обычно считают концептуализм. На самом деле, язык становится главным сюжетом уже для первых модернистов: «что» их картин почти ничего не значит по сравнению с «как». Одним из главных открытий прошлого века и стало это своеволие языка. До этого, в классической философии XVII-XIX веков, считалось, что язык — это такой невидимый и послушный слуга разума, готовый по его требованию создавать представления в точном соответствии с реальностью. Но уже исторический опыт первой половины прошлого века, Первая мировая война, революции и тоталитарные режимы наглядно и грубо показали, что реальность формируется языком. Он сам принимает решения, властвует над людьми, порождает и разрушает формы индивидуальной и социальной жизни.

Значение изобразительного искусства в культуре XX века так велико еще и потому, что модернизм первым осознал эту власть языка. Художники начали относиться к работе как к высказыванию. Любое высказывание — это конструкция: слово цепляется за слово, смысл за смысл. И, что очень важно, между словами есть паузы, то есть пустоты; не будь их, речь была бы нечленораздельной. Именно так уже с начала прошлого века (в этом аспекте можно проследить преемственность между модернизмом и современным искусством) и возникают произведения искусства. Художники их конструируют; начиная с кубистского коллажа и дюшановского реди-мейда их интересует визуальная грамматика, а не композиция; не столько внутренняя организация изображения, сколько «внешняя» ситуация экспонирования работы, ее встречи с восприятием зрителя. Эта сконструированность произведений искусства, использование пустоты как источника энергии воображения, и позволяет видеть в них не столько эстетические объекты, сколько этически заряженные жесты, модели отношения к социальной реальности.