На передовой науки

19 ноября в рамках кинофестиваля BLICK'17, посвященного немецкому документалисту Харуну Фароки, покажут фильмы Владимира Кобрина, которого называют основателем русского авангарда в научном кино. Картины режиссера не были простыми иллюстрациями научных концепций — они служили аллегорическим комментарием к человеческому существованию и стали отправной точкой в истории отечественного экспериментального кинематографа.

Впервые этот материал был опубликован на английском языке на сайте INRUSSIA.COM

С самого начала своего существования советский кинематограф был национализирован и поставлен на службу мировой революции. Молодое пролетарское киноискусство наряду с другими художественными практиками низвергало устоявшиеся каноны и выстраивало модели социалистического будущего. Но довольно быстро соревнование между утопическими проектами выиграла программа Сталина, который установил единую генеральную линию в искусстве — соцреализм, после чего смелые эксперименты авангардистов оказались под запретом.

Вместе с тем ключевым элементом советской идеологии был атеизм, поэтому в стране велась активная пропаганда научно-материалистического мировоззрения. Культ науки достиг своей высшей точки в послевоенные годы, когда начался расцвет научного-популярного жанра в советском кино. К концу 1970-х гг. ежегодно выпускалось уже более 120 учебных и

Владимир Кобрин родился в 1942 году в семье советского офицера и провел детство в гарнизоне Красной армии в Берлине. В отличие от взрослых, для ребенка разрушенный город — это удивительный мир, в котором можно обнаружить всё что угодно. Пятилетний Володя нашёл на помойке киноплёнку с фильмом о Робинзоне Крузо, и желание понять назначение этих так похожих друг на друга пленочных изображений навсегда связало его жизнь с кинематографом.

Сначала Кобрин выбрал профессию кинооператора, не рискнув поступать на режиссуру

Он поступил во ВГИК в мастерскую Бориса Волчека в 1961 году в разгар оттепели, когда послабления в государственном контроле над искусством вселяли надежду на появление новых форм в кино. Но уже в 1968 году, когда Кобрин получал диплом, а в Париже гремела студенческая революция, советские танки раздавили «пражскую весну», и оттепель сменилась эпохой застоя. Все прогрессивное искусство ушло в подполье. Официально эксперименты с движущимся изображением стали возможны только в рамках научных исследований. Так, например, в Казанском авиационном институте возник проект «Прометей». Другим оазисом экспериментального кино оказалась студия «Центрнаучфильм», куда устроился работать оператором Владимир Кобрин, и где он впоследствии дебютировал как режиссер в 1977 году.

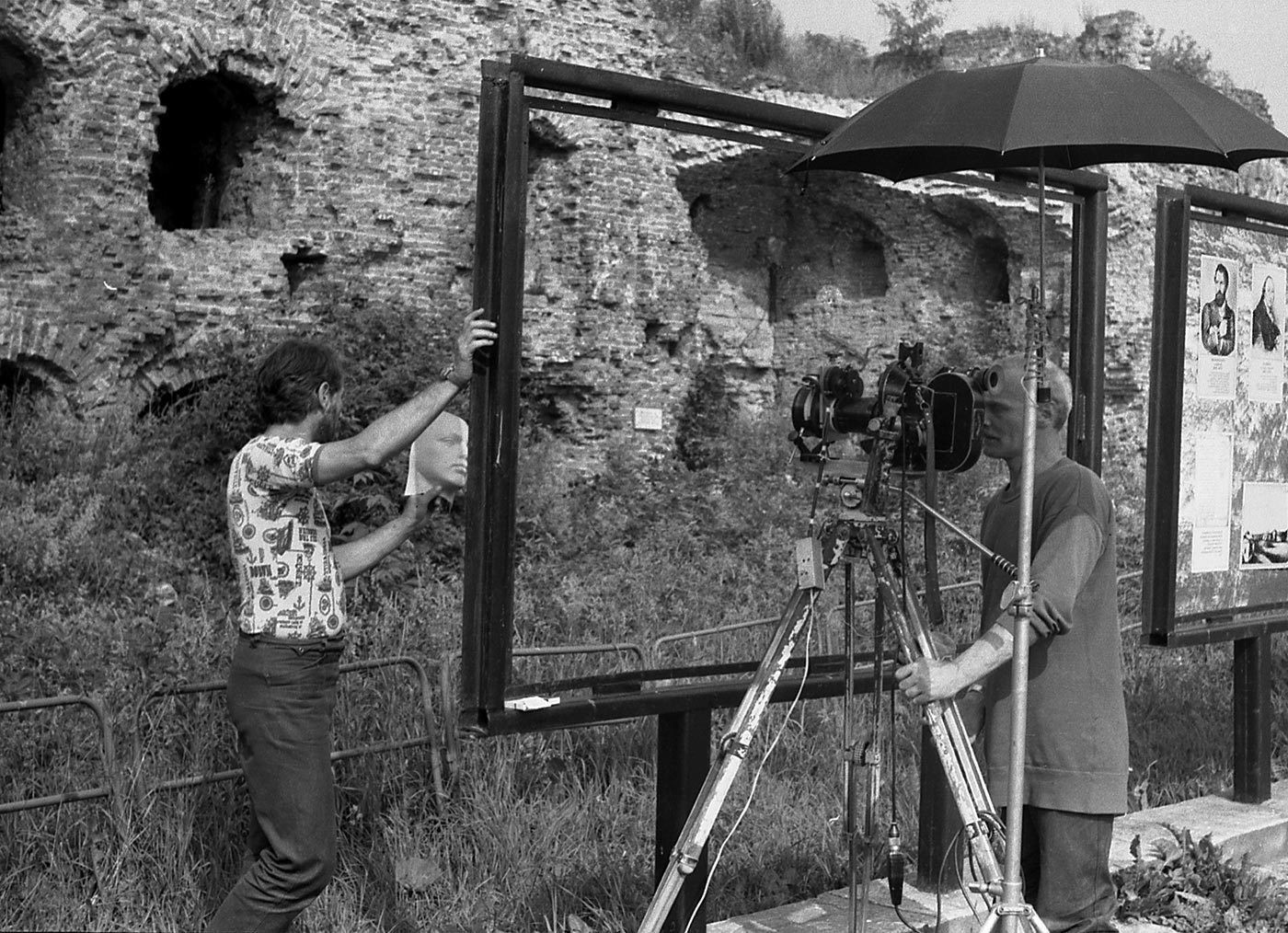

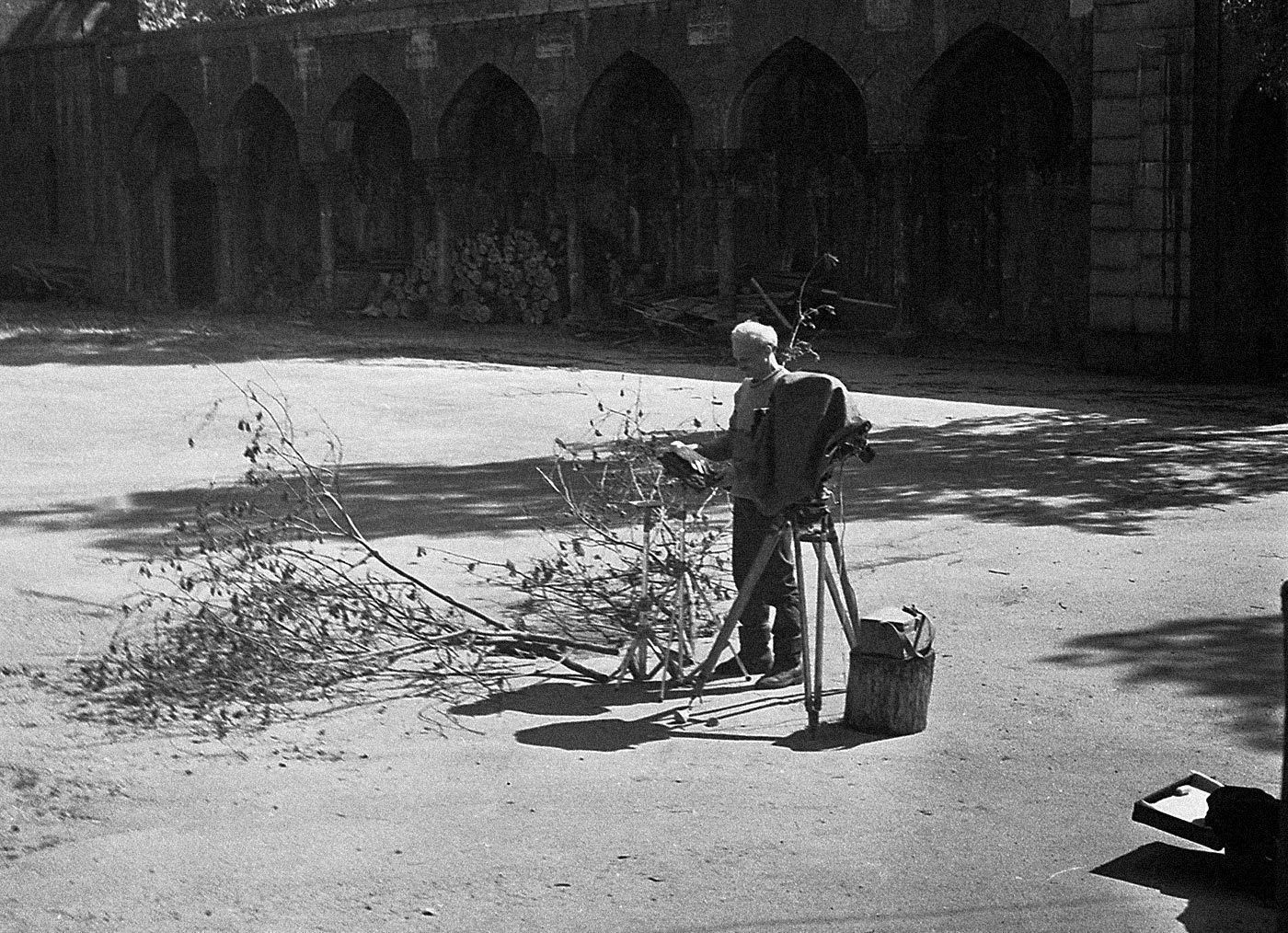

Основная задача научного фильма — представить абстрактные понятия с помощью художественных образов, ведь, к примеру, камера не может заснять движение элементарных частиц. Для выполнения этой задачи режиссеры использовали мультипликацию и игровые элементы, вносили драматизм в ход повествования, пытаясь найти подходящие метафоры научным концепциям.

Язык фильмов Владимира Кобрина развивался в этом диалоге между гуманитарным и

Обычно фильмы Кобрина демонстрировались в Доме науки, на ежегодных конференциях РАН или на занятиях в учебных заведениях, поэтому их могли видеть только ученые и специалисты. Широкая аудитория познакомилась с ними, когда в эфире популярной телепередачи «Очевидное невероятное» был показан фильм «Физические основы квантовой теории» (1980). В нем квантовый принцип неопределенности имел почти прямую кинематографическую иллюстрацию: хаотичное движение фонарика, снятое при долгой выдержке, действительно было подобно движению частицы, чье направление и скорость определить невозможно.

Постепенно язык кобринского кино начал уходить от демонстрации точного образа, сопровождаемого научным комментарием, в сторону открытых для интерпретаций аллегорий, нанизанных на

Фильм «Биопотенциалы» (1988)

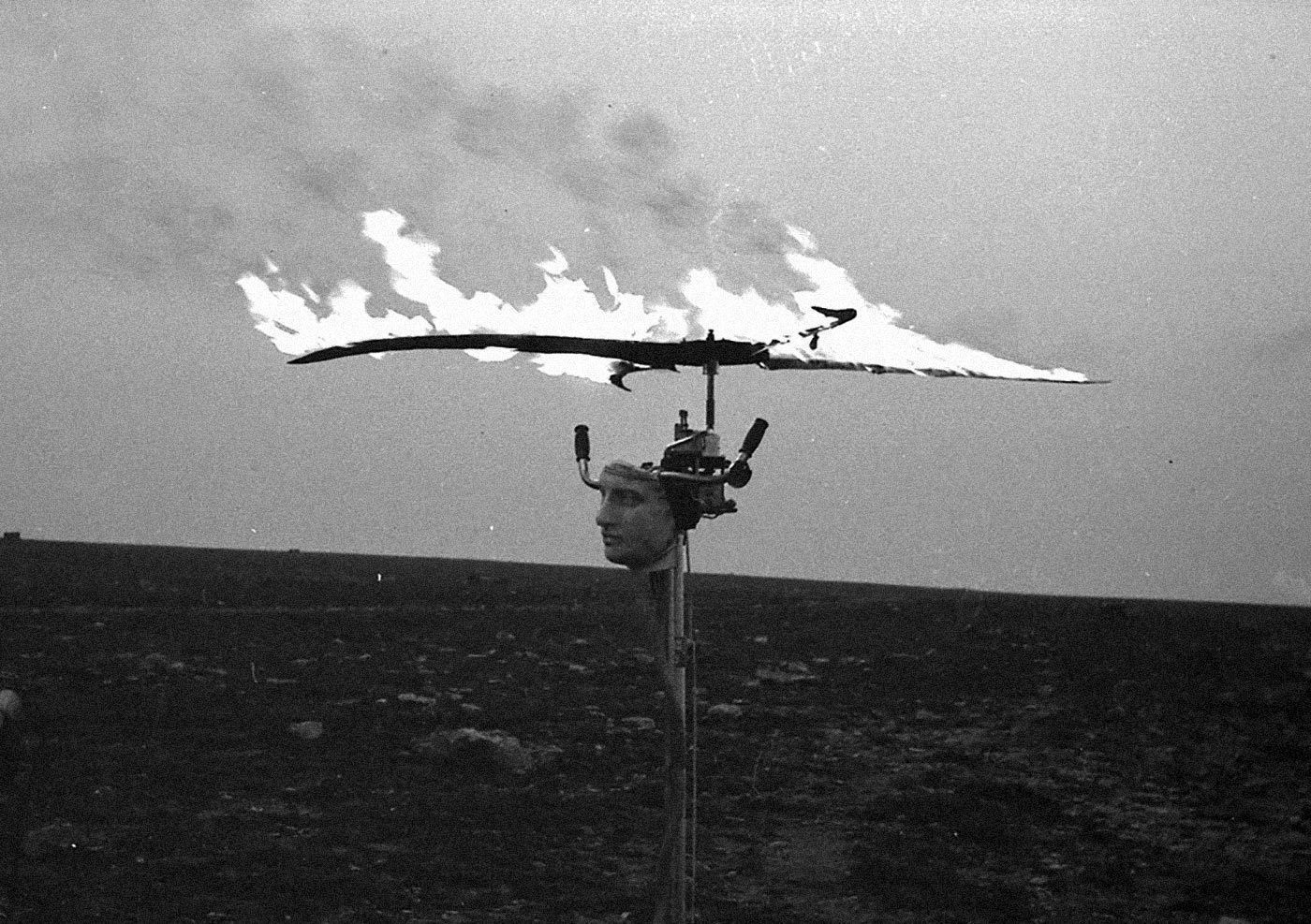

Чем-то напоминая музыкальные клипы, как раз завоевывающие популярность в то время, поздние кобринские фильмы больше фокусировались на том, что было исключено из научного знания, на его иррациональных обломках. Так, в фильме «Биопотенциалы» (1988) появляются человеческий череп, горящая свеча, часы, зеркала, руины — образы, позаимствованные Кобриным из живописного жанра vanitas. Эти аллегорические натюрморты эпохи барокко выражали тщетность человеческих усилий, бессмысленных с точки зрения Бога. Вместо объяснения научного понятия Кобрин поставил под вопрос саму ценность науки и слепой веры человека в собственные знания.

Необычный визуальный ряд кобринских фильмов формировался с помощью сложных комбинированных съемок. Его удавалось создавать во многом благодаря советской традиции самостоятельного изготовления и усовершенствования техники. Такая деятельность официально поощрялась в советское время на государственном уровне с помощью телепередач и журналов. Существовали даже специальные магазины «Юный техник» или «Сделай сам», где можно было купить наборы для конструирования приборов или комплектующие с госпредприятий.

Но часто народные умельцы создавали технику буквально из мусора. Так, для съемок уже упомянутого фильма «Физические основы квантовой теории» в 1980 году кобринской съемочной группой был изобретён механизм для натурной покадровой съемки, которая до этого могла проводиться только на специальном студийном оборудовании. На деревянную доску поставили камеру и соединили её с моторчиком от автомобильного стеклоочистителя, а счётчиком времени служил механизм из трофейного немецкого взрывного устройства. В итоге тех же результатов, которые в то время на Западе получал Годфри Реджио c помощью дорогой техники, команда Кобрина смогла добиться за железным занавесом в условиях ограниченных средств.

Последние фильмы из цикла о биофизике были сняты в период гласности, когда значительно ослабла цензура и вся страна дышала воздухом свободы. Появилась возможность политического высказывания, что не могло не отразиться в фильмах Кобрина. В фильме «Транспорт веществ через биологические мембраны» (1987) идея нежизнеспособности биологических систем в отсутствие свободы самоорганизации иллюстрируется портретом Сталина на вершине «человеческого муравейника», а в последнем фильме этого цикла «Самоорганизация биологических систем» (1989) проводится аналогия между речью душевнобольного с симптомом шизофазии и записью выступлений Брежнева.

Однако Кобрин не любил говорить о политике и отрицал фундаментальные основы не только советской власти, но и власти как таковой. Происходящее в стране он понимал в категориях психопатологии, массового расстройства сознания, поэтому без энтузиазма воспринял события августа 1991 года, приведшие к развалу СССР и концу советской власти. По его словам, «страна отказалась от одной шизоидной картины, и пришла к совершенно шизоидной другой».

Зато энтузиазм Владимира Кобрина проявился в другой области. В 1990 году открылась «Kobrin Screen Studio» — хотя и домашняя, но хорошо оснащенная независимая студия, в которой Кобрин начал эксперименты с компьютерной графикой. Вообще, первая компьютерная анимация в СССР появилась ещё в 1968 году в лаборатории Института теоретической и экспериментальной физики, где был создан фильм «Кошечка», но за пределы научной организации эта технология так и не вышла.

Кобрин творчески осмыслил природу компьютерного изображения, что нашло отражение в его фильме «Групповой портрет в натюрморте» (1993), в котором потусторонние силы могут общаться с миром живых с помощью экранов телевизоров и мониторов. В этот же период он запустил свою мастерскую во ВГИКе и начал обучать студентов в домашних условиях. Так сформировалось поколение «кобринцев», для которых особый психологический климат и возможность создавать все что угодно стали важнее коммерческого успеха и общественного признания.

В 1993 году Кобрин продолжал эксперименты с медиа и снял свой первый фильм на видео «Первый апокриф», который попал на выставку российского видеоарта «Даблу-СИТИ», организованную Институтом технологий искусства. Эта организация, созданная на средства фонда Сороса, предоставляла бесплатную техническую поддержку всем художникам. Домашняя студия Кобрина, существовавшая лишь за счет невероятного энтузиазма ее создателей, играла в культурной жизни Москвы ту же роль и воспитала целое поколение видеохудожников.

Кобрин не принимал участия в кинематографической тусовке и собственным образом жизни противостоял истеблишменту. Все его время и деньги уходили на усовершенствование технического арсенала. Его фильмы все чаще участвовали в крупных международных фестивалях, его приглашали читать лекции в престижные университеты, но последние годы жизни у него все меньше возникало желания покидать свою студию.

Он скоропостижно скончался в декабре 1999 года, не дожив всего несколько недель до нового тысячелетия, но оставив после себя богатое наследие. Исследуя в своих лентах хронические болезни человечества, Кобрин стремился зафиксировать их в сложной аллегорической форме и обращался к способности зрителя расшифровывать принципиально открытые конструкции своих фильмов. Своими радикальными экспериментами с формой Владимир Кобрин продолжил традицию советского киноавангарда, став отправной точкой в истории российского экспериментального кино.