Фактор культуры и невозможность “идеального пациента” в психиатрии

-1-

Психиатрический симптом состоит из того, что наблюдается объективно и из субъективного опыта больного человека. Рапорт о переживаемом, который передает пациент, формулируется под влиянием нескольких факторов. Один из них — фактор культуры, в которой вырос и живет человек.

Для медицинской дисциплины, которая на протяжение всей истории своего развития стремится подтвердить собственную однородность с другими биологическими науками, — это проблема. В других областях медицины постановка диагноза не обязательно осложняется тем, как пациент концептуализирует переживаемый опыт. Но в случае с психиатрией от артикуляции пациентом своих переживаний зависит очень многое.

Практика показывает, что симптомы психических болезней, которыми может заболеть любой человек вне зависимости от национальной и культурной принадлежности, по-разному озвучиваются пациентами в разных культурах.

Вариативность отмечается при сравнении культур, считающихся более коллективистскими, с культурами, поощряющими индивидуализм. В кросскультурных исследованиях такое деление культур пользуется большой популярностью. Это простой и доступный способ классифицировать культуры на типы, не отвлекаясь на параметры вроде уровня жизни, религиозности общества, политического устройства. Соответственно, объяснение получают отличия в том, как протекает болезнь.

Замечено, что у мигрантов из развивающихся стран психозы протекают легче и лучше лечатся, чем у коренных жителей Запада [1]. Предположительно

Иногда медиаторами в статистическом анализе силы симптомов являются качества, которые можно объединить понятием социальная компетенция, т. е. умение жить с людьми. Почему общительность коррелирует с тяжестью психоза — вопрос такой же занимательный, как и вопрос о том, почему общительность и эмпатия по умолчанию принимаются как естественное следствие воспитания в социоцентричной культуре. Можно легко представить человека, выросшего в среде, пропитанной духом коллективизма, с детства приучаемого быть альтруистом и думать в первую очередь о благе общества, но в результате не имеющего ни склонности к эмпатии, ни страсти к общению.

Вариативность типа галлюцинаций непросто объяснить коллективистским или индивидуалистическим менталитетом. Известны исследования, в которых сравнивались данные о распространенности симптомов шизофрении в разных странах мира. В некоторых странах обнаруживается относительно высокая частота визуальных галлюцинаций — в основном в Западной Африке и на Ближнем Востоке [2]. У мигрантов звуковые галлюцинации фиксируются чаще, чем у их соотечественников, оставшихся на родине.

Есть предположение, что на характер преобладающих галлюцинаций влияет присущий культуре паттерн восприятия информации: на Западе фокусируются на первоплановом и конкретном, а на Востоке — на фоновом и неоопределенном.

Патопластичность [3] психических заболеваний проявляется также в фабуле бреда преследования, который встречается во всех культурах, но различается сюжетно. В исламских странах почему-то реже встречается тема вины и религиозная сюжетика [4].

На Западе фабула бреда менялась вместе с трансформацией культурного ландшафта. В Австрии в период с 1856 г. по 2004 г. снизилась частотность тем, связанных с религией, комплексом вины и ипохондрией. Зато на том же уровне “популярности” остались главные темы бреда: преследование (80-85%) и величие (40%) [4].

Важно учитывать то, что не только пациент концептуализирует свой субъективный опыт с помощью языка, но и сама национальная культура проделывает подобную работу. Явление, которое, как утверждает психиатрия, носит универсальный, общечеловеческий характер, должно обрести свое семантическое поле в национальном языке. Как минимум у болезни должно появиться свое название.

Например, шизофрения. Во всех европейских языках эта болезнь называется одинаково. Для описания определенного состояния психики некогда была использована метафора “расколотое сознание”. Блейлер считал, что в этом суть шизофрении — потеря личностью единства. Выбор слова не нравился Фрейду, который находил примеры того, как личность распадалась и при других расстройствах психической жизни. С точки зрения Ясперса, термин не идеален, потому что раскол психики не всегда встречается у так называемых шизофреников.

В наши дни об этимологии этого популярного медицинского термина знают, прямо скажем, далеко не все, кто им пользуется. В русском языке “шизофрения” звучит просто как еще одно иностранное слово в ряду тысяч таких же медицинских терминов.

При переводе на языки с иероглифическим письмом пришлось использовать наглядное изображение метафоры “расколотое сознание”. Японский перевод включает в себя три слова, которые по отдельности обозначают “сознание”, “расколотый” и “болезнь”. При этом у японского эквивалента для “расколотый” есть явная коннотация с состоянием катастрофической дезорганизации и тотальной поломки. Японский перевод, таким образом, неизбежно усиливает стигматизацию шизофрении. Словесно и наглядно дается описание разрушенного, т. е. неполноценного ума человека.

В европейской истории тоже есть примеры стигматизирующих названий болезней, звучащих как словесные клейма. Шарко, как известно, в свое время удивил научную общественность психологическим учением об истерии, которая одним названием (hystera — матка) вроде бы указывала на первопричину недуга (в русском лексиконе, кстати, так и остался весьма стигматизирующий вариант — “бешенство матки”).

Стигматизация в предельном своем выражении означает признание человека несостоятельным как человеческое существо. Получилось так, что японское обозначение шизофрении подсказывало именно такое понимание этой болезни. В связи с этим в 1997 г. японские психиатры предложили отказаться от старого термина, заменив его чем-то более нейтральным и менее “говорящим” [5].

В итоге в 2002 г. для шизофрении подобрали другое японское слово, что-то вроде “расстройство, связанное с потерей координации мышления” [6]. С точки зрения МКБ, это принесло новые трудности. “Расстройство” в данном случае совпадает со словом, применяемым для обозначения инвалидности (disability) и выходит, что теперь стигма может вырасти вокруг представления о шизофренике как об “отсталом” и “инвалиде”.

Проблема возникла тогда, когда западная номенклатура встретилась с иероглифической системой знаков. Национальная психиатрия (в данном случае японская) взяла западные референты и скопировала “внешность” слов. Восток принял из рук западной психиатрии плоды работы по осмыслению симптомов и болезней, но после перевода термина оказалось, что исказился смысл. Это обычное явление при переводе, но в связи с этим возникает новый вопрос.

Если так произошло с профессиональным обозначением болезни, которое, как выяснилось, довольно сложно перенести из пространства одной национальной культуры в пространство другой, то не происходит ли то же самое с описанием симптомов, т. е. субъективных переживаний пациента?

-2-

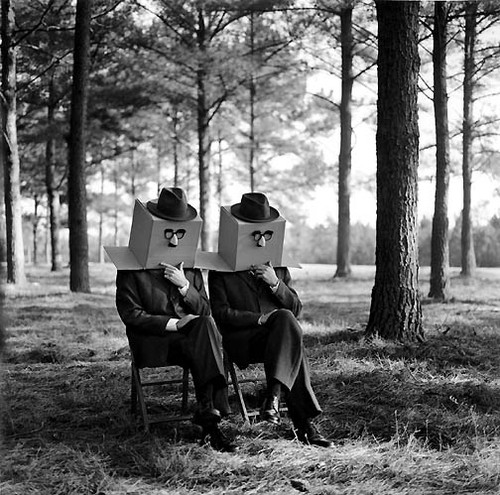

Психиатр, собирающий данные о симптоме, получает итоговый продукт сложного психологического процесса. В развитие этого тезиса я хочу описать модель “идеального пациента”, которая иллюстрирует абсолютно невозможную (по крайней мере, в наши дни) в психиатрии ситуацию.

“Идеальный пациент” — это человек с “идеальным симптомом”, не говорящий о своих ощущениях и ни на что не жалующийся. Под “идеальным симптомом” я понимаю такую поломку в организме, которая безошибочно фиксируется наблюдателем. Хороший пример, который сразу приходит в голову, — открытый перелом руки или ноги, диагностируемый сразу и без рентгена. Сломанная, торчащая наружу кость говорит сама за себя. Это простейший пример нарушения целостности физического объекта. Так же просто может сломаться лапа у кота, ствол дерева и опора линии электропередачи.

“Идеальность” симптома в том, что он полностью лишен субъективного содержания. В предлагаемом мысленном эксперименте человек со сломанной ногой не жалуется на боль. Может быть, он объелся обезболивающих. Может быть, он — безумец, из логического эксперимента философа Дэвида Льюиса “Безумец и марсианин” (безумцу больно, но он не страдает, марсианин страдает, но у него вместо нервов трубы с водой — у безумца правильная физическая реализация боли, но нарушена казуальная последовательность, у марсианина — наоборот). Может быть, он гениально скрывает боль и, попросту говоря, врет, когда утверждает, что ему не больно.

Этот воображаемый человек со сломанной конечностью не жалуется не только на боль, но и на дискомфорт. Он не выражает беспокойства в связи с затруднениями при передвижении и сложностями в быту. Более того, он вообще никак не проявляет осознание своего симптома и не говорит о нем, лишая таким образом наблюдателя каких-либо подсказок о том, как симптом интерпретируется пациентом. Тем не менее, несмотря на тотальное отсутствие негативного рапорта, в организме этого человека есть дефект и этот дефект виден извне. Нулевой объем информации о субъективном аспекте симптома не мешает со стопроцентной точностью поставить диагноз.

Ситуация с “идеальным пациентом” приблизительно знакома педиатрам и ветеринарам (в анекдоте про ветеринара, пришедшего на прием к врачу, врач спрашивает “На что жалуетесь?” — “Ну-у, так каждый сможет”). В целом медицина вместе со всей наукой стремится к максимальной независимости от субъективного. По идее, чем совершеннее медицина тем меньше в ней должно быть “врачей от Бога”, гениев, чье мастерство сравнивают с искусством, то есть видом деятельности, в котором особенно важна уникальная одаренность человека. Траектория движения научной медицины, насколько можно судить по ее истории, направляется в сторону от гениальных интуиций конкретных врачей к безличностным технологиям, обрабатывающим объективные данные о пациенте так, как это не может сделать ни один самый умный врач.

Теоретически все медицинские специализации могут в будущем трансформироваться в ремесла для роботов. Проблема психиатрии в том, что с ней такой сценарий невозможен.

Оптимист скажет, что внедрение в психиатрическую диагностику МРТ и фМРТ (технологий нейровизуализации), уже сейчас позволяет увидеть материальный субстрат психических расстройств. Психиатрия тоже двигается по направлению к “идеальному пациенту”. Предполагается, что новые технологии фиксируют физическую структуру или физиологический процесс в мозге и дают возможность на основе полученной картинки делать выводы о ментальных процессах.

Таким образом психиатр получает больше свободы от субъективности пациента и от собственной субъективности. В своем предельном выражении оптимистический взгляд на возможности нейровизуализации справедливо называют “нейрореализмом”: жалобы не важны, достоверное знание о болезни дадут томограф и компьютер.

Однако у пациента психиатра никогда не бывает “идеальных симптомов”. Чтобы болезнь как-то проявилась, биологические события, происходяшие в мозге, должны пройти через осознание. При этом результатом осознавания не обязательно является четко артикулированная жалоба на неприятные ощущения.

Бывает даже так, что болезненные симптомы трактуются позитивно и не побуждают человека жаловаться. Так, на

К галлюцинациям разные народы тоже относятся по-разному. Чем крепче в культуре традиция рационализма, тем хуже отношение к галлюцинациям и, следовательно, сильнее тревога при переживании галлюцинаций. Там, где к иррациональному относятся более гибко, о галлюцинаторном опыте говорят смелее и в обществе такой опыт не стигматизируется [8].

Такой серьезный симптом первого ранга как голоса в некоторых странах (Индия) не всегда вызывает у пациентов большое беспокойство. Спокойное отношение к голосам отражается на нейронной активности в амигдале и других участках мозга. Эти участки мозга обычно активируются при психозе, но, если пациент, в соответствии с культурными стереотипами принимает симптом, отмечается ослабление активности [9].

Проявления неполадок в психике могут быть разными. Это могут быть болезненные искажения привычных эмоций или необычные переживания, которые приносят страдание. Также это может быть поведение, на которое сам пациент не жалуется, но которое объективно является проблемой в его психической жизни (бред, галлюцинации). Это могут быть поступки, чувства, а могут быть некие убеждения и довольно сложные системы идей.

Но в любом случае между тем физическим фактом в мозге, который можно зафиксировать приборами, и наблюдаемым поведением и жалобами пациента действует феноменологическая фабрика, сырьем для которой является некая патологическая активность мозга, а продуктом становится болезнь, о которой узнает психиатр, болезнь со всей ее загадочной многранностью.

-3-

Исследования в области кросс-культурной психиатрии обогащают глобальную коллекцию идиом, которыми пользуются пациенты из разных стран для описания своего опыта. Очевидно, что культура учит человека как удобнее всего концептуализировать свое психическое состояние, и поэтому фактор культуры нельзя не учитывать. Но на каком уровне действует это влияние?

Упрощенно варианты ответа можно представить так:

1) культура снабжает сознание инструментарием для трансляции биологического события, произошедшего в мозге, вовне, в виде слов (произнесенных или непроизнесенных) и поведения; т. е. культура ответственна за нарратив

или

2) культура, пользуясь длительным периодом взросления человека (уникальным по продолжительности в мире живых существ) формирует нейронные сети в мозге и “пропитывает” человека так основательно, что само нейробиологическое событие, т. е. ядро симптома, существенно отличается в разных культурах; т. е. культура ответственна не только за нарратив болезни, но и за биологию болезни.

Из второго варианта следует, что люди не просто пользуются различными идиомами для описания одного и того же опыта, но переживают разные внутренние события.

Кросс-культурная психиатрия с момента своего появления привязана к этой проблеме — в 1977 г. Артур Клейнман написал статью “Депрессия, соматизация и новая транскультурная психиатрия”, в которой показывал, что феноменология депрессии сильно варьируется в разных культурах. Есть похожие, чуть более современные исследования, посвященные другим психическим расстройствам.

Например, паническое расстройство. В

Азиаты отличаются особенной барорецепторной чувствительностью и относительно низким вагальным тонусом. По этой физиологической причине, у кхмеров с паническим расстройством приступы провоцируются резким вставанием со стула. Возникающее головокружение они привязывают к угрозе смерти, чему благоприятствует объемная система метафор в национальной культуре, и таким образом разворачивается паническая атака.

В статье, посвященной феноменологии панического расстройства [10] довольно много примеров, взятых из экзотического мира кхмерской психиатрии. Как выясняется, для кхмеров очень важна метафора ветра, с ее помощью они концептуализируют свой психический опыт, включая симптомы паники. От избытка ветра в теле может повыситься давление в конечностях, животе и голове. Тогда происходит паническая атака, начинающаяся

Итак, на то, как именно пациент конфигурирует события в своей психике, влияет очень много факторов и культура, к которой он принадлежит, — лишь один из таких факторов. “Идеальный пациент” хорош еще и тем, что для работы с ним можно игнорировать его национальность и культурные корни и вообще все, что не содержится в самом анализируемом симптоме.

Судя по тому, какое влияние оказывает культура на психику, психиатрия еще долго не встретит своего “идеального пациента”.

1. John S. Brekke and Concepcion Barrio Cross-Ethnic Symptom Differences in Schizophrenia: The Influence of Culture and Minority Statu. Schizophrenia Bulletin, 23(2):305-316, 1997

2. Bauer, S.et al. (2011). Culture and the prevalence of hallucinations in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 52, 319–325

3. Michael S. Boroughs and Conall O’Cleirigh Pathoplasticity. The Encyclopedia of Clinical Psychology, First Edition. Ed. by Robin L. Cautin and Scott O. Lilienfeld. 2015

4. Thomas Stompe et al. The pathoplastic effect of culture on psychotic symptoms in schizophrenia WCPRR July/October 2006, 1(¾): 157-163

5. Kim, Yoshiharu; Berrios, German E. Impact of the term Schizophrenia on the culture of ideograph: The Japanese experience. Schizophrenia Bulletin, Vol 27(2), 2001, 181-185

6. Maruta, T., Matsumoto, C. and Kanba, S. (2013), Towards the ICD-11: Initiatives taken by the Japanese Society for Psychiatry and Neurology to address needs of patients and clinicians. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 67: 283–284

7. Kirmayer, L.J. Cultural variations in the response to psychiatric disorders and emotional distress. Social Science and Medicine, 1989; 29(3):327-339

8. Al-Issa I. The illusion of reality or the reality of illusion, hallucinations and culture. British Journal of Psychiatry 1995; 166:368-73.

9. Daina Crafa, Saskia K. Nagel Group differences in mental health: A role for culture in neuropsychiatry. WCPRR December 2014: 144-150

10. Devon Hinton and Susan Hinton Panic Disorder, Somatization, and the New Cross-cultural Psychiatry: The Seven Bodies of a Medical Anthropology of Panic. Culture, Medicine and Psychiatry (2002) 26: 155