«Я заявляю, что я одна из них»: политическое значение «Манифеста 343»

В атмосфере всеобщей стачки и баррикадных уличных боев, индивидуальной эмансипации от устаревших моральных представлений и страстного стремления к общественному самоуправлению, в Париже мая 1968 года зрели семена новых восстаний, которые будут заметно отличаться от мачистского «бунта воображения» большей политической прагматичностью. Во весь голос готовились заговорить женщины, чьи чаяния были проигнорированы большинством революционеров или, того хуже, подчинены будущим (и, как мы теперь знаем, не случившимся) победам. За обещанное право на полную сексуальную свободу и единоличный контроль над телом им предстояло сражаться в судах и парламенте, на университетских кафедрах и страницах буржуазных газет и, в конце концов, внутри собственных сердец.

Возникшее летом 1970 года в среде радикальных и марксистских феминисток «Женское освободительное движение» (MLF)[1], несмотря на пестроту входивших в него групп, смогло объединить усилия женщин для радикального изменения общественного мнения и публичной политики в области распространения средств контрацепции, предоставления доступа к абортам, пресечения сексуального насилия и борьбы с гендерным неравенством в семье, образовании, экономике и структурах власти. Теоретическая и политическая работа, проведенная феминистками второй волны[2], до сих пор определяет характер дебатов о гендерной эмансипации и дарит активисткам по всему миру мощный интеллектуальный инструментарий для критики действий национальных правительств.

Напечатанный в апрельском номере газеты Le nouvel observateur за 1971 год «Манифест 343» — ключевой документ движения, произведший поразительный идеологический эффект, благодаря которому кампания за легализацию абортов вышла на принципиально новый уровень. После его публикации тысячи женщин и сочувствующих их положению мужчин смогли в открытую заговорить о необходимости свободного доступа к средствам прерывания нежелательной беременности. Смыслы, заложенные в текст манифеста, и сам ход кампании MLF представляют огромный интерес в свете повсеместного роста милитаристских настроений и новой волны государственных ограничений репродуктивных прав.

«КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК — ЖЕНЩИНА»

ПОЯВЛЕНИЕ MLF И КАМПАНИЯ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ АБОРТОВ

«Женское освободительное движение» было названо так журналистами по аналогии с «Женским освободительным движением», действовавшим в США с середины 1960-х годов, и включало в себя множество автономных политических групп, появившихся во время майского восстания и окрепших в период распада радикальных социалистических сил. Эти женские объединения, будучи порождением общепринятого в левых кругах марксистского дискурса, оказались вынуждены, помня об опыте неудавшегося восстания, пересмотреть свое отношение к классовой борьбе и роли мужчин в руководстве революционными действиями.

Наибольшее влияние на структуру и политический характер движения оказали так называемые «феминистки-революционерки», объединившиеся вокруг представительницы философского экзистенциализма и социалистки Симоны де Бовуар (1908–1986), но зашедшие гораздо дальше своей momone[3]. По их мнению, концепция классовой борьбы, пропагандировавшая приоритет социально-экономических завоеваний угнетенных классов над гендерными свободами, мешала женщинам разных классов сплотиться против общего врага — патриархата, разрушительному давлению которого подвергаются и богатые, и бедные. Именно сексуальное, а не классовое угнетение делало взаимодействие женщин с революционерами-мужчинами, боявшимися потерять свои гендерные привилегии, таким болезненным. В ответ на это они привнесли в женское движение принципы политической автономии и организационного самоуправления, противостоящие «мужским» принципам иерархии и лидерства. Женщинам предлагалось создавать независимые от мужчин союзы, вступать в коалиции с другими группами, каждая из которых не имела бы большего по сравнению с другими веса в принятии общих решений, и самостоятельно формулировать политические требования, отталкиваясь от индивидуальных потребностей участниц.

Официальной датой рождения MLF считается 26 августа 1970 года, когда группа феминисток-революционерок, состоявшая из тридцати человек, пришла на площадь Шарля де Голля возложить венок на могилу Неизвестного солдата. Широкую общественность шокировали лозунги, которыми украсили свои букеты участницы акции. Феминистки, играя словами и смущая бравых полицейских, утверждали, что «Каждый второй человек — женщина», воздавали дань памяти «Неизвестной жене солдата, борющимся женщинам» и выражали солидарность с бунтующими в Соединенных штатах соратницами. Инцидент попал в заголовки всех крупных вечерних газет Франции. В тот день у Триумфальной арки были задержаны многие ведущие интеллектуалки своего времени, в числе которых писательница Моник Виттиг (1935–2003), социологиня Кристин Дельфи (род. 1941) и журналистка Кэти Бернхайм (род. 1946). Полицейские не знали, что делать с арестованными и быстро отпустили их. Так провокационная акция, инициированная участницами MLF и получившая поддержку отдельных представительниц интеллектуального истеблишмента, быстро придала рыхлому конгломерату феминистских инициатив политический вес, которым было решено незамедлительно воспользоваться. Осенью того же года женщины начали широкую кампанию за легализацию абортов.

Американская исследовательница Лиза Гринвальд в своей книге «Дочери 1968-го. Переосмысляя французский феминизм и женское освободительное движение»[4] коротко описала историю репрессивных практик французского государства в области репродуктивных прав:

«Французские правительства веками запрещали аборты по соображениям морали, хотя все чаще смещали аргументацию в сторону проблемы низкой рождаемости во Франции, которой оставались одержимы вплоть до ХХ века. Закон от 31 июля 1920 года, подтверждающий преступность абортов и любой “антинаталистской пропаганды”, стал краеугольным камнем, на котором основывалось дальнейшее законодательство, несмотря на слабую общественную поддержку. Закон Нойвирта[5] 1967 года, который легализовал — в самом узком смысле — производство и распространение контрацептивов, был принят с относительно небольшим перевесом, несмотря на общественный консенсус в пользу контроля рождаемости, при этом аборты были намеренно оставлены в стороне от дебатов, а закон 1920 года остался в силе. В результате противозачаточные средства были доступны, в основном, лишь женщинам среднего класса в крупных городах, у которых были лечащие врачи, готовые их выписать. Даже к 1978 году, когда закон Нойвирта был смягчен, а аборты разрешены, исследование INED[6], проведенное среди трех тысяч женщин в возрасте от 20 до 45 лет, показало, что только 37% из них эффективно используют средства контрацепции. В брошюрах, посвященных репродуктивным правам, утверждалось, что это происходит потому, что женщины воспитывались в культуре сексуального подавления, где единственной приемлемой ролью женщины была роль матери. Ввиду ограниченной доступности средств контроля рождаемости, французские женщины делали (по самым приблизительным оценкам) сотни тысяч абортов в год, большинство из которых проводились за границей или нелегально во Франции в небезопасных условиях»[7].

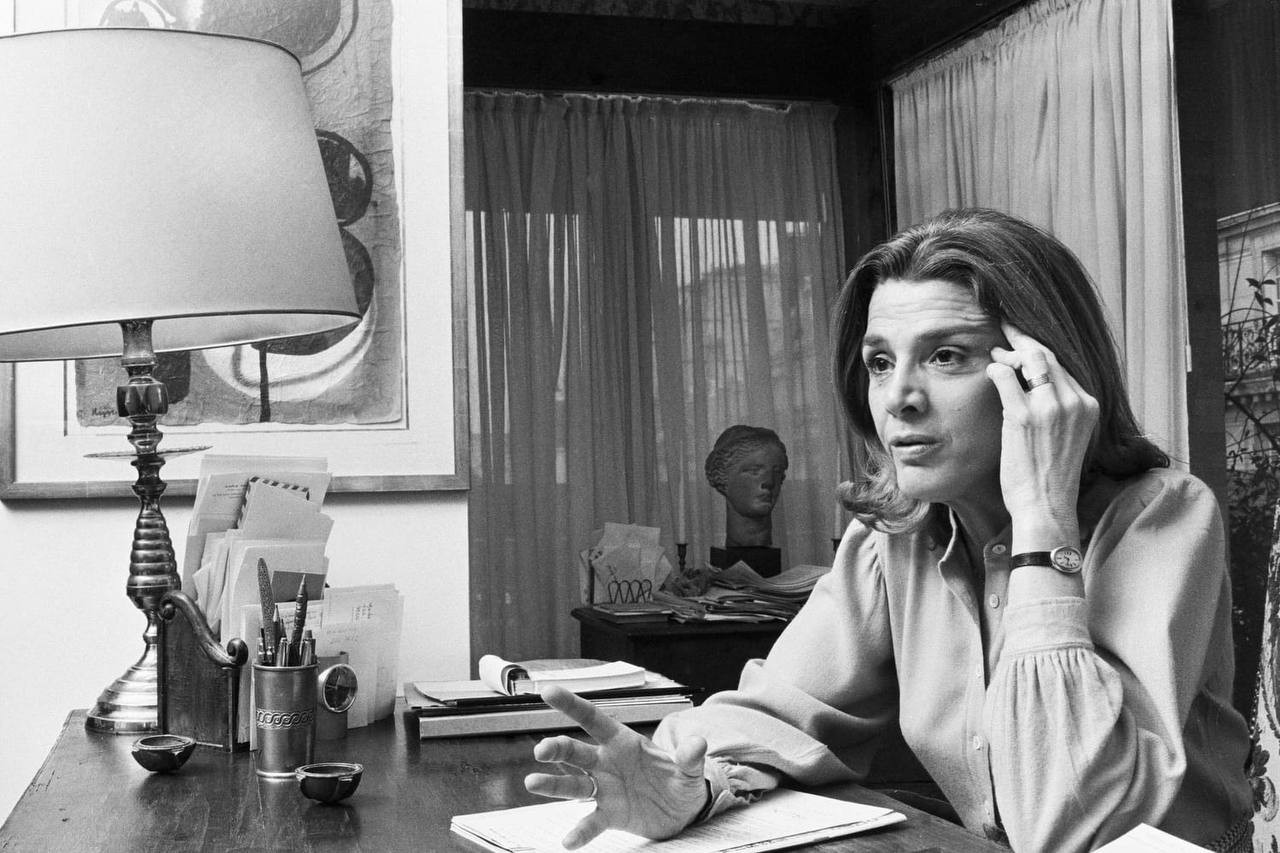

Чтобы изменить норму закона, укреплявшего классовое неравенство между женщинами в доступе к средствам репродуктивного контроля и вместе с тем ставившего каждую в положение потенциальной преступницы, требовалось огромное социальное давление. Активистки MLF поспешили установить контакты с французскими актрисами, писательницами и общественными деятельницами для привлечения их к созданию документа, способного вызвать дебаты, ставящие под сомнение патриархальные порядки буржуазного государства. Весной 1971 года, под патронажем Симоны де Бовуар и актрисы Дельфин Сейриг («В прошлом году в Мариенбаде», «Украденные поцелуи» и др.), они написали «Манифест 343» — текст, ставший одним из ключевых в истории современного феминизма благодаря своей бескомпромиссности и последовавшей за ним реакции. В нем общенациональные знаменитости из мира кино и литературы, такие как Катрин Денев, Жанна Моро, Франсуаза Саган и Анна Вяземски, открыто признались, осознавая всю опасность, навлекаемую этим действием на себя, в том, что в определенный момент своей жизни делали аборт. Благодаря публикации «Манифеста» прежде табуированная в обществе тема вмиг оказалась у всех на устах.

Никто не мог предположить, как поведет себя правительство: осмелится ли подвергнуть преследованию женщин, имевших столь высокий социальный статус, или спустит дело на тормозах. Было принято решение готовиться к самозащите. После публикации манифеста, в июле 1971 года, вместе с другими сочувствующими организациями активистки MLF сформировали правозащитную группу «Шуазир» («Choisir»)[8] для возможной юридической защиты подписанток. Группу возглавила французская адвокатесса тунисского происхождения Жизель Халими (1927–2020), прославившаяся защитой участницы Фронта национального освобождения Алжира Джамилы Бупачи, изнасилованной французскими солдатами во время войны в бывшей колонии. В своей практике она тонко использовала юридические аргументы, демонстрируя, как нейтральные формулировки законов и дискурс прав человека могут быть использованы для защиты женщин и осуждения патриархальных порядков, оказывающих огромное влияние на решение судей и присяжных в делах, имеющих яркую сексуальную окраску.

Но спонтанной массовой поддержки манифеста оказалось достаточно, чтобы избежать судебных тяжб. В конце апреля 1971 года на страницах все той же Le nouvel observateur были опубликованы результаты опроса общественного мнения, согласно которому 55% опрошенных высказались за предоставление женщинам права прерывать беременность, а 87% посчитали, что решение об аборте должно приниматься в частном порядке. В мае 252 врача подписали документ, аналогичный манифесту MLF, призывавший отменить действовавший в те годы запрет и отдать размышления о «нравственности абортов» на откуп индивидуальной морали. Возникало все больше документов, в которых врачи открыто признавались в том, что преступали закон, руководствуясь соображениями безопасности и здоровья пациенток. Основанное в 1973 году «Движение за свободу абортов и контрацепции»[9] (MLAC) пошло еще дальше и заявило, что оно проводило и будет проводить операции для нуждающихся женщин, невзирая на угрозы репрессий. Брожение началось и в рядах парламентариев.

Важно понимать, что целью активисток было не только снятие запрета на проведение операций и открытое распространение информации о средствах контрацепции, но и изменение самой сексуальности посредством расширения женской автономии. Телесная независимость (понимаемая гораздо шире, чем простой контроль за фертильностью) от законов и патриархальных традиций таила в себе утопический потенциал сексуальной революции, заключавшийся в создании культурной альтернативы мужскому порядку посредством свободного выражения и воплощения женщиной ее индивидуальных желаний в сексе, общественной жизни и национальной политике.

Рост организаций, поддерживавших расширение репродуктивных прав, заставил выдвинуть проблему легализации абортов на первый план. MLF ультимативно потребовала у парламентских партий «четко заявить о своих позициях по этому вопросу до выборов» — и социалисты всех оттенков пошли ей навстречу. Перед политиками встала задача найти такую форму будущего законопроекта, которая хотя бы частично удовлетворяла ожиданиям феминисток и одновременно не встретила бы серьезного сопротивления со стороны консервативных лобби. В конце концов, закон от 29 ноября 1974 года, разработанный и принятый под руководством министра здравоохранения Симоны Вейль (1927–2017), приостановил действие статьи 317 Уголовного кодекса и легализовал аборты, проводимые в течение первых четырнадцати недель беременности, при условии, что женщина посетила одобренный государством консультационный центр и была проинформирована обо всех доступных ей средствах и услугах на случай отказа от операции.

Принятый законопроект символизировал собой первый робкий шаг на пути к гендерному равенству во Франции. Победа MLF могла бы считаться триумфом, если бы не начавшийся в 1973 году «нефтяной» экономический кризис, заметно снизивший требования общества к сексуальным свободам и серьезно подкосивший движение. Однако радикальные требования, выдвинутые женщинами в тексте «Манифеста», по-прежнему могут служить ориентиром при проектировании реформ в области репродуктивных прав, нередко искажаемых политикой контроля рождаемости даже в либеральных странах.

ПРАВО НА АБОРТ — ВСЕГО ЛИШЬ ПРОЛОГ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Текст «Манифеста» отличается от множества других политических произведений XX века не столько провокационностью сделанного заявления, сколько критической оптикой, направленной на то, чтобы высветить причины моральной «раздвоенности» женщин в патриархальном обществе и осудить политику «контролируемой свободы», показав какие подлинные цели преследует государство, ставя женщинам предварительные условия для доступа к аборту.

Угроза уголовного преследования и осуждения со стороны близких делают борьбу за право на аборт трансформирующим личность действием, сталкивающим женщин лицом к лицу с внушаемыми путем патриархального насилия нормами, которые контролируют поведение и загоняют их в ловушку «боли и стыда» за проявление собственной воли. Утверждая: «наши утробы принадлежат нам», сторонницы гендерного равенства стремятся вывести женское тело из-под пристального надзора семьи и правительства, чья власть по своей сути идентична власти рабовладельца, видевшего в своей собственности только «говорящее орудие».

Экзистенциальная философия и психоанализ смогли убедительно доказать, что именно патриархальная культура стремится разорвать связь женщины со своим телом, чтобы приписать ему строго определенные функции, которые требуется выполнять в рамках господствующего порядка независимо от воли его обладательницы. Это закономерно приводит к психологическому расколу внутри женщины. Перед каждой в той или иной форме встают сложные и трудноразрешимые в патриархальном обществе вопросы: «Почему, хотя я обладаю индивидуальным сознанием, мне запрещено самой определять функции и характеристики своего тела? Что или кто говорит во мне (ребенок, муж, отец?), когда я, отказавшись подчиняться установленным правилам, испытываю ужас и презрение к самой себе? Чем вызвано мое отвращение к собственному телу: несоответствием идеалам мужского взгляда или отсутствием других эстетических критериев для складывания себя в качестве субъекта желания?». Это «разбитое на мелкие кусочки» эго не может смотреть на беременность иначе, как на чужеродную «опухоль в животе», которую общество требует принять в качестве «женской судьбы». Включение в «захватывающую борьбу» за легализацию абортов — это способ раз и навсегда доказать, что «я принадлежу только самой себе, а не государству, семье, ребенку, которого я не хочу».

Бесплатный доступ к аборту, утверждают авторки манифеста, должен подарить женщине самоуважение и гордость за свое тело, право свободно распоряжаться им и не стыдиться своей половой принадлежности. В данном контексте не обходится и без характерных марксистских метафор. Концепция производственного самоуправления, отстаиваемого рабочим движением, переносится на репродуктивный труд: женщины, «как и другие производители», должны иметь полное право контролировать «производство своей продукции». А самоконтроль над телом в свою очередь «подразумевает радикальное изменение ментальных структур женщин и не менее радикальное изменение структур общества».

На пересечении дискурсов прав человека, левой политэкономии и экзистенциализма возникает целостный политический образ «новой женщины», демонстрирующий, каким оружием она обладает в социальной борьбе, в каком мире, по ее мнению, возможно деторождение и где отныне проходит разделительная черта между ней, обществом и государством:

«1. У меня будет ребенок, если я захочу, никакое моральное давление, никакие институты, никакие экономические императивы не могут заставить меня сделать это. Это моя политическая сила. Как и любой производитель, я могу, ожидая чего-то лучшего, давить на общество посредством своего производства (репродуктивная забастовка/grève d’enfants).

2. У меня будет ребенок, если я захочу и если общество, в котором я его рожу, подходит мне, если оно не сделает меня рабыней этого ребенка, его нянькой, его служанкой, его tête de Turc (мишенью для всех насмешек и гадостей).

3. У меня будет ребенок, если я захочу, если это общество подходит мне и подходит ему; я несу ответственность за ребенка: никакой угрозы войн, никакой изнурительной работы, что подчиняет своей производительностью».

Необходимость в поддержании стабильного промышленного производства и постоянная угроза войны — ключевые факторы формирования демографической политики в любом государстве. Ее главная цель — обеспечить систему необходимым количеством рабочей силы и воинских кадров. Обе социальные категории мыслятся и пополняются, исходя из гендерных представлений, доминирующих в обществе. Так, поскольку «ратное дело», являющееся основой большинства властных привилегий, остается, в основном, прерогативой мужчин, рождение детей и ведение домашнего хозяйства неминуемо встают на службу воспроизводства военной машины и угнетающих иерархий. Такое устойчивое разделение гендерного труда, особенно в периоды экономической нестабильности, дает возможность правительствам при внешней либерализации законодательства ввести множество хитрых программ контроля рождаемости, что будут регламентировать доступ к аборту и одновременно стимулировать отказ от него посредством предоставления самого широкого спектра «социальных услуг». «Материнский капитал» — наиболее яркий образец меры, укрепляющий гендерный стереотип о «женщине-матери» и создающий среди угнетенных дополнительный уровень неравенства по принципу численного состава семьи. Наиболее широкое распространение имеют ограничения на проведение операции в зависимости от срока беременности. Кроме того, на окончательное решение женщины оказывает влияние сокрытие информации о не хирургических (медикаментозных) методах аборта, а также законодательное определение необходимого количества консультаций с врачом и времени, которое должно пройти между ними, прежде чем будет назначена дата операции.

Французское «Женское освободительное движение» выступало категорически против любых государственных регламентов в этой области, поскольку они нивелировали первоначальные цели борьбы — освобождение женского тела и переустройство всех социальных иерархий. «Мы не хотим лучшего закона, — читаем в тексте манифеста, — мы хотим его полной отмены». «Либеральные» программы контроля рождаемости подразумевают, что женщины «должны заслужить право не иметь детей», в то время как разные формы «принуждения» к деторождению остаются законными. Реформистский подход к абортам прямо противоречит радикальным феминистским установкам и способствует усилению буржуазного патриархального государства: «Самые либеральные законы по-прежнему регулируют использование наших тел. Использование нашего тела не должно регулироваться».

Сохранение классового неравенства, регулярной армии и военного производства делают бюрократию и буржуазию, столь активно выступающую с pro-life-позиций и лоббирующую свои интересы через аппарат власти, «убийцами народа», обрекающими женщин на непосильный и разрушительный психофизический труд, усугубляющий экзистенциальный раскол, появившийся вследствие патриархального угнетения.

Перечисленные положения «Манифеста 343» придали кампании за легализацию абортов 1971–1975 годов и всем последующим кампаниям важный символический статус. Благодаря теоретической работе и политической деятельности представительниц MLF борьба феминисток второй волны предстала «[восхождением] к провозглашенному в мае 1968 года идеалу личной свободы, заключенному в идиому сексуальности», и противостоянием любой коллективной морали, ставящим индивидуальный выбор женщины выше узких репрессивных интересов семьи, класса и государства.

Александр Мигурский

(Впервые опубликовано в зине alarm)