У города есть умение

«И не надо со мной спорить, потому что я это видела своими глазами»

(Мария Ватутина о поездке в Лондон, Facebook)

* * *

Мне прислали ссылку на этот пост в Facebook и спросили, что я думаю по поводу написанного и насколько то, что замечательный поэт и обладатель титула «Голос нашего времени» Мария Ватутина «видела своими глазами», соответствует действительности.

«Да ничего я не думаю», — ответила я приславшему мне эту ссылку, ибо сказал другой поэт: не оспоривай туристов, которые имеют мнение.

Да и могу ли я противопоставить то, что знаю, прожив тут почти тридцать лет, тому, что обладатель титула «Голос нашего времени» за три дня поездки «увидела своими глазами»? К тому же, всё, что я знаю, это не более чем «мне кажется», «я полагаю», «насколько я могу судить». Кто же с гранатой на танк пойдёт?

А что я, собственно, знаю? Из категории «наверняка» я знаю только то, когда-то этот город меня спас. Два раза. Первый раз он подхватил меня, когда я проваливалась в ту бездну, в которую порой проваливаются девочки-подростки, которые Холден Колфилд в панталонах Наташи Ростовой, а про второй раз в двух словах и не расскажешь, когда-нибудь попробую не в двух, но не сейчас.

«в городе … нет умения как-то помогать бомжам не лежать на улицах»

Вот зачем вы мне прислали эту ссылку?

Ну, приехала женщина по туру в Лондон, ну опубликовала по следам недельной поездки свои рассуждения о том, что «у города нет умения как-то помогать бомжам не лежать на улицах». Разве я могу во всеуслышание сказать, что я об этом думаю? Тем более, если она говорит «не надо со мной спорить, потому что я это видела своими глазами». Вы бы стали спорить с человеком, который на третий день пребывания в незнакомом городе «собственными глазами» увидел на улице бомжа и не терпящим возражения голосом эксперта по

В середине 90-х мы жили на Kensington Church Street. Kensington Church Street — довольно известный и знаковый адрес в непосредственной близости от Kensington Palace, а сама улица соединяет High Street Kensington и Notting Hill. Ну, и в соответствии с названием, на углу, там, где улица впадает в High Street Kensington, красуется готический собор St. Mary Abbots.

И напротив этого собора была лавочка-скамеечка, на которой жил один очень колоритный бездомный. Когда мы впервые его увидели, мы в один голос воскликнули: «Карл Маркс!», потому что вылитый. Он жил на этой лавочке круглый год, но иногда на

Но если бездомный, как например, наш Карл Маркс, становится «неподобающей достопримечательностью при достопримечательности» и не поддаётся на уговоры и предложения о перемене места оседлости, то местные власти могут прибегнуть и к иезуитским мерам. Чему мы были свидетелями. В один прекрасный день лавочка Карла Маркса исчезла, а на её месте появилась новая, с разделительной перекладиной посерёдке: сидеть можно, а спать уже не получится. «Сволочи!», — сказали мы в один голос всей улицей.

И больше Карла Маркса никто не видел.

Кстати, поскольку теперь всем, кто живёт на улице, раздаются тёплые спальные мешки, я полагаю, что утратил силу и тот закон, о котором в 1933 году писал Джодж Оруэлл: «За исключением нескольких специально оговоренных пунктов — набережная и еще пара мест (одно позади Лицейского театра), — по лондонским муниципальным законам отдыхать ночью на улице разрешено, но уличенных в сне патруль должен сгонять. Правило из набора откровенно оскорбительных. Считается, что цель — предотвратить случаи смерти от переохлаждения <…>».

Ну, во всяком случае, сегодня полиция не прогонит человека, спящего на улице, а может либо отвезти его в ближайший центр для бездомных, если он согласится, либо охранять, потому что город отвечает за его безопасность.

Но это будни, это реальность, это повседневность нашей жизни и не имеет отношения к «чуду», которое город кому-то был должен в соответствии с глянцевой брошюркой турагентства и личными фантазиями: «ехала туда … предвосхищая чудо». Но при чём тут я? Я же не встану на табуреточку и не скажу: «Неправда, у города есть умение помогать бомжам не лежать на улицах!». Даже если этой табуреточкой будет мой многолетний опыт информированного горожанина, я всё равно этого не сделаю. И даже не столько потому, что конструкция «есть умение помогать не лежать / нет умения помогать не лежать» не относится к тем стилистическим оборотам, которые я обычно использую или рекомендую использовать другим, сколько потому, что делать такие заявления в ту или иную сторону, не являясь специалистом — это невинное мещанство. Ну, слишком уж невинное.

…Лондон начался для меня в конце 70-х, в мои неполные 15.

Было лето. Было утро. Моё первое утро в Лондоне. Я шла по улице и ела мороженое, а навстречу мне шёл полицейский — очень взрослый дяденька лет двадцати в белоснежной форменной рубашке с короткими рукавами. «Hello, Beauty!» («Привет, красотка!») — сказал мне дяденька полицейский и подмигнул. «Это он мне?! Ой, это он мне!» — и я навсегда распрямила спину. А потом много лет спустя я снова его встретила. «Are you OK, madam?» («Мадам, вам помочь?») — спросил он, когда на промозглом ноябрьском ветру я пыталась в телефоне на Google Maps найти нужную мне улицу. Только это был уже не двадцатилетний дяденька, а мальчик лет двадцати. Всё в той же белой рубашке с короткими рукавами (господи, неужели они до Рождества ходят в летней форме?). И было непонятно, то ли это тот мой Лондон, начавшийся с «Hello, Beauty!», продолжался, то ли жизнь, то ли просто круг замкнулся.

Этот город вообще большой мастер замыкать круги. Иногда такие огромные круги, что они охватывают десятилетия. Он их то размыкает, то замыкает, и поди разбери, где начало, а где конец.

Когда мне было лет тринадцать, у меня на катушечном магнитофоне «Грюндик» жила запись взорвавшей весь тогдашний цивилизованный мир рок-оперы «Jesus Christ Superstar», которую я, отрешившись от всего сущего, слушала часами изо дня в день. Я знала, что эта запись сделана с пластинки, я видела ту пластинку: с фотографиями, текстами и большими красочными вкладышами. И в мою жизнь пришла мечта, переходящая в идею фикс: мне нужна была эта пластинка — с фотографиями, текстами и большими красочными вкладышами. Мечта давила на мозги, и давила так, что аж сплющивала.

Шли годы. Из тех, что год за два. И вот мне уже 14. У нас в гостях сидит очень приятный молодой человек с ангелоподобным лицом и тихим нежным голосом. Это новый московский корреспондент английской газеты Financial Times Дэвид Саттер. Квартира корпункта Financial Times была в доме через дорогу, так что он иногда захаживал к нам по-соседски. А я была девочка общительная, к тому же, не упускала любой возможности попрактиковать свой английский. Дэвид Саттер тоже был человек общительный и тоже при любой возможности старался практиковать свой русский. И в этом нашем перетягивании русско-английского каната каким-то образом всплыла тема Ллойда Вебера и его оперы Jesus Christ Superstar.

— У меня есть магнитофонная запись! — пошла я с козырей.

— А у меня есть пластинка! — сказал он. Оказывается, это были шахматы, и я получила мат в один ход.

После чего я так сказала своё «Ой…», что не сказать в ответ: «Я буду рад её тебе подарить», было бы верх неприличия.

— Я тебе её с радостью подарю, — сказал Дэвид Саттер. И по стене пробежала белка.

…Когда мне было пять лет, гостивший у нас Африкан Андреевич Бальбуров, главред журнала «Байкал», пообещал подарить мне белку. Сам пообещал, от широты души. В следующий раз, говорит, привезу. У меня будет белка! Каждое утро, просыпаясь, я спрашивала, когда приедет Африкан Андреевич, когда белка? Африкан Андреевич потом приезжал ещё несколько раз, а годам к восьми я про белку уже и не вспоминала. Вспоминать не вспоминала, но помнила. Это называется жизненный опыт.

И жизненный опыт говорил, что быка за рога куют пока горячо и получить обещанное можно либо сразу, либо никогда. Поэтому я вызвалась зайти за пластикой на следующий же день:

— А вы завтра когда дома будете? Может, я прямо из школы к вам зайду?

При этих моих словах ангелоподобное лицо молодого человека стало похожим на посмертную маску, и в тихом его голосе зазвучали ледяные нотки:

— Пусть твой папа мне позвонит, и ты всегда можешь прийти ко мне вместе со своим папой.

При чём тут папа? Зачем мне нужен папа, чтобы забрать пластинку? Видимо, он уже жалеет, что обещал её мне и хочет это дело замотать. Тем более нужно брать быка за рога.

— Ну, давайте послезавтра. Я когда гулять пойду, на обратном пути зайду, ладно?

Но он как болванчик повторял одну и ту же фразу: «Пусть твой папа мне позвонит, и ты всегда можешь прийти ко мне вместе со своим папой».

На том и порешили. Точнее, ни на чём не порешили. Едва я собралась на третий заход, как вмешался папа: «Да, конечно, Дэвид, мы с тобой созвонимся на той неделе и

Я не понимала, о чём весь этот кордебалет, но белка опять пробежала по стене и шмыгнула за диван. Потом родители втолковывали мне, что, он, дескать, иностранный корреспондент в чужой стране, опасается каких-либо провокаций, и я должна была сразу понять и не настаивать. Слово «провокация» было из недавно услышанных и мне его объяснили так: провокация — это когда, например, у магазина «Берёзка» тебя просят продать чеки, а потом тот, кому ты их продавал, надевает на тебя наручники. Но ведь Дэвид не будет эту пластинку мне продавать? При чём тут провокация? Каким образом четырнадцатилетняя девочка может быть провокацией?

Ну, в общем, мне тогда так и не удалось скоординировать свои планы с папиными, чтобы вместе пойти и забрать обещанное. А потом Дэвид Саттер переехал в другую квартиру и с моего личного горизонта исчез на несколько десятков лет. И только вот буквально недавно мы с ним нашлись в Facebook. Точнее, я его нашла. Увидела во френдах у одной знакомой и тут же написала ему в личку: «А вы помните, что вы мне пластинку зажали?».

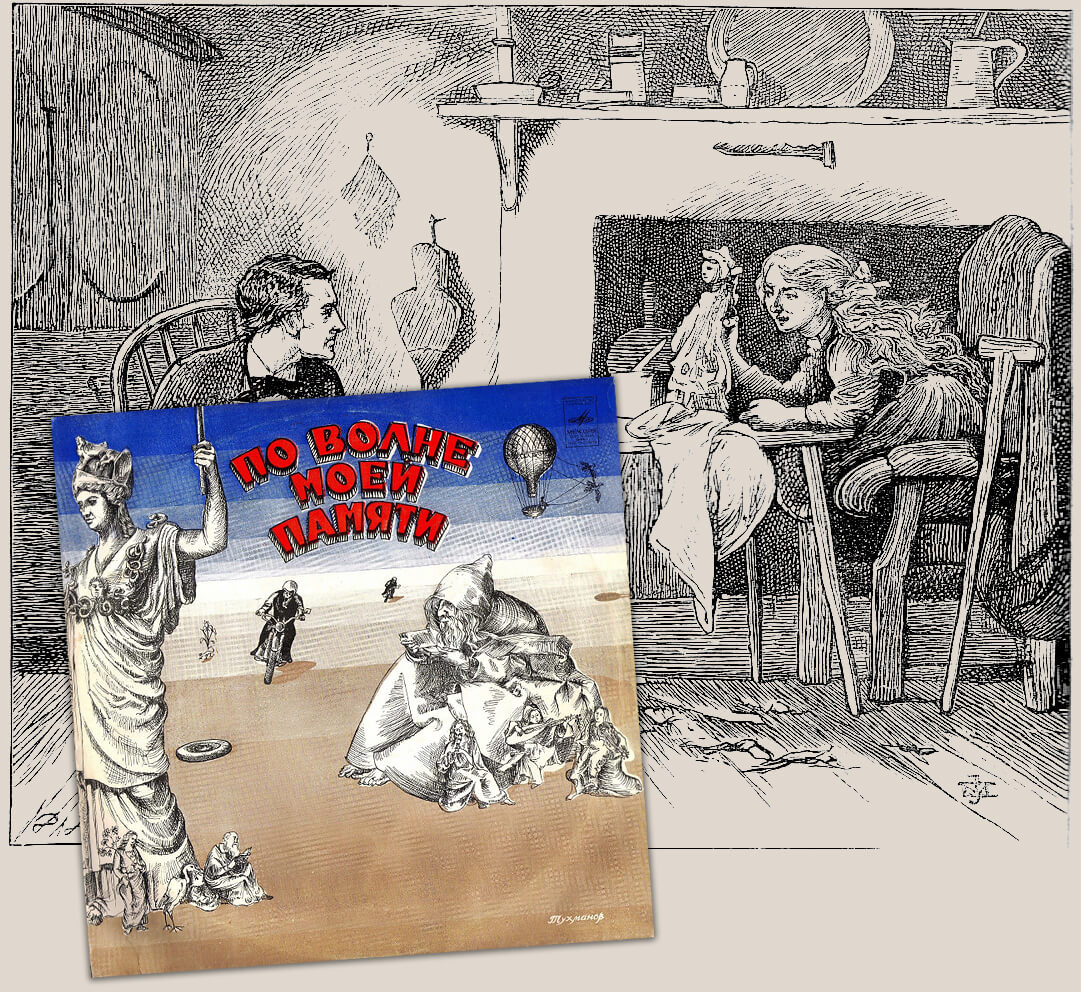

А тогда я записала обещанную пластинку в графу «облом» и купила тухмановскую «По волне моей памяти».

А на следующий год случилось то моё первое лето в Лондоне, и Лондон сказал мне: «Hello, Beauty!», а потом много чего ещё нашептал за тот июнь-июль-август и, видимо, нашептал что-то такое, что вернувшись в Москву, я бросила школу. Просто не пошла туда первого сентября и ноги моей больше там не было.

Но вернёмся к кругам, которые сначала размыкаются, а потом, если получится, замыкаются. Я же не просто так на английского корреспондента, заныкавшего пластинку, нажаловалась. Это я начала тот путь по кругу, который потом замкнётся, охватив собой чуть ли не всю жизнь.

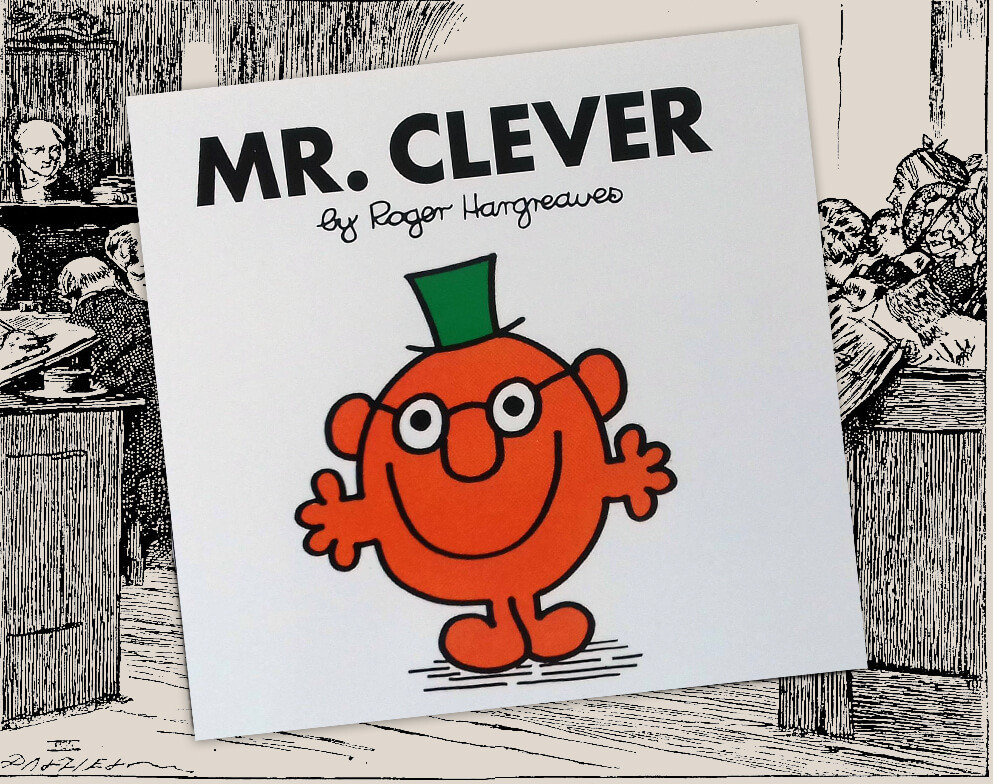

В семидесятые годы на мировом рынке детского книгоиздания возник феномен под названием Mr. Men. Это были такие квадратные книжечки с забавными рисунками, изображающими персонифицированные ипостаси разных человеческих качеств и свойств. В восьмидесятые империя создателя и издателя этих книжек Роджера Харгривза набрала высоту и вышла в стратосферу: книжки издавались миллионными тиражами, переводились на все сущие языки. А тогда проект только-только наращивал обороты, и Роджер Харгривз был очень заинтересован в любой возможности перевода своих книжек на другие языки и издания их в других странах.

И вот тем летом в Лондоне мой отец как раз вёл с ним переговоры по поводу издания его книжек в СССР. Переводить их должен был замечательный детский поэт Роман Сэф, и переговоры уже выходили на финишную прямую. Судя по тому приёму, который нам оказали Mr. Харгривз и его жена, им очень, ну, просто очень хотелось, чтобы всё состоялось. Принимали они нас как дорогих гостей: гуляли нас по ночному Лондону, водили по

И не успела я опомниться от потрясения, в которое повергло меня живое действо c Иродом в белом смокинге, как мне была подарена та самая пластинка, мечта о которой когда-то чуть не расплющила мне мозги. Всё это мне казалось совершенно нереальным, и в этом нереальном состоянии я села в поезд, который вёз нас в Ливерпуль, где мы должны были пересесть на паром, чтобы плыть в Ирландию, где жил папин двоюродный брат…

А по возвращении в Лондон, когда уже оставалось то ли уточнить какие-то нюансы договора, то ли забрать экземпляры книжек, Mr. Харгривз исчез. Растворился. Его секретарша обычно соединяла с ним в ту же секунду, а если его не было (напоминаю, это всё происходило задолго до мобильных телефонов), перезванивала, как только он появлялся: «Mr. Харгривз возвращает ваш звонок». Но теперь она отмороженным голосом отвечала, что «Господин Харгривз не может подойти к телефону, Господин Харгривз недоступен, я не знаю, когда он появится…». И никто не перезванивал.

А примерно за неделю до нашего отъезда из Лондона сидели мы в гостях у одного человека. Не знаю даже, какие параллели провести, чтобы объяснить его статус. Ну, просто, пока он жил в СССР, он был причастен к некоторым «невидимым механизмам». А когда стал жить в Англии, свою причастность к «невидимым механизмам» не утратил, но только теперь это была причастность уже не к советским, а к английским «невидимым механизмам». И вот он спрашивает у моего папы: «А как у вас там с Харгривзом? Договорились?». И мой отец, не скрывая своего полнейшего недоумения, рассказывает о внезапном исчезновении Хардгривза с радаров и спрашивает у этого нашего знакомого: «У тебя есть какие-то объяснения?». И наш знакомый объяснил, что, видимо, пока мы были в Ирландии, к мистеру Харгривзу в офис пришли два человека в серых костюмах и стали подробно расспрашивать о том, кто этот русский, с которым он так тесно общался последнее время, какова цель этих встреч, в чём суть предложенного сотрудничества, при этом давая понять, что их вопросы носят скорее формальный характер, и распечатка всех разговоров уже давно подшита к делу. А потом вежливо, но твёрдо порекомендовали прекратить все дальнейшие контакты…

А неделю спустя я уже снова была в Москве. Но это уже была совсем другая девочка. Уехала одна, приехала другая. И пластинка Jesus Christ Superstar приехала со мной не только в том багаже, который досматривала таможня, она приехала и в том внутреннем багаже, в котором я везла и то, что нашептал мне тем летом Лондон, и ту путаницу сознания, которую я себе нагуляла бродя по его улицам… Это был тот ещё багаж, и я его потом ещё очень долго разбирала.

И всё это за считанные секунды прокрутилось в моей голове, когда почти тридцать лет спустя я держала эту пластинку в руках в последний раз, ибо наша московская квартира уходила к другим владельцам и всё её содержимое, включая пластинку Jesus Christ Superstar, отправлялось в небытие. Но она навсегда осталась в том внутреннем багаже, который я тогда привезла из Лондона, и который я, видимо, всё ещё разбираю, разбираю… А он всё прибывает, прибывает… И круги замыкаются.

И вот неужели я всерьёз буду оспоривать московскую туристку, заплатившую свои кровные за то, чтобы сбыть мечту и на несколько дней приехать в Лондон, «с огромной любовью и предвосхищая чудо», и посвятившую свой туристический досуг изучению магазинов на

Ну, хорошо, что там дальше.

Ужас какой…

ОК, нет у нас Собянина, нет таких «сил» и такого «управления», которые давали бы мэру города возможность решать свои вопросы за счёт городского бюджета, нет личной финансовой заинтересованности чиновников в том, чтобы из года в год «осваивать средства» без оглядки на первостепенные нужды города, нет плитки, о которую, насколько мы знаем, в Москве тоже все спотыкаются, плачут, пишут жалобы и снова спотыкаются. Но видимо, спотыкаться у себя не так обидно, как это обидно когда накопишь на поездку, приедешь, а там снова спотыкаешься. Как и не уезжал.

И я понимаю, что женщина «спотыкается, натыкается носками, очень больно…». И что вы хотите, чтобы я тут прокомментировала? Ну не могу же я комментировать чью-то, видимо, не совсем летящую походку. Тем более, что помню как она несколько лет назад рассказывала у себя в Живом Журнале о том, как мыкается по поликлиниками, где её отказываются лечить, где невозможно сдать анализ, провести обследование, где царит бездушное хамство на фоне разрухи и антисанитарии. Так что, памятуя о былых проблемах со здоровьем, я охотно верю, что эти спотыкания и «натыкания носками» («очень больно») на заплаты в асфальте действительно имели место быть. Но город не знал, что она приезжает, не знал, где она поставит ногу, не подстелил сломку. А впрочем, даже если бы и знал, не стал бы подстилать. Потому что город в первую очередь направляет средства не на то, чтобы пустить пыль в глаза тем, кто сюда приезжает посмотреть-потрогать, а на то, что нужнее тем, кто тут живёт. И пусть наша Национальная Служба Здравоохранения уже не такая щедрая, как ещё лет пятнадцать назад, ибо — да, да, очень дорого стоят стране и городу те, кто приехал сюда, чтобы брать, а не давать. Но здравоохранение и социалка всё равно держатся, держатся, потому что приоритет в бюджете отдаётся им, а не колдоёбинам на туристических маршрутах. Тем более, если эти маршруты пролегают там, где сподручней фотографировать помойки.

Вот знаете, у нас в школе училась одна девочка, а выросла — и стала нотариусом. «Элитным нотариусом», как она сама говорит. Свой офис на Цветном и все дела. Кто понимает, тот понял. Кто не понимает, тот, я думаю, тоже понял. И вот приезжала она как-то к нам в Лондон на

А через год так получилось, что мы оказались в Москве. И едем мы на машине с этой моей знакомой-нотариусом по ночному Арбату, и показывает она мне на все эти иллюминированные диснейлендовские декорации по обе стороны, и говорит: «Ты глянь, ты только посмотри, красота какая! Меня просто до слёз пробирает, когда я это вижу. Я по всей Европе проехалась, а такой красоты нигде не видела. Всё-таки молодец наш Лужков, настоящий отец города!».

А ехали мы тогда к ним домой. Они с мужем недавно купили квартиру на одном из верхних этажей одного из тех высоких домов, в которых живут «люди высшей категории». Из их рассказа мы узнали, что квартиры в таких домах продаются не как квартиры, а как огромные цементные коробки без внутренних перегородок, и каждый владелец, или как они говорили, «инвестор», сам отстраивает свои апартаменты, как пожелает, внутри купленного им пространства. То есть строит себе дом, но только не на земле, а внутри высотного здания. Сами они как раз только-только «отстроились» и уже почти месяц как въехали и жили, а у других «инвесторов» ремонтный процесс ещё шёл полным ходом, и дом был наполовину нежилой. Или наполовину жилой, если вы оптимист.

И вот проехали мы все шлагбаумы, охраняющие дом «людей высшей категории» от представителей другой категории населения, выехали по эстакаде наверх к дому и остались ждать в фойе, пока Серёжа, муж жены-нотариуса и сам тоже нотариус, отгонял машину в подземный гараж. Пока мы его ждали, жена-нотариус объяснила нам, что идти на их

— Почему?!

— Потому что мы так решили на собрании инвесторов. Если включить лифты сейчас, то в них будут возить стройматериалы, а ты знаешь, какие это дорогие лифты? Ты представляешь, на что они станут похожи, если в них будут возить стройматериалы?

— Серёжа, так ведь, чтобы отстроить квартиру от цементной коробки до плюшевого мишки на диване, нужно поднять наверх тонны этих самых стройматериалов и спустить вниз тонны строительного мусора. Ты хочешь сказать, что ты это всё перетаскал не своём горбу на ваш высокий-превысокий этаж? А потом точно так же — всю мебель-кухню-холодильник и плюшевого мишку?!

— Да, — ответил Серёжа гордо.

И я не знаю, что ужаснуло меня больше: то, что — «да» или то, что «гордо». Или то, что это само собой разумеющееся «да» превращается в само собой разумеющееся «нет» при ответе на вопрос: «Неужели эти люди даже не понимают всю степень ублюжести своего положения?». Они ни минуты не сомневаются в том, что они — «особая категория населения», они купили квартиру в доме, который сам говорит о статусе в нём проживающих, и теперь им очень важно, чтобы потом, когда к ним будут приходить люди, каждый с порога понимал, что это лифт у кого надо лифт. И ради этого им, заплатившим какие-то запредельные деньги за возможность тут жить, не жалко ни себя, ни рабочих, которые вкалывают на их объекте (при условии, что те согласятся всё это тягать вниз-вверх), ни сил, ни спин, ни того самого чувства собственного достоинства, которое распирает их при всех других обстоятельствах. Главное, чтобы потом каждый, кто зайдёт в лифт, понимал, что в домах с такими лифтами живут отличники. Видимо, слёзы восторга при виде диснейлендовских декорации Нового Арбата у них текут из тех же отделов мозга.

И вот вы мне присылаете ссылку на эту публикацию и спрашиваете, что я думаю?

Не спрашивайте. Если я начну об этом думать, я загрущу. Загрущу, потому что вспомню, что автор этих путевых заметок не

Поэтому не надо спрашивать меня, что я думаю по поводу этих «путевых заметок поэта о поездке в Лондон», ей богу, не надо, а то ведь вон какими кругами мысли расходятся, чего ради непонятно.

«…все магазины Оксфорд-стрит заполонены отвратительными вещами, которые скупают бедные люди…»

Все? Там

Но если говорить о качестве вещей, которые производит сегодняшняя мировая лёгкая промышленность, то это отдельная тема, и видимо, моего умения выстраивать логические цепочки не хватит на то, чтобы проследить, как в

Плюс стремление максимально снизить себестоимость за счёт перевода производства в страны, где нет и никогда не было культуры и исторических навыков изготовления этих товаров. И вот ты приходишь в некогда респектабельный магазин, меряешь пальто от некого условного «брэнда», которому за долгие годы привык безоговорочно доверять, и никак не можешь понять, почему написано «шерсть 50%, кашемир 50%», а на глаз и на ощупь — что-то совершено неподобающее. И сидит как-то неуловимо неправильно, с

И в результате все получают своё. Вьетнамец — миску с рисом, производитель — сверхприбыли, а ты — вот это нечто, на котором написано, что оно кашемировое пальто от итальянского дизайнера, а на самом деле — фантазия одуревшего от измождения вьетнамца на непонятную ему тему…. И это не подделка, это реальная вещь, которую продаёт респектабельный магазин с гербом Королевского Дома и безупречной репутацией. Зимнее пальто, сделанное во Вьетнаме, это то же самое явление, что и меховые сапожки Clarks родом из Камбоджи, и холодильник Занусси, собранный в Узбекистане… Это следствие жадности и безнаказанной бессовестности мировых производителей. Это та самая глобализация, «о необходимости которой всё время говорили капиталисты». Она свершилась. Но при чём тут город Лондон? Кто же виноват, что туристка в лучших традициях руссо-туристо ринулась в поисках чуда на

«В западном Лондоне — восточные люди основали свою жизнь и свои магазины»

И что? Это хорошо или плохо? Если бы коллега продолжила эту ламентацию, то можно было бы понять, что именно она хотела сказать, а так остаётся только предположить, что до западного Лондона она не доехала, но от

Вообще-то западный Лондон, если мы говорим про Ealing и его окрестности, это не столько «восточные люди», сколько поляки. Уже давно. Хотя, поляки тут теперь везде. Литовцы, поляки, румыны — весь новоявленный Евросоюз.

Кстати, сами мы живём на

Но эти люди, поглощая страну за счёт своей численности, деторождаемости, этнокультурной сплочённости, нацеленной на «выживание вида», одновременно и питают её. Они делают её своей, и их жизненные усилия направлены на созидание. В отличие от, например, трудовых мигрантов из стран бывшего соцлагеря, которые приезжают сюда с целью «отыметь» эту страну и «отжать её по полной». Эти новые квартиранты с пастозными лицами не постучались, прежде чем открыть дверь, не вытерли ноги о коврик, никому не сказали «здрасьте». Они открыли дверь ногой, посмотрели на живущих тут как на нестрашные приведения и стали шарить по шкафам, бросая на пол ненужное. Примерно так. Европейское Содружество потому что.

Но это проникновение разрушающего, попирающего основы и чуждого по духу мы наблюдали ещё в 90-е, когда на улицах Лондона появилась армия смуглых ликом и духом людей в новой, с иголочки, униформе. Они не были похожи на живущих тут и уже давно ассимилировавшихся темнокожих британцев, но при этом удивительно были похожи друг на друга, как «гунн на гунна, гот на гота», в той мере, в какой это сравнение уместно, учитывая этническую составляющую и подростковый рост людей в униформе. У каждого такого миниатюрного темноликого гунна-гота где-то в тропическом климате большая семья перебивалась с маиса на кокосы, и судьба всей многочисленной родни находилась в его маленьких смуглых ручках, нажимавших на кнопочки записывающего датчика, вырывавших листочки из блокнотика и засовывающих эти листочки под «дворники» неправильно припаркованных автомобилей. Каждый такой листочек означал штраф владельцу и бонус отважному гунну-готу. А бонус — это копеечка к копеечке, а там, глядишь, и рубль, а там, глядишь, и накопится послать что-то своей семье в далёкую жаркую и влажную страну, а если понемногу откладывать, то и жену себе привезти когда-нибудь можно будет… И вот они выходили на улицы Лондона, словно сталкеры на охоту: чужой враждебный мир, но если не будешь зевать, то добыча — твоя. Они прятались за угол, чтобы их не было видно, и ждали по секундам, когда истечёт срок оплаченной парковки, секунда в секунду вырастали перед машиной и пробивали штраф на своём приборчике. И бесполезно было прибежавшему в этот момент запыхавшемуся водителю умолять, взывать к пониманию, объяснять, что «мама больна, жена рожает, собачка писала на секунду дольше обычного»: для маленького смуглого «гунна» этот бело-розовый представитель чужой цивилизации со всеми его жизненными перипетиями был просто рыбой, которая уже вытащена на берег, но ещё бьётся и никак не успокоится. Англичанин англичанина бы понял и не взял бы грех на душу, если у человека «мама больна, жена рожает, собачка писала на секунду дольше, чем обычно». Потому что для англичан инстинктивная готовность помочь друг другу, пусть даже в ущерб своей сиюминутной выгоде — это та самая та самая кровь-не водица, которой веками окроплялось единство нации и общность культуры. А тут — глухо. На что и был расчёт тех, кто запустил в город партизанский отряд смуглых гуннов, чья нелюбовь к жителям города щедро питала городскую казну. Вот такой почти сюжет о пришельцах, если правильно обработать и добавить необходимые ингредиенты.

А что касается антисоциальной массы, включающей в себя как новоприбывших и всё прибывающих «беженцев», так и тех, что прибыли сюда годы назад с теми же настроениями и теми же повадками, что и сегодняшние соцлагерники, и живущих анклавами по принципу «государство в государстве», то об этом говорится много и разно. И как бы по-разному оно ни говорилось, каждый говорящий знает, что сказать, но не знает, что сделать. И это верный признак того, что сделать ничего нельзя, «пропал дом» ©.

Когда я была маленькой, у моих родителей была знакомая англичанка (кстати, жена того самого человека, который потом пролил свет на ситуацию с Харгривзом) и однажды она принесла к чаю коробку конфет, и на этой коробке были всякие картинки-зарисовки из английской жизни — сценки в магазинчике, джентльмены на охоте, уютные коттеджики с соломенными крышами, просёлочная дорога, по которой на велосипеде едет пожилая леди в шали, накинутой на прямую спину, словно воплощение цитаты, услышанной мной десятилетия спустя: «И даже через пятьдесят лет Англия останется страной длинных теней на просёлочных дорогах, тёплого пива, непобедимых вечно-зелёных пригородов … и “старых дев, едущих на велосипедах сквозь утренний туман к Святому Причастию“» (из выступления Джона Мейджора, 22 апреля, 1993). А тогда мне лет 7-8, наверное, было. И каждый раз, когда я рассматривала эту коробку, мне казалось, что я знаю и помню этих людей, эти пейзажи, интерьеры, антуражи, словно я

Но той Англии больше нет, и уже никогда не будет. Это уже совсем другая страна. Говорят, что уже даже и не христианская. Но это данность, это неизбежный ход неизбежных событий, работа механизма, который когда-то был запущен и уже не остановится, пока не выработает свои ресурсы.

И цепляясь за свою мечту о доброй старой Англии, мы купили дом на той пяди земли, где эту фантомную добрую старую Англию ещё можно было застать. Но по мере того, как на нашей улице умирали старики, их дома покупали «врачи-оптометристы-провизоры», и за два десятка лет улица стала другой. Но потеряв страну, по улице не плачут.

И оплакивать утерянное имеет право только тот, кто это утерянное любил и продолжает любить в своей памяти. Всё остальное — это обывательские пересуды и очень дурной тон.

Кстати, вот это мне понравилось:

«…а в восточный Лондон лучше не ездить, потому что там банды молодежные…»

Островский Александр Николаевич со своей «Грозой» и «Женитьбой Бальзаминова» нервно курит.

Восточный Лондон это Docklands. Когда пришельцы захватили Англию и публично казнили Ринго Старра, то центр заварушки пришёлся как раз на Docklands, и тамошние молодёжные банды жгли так, что мало не покажется. Только это уже не Островский, это Джейн Гаскелл, “A Sweet, Sweet Summer”, год издания 1969. Она не курит, она прослезилась.

С конца 50-х по 70-е, по мере того, как закрывались доки, этот портовый район медленно, но верно приходил в упадок: безработица, бедность, куча социальных проблем. Но в 80-х было решено двинуть в Docklands грандиозные инвестиции и преобразовать эти мрачные квадратные мили запустения в финансовый и

Году в 1976-м, кажется, Юлиан Семёнов опубликовал путевые заметки о поездке по Европе с дочкой Дуней, которой тогда было 16 лет. Дочке Дуне в книге отводилась роль мудрого и не по годам проницательного наблюдателя, который зрит в корень, всё видит, и, обозревая социально чуждую действительность, на каждой странице изрекает убийственные для капитализма истины. Получилось настолько глупо, что хоть и был Юлиан Семёнов в числе неприкасаемых, кто-то не удержался и тиснул в Литературке разгромную рецензию, которая называлась «Пустите Дунечку в Европу». Но мы же ведь не будем ради броского заголовка менять Дунечку на Манечку, правда?

Материал взят с сайта «Дистопия», оригинал публикации здесь: https://dystopia.me/u-goroda-est-umenie/

Иллюстрации © «Дистопия»

Автор приносит свою благодарность «Дистопии» за разрешение перепечатки материала.