О ненасилии в безнадежное время

Ненасильственное сопротивление в данный исторический момент может казаться несостоятельной, привилегированной или даже буржуазной реакцией на мир, глубоко провалившийся в катастрофу. Мир, в котором многое не просто «поздно», но «слишком поздно»: выбор, стоящий сегодня — это действовать, чтобы спасти кого-то или бездействовать и не спасти никого. Закономерно, ненасилие пришло из другой эпохи, эпохи многочисленных «бархатных революций»; до того, как наступили последствия «революции зонтиков», и теперь, когда государства все меньше полагаются на поддержку населения, заменяя ее большим насилием. Ненасилие трансформируется и становится безусловным ожиданием, требованием подчинения и пассивности, которое государства предъявляют своим гражданам, деполитизируя их. Смотря на всё это, может возникнуть вопрос: существует ли вообще линия между конформным и действенным ненасилием? Любое ли ненасилие приводит к сохранению статуса-кво?

- Проблема конформного ненасилия

- Критика «Компаса скорби»

- О теории ненасилия Джудит Батлер

- Напряжение между насилием и ненасилием: Джудит Батлер и Вальтер Беньямин

Проблема конформного ненасилия

В книге «Рамки войны»[1] Джудит Батлер обращают внимание на разные реакции на насилие, совершаемое государством, и на другое, нелегитимное насилие, вместе с антропологом Талалом Асадом[2] задавая вопрос: «Почему мы чувствуем ужас и моральное отвращение перед атаками террористов-смертников, но мы не всегда чувствуем то же самое перед насилием, совершаемым государством?» Вопрос, заданный не для того, чтобы уравнять эти формы насилия, или чтобы ввести новую моральную норму, требующую одинакового морального возмущения, но чтобы критически осмыслить причины

[…] тезис заключается в том, что мы чувствуем больший ужас и большее моральное отвращение перед потерей жизни в одних условиях, но не в других. Например, если кто-то умирает или убивает во время войны, и война официально поддерживается государством, и мы признаем государство легитимным, то мы считаем смерть печальной, грустной и скоропостижной, но не радикально несправедливой. И все же, если насилие совершается террористами, априори считающимися нелегитимными, то наши эмоции неизменно меняются, во всяком случае так предполагает Асад.

В своем рассуждении Батлер предлагают обратить внимание на те интерпретационные рамки (фреймы), которые обуславливают реакцию

То, что мы чувствуем, частично зависит от того, как мы интерпретируем мир вокруг нас; то, как мы интерпретируем то, что чувствуем, на самом деле может и в действительности изменяет само чувство. Если мы оттолкнемся от того, что эмоции структурированы интерпретационными рамками, которые мы не понимаем полностью, это может помочь нам разобраться, почему мы можем чувствовать ужас перед некоторыми потерями, но равнодушие или даже праведность перед другими. В современных условиях войны и нарастающего национализма мы представляем себе, что наше существование связано с другими людьми, с которыми мы можем найти национальную схожесть, которые узнаваемы для нас и соответствуют определенным культурно-специфическим представлениям о том, какие люди является культурно признаваемыми. Эта интерпретационная рамка функционирует, различая население, от которого зависит моя жизнь и существование, от населения, которое представляет прямую угрозу моей жизни и существованию. Когда люди кажутся прямой угрозой моей жизни, они не выглядят как «жизни», но как угроза жизни (живые фигуры, которые присутствуют как угроза для «жизни»). Подумайте о том, как это усугубляется в условиях, когда ислам видится как варварский или до-модернистский, как еще не соответствующий тем нормам, которые делают человека узнаваемым. Те, кого мы убиваем, не совсем человеческие, и не совсем живые, что означает, что мы не чувствуем тот же ужас и возмущение из-за утраты их жизней, что и из-за утраты жизней тех, кто близок по национальной или религиозной принадлежности к нам.

Вскоре после атаки ХАМАС 7 октября, в журнале London Review of Books вышло эссе Джудит Батлер «Компас скорби»[3], [4]. В этом тексте они касаются сложности или даже невозможности говорения о многолетнем конфликте между Палестиной и Израилем после нападения. Эссе встретило смешанные реакции, наиболее громкими в русскоязычном пространстве оказались три критикующие и обесценивающие реплики в «RFI»[5], «Новой газете»[6] и «The Moscow Times»[7], из которых решительно невозможно понять, о чем говорит оригинальный текст. Для многих придерживающихся произраильских взглядов, похоже, стала сюрпризом риторика Батлер, и они предпочли спекулировать о причинах выбора стороны: это ли угода моде или неосведомленность в деталях — о том, кто агрессор. Ненасилие, одна из известных концепций Батлер, во многом выходит из анализа сионизма и становления Израиля как государства[8].

В эссе они также касаются рамок, которые навязывает пресса и пропаганда

Когда пресса говорит о «войне» между Хамасом и Израилем, она предлагает фреймворк для понимания ситуации, но в действительности фреймворк заранее предопределяет понимание, ограничивая его «войной». Говорить о Газе как о территории под оккупацией или как о «тюрьме под открытым небом», приводит к совершенно различным интерпретациям. Это похоже на описание, но язык ограничивает или облегчает то, что мы можем сказать, как мы можем описать и что может быть известно. Да, язык может описывать, но он обретает способность делать это только тогда, когда соответствует ограничениям, накладываемым на то, что можно сказать.

Помимо работы интерпретационных фреймов сегодня особенно заметно разделение, касающееся отношения к происходящему насилию. Можно отметить парадоксальную точку зрения, которая утверждает, что насилие — это характерная и легитимная черта государств, то есть отдельных групп: правительства, полицейских, армии, чиновников; в то время как все остальные должны подчиниться и, наоборот, следовать ненасилию на индивидуальном уровне. Но в отличие от последовательного и радикального пацифизма, такие взгляды разделяют реальность на индивидуальную и государственную так, что любое государственное насилие находит если не оправдание, то смирение, сохраняющее статус-кво. В данной ситуации нельзя говорить о сопротивлении присутствующих, а скорее об адаптации к новым условиям и принятии положения, каким бы зыбким и противоречивым ни казалось отделение островка личного, постоянно оспариваемого законом. Даже если подразумевать благие намерения, в виду конфликтности, например, из-за постоянно расширяющегося воздействия государства, планка того, что считается насилием постоянно смещается, чтобы просто не признавать насильственным то, что неудобно.

Мы можем видеть как схожие явления сегодня проявляют себя в спорах относительно Израиля и Палестины. Здесь кроме рамок, основанных на близости одних и чужости других, срабатывает позиция оправдания действий Израиля из «ненасилия». Чем ужаснее события, разворачивающиеся в Газе, тем громче голоса, требующие прежде всего признания вины ХАМАС, потому что если они люди, такие же как мы, то значит не имели права прибегнуть к насилию. Те же голоса не спешат осуждать и противостоять средствам Израиля, ведь Израиль — признанное государство, а значит имеет право защищать своих граждан и не скован в средствах достижения своих целей, цели оправдывают средства. Вторжение ЦАХАЛ в Газу в заявлениях подается как война[9] и самозащита, но при этом Израиль заявляет о нападении ХАМАС, а не государства Палестины, не признавая ее статус. Как будто непризнание статуса государства означает освобождение от необходимости следовать международному праву, правилам и обычаям ведения войны[10]. Международный Суд ООН однозначно и последовательно осуждают действия Израиля, отмечая, что в соответствии с международным правом ситуация накладывает на Израиль ограничения и не позволяет говорить о применении права на самозащиту между государствами[11]. Тем не менее мнения общественности по данному вопросу крайне разделены. Повторяя вопрос подкаста «Это Базис»[12], «как вышло, что либералы, которые обычно отстаивают универсальные права человека, сделали исключение для 2 млн человек в Секторе Газа и продемонстрировали такой большой уровень ксенофобии в отношении палестинцев?» Если смотреть на позицию либеральных защитников Израиля, разговор о базовых правах палестинцев зависает в воздухе, отчасти потому что население не представлено ни одним признанным государством (к счастью, эта ситуация постепенно меняется), но также и потому что ХАМАС совершил террористический акт, то есть акт посягательства на суверенность другого государства. Последнее подается как наивысшая форма преступления. При этом прошлые преступления Израиля против населения Палестины не должны приниматься во внимание как релевантный контекст в рамках такой позиции, не только потому что это противоречит собственному историческому нарративу Израиля, но и потому что обыватель не может положиться на привычное решение — роль, занимаемую национальным государством как легитимным актором, отвечающим за репрезентацию и видимость и отстаивающим права своих граждан. Иными словами, плюральное население лишается необходимой субъектности и права на собственную репрезентацию и защиту, если они не происходят в логике признанных национальных государств. И именно благодаря тому, что Израиль является признанным государством, любые его действия, включая таргетирующие мирное население и присекающие ненасильственный протест, на протяжении десятилетий не приводили к существенным последствиям, но лишь к частичным и ограниченным санкциям. Постулат «ненасилия» оставляет последователей в замешательстве в виду отсутствия легитимного государства-защитника палестинцев, которое должно было бы уладить вопросы с ХАМАС, замешательстве, которое выражается в тишине во время геноцида.

То же касается и сопротивления, например, в контексте авторитарных режимов. Часть либерального российского дискурса осуждает саботаж, направленный, например, на ослабление вооруженных сил страны. Сборы и информационная поддержка оказываются меньше у тех, кто поджигает военкоматы и совершает диверсии на железнодорожных путях. Насильственное сопротивление может воспринимается как моральная измена, обусловленная отсутствием легитимности, но также с позиции противоречия максиме «ненасилия»: верное действие для «ненасильственного» сопротивления — отстранение, отстаивающее совершенную неприемлемость любого насилия, при этом циничным образом оставляя за государствами право самим разобраться самыми насильственными способами из всех.

Вне зависимости от различий наших мнений по данным вопросам, важно, что указанная логика не имеет ничего общего с ненасилием, а в действительности обеспечивает поддержку политикам апартеида и геноцида. Отдавая контроль государству и отстаивая моральную амбивалентность, «ненасилие» приводит к воспроизводству тех же иерархий, которые изначально и создали ситуацию продолжающегося насилия. Поэтому ненасилие должно быть как минимум критично к государственной монополии на насилие. Также, ненасилие не может строиться на простой оппозиции к насилию, вытесняя и избегая его.

Для обсуждения проблемы мнимого, санкционированного и бездейственного ненасилия я хочу обратиться к текстам Джудит Батлер. Проект нанесилия Батлер одновременно нюансирован и подвергается критике за инфильтрацию идей, поддерживающих неравенство.

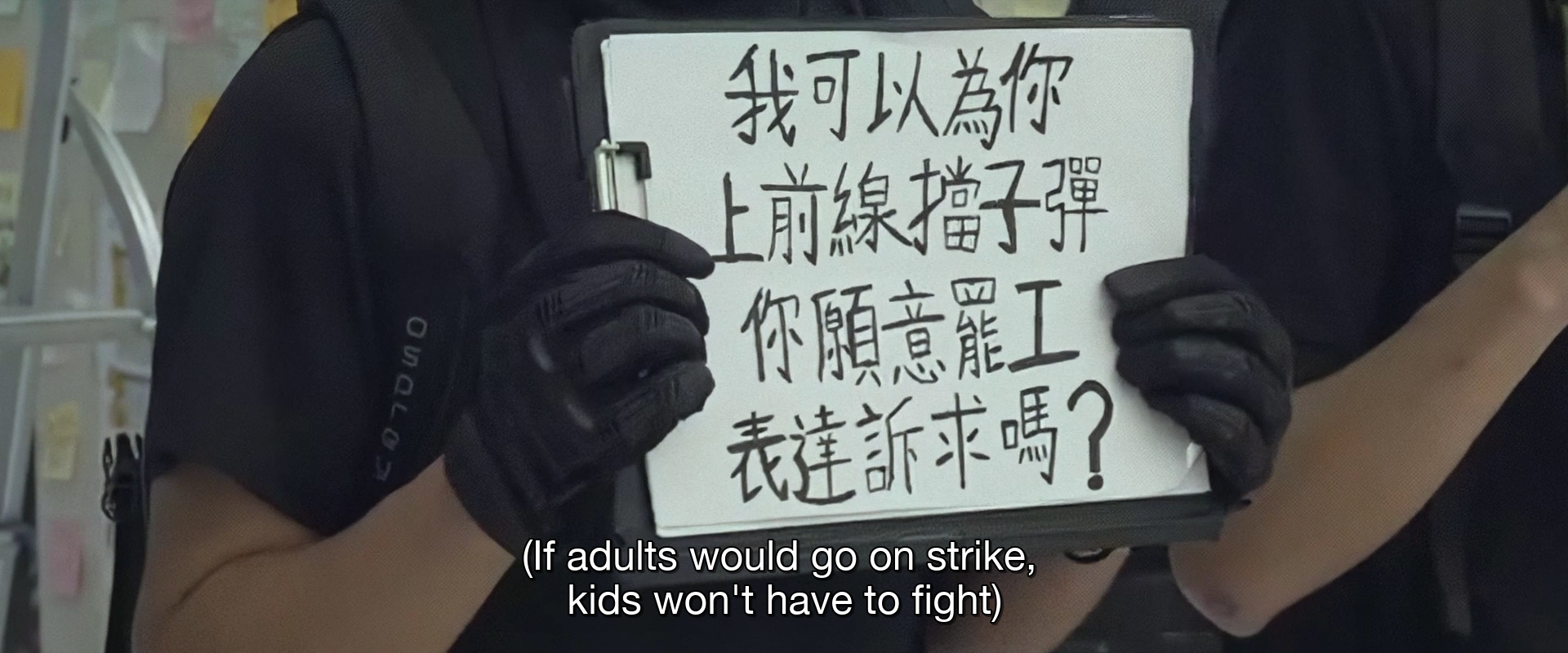

Голос за кадром: «Если бы взрослые бастовали, детям не пришлось бы сражаться»

Критика «Компаса скорби»

Для теории Батлер характерно двоякое отношение к самозащите, как мотивации ответного насилия, особенно если речь идет о государствах, часто манипулирующих общественным мнением. Явно высказываясь относительно действий Израиля, Батлер подчеркивают, что лицемерное использование самозащиты как повода для достижения своих целей характерно и для других конфликтов и войн, например, действий США в Ираке. «Компас скорби» касается необходимости сопротивления всем простым нарративам, тиражируемых в массовом информационном поле и упускающим контекст. Сам выбор между тем, чтобы разобраться или осудить — это ложная дилемма, которая препятствует разрешению.

Если мы считаем, что моральное осуждение должно быть ясным, точечным актом, не имеющим отношения к какому-либо контексту или знанию, тогда мы неизбежно принимаем условия, в которых это осуждение совершается, и сцену, на которой оркестрируются альтернативы. […] Почему мы не можем осуждать морально отвратительные действия, не теряя при этом способность мыслить, знать и рассуждать? Конечно, мы можем, и должны делать и то, и другое.

У некоторых сторонников Палестины, отстаивающих право на сопротивление Израилю, эссе также вызвало недоумение и раздражение. Помимо частой критики позиции Батлер за излишнюю фукодианскую саморефлексивность, избегающую прямого действия, комментарии касаются и общего вектора текста, вопроса остановки говорения о многолетнем конфликте и противостоянии оккупации Израиля.

Лично я защищаю политику ненасилия, зная, что она не может действовать как абсолютный принцип, применяемый во всех случаях. Я утверждаю, что борьба за освобождение, которая практикует ненасилие, помогает создать ненасильственный мир, в котором мы все хотим жить. Я решительно осуждаю насилие одновременно с тем, как и многие другие, хочу быть частью воображения и борьбы за истинное равенство и справедливость в регионе, такое, которое заставит группы вроде ХАМАС исчезнуть, оккупацию прекратиться, а новые формы политической свободы и справедливости расцвести. Без равенства и справедливости, без прекращения государственного насилия, проводимого государством, Израилем, который сам был основан на насилии, нельзя представить будущее, будущее истинного мира — не такого мира, который является эвфемизмом для нормализации, что означает сохранение структур неравенства, правоотступничества и расизма. Но такое будущее невозможно без свободы называть, описывать и противостоять всему насилию, включая государственное насилие Израиля во всех его формах, и делать это без страха цензуры, криминализации или злонамеренных обвинений в антисемитизме. Мир, который я хочу, — это мир, который будет противостоять нормализации колониального правления и поддерживать самоопределение и свободу палестинцев, мир, который на самом деле осуществит самые глубокие желания всех жителей этих земель жить вместе в свободе, ненасилии, равенстве и справедливости. Эта надежда, безусловно, кажется наивной, даже невозможной, для многих. Тем не менее, некоторым из нас нужно довольно безрассудно придерживаться ее, отказываясь верить, что сегодняшние структуры будут существовать вечно. Для этого нам нужны наши поэты и мечтатели, неукротимые глупцы, те, кто умеет организовывать.

От внимания не может скрыться, что какими бы проникновенными и вдохновляющими ни были слова философини, они переносят нас из настоящего в новую утопию, не говоря ничего о том, что происходит и что можно сделать сейчас. Этот разрыв вызывает растерянность и может показаться бессилием[13], проговариванием в том, что 7 октября стало терминальным, завершающим событием, заглянуть за горизонт которого в рамках ненасилия невозможно, но и неправильно: атака является нарушением базового этического принципа. Отсюда идет обращение к «мечтателям и глупцам», требуя изобретения нового в будущем. В таком случае ненасилие кажется близоруким, так как реальность не оборвалась, а перешла в фазу ожесточенной политической борьбы. Вероятно, поэтому второе эссе, вышедшее позже, начинается с извинения, обращенного к студентам, столкнувшимися с репрессиями на кампусе, и является своего рода обновлением позиции [14].

Схожая риторика проявляется и в разговоре о поиске стратегии сопротивления агрессии России[15]

Меня интересуют дезертиры из российского кабинета министров и российские солдаты, которые отказываются выполнять свою работу, потому что они представляют собой моральную альтернативу войне. Как бы мне не хотелось, чтобы украинцы победили, чтобы Путин повернул вспять жестокий захват их земель и убийство мирных жителей, я не хочу заражаться энтузиазмом войны. Я не хочу восторгаться специальными беспилотниками, которые могут уничтожать танки и добиваться военного преимущества. Если меня волнует только то, кто и почему имеет преимущество на поле боя, тогда я проявляю энтузиазм, наблюдая за тем, как разворачиваются стратегии, надеясь, что одна стратегия одержит верх над другой. Если горизонт моего мышления сосредоточен на военных победах, значит, мой ум захвачен стратегическими соображениями. Конечно, причина, по которой я хочу, чтобы Украина победила, справедлива: ее политические права на самоопределение находятся под угрозой; ее народ жестоко и массово убивают в своих домах или в театрах, а украинских беженцев расстреливают во время их бегства.

В интервью Батлер прямо говорят о том, что «мы должны желать невозможного»[16], подразумевая надежду на отказ воевать российских военных

Мне бы хотелось надеяться, что армии развалятся, или что военные откажутся воевать, или что они сложат оружие в результате бархатной революции. Разве это не было бы красиво? Но знаете, люди говорят нам, что это очень наивно и нереалистично. Да, но было бы неплохо, если бы эта идея, эта нереальная идея стала популярной, ведь правда? Иногда мы становимся настолько реалистичными, стратегическими и упрямыми, что забываем, что есть идеалы, верно? Мы должны желать нереального, мы должны держаться за нереальное в своем сознании.

Позиция состоит в последовательной критике того, что считается реальностью. Ненасилие напоминает о возможности других миров[17]

В ответ на возражение, что позиция ненасилия просто нереалистична, важно противопоставить, что ненасилие требует критики того, что считается реальностью, и утверждает силу и необходимость контр-реализма в такие времена, как сейчас. Возможно, ненасилие требует определённого ухода от реальности в её нынешнем виде, открывая возможности, принадлежащие новому политическому воображению.

Из фрагментов заметно, как ненасилие, хотя и нюансировано, может быть созвучно принципам современного либерализма, сохраняя статус-кво угнетающих. Если нашей единственной надеждой являются отказники, то в данный момент нам остается лишь цинично пожать плечами. Понимаясь буквально и являясь единственным ответом на имперское насилие, ненасилие приводит к моментальному поражению в настоящем, так как игнорирует материальные последствия действий агрессоров. С другой стороны, ненасилие имплицитно не должно быть единственным ответом, тем более что такой фрейминг понятия накладывает неприсущие однозначность и определенность. Надеясь на других, мы не можем избавить себя от действий, напрямую требуемых (в терминах Батлер) радикальной ответственностью.

О теории ненасилия Джудит Батлер

Ненасилие закономерно ассоциируется в том числе со взглядами Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга, милитантным пацифизмом Эйнштейна. Несмотря на то, что Батлер явно на них ссылаются, нельзя говорить об эквивалентности. Ненасилие и насилие для Батлер — не противоположности, а сама теория шире, чем неприятие и отказ от использования. Как мы знаем, насилие является неоднозначным термином из-за постоянного оспаривания границ определения, зависящих от референтной точки и интерпретации. Батлер принимают это как данность и вместо того, чтобы пытаться разграничить, прослеживают нюансы и взаимные импликации.

Но все же, о чем пишут Джудит Батлер? В самом широком смысле «насилие — это стабилизация или закостенение определённого мировоззрения, которое затем представляется как естественное и окончательное. Ненасилие, напротив, мыслится как прерывание или приостановка этой стабилизации, как открытие других возможных миров»[18].

Вопрос о насилии находится в этическом и в политическом пространствах одновременно, частично это связано с неопределенностью самого термина. В немецком Gewalt, как замечает Балибар[19], «содержит внутреннюю двусмысленность: оно одновременно относится к отрицанию закона или справедливости и к их реализации или принятию ответственности за них учреждением (как правило, государством)». Но для Батлер стремление к лучшему миру связано с политическим процессом, основанным на определенных этических обязательствах и радикальной ответственности. Такая ответственность стремится к эгалитарности, что невозможно через насильственные средства. Батлер приводят в пример милитантный пацифизм Эйнштейна и стремятся разделить агрессию и насилие. Это не представляет большой проблемы, так как ненасилие не должно стремиться к комфорту Другого, мы говорим об общей возможности сосуществования жизней; но речь не о факте биологической жизни, а о жизнях, «стоящих того, чтобы их жить»[20].

Ключевым для понимания проблемы являются нормы [21]. В предисловии ко второму изданию «Гендерного беспокойства»[22] Батлер пишут о «нормативном насилии», которое исходит из утверждения нормы как естественной, объективной и внеисторической, а не культурной, конструируемой и относительной. Норма, которая стала таким образом абсолютной, определяющей, организует реальность насильственным путем и используется для легитимации насилия. Насилие, которое имеется в виду, это не только символическое, дискурсивное, но и «материальное»: «бесшумно производит и упорядочивает тела в соответствии с определенными категориями»[23], [24]. Несоответствующие нормам тела могут быть подвержены физическому насилию или «смерти внутри жизни»[25]. Но Батлер вопреки этому не считают, что все нормы обязательно несут в себе насилие. Есть и другие, обладающие производительным свойством, позволяют привносить в мир желаемые изменения. Абсолютные нормы, считающиеся естественными, не обязаны оставаться таковыми, дело в практике, в коллективном исполнении и регулярном воспроизводстве. Повторение нормы не является автоматическим, может быть нарушено, а норма в процессе воспроизводства может быть изменена. Ненасилие, таким образом, — это обратный процесс натурализации, то есть свержение и проблематизация; этот процесс все же останавливается в шаге от того, чтобы предложить новую норму вместо насильственной. Критика гендера, нормативного и материального насилия ставит целью расширить возможности, помочь их увидеть, но не ограничивать. Подрыв гендера не отменяет его полностью и не настаивает на флюидности, но лишь отказывает в его восприятии как естественного. Ненасилие всегда является неспокойным, нестабильным процессом, требующим постоянной борьбы.

Последующие работы Батлер отходят от рассмотрения только лишь норм и изучают насилие как самостоятельный феномен. В них они как правило пишут о социальном, этическом, политическом измерении, но не индивидуальном, оставляя вопрос моральной философии[26]. Критика направлена на структурные проблемы, а не конкретные частные случаи. Батлер различают государственное насилие от остального, но подчеркивают, что граница зыбка, так как государство претендует на монополию насилия и через право пытается легитимизировать одни его формы, запретить другие. Государство стремится проникнуть во все сферы, и любые применения насилия так или иначе оказываются в отношениях с ним. Не принимая закон о домашнем насилии, государство легитимизирует одно насилие, а криминализируя отдельные формы самозащиты в ситуации домашнего насилия, запрещает другое.

Отвечая на вопрос «в чем проблема с насилием?», можно выделить два основных связанных направления: каузальность и неравенство. Батлер утверждают (вслед за Арендт), что использование насилия как средства политики конструирует более насильственный мир, то есть мир, в котором насилие уже является действующей силой, продолжая свое воспроизводство. Ненасилие выступает в роли «стоп-крана» этого процесса. Другим не менее важным аргументом является связь насилия и неравенства, вытекающая из неизбежного антагонизма и разделения, создающего исключения из ненасилия как абсолютного принципа[27]

Многие «левые» утверждают, что они верят в ненасилие, но делают исключение для самозащиты. Чтобы понять их доводы, нужно выяснить, кто этот «сам» есть — территориальные пределы и границы, конститутивные связи. Если тот, кого я защищаю, — это я, мои родственники, другие, принадлежащие к моему сообществу, нации или религии, или те, кто говорит на одном языке со мной, то я являюсь скрытым коммунитарием, который, по-видимому, будет защищать жизни тех, кто на него похож, но точно не тех, кто отличается. Более того, я, по-видимому, живу в мире, в котором этот «сам» признан как таковой. Как только мы понимаем, что определенные «самости» считаются достойными защиты, а другие — нет, не возникает ли проблема неравенства, вытекающая из оправдания насилия в целях самозащиты?

То есть насилие является интенсификацией неравенства, в первую очередь неравенства атрибутируемой ценности, когда одни жизни признаны жизнями, защищаемыми или достойными скорби, а другие являются несущественными; теми, чьим существованием можно пренебречь или которые и вовсе не считаются легитимно живущими (например, феномен «нелегальной иммиграции»). Критика неравенства становится необходимым условием для критики насилия, а ненасилие невозможно без эгалитарности. Батлер идут дальше, утверждая, что причиненное насилие является в некотором смысле насилием, причиненным себе, но только если отношения между субъектами определяют самих субъектов фундаментальным образом. Но из этого не следует, что Другой представляет исключительно хорошее, наоборот, может представлять опасность или угрозу, ситуация может быть в том числе конфликтной. Тем сложнее для реализации ненасилия: необходима политика и практика действий, выходящих из осознания взаимозависимости жизней. Аргумент о возможности такой политики строится не на идее схожести наций, языков, культур, мировоззрений, а на неполноте знания о себе: признавая неустранимую невозможность полного понимания и определения своей собственной идентичности, мы можем исходить из того, что другие также не могут быть «полностью определенными»,[28] подвержены противоречиям и ошибкам.

Может показаться, что это очевидно и не влияет на политику кардинальным образом, а в лучшем случае приводит к большей настороженности и внимательности по отношению к другим. Но, как замечают Батлер, политики, направленные на защиту прав и борьбу с неравенством, обычно строятся вовсе не на идее радикальной взаимозависимости, а на логике индивидуальной свободы, свободы отдельного независимого субъекта вне его отношений и связей с другими. Это выражается в том, что равенство воспринимается как распределение равных ресурсов. Например, типично мнение, в прошлом емко выраженное в социальных сетях одним благотворительным фондом: «Корни мизандрии в том, что на фоне феминистских дебатов общество больше интересуют проблемы женщин. Проблемы мужчин ушли на второй план. Но мизандрия пошла дальше и вывела на первый план идею превосходства женщин». Помимо очевидной абсурдности, в данной карточке содержится понятное сообщение: «как можно говорить о проблемах женщин больше, чем о проблемах мужчин, если идея в гендерном равноправии». Это выглядит логично, так как в идеальном воображаемом мире, от которого человечество отклонилось, образовав неравенство, мужчина и женщина независимы друг от друга и от мира, поэтому должны получать поровну. Так ли это? Включает ли мир людей с какими-либо отличиями от идеала? Что, если в идеальном мире, кто-то не может выжить теми средствами, которые у всех при таком равенстве есть? Это может произойти, например, из-за случайности или предопределенности. Но так или иначе — всегда в результате сформированных отношений с миром и другими акторами. Равенство здесь подразумевает одинаковость, которая в свою очередь подразумевает норму, например, что все акторы находятся в прекрасном физическом и ментальном состоянии. Но интересно и то, что идеальный мир, мысля независимых людей, полностью теряет их взаимоотношения. Как эти идеальные субъекты стали взрослыми? Не были ли они абсолютно зависимы от других, когда были детьми? Существование структурного неравенства предполагает эти самые отношения, контекст, в котором они сформировались. То есть мизандрия, как следствие отношений, разумеется, претендует на внимание, но не может рассматриваться независимо от общей системы связей и патриархата.

Закономерный вопрос — как на уровне принципа должно быть устроено ненасильственное сопротивление, чтобы было возможно противостоять агрессору, применяющему насилие — не имеет однозначного ответа, но настаивает на творческой, созидательной возможности ненасилия. Также одним из способов является привлечение третьей стороны, которая должна вмешаться и способствовать остановке круговорота насилия. В ситуации разделяемой и осознанной взаимозависимости необходимость медиатора связана с ответственностью и ощущением того, что вред, нанесенный Другому — в некотором смысле вред, нанесенный мне. Отсюда следует важность репрезентации и пространств совместного участия в политике. И поэтому «Компас скорби» совершенно неудивительно обрушивается именно на третьи стороны, только разжигающие конфликт и умножающие смерти.

Существенной критикой ненасилия является проблема с установлением какой-либо солидарности, так как она также оказывается не обеспеченной ничем, кроме осознания взаимозависимости и следования этическому принципу. Батлер пишут об уязвимости и телесном, но как отметила Марина Вишмидт[29], «тело» рискует остаться «простой», «хаотичной абстракцией», как «население»[30]. Крайне сомнительно, что «тело» в принципе быть идентичностью, объединяющей и формирующей собой сообщество. Батлер возражают, что фиксация солидарностей и следующее отсюда исключение в широком смысле представляет опасность дальнейшего насилия, в том числе из возмездия и ресентимента, а не служит либертарной политике. Более того, использование уязвимости в качестве политического проекта проблемно, так как открывает дорогу патернализму и помещают уязвимую группу в особую категорию, лишающую ее субъектности.

Момент, требующий прояснения — это то, что теория Батлер может казаться одним из возможных утопических идеалов, наивным проектом будущего, в которое мы не можем попасть (хотя безусловно утопический фрагмент мышления в ненасилии присутствует). Фрустрацию вызывает желание видеть если и утопию, то понятную, четкую и ясную. Смотря на ненасилие как утопию, кажется логичным приписать идеологическую позицию, утверждающую, например, что политические взгляды Батлер — это ненасилие, а правые взгляды Трампа — насилие[31]. В действительности такая демаркационная линия невозможна, любая практика ненасилия может и должна быть подвергнута критике и пересмотру иначе она рискует стать насильственной из-за стабилизации. Также это упускает основные черты теории — бессубъектность и отказ от фиксированной, безусловной онтологии. Человек не является априори данной абстрактной сущностью, но конструируется и раскрывается только в результате отношений. Уязвимость и прекарность являются общими условиями в которых существует жизнь, а не разделяющими особенностями одних жизней, но не других. Иными словами, риск быть поврежденной или уничтоженной характерен для любой жизни, но раскрывается по-разному в зависимости от общественной иерархии и других условий. Насилие в свою очередь часто используется для поддержания иллюзии о неуязвимости, должно заявить о силе и особом статусе агрессора. Желание скрыть эту уязвимость, проявляющее себя как ощущения угрозы от Другого, приводит к утверждению неравенства, жестких и регламентированных процессов, стремящихся защитить одни жизни за счет других. Поэтому ненасилие будет всегда требовать изменений, настаивая на этике, которая не будет разделять сохранение своей жизни или жизни Другого.

Требование ненасилия может не работать, сталкиваясь с нарциссическим эго, ощущающим себя поврежденным. Стремясь восстановить ощущение независимости, оно прибегнет к насилию и единственной стратегией будет изменение того, как субъект понимает себя, то есть осознание связей и уязвимостей. Но и осознание своей уязвимости может испугать, может подтолкнуть к насилию, так как это никак не устраняет риска, что другие не воспользуются уязвимостью для своей выгоды. Ненасилие нуждается в нормативности, но не устанавливающей иерархию, а подрывающую возможность, предпосылки насилия: так работает критика и интерпретация. Ненасильственное сопротивление, понимаемое таким образом, не может быть лишь индивидуальным усилием, но должно стать коллективной ответственностью.

Напряжение между насилием и ненасилием: Джудит Батлер и Вальтер Беньямин

В некоторых работах и интервью Батлер можно прочитать попытки обоснований полного отказа от насилия, например, отказ от насильственного сопротивления. Тем не менее Батлер не осуждают и не призывают угнетаемые группы сложить оружие. Этот парадокс вызван не тактичностью, но сам по себе является движущей силой: между насилием и ненасильственными методами находится неустранимое поле напряжения, требующее постоянной борьбы, борьбы за менее насильственный мир в любых условиях. Нестабильность является обязательной для недопущения монополии любой стороны на признание того, что является насилием, а что нет. Важным текстом для Батлер, теоретизируя это напряжение, становится эссе Вальтера Беньямина «К критике насилия»[32] [33], в котором он пишет о насилии, связанным с законом, то есть исходящим от государства. В «К критике насилия» парадоксальная подвешенность и необеспеченность однозначно противостоит тотальности закона. Образующая роль заповеди «не убивай», создает прецедент своеобразного анти-закона, в интерпретации Беньямина — непринудительного. Принуждение к этой заповеди ничем не обеспечено, в отличие от принуждения к закону государством; заповедь всегда оставляет свободный выбор, но и одновременно создает ситуацию напряжения, этической борьбы. Заповедь становится чем-то, с чем индивид борется, то есть постоянно прилагает усилия, чтобы жить в условиях существования такой заповеди. Это не означает постоянного желания преодолеть заповедь и безотлагательно начать творить насилие. Скорее, заповедь уже своим существованием, претендующим, но не обеспеченным насилием, усложняет жизнь, задает вопросы, которые влияют на самоощущение и мировоззрение. Ситуация этической борьбы сильно отличается от решенного раз и навсегда вопроса, догматического и тотального ответа о том, что насилие — доступно и не представляет проблемы, но в то же время и наоборот: «насилие запрещено и невозможно ни при каких обстоятельствах» также является пустой оппозицией, неявно включающей в себя насилие для установления «режима ненасилия», на практике, очевидно, создающего бесконечные исключения.

Ненасилие не мыслится как противоположность насилия и допускает, что на практике насилие и мирный протест будут переплетены, как в действительности было и с «революцией зонтиков». Несмотря на это, о ненасилии можно рассуждать с точки зрения фиксированности норм, узурпации власти и поиска стратегий сопротивления. И хотя для Батлер «бархатные революции» оказываются важным примером в том числе из-за особой роли военных, то влияние борьбы палестинцев за свободу не является случайностью, так как здесь особенно остро встает вопрос цикла насилия и способов его остановки.

Батлер утверждают, что использование насильственных средств приводит к продолжению цикла воспроизводства насилия, это отсылает к парадоксу инструментальности у Беньямина. «Справедливые цели могут быть достигнуты с помощью оправданных средств, а оправданные средства могут быть обращены к достижению справедливых целей», — так Беньямин суммирует две противоположные школы внутри права, определяя одну как «естественное право», — она стремится оправдать средства справедливостью целей, — а вторую «позитивное право», которое стремится «гарантировать» справедливость целей оправданностью средств. Тезис Беньямина состоит в том, что обе школы попадают в ловушку, рассматривая насилие как инструмент, так как инструментальная логика делает насилие оправданным, никак не обосновывая применение самой такой логики. Как только мы начинаем спорить, является ли насилие оправданным или в какой ситуации насилие является оправданным, мы уже оказываемся в положении, в котором насилие обосновывает само себя. Как замечает Сами Хатиб[34], «это не только вопрос теории и терминологии, но и политики: естественное право — это обычно то, что используется, чтобы легитимизировать анти-государственное, анти-колониальное сопротивление, а позитивное право приходит на помощь государств, чтобы эти сопротивления подавить». Беньямин приходит к тому, что критика насилия должна предоставлять независимые, отдельные критерии для справедливых целей и оправданных средств и не должна исходить из того, что средства и цели воспринимаются как звенья одной каузальной цепи.

И Беньямин и Батлер сходятся в сконструированности, неестественности закона, что можно проиллюстрировать через (в категориях Беньямина) правоустанавливающее и правоподдерживающее насилие. Правоподдерживающее насилие применяется судами, полициями и другими институтами государства как усилие по сохранению действенности и обязательности закона. Правоустанавливающее насилие состоит в утверждении нового закона как факта и части реальности, с которой теперь нужно считаться. Для Беньямина правоустанавливающее является манифестацией мифического насилия, что означает, что вводимый закон не обеспечен и не оправдан никаким внешним критерием, а также является продолжением инструментального отношения к насилию. Батлер аргументируют, что правоподдерживающее насилие является специальным случаем правоустанавливающего, поддержка закона в данном случае похожа на продолжение существования нормы: ситуацию применения закона можно рассматривать не только как поддержку, но и как установление, то есть закон каждый раз заново обретает силу в ситуации его применения, итеративно обновляется, устанавливается вновь и вновь. Как и в случае нормы, такая итеративность может быть нарушена или закон может претерпеть изменения в процессе изменения практики правоприменения.

Как известно, Беньямин противопоставляет мифическому насилию божественное, и здесь кроется основной момент расхождения с проектом Батлер. Безусловно, божественное насилие оставляет широкий диапазон для интерпретаций, но важно, что оно направлено на остановку мифического, на разрушение средств его осуществления таким образом, что воспроизводство становится невозможным. Иными словами, божественное насилие направлено на остановку и прекращение существования закона. Беньямин упоминает о двух примерах: о революции и о всеобщей забастовке. Важной особенностью забастовки является именно ее всеобщность, и что целью является разрушение закона, а не выторговывание более выгодных условий в существующем правовом режиме. Разумеется, такая забастовка не является согласованной и легитимизированной государством. Стремясь ограничить свою теорию «бескровными» методами, Батлер намеренно выбирают путь божественного насилия через всеобщую забастовку, оставляя революцию в стороне, что может считываться как компрометация, измена необходимости сохранения напряжения между насилием и ненасилием. Необходимость напряжения связана в том числе с устрашением государства, чтобы оно знало о серьезности намерений протестующих. Но это не сводит сопротивление к демонстрации насильственный действий, хотя безусловно проявления агрессии в определенных случаях приводят к перформативному эффекту. Но, что более важно, напряжение также связано с коллективным самоощущением движений. Напряжение — это единственное, что позволяет сохранить потенциал перемен, в которых государство не заинтересовано. Отказ от напряжения вызывает размытие повестки, инфильтрацию конформных идей, невозможности сформулировать свое отличие от проправительственных реформистских движений.

Если движение хочет сохранить напряжение, то оно может остаться «бескровным» лишь буквально, например, не избегая саботажа, материального ущерба государству, чему также способствует всеобщая забастовка. Поэтому возможно, что выбор Батлер является не возвратом в лоно либерализма, а лишь проектом воображения, попыткой вообразить менее насильственный путь, но вероятно не лишенный насилия как такового (в этом смысле «бескровность» употребляет и Беньямин). Забастовка в конечном счете останавливает то, что санкционировано и должно быть сделано, и в этом смысле она ближе к бойкоту. Если мы и готовы стать «мечтателями» и «неукротимыми глупцами», то должны рассмотреть возможности, которые доступны или могут стать доступными для нас, чтобы остановить легитимность правового аппарата и выполнение им своего насильственного действия. Забастовка, саботаж, подстрекательство военных сложить оружие — все это направлено на разрушение закона в пределе, а в текущем моменте является практикой по построению коллективов, сообществ и связей, критичных к государству. Они требуют солидарности и трансформируют идею напряжения в ответственность. Непринудительность заповеди «не убивай» конституирует ответственность и через столкновение с ней актор находится перед практическим выбором, оставляющим насилие как один из возможных вариантов.

Это не совсем тот мир, в котором мы живем. Рефлексия связи с государством и проблематики вовлеченности в насилие приводит многих в совершенно другие места. Критика остается забытой и сотрудничество с государством воспринимается оправданным. Даже в рамках контекста войны России в Украине, показательно, что мысль отказа воевать, остановки деятельности не была, если судить по открытым письмам начала полномасштабного вторжения, в воздухе: за редким исключениям письма были обращены к президенту и правительству.

Тем не менее, мнимое ненасилие, поддерживающее легитимность государства в своих насильственных мерах, находится в странном положении: оно бездейственно, подражает и приспосабливается к текущим условиям, воздерживается от любого нонконформного политического участия, которое необходимо как для понимания хрупкости, уязвимости и нестабильности, так и для ответственности через позитивные действия. Вместо этого оно приводит к существованию через вину: наблюдая бойни, геноциды, катастрофы, которые обрушивают поддерживаемые ими государства. Это напоминает пример, который обсуждает Беньямин, говоря о законоустанавливающем насилии.

Ниоба публично заявила, что она, будучи смертной дочерью сына Зевса, более плодовита, чем богиня Лето, и также превосходит последнюю в происхождении. Разгневанная Лето отправила Аполлона и Артемиду убить детей Ниобы.

Беньямин утверждает, что, убивая детей Ниобы, боги установили новый закон, демонстрируя, что произойдет с теми, кто откажется признать разницу между богами и смертными. Горе Ниобы не является наказанием или возмездием в рамках закона, потому что это предполагало бы, что такой закон уже существовал заранее, и цена за непослушание была бы известна. Проявленное высокомерие, удар, нанесенный богам, — это не нарушение закона, а повод, провоцирующий прецедент к установлению нового, потому что бросает вызов именно божественному, а не закону. «Создание закона является установлением власти, и в этом отношении оно есть акт непосредственной манифестации насилия»[35]. Испытывая вину за смерть своих детей, Ниоба просит Зевса превратить себя в камень. Она становится изваянием, проливающим слезы, подобно тому, как закон парализует, арестовывая жизнь в точке вины. Важно, что только через магическую каузальность она становится ответственной за смерть своих детей. В конце концов, они убиты не ее рукой, и все же она берет на себя ответственность за это убийство в результате удара, нанесенного богами. Превращение Ниобы в правовой субъект включает в себя трансформацию насилия, нанесенного судьбой (богами), как насилия, следующего из ее собственных действий, за которое она, как субъект, принимает прямую ответственность. Быть субъектом в этих условиях означает брать на себя ответственность за насилие, которое предшествует становлению ее как субъекта — насилие, которое она не совершала, но теперь, страдая от него, начинает считать своими собственными поступками его причину. Формирование субъекта, который маскирует действие насилия, устанавливая себя как единственную причину страданий, является, таким образом, дальнейшим проявлением этого насилия.

канал автора: https://t.me/fluiid