Дэвид Гиссен. Субприрода в городе

V-A-C press и Marsilio Editori выпустили книгу «Лаборатория городской фауны. Долина попрошаек», созданную художественным коллективом «Лаборатория городской фауны», который был образован в 2011 году в Москве художниками Алексеем Булдаковым и Анастасией Потемкиной. Публикуем отрывок из книги — статью Дэвида Гиссена «Субприрода в городе».

В истории развития современного города можно выделить по меньшей мере три эстетические стадии, отличающиеся подходом к изображению и преобразованию природы: [природа понималась как] сверхприродное, природное и субприродное. Разумеется, вариаций было больше, но основных три (1). Эти формы [понимания] природы можно проследить в бесчисленном количестве эстетических практик: в памятниках, планировке городов, произведениях монументального искусства, парках, садах, объектах инфраструктуры, архитектурных орнаментах, живописи, скульптуре и других способах эстетического явления природы в городе. Они отражаются и в специфическом облике города — от проникнутой религиозностью католической архитектуры XVII века и зеленых парков больших городов XIX века до современных художественных практик. Из упомянутых эстетических категорий (сверхприродное, природное и субприродное) о последней как таковой ничего не написано, поскольку она была выделена совсем недавно. Впервые я столкнулся с этим термином в литературной критике. Автор использовал его при анализе пьес и прозы Сэмюэля Беккета — чтобы передать ощущение полного истощения природы, которое отражается и в диалогах, но нагляднее — в упоминании куч грязи, щебня и иссохших деревьев (2). С недавних пор я взял этот термин на вооружение, чтобы обозначить эстетические образы и взаимосвязи, которые описывают природу как причиняющую неудобства, вырождающуюся и ущербную. Мой анализ относится прежде всего к архитектуре, хотя это понятие может характеризовать эстетическое отношение к природе в городе и в более широком смысле. Я уверен, что термин «субприродное» имеет эстетическую окраску, которая проявляется в том, как воспринимаются в культуре такие разнообразные вещи, как дым, пыль, сорняки, животные-вредители (впрочем, это эстетическое понимание [их как субприродного] не выражает их сущности и достигает предельной остроты только в своего рода диалоге с другими вышеприведенными эстетическими категориями [сверхприродным и природным]).

В то время как понятие «субприродное» вводится, чтобы отчетливее обозначить эстетический опыт опасливого и настороженного отношения общества к природе в городе в позднее Новое время, «сверхприродное» описывает вещи, далекие от нас. «Сверхприродное» или «сверхъестественное» — это мир сверхчеловеческого, мир чудес, который невидим и непознаваем (разве что, как учит религия, в момент смерти и после смерти). Особенно яркие образы сверхприродного (сверхъестественного) можно найти в различных вариациях эстетики барокко, прежде всего в тех, что существовали на территории империи Габсбургов: вспомним образы ангелов и святых в небесах, среди облаков. Вообще, желая описать и показать святых, очень часто обращаются к сверхприродным образам. В наше время такого рода изображения сверхъестественных явлений уже не появляются в новых масштабных городских постройках. Однако они все еще встречаются как ощутимый художественный пережиток прошлого в некоторых религиозных или других специфических сооружениях, пытающихся изобразить религиозную сферу с помощью эффектов освещения и пространства. В противоположность далеким от нас представлениям и понятиям сферы сверхприродного, термин «природное», или естественное, характеризует, должно быть, один из самых привычных и чаще всего обсуждаемых способов видеть природу в условиях современного города. В практиках раннего Нового времени «природа» была и сущностью, и понятием, ниспосланным человеку идеалом, дающим представление о геометрическом и божественном совершенстве. В эстетике «живописности» конца XVIII — начала XIX века природа обрела дополнительные материальные измерения: теперь это окружающая среда, в которой гармонично соединяются искусство, архитектура и ландшафт. Поэтому, как утверждают Робин Миддлтон и Дэвид Уоткин, истоки современной социальной экологии (энвайронментализма), которая пытается добиться слияния зданий и памятников с природой, можно найти в движении за живописность (3). В XIX веке в самых разных проектах городской застройки и инфраструктуры живописность отмечалась как главный признак благополучного города. Вздымающиеся холмы, зеленые деревья, вода, голубое небо над головой и даже, как это ни странно, неоклассицизм в живописи — вот образы, к которым поборники городских реформ и санитарные врачи обращались в своем стремлении привнести целительную природу в города.

Если мы используем термин «сверхприродное», чтобы описать мир сверхъестественных предметов и чудес, а термин «природное» для описания окружающей среды и материального мира, в рамках которых в ходе истории приобретается и передается человеческий опыт, то понятие «субприродное» описывает среду, которая не может поддерживать существование общества в его нынешнем понимании. Субприрода — это одновременно и совокупность причиняющих неудобства вещей, и отношение с природной средой, которая является результатом деятельности человеческого общества и при этом не приносит ему никакой очевидной материальной выгоды. Субприродное потенциально опасно для жителей, сооружений и идей, которые образуют городское пространство. Субприродное — это те проявления природы, которые мы считаем примитивными (грязь и темнота), неприятными (дым, пыль, выхлопные газы), пугающими (наводнение, взрыв метана или обрушение) или не поддающимися контролю (сорняки и

Одна из причин того, почему обращение к субприродному теперь характеризует самые передовые современные практики взаимодействия общества и природы в городском пространстве, — то, что на протяжении долгого времени и отдельные люди, и правящие структуры пытались очистить, преодолеть или уничтожить субприродное в городе. Первые попытки осмыслить субприродное представляют собой рассуждения о той земле, на которой стоят города — буквально о земле под ногами горожан (4). В условиях быстро развивающихся городов земля стала новой проблемой, предметом раздора. В раннее Новое время не раз изображалось, как земля Лондона и Парижа бурлит зловонными газами и испарениями, заросла сорняками, покрыта лужами и гниющими субстанциями. Новые формы городской картографии соединяли в себе архитектурную и географическую репрезентацию, изображая и неприятные субстанции, которые скрыты под поверхностью улиц. Столкнувшись с субприродой в городе, сторонники городских реформ начали осмыслять разнообразную упорядочивающую деятельность, которая позволила бы очистить предметы и пространство от неприятных проявлений природы. В XVIII веке «улица» на гравюрах Пиранези (одного из самых известных художников, который изображал городские закоулки того времени) представляет собой всего лишь оставленный между зданиями проход, заросший сорняками и заваленный мусором. Но со временем то же самое пространство [улицы] начинает осмысляться как пространство движения, откуда надо убрать все, что этому движению препятствует. Город избавляется от всех нежелательных субстанций внутри зданий, монументальных объектов и даже на улице посредством канализации, стоков или мостовых. Сначала существовали только планы на бумаге, наподобие выполненных Пьером Паттом знаменитых поперечных сечений улиц, но вскоре это переросло в грандиозные проекты канализации и водопровода европейских городов XIX века. Сырость же и темнота, ушедшие в прошлое с приходом Нового времени, в XVIII и XIX веке возвращаются в поэтической форме — например, декоративных гротов. Только здесь еще можно было почувствовать землю (5).

Это переосмысление городской почвы в ходе урбанизации повлияло и на архитектуру, отразившись на облике зданий и их связи с землей. Ле Корбюзье был одним из самых известных архитекторов, выступавших против подземных помещений как «убогих, темных или плохо освещенных и, как правило, сырых» (6). Он критиковал любую форму стагнации в городе — от луж до автомобильных заторов и человеческих толп. Его интерес к современным материалам, формам и методам строительства не просто вырастал из представления о современности, но и отражал куда более материальное презрение к стагнации в городе. В новом современном мире подвал был устаревшим типом помещения — и в тоже время он находился в прямом смысле слова вне современного пространства, пространства света и воздуха. От любого остаточного интереса к сырости и запахам земли в архитектурной мысли старались избавиться как от сугубо старомодного, сентиментального и антисовременного.

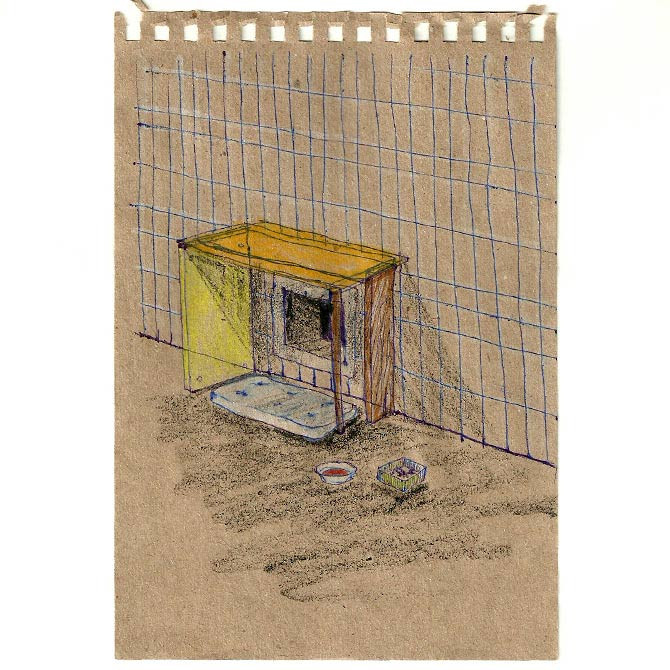

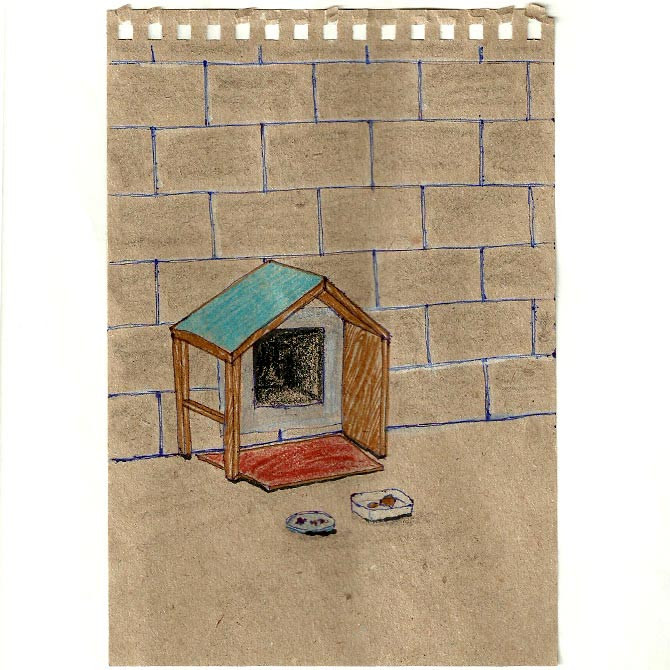

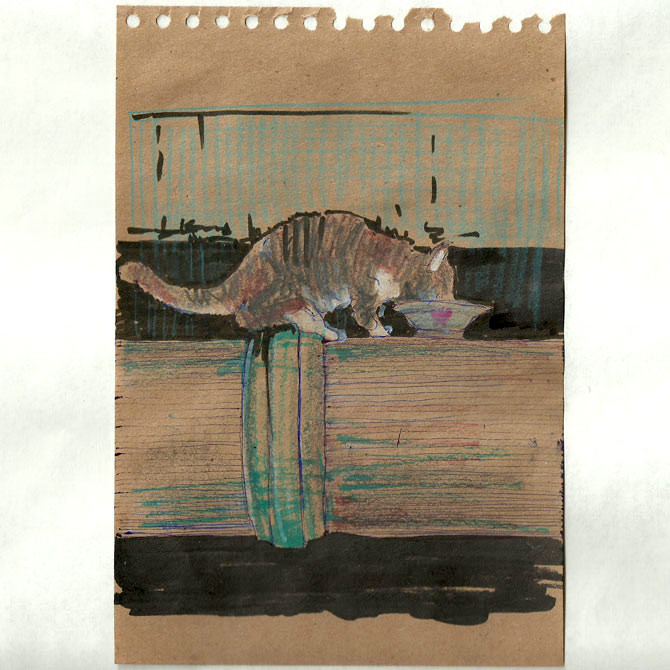

С 1950-х годов и до настоящего времени множество мыслителей пытались изъять субприроду из истории города. Сегодня же мы являемся свидетелями того, как субприрода снова входит в искусство и архитектурные практики. Архитекторы, художники и урбанисты пытаются примирить нас с пыльными зданиями, с животными, которые прежде считались вредителями, с растительностью, которая неожиданно пробивается тут и там в современном городе в самых неподходящих местах. Так же как у сверхприродного и природного, у субприродного в городе есть свои сторонники и теоретики. Не только активные приверженцы этого направления, включающие субприродное в свои практики, изучающие его историю и разрабатывающие теорию, но и многие другие современные авторы призывают вновь обратить внимание на субприродное. К примеру, в недавнем интервью философ Славой Жижек предлагает снова «полюбить» отходы человеческого общества, так же как мы любим первичные природные ресурсы: деревья, горы и водоемы. Жижек отмечает, что мусор и отходы исчезли из нашей повседневности. Но вместо того чтобы игнорировать их и свести их присутствие к минимуму, он требует проводить в жизнь новую политику почвы, которая привлечет внимание к отходам и к происходящей в природе «катастрофе» (7). Мы можем вспомнить и то, как Донна Харауэй призывает городских жителей принять «бастардов империи». Это значит — обратить внимание на те виды животных, которые были завезены в «новые» земли в начальный период колонизации и чьи печальные судьбы оказались забыты на фоне современных экологических проблем (8). Последние «бастарды империи» — это овцы и голуби, попавшие в Америку в

Несмотря на весь свой потенциал, субприродный город с его архитекторами, художниками и философами — это вызов и проблема для нас. Кто сможет управлять этой сложной эстетической областью? Сверхприродные чаяния и образы христианства, берущие начало в великом искусстве барочных церквей, поддерживались могущественной церковью и ее покровителями в высших кругах. Образ городской природы как простора, родившийся в XIX веке благодаря паркам и инфраструктурным проектам, воплощался в жизнь муниципальными властями. Похоже, у субприроды нет поддержки таких могущественных институций — никакая власть не высказывается за присутствие и сохранение субприроды в городе. На самом деле то, что имеется в виду под «субприродой», привлекает большое число интеллектуалов именно

1. Отличный обзор понятия «природы» в архитектуре дан в книге Forty A. Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture. London, Thames and Hudson, 2002. P. 220-239. О понятии «сверхприродного» («сверхъестественного») в архитектуре см. недавний сборник Hejduk R., ed. The Religious Imagination in Modern Architecture: A Reader. London, Routledge, 2010. О понятии «субприроды» см. Gissen D. Subnature: Architecture’s Other Environments. New York, Princeton Architectural Press, 2009.

2. Роберт Шольц, Структурализм в литературе. Robert Scholes, Structuralism in Literature (New Haven: Yale University Press, 1975), 119–120

3. Мидлтон, Робин и Воткинс, Дэвид. Неоклассицизм и архитектура 19 века (Middleton, Robin and Watkins, David. Neoclassical and 19th Century Architecture.) New York, Rizzolli, 1977: 37-46

4. Для обзора литературы на эту тему см. Корбин, Алан Зловоние и аромат: запахи в воображении французов. (Corbin, Alain. The Foul and the Fragrant: Odor and the French Social Imagination. Cambridge, Mass., Harvard, 1986.) Эль-Кюрт, Рудольф «Чистка и дезодорация: прогулка по Франции конца 18 века» (El-Khoury, Rodolfe, “Polish and Deodorize: Paving the City in Late-Eighteenth Century France” Assemblage 31 (1997): 6-15.) «Парижские коллекторы и рационализация городского пространства» в Трудах института британских географов (“The Paris Sewers and the Rationalization of Urban Space” Transactions of the Institute of British Geographers 24:1(1999): 23–44.) Picon, Antoine. Городская картография 19 века и научный идеал: Париж. (“Nineteenth-Century Urban Cartography and the Scientific Ideal: The Case of Paris” Osiris, Vol. 18 (2003)): 135–149.

5. О развитии системы гротов см. Наоми Миллер, Небесные пещеры: размышления о Гарден Гротто (On the development of the grotto see Naomi Miller, Heavenly Caves: Reflections on the Garden Grotto) (New York: George Braziller, 1982).

6. Ле Корбюзье, Уточнения: О современном состоянии архитектуры и градостроительства, (Le Corbusier, Precisions: On the Present State of Architecture and City Planning, trans. Edith Schreiber Aujame (Cambridge, MA: MIT Press, 1991)), 38

7. Из фильма «Исследованная жизнь» (“The Examined Life”).

8. Донна Харавэй, лекция в Калифорнийском колледже искусств, Сан Франциско, 20 октября 2009 г. (Donna Haraway, Lecture at the California College of the Arts, San Francisco, October 20, 2009.)