Крис Краус. I LOVE DICK

Мы публикуем фрагменты из только что переведенного и вышедшего в издательстве No Kidding Press культового феминистского романа Крис Краус I love Dick, который известен русскоязычной публике благодаря нашумевшему сериалу, снятому по книге несколько лет назад. Роман автобиографический, Крис Краус — режиссерка, художница еврейского происхождения, будучи много лет замужем за успешным интеллектуалом пытается снимать кино и состояться в художественном и литературном сообществе, где доминируют мужчины. Она терпит неудачу за неудачей. Однажды Крис неожиданно влюбляется в Дика, коллегу её мужа. С этой безответной страсти начинаются её письма к Дику, которые постепенно складываются в роман. Эти письма представляют из себя артикуляцию женского желания, доходящего до обсессии, реапроприацию права на голос и письмо, эссеистическую рефлексию феминистского искусства и искусства «жидовского» и в целом демонстрацию того, как желание пронизывает и запускает все эти процессы.

Мария Бикбулатова

I love Dick / Крис Краус ; пер. Карина Папп. — М. : No Kidding Press, 2019. — 288 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ М: СЦЕНЫ ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Турман, Нью-Йорк

Вторник, 5 января 1995 года,

22:45

Дорогой Дик,

сегодня в городском суде Турмана, втиснутые между мошенниками и нетрезвыми водителями, мы выступали истцами против наших бывших съемщиков — семейства О’Маллейс. Это должно помочь тебе хорошенько прочувствовать реальность, в которой мы существуем. Невозможно представить на нашем месте тебя. По правде говоря, нам и самих себя сложно представить на нашем месте. Когда все закончилось и мы выиграли, мы оба согласились, что меньше всего нас волновало материальное имущество. Нас просто достало, что все нас постоянно имеют, даже эти деревенские идиоты, которых мы засудили за неуплату аренды и которые рано или поздно все равно оставят нас в дураках. Ах, Дик, как бы я хотела, чтобы ты оказался здесь и спас нас от жизни в провинции.

Подписано:

Шарль и Эмма Бовари

***

На следующий день, в пятницу, шестого января (Богоявление), Крис поехала в Коринф, чтобы заменить разбитое стекло в аптекарском комоде. Ее внутреннее состояние полностью совпадало с этим январским днем на севере штата… слепящий глаза снег хрустел под ногами, по Коринфу разгуливали толпы социальщиков, бывших психбольных, наполовину самозанятых — все они настраивались на еще четыре месяца зимы. Ей понравилось, как облака порозовели в середине дня, и она поняла, что произошла смена времен года — едва заметный сдвиг, отличающий январь от декабря. Она немного переживала, что на дне рождения Джозефа Кошута через две недели может столкнуться со своим экс-бойфрендом Маршаллом Блонски, хотя на самом деле она ждала этого вечера с нетерпением. «Первая вечеринка в

Сильвер и Крис слонялись по стройке, которая была их домом, «помогая» Теду и Пэм, двум неевреям, принимавшим их постоянные скандалы за враждебность. Майя, их квартиросъемщица в

Они оба решили, что Дик уехал из города на праздники, и обдумывали свой следующий шаг. В один из дней Сильвер позвонил своему другу Марвину Дитрихсону в

Какой-то странный эпизод. Когда Крис это услышала, ее желудок сжался и ее стошнило. Всего-то? «Какой-то странный эпизод»? Можно ли было как-то еще добраться до Дика, минуя Сильвера и Марвина?

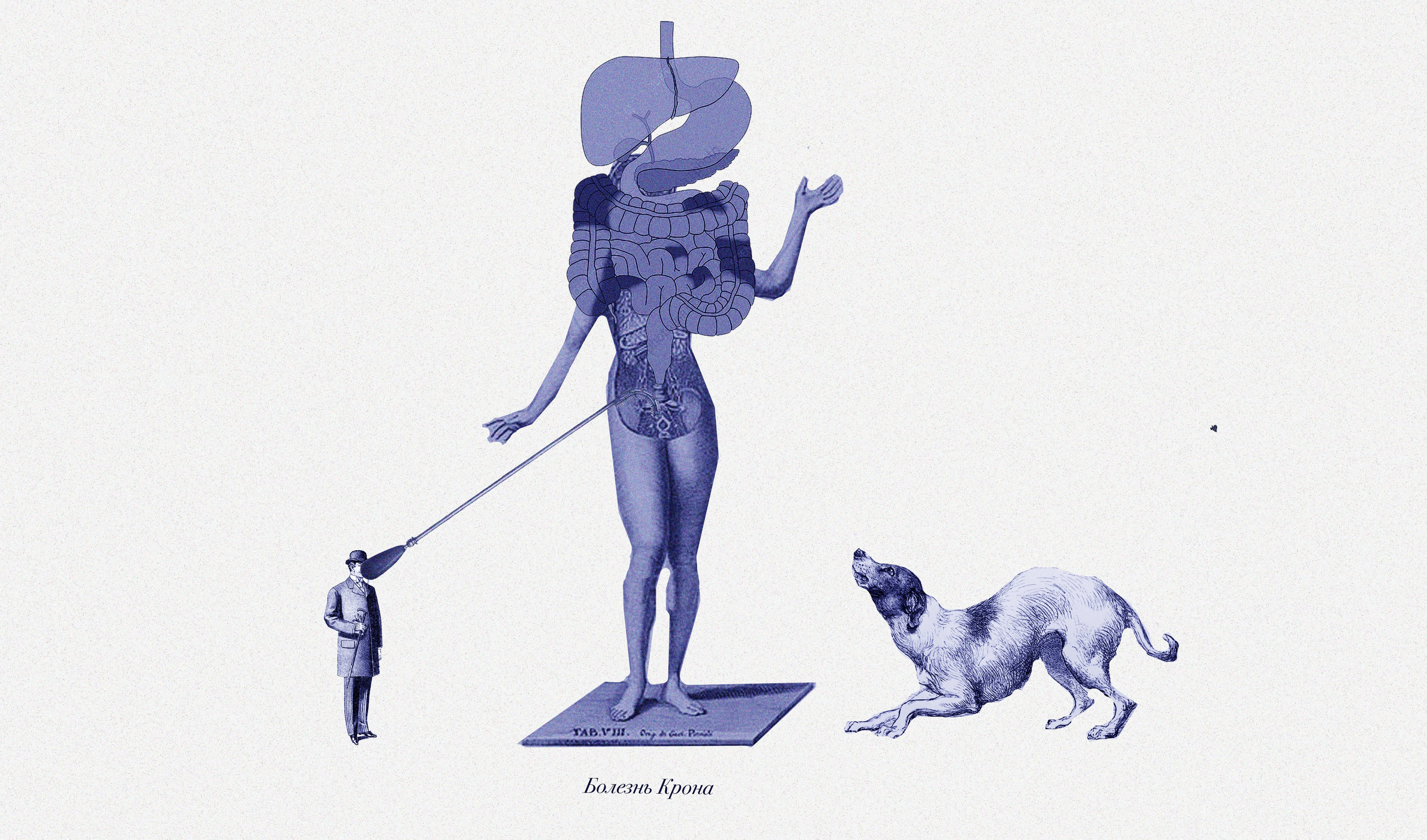

Болезнь Крона — наследственное хроническое воспаление тонкой кишки. Как с любым хроническим заболеванием, приступ может быть спровоцирован психологическим или физиологическим состоянием, экологическими условиями. Для Крис причиной стало отчаяние, которое, по ее мнению, кардинально отличается от депрессии. Отчаяние заключалось в том, что она была загнана в угол, лишена всякой возможности действовать. Отчаяние началось со спазмов и вздутия в тонкой кишке, что в свою очередь вызвало непроходимость, что в свою очередь привело к рвоте желчью. Эта непроходимость сопровождалась такой невыносимой болью в животе, что она могла только лежать ничком и ждать, пока поднимется температура и наступит обезвоживание. Болезнь напоминала американские горки: как только она достигала определенного уровня, назад пути не было, следующая остановка — только больница, а с ней седативные препараты и капельницы.

Сильвер лучше других знал, как обмануть болезнь. Все, что требовалось для остановки американских горок, — это успокоить Крис и уложить ее спать.

Несколько чашек с жидкими опиатами, пушистые собачки и истории

Сильвер принес Крис ручку и блокнот. «Вот, — сказал он. — Давай напишем Дику». От этого ей стало хуже. Потом он погладил ее волосы, сделал ей чай и рассказал историю об их мертвой собаке Лили, их любимице, умершей в прошлом году от рака. Его слова очерчивали границы горя столь невыразимого и огромного, что они оба заплакали.

Крис уснула, и Сильвер ретировался в «свою» комнату, хозяйскую спальню. После возвращения с Лонг- Айленда они спали в разных комнатах впервые за десять лет. «Весьма демократическое соглашение», — раздраженно заметил Сильвер. Крис ответила что-то про необходимость личного пространства… чтобы было удобнее делиться своими мыслями с Диком? Но даже когда Крис переехала в комнату с крошечными окошками под пологой частью крыши, а Сильвер остался в огромной восточной спальне с видом на пруд, еще четыре комнаты все равно стояли пустыми. Комната для сиротки, комната для инструктора по езде на пони или экономки, комната нянечки… целый список персонажей, которые так никогда и не приехали разделить их эдвардианскую фантазию.

Так продолжалось до того летнего дня, когда Дэвид Рэттрэй позвонил ему сообщить, что Крис в больнице в Миннеаполисе, и когда Сильвер наконец понял, что болезнь Крис, возможно, как-то связана с ним и что, приняв ее, он может спасти ей жизнь. Ну, а дальше пошло-поехало, хотя Крис оказалась права в одном: за репутацией философа разврата из «Мадд-клаба» скрывался гуманист. Вина и долг управляли его жизнью больше, чем садомазо.

Но сейчас

Крис проснулась, едва наступил вечер, и отправилась в комнату Сильвера. «Приступ миновал. Ты остановил его». Она легла в ванну, и Сильвер сел возле нее, как они, бывало, делали раньше. Сидя там, Сильвер смотрел, как проблески ее тела таяли в воде: один локоть приподнят, пики грудей пронзают поверхность, густая сеть лобковых волос. Сугробы снаружи сочетались с бледностью ее кожи. Она потянулась за полотенцем, и белые изгибы смешались с заснеженными холмами за окном. Над ванной стоял пар от горячей воды, и ветер на улице взбивал снег будто в клубы пара. Будто в этот момент не было больше различий между холодом и жаром, между «внутри» и «снаружи». Потом они легли на матрас в комнате Сильвера и начали трахаться. В этот раз все было по-настоящему: спонтанный прилив нежности и страсти, и когда он заканчивается, они отдыхают и начинают вновь, и никто из них не произносит ни слова.

ПРИЛОЖЕНИЕ N: СИЛЬВЕР БЛАГОДАРИТ ДИКА ЗА СВОЮ НОВООБРЕТЁННУЮ СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Турман, Нью-Йорк

Четверг, 12 января 1995 года

Дорогой Дик,

это Шарль Бовари. Мы с Эммой живем вместе уже больше девяти лет. Всем известно, чем это чревато. Страсть становится нежностью, нежность — рыхлой. Секс свертывается до трепетной близости. Мы могли жить без него месяцами, а когда он случался, то был коротким, скомканным. Неужели желание меня покинуло? Или, может, дело в уязвимости, которая приходит вслед за близостью, я не знаю. Главным итогом стало то, что меня навсегда покинули блистательные стояки минувших дней.

Эмма часто советовала мне обратиться к сексологу. Было видно, что ей доставляла некое удовольствие сама идея отправить старого белого мужика в ремонтную мастерскую после того, как она годами подтачивала его наиболее естественные инстинкты.

С годами у Эммы появилось сильное желание переделать мою столь прославляемую в

Нью-Йорке сексуальность вочто-то менее фуколдианское и завладевающее, в нечто ограниченное, послушное, членосъеженное. И я поддавался

Мы с Эммой бросили вызов столетиям мужского превосходства и хуецарствия. И вот я распластан на кровати (пассивнее, чем полагалось женщинам), готовый к тому, что Эмма овладеет мной с помощью своего твердого члена желания. Но вскоре это перестало ее удовлетворять. Я не реагировал. (Ее подкаты никогда не казались мне достаточно искренними.) С

Секс стал коротким и

Поначалу влюбленность Эммы больно ударила по тому, что осталось от моего самолюбия (и именно благодаря тебе я готов признать, что самолюбие существует и оно важно; разве можно без него быть американцем?). Наша сексуальность проявилась в новом эротическом действии: мы начали писать тебе, Дик. Разве не все письма — это письма о любви? С тех пор как я начал писать тебе письма, Дик, я начал писать любовные письма. Я не знал того, что мои письма о любви были письмами к любви и что ими я робко пробуждал всю спящую мощь моих в

Это долгая история, Дик, и я могу поделиться ею только с тобой. Любовь Эммы к тебе стала последним ударом по моей сексуальности. Я всегда знал, что как бы долго мы ни отрицали секс, в один прекрасный день он снова покажет свою мерзкую голову, как змея, и в

Это не просто секс-терапия. Я исповедуюсь тебе не с позиции кающегося — с зажатым между ног хвостом, смирившегося с ролью презренного грешника. Нет, наступила эпоха Возрождения, и имеет ли это какое-то отношение к тебе — вопрос спорный. Желание Эммы, направленное на нечто вне нас, помогло мне заново обрести желание. То, как это произошло, будем считать чудом. Оно вернулось внезапно, примерно неделю назад — дух секса, будто маленький римский божок коснулся каждой части моего тела, пробуждая в них святость желания. Будто завеса приподнялась и открылось новое поле человеческих возможностей.

Я могу заверить тебя, Дик, изменения во мне вызваны не одной только попыткой сравняться с твоей невероятной сексуальной мощью. Ты можешь называть это отрицанием и гордиться тем, как ты нас излечил. Но для этого, Дик, ты должен был бы вступить с нами хоть в

любовью,

Шарль

МОНСТРЫ

Эль-Пасо-драйв

21 июня 1995 года

ДД,

это письмо летит к тебе из

Господи, ну надо же. Мне хочется говорить с тобой об искусстве, потому что мне кажется, что ты меня поймешь и что я понимаю искусство лучше тебя —

— Потому что мне хочется, чтобы меня ничего не сдерживало, когда я пишу.

Писать тебе кажется какой-то высшей целью — миру очень не хватает неугнетенного женского письма

Я слила воедино свое личное безмолвие и угнетенность со всеобщим женским безмолвием и угнетенностью. Думаю, сам факт, что женщина говорит, показывает себя парадоксальной, необъяснимой, дерзкой, самодеструктивной и, самое главное, выставляет свою жизнь напоказ — вот где самое революционное явление в мире. Может, я и опоздала на двадцать лет, однако прозрения не всегда согласованы во времени со стилем.

Но на самом деле, Дик, мне хочется писать тебе иначе, потому что теперь иным стало все. Я часто думаю о тебе, ведь наши встречи в обществе неизбежны. Мы оба принадлежим лос-анджелесскому миру искусства, а он весьма невелик.

Для меня весь твой образ — в одном застывшем кадре: девятнадцатое апреля, открытие выставки Джеффри Вэлленса, Элеанор Антин и Чарльза Гейнса в Музее Санта-Моники. Ты стоишь в самом большом зале Джеффри Вэлленса, вещаешь со стаканом в руке перед кучкой молодых ребят (студентов?). Высокий, в черной футболке и пиджаке европейского кроя, типичный костюм художника на открытии выставки. Ты держишься очень прямо: твое лицо кажется каким-то образом вжатым в само себя; улыбаешься-говоришь-двигаешься и все равно удаляешься вглубь неподвижного кадра. Ты заперт. Ты государство. Отдельный штат. Видимый, недоступный. И я стою рядом с тобой — втроем с Дэниелом Марлосом и Майком Келли, и, как и тебя, меня потряхивает — мое тело слегка дрожит, прокладывая себе путь сквозь пространство. Но я чувствую момент. Подчинение Страха похоже на перформанс. Ты признаешь свой страх и двигаешься дальше с ним вместе.

Пока что я рассказывала «нашу» историю дважды (поздними вечерами, настолько подробно, насколько могла) — Фреду Дьюи и Сабине Отт. Это история двухсот пятидесяти писем, моего «унижения», прыжка с обрыва головой вниз. Почему все считают, что женщины унижают себя, когда разоблачают обстоятельства собственного унижения? Почему женщины должны оставаться незапятнанными? Грандиозность последней великой книги Жене «Влюбленный пленник» заключается в его готовности быть неправым: убогий старый белый мужик дрочит на мускулистые тела арабов и «Черных пантер». Разве величайшая свобода заключается не в свободе быть неправым? В нашей истории меня цепляет то, как мы по-разному ее понимаем. Ты думаешь, она личная, приватная; мой невроз. «Величайший секрет мира заключается в том, что СЕКРЕТА НЕТ». Клер Парне и Жиль Делёз. Я думаю, наша история — это перформативная философия.

Художница Ханна Уилке родилась под именем Арлин Батлер в 1940-м и выросла на Манхэттене и

Если у женщин не получилось создать «универсальное» искусство

Задавать этот вопрос, желать его прожить — весьма смело даже сегодня. На протяжении одиннадцати лет Ханна создавала картины, керамические работы и настенные скульптуры, многие из которых включали в себя «грубое, неоднозначное изображение традиционно женских художественных образов» (Дуглас Кримп, 1972), а в 1974 году она начала включать в свое искусство собственный образ. Я не знаю, какой личный опыт или какие жизненные обстоятельства стали тому причиной. Подтолкнули ли ее к этому критики вроде Филлиса Дерфнера, который написал о ее выставке 1972 года в галерее Фельдмана, где экспонатами были вульвы, вылепленные из ворса, скопившегося в стиральной машине:

«В этом есть какое-то остроумие, но оно его захлестывает агрессивная идеология… И идеология эта — женского освобождения. Женское тело изображалось и ранее, но в сугубо репрессивной, „сексистской“ манере. Прямолинейная и настойчивая демонстрация наиболее интимного образа женской сексуальности, созданная Уилке, задумывалась как лекарство от всего этого. Я не вижу, как это должно работать. Скучно и поверхностно».

В отличие от Джуди Чикаго и ее раздутых вагинальных толкований Великих Пёзд Истории — выставка, на которую каждая мать могла бы привести своих дочерей, — Ханна никогда не боялась быть униженной, позорить себя, называть пизду пиздой. «Я хочу упрекать публику во всем том, в чем мир упрекает меня» (Пенни Аркейд, 1982). Позже Ханна расскажет журналу «Сохо Уикли Ньюз», как на протяжении нескольких лет она собирала «материал» для этой выставки, стирая вещи Класу Олденбургу, с которым она в то время была вместе. Даже тогда Ханна была неодадаисткой.

Клас Олденбург, Великий Универсальный Художник-Мужчина, попался в ловушку

В 1974 году Уилке записала свою первую видеокассету «Жесты». Созданное на следующий день после смерти мужа ее сестры, это видео, помимо всего прочего, было выражением горя и смятения, попыткой установить связь с телом после смерти. Критик Джеймс Коллинс с энтузиазмом написал об этом в журнале «Артфорум». «Каждый раз, когда я смотрю на ее работы, я думаю о киске», — заявил он. Давний поклонник работ Уилке, Коллинс так описал «Жесты»:

«В эротическом плане видео Уилке оказалось более удачным, более „похотливым“, чем скульптуры. Почему? Как минимум она сама в нем присутствует. Наверное, видео можно считать лучшей работой этой выставки, потому что, демонстрируя себя по частям, используя только голову и кисти рук, Уилке наделяет особым смыслом движение лица. На поглаживания, расплющивания, прихорашивания, шлепки по лицу смотреть было любопытно, но движения ртом оказались самыми дерзкими. Она очень чувственно нарушает культурные нормы, а это одно из определений эротического. То, как она сжимает и разжимает губы… Она использует свой рот как суррогатную вагину, а свой язык — как суррогатный клитор, учитывая контекст всего лица, учитывая всю его психо логическую историю. Мощно!

Положение Уилке в мире искусства — парадоксальное сочетание ее физической красоты и ее очень серьезного искусства. Она стремится реализовать свою сексуальность, но в ее попытках разобраться с этой дилеммой в контексте женского движения чувствуется трогательный пафос».

Разве непонятно, что парадоксы в работах Ханны Уилке не патетичны, а полемичны. (Это как тем вечером, Дик, когда мы говорили по телефону и ты назвал меня «пассивно-агрессивной». Неверно!) «Жесты» обнажили то, как странно мужчины реагируют на женскую сексуальность.

Тем временем Ханна-в-работе исследовала гораздо более личное и общечеловеческое поле.

«Ри Мортон сказала мне, что это видео практически довело ее до слез, — вспоминала Уилке несколько лет спустя. — Я обнажила себя, выйдя за пределы позирования, и она сумела это разглядеть. Она разглядела идею за позированием».

С того момента Ханна добровольно стала собственным произведением искусства.

В работе «S.O.S. Серия озвездения субъектов» (1974–1979) она повернута к камере вполоборота, голые сиськи, джинсы расстегнуты, одна рука на промежности. Прямой, тяжелый взгляд. Длинные волосы накручены на бигуди, видно, что крутила их сама. Восемь комков жевательной резинки в форме вульв облепляют ее лицо, как шрамы или прыщи. «У жевательной резинки есть форма до того, как ты ее пожевал. Но когда ты ее выплевываешь, ты выплевываешь самый настоящий мусор, — скажет она позже. — В нашем обществе мы используем людей точно так же, как мы используем жевательную резинку».

В жизни Ханна всегда была невероятно красивой. В 1977 году она записала еще одну видеокассету под названием «Совокупление с…», на которой проигрываются сообщения, оставленные ее бойфрендами, друзьями, родными на автоответчике, а она в это время отдирает от своего голого тела отпечатанные престайпом имена звонящих, которые больше других ее измучили. «Стань своим собственным мифом», — говорит она.

Как любое произведение искусства, Ханна стала падалью для шакалов из изданий об искусстве. Вывернутая наизнанку в буквальном смысле.

Ее обнаженное тело обстреливали с одной стороны хиппующие мужики, которые видели ее олицетворением сексуальной революции, а с другой — враждебно настроенные феминистки вроде Люси Липпард, по мнению которых любое женское выставление себя напоказ играет на руку патриархату

Невозможность своей жизни, своих художественных произведений и своей карьеры Ханна превратила в материал. Если искусство — это сейсмографический проект, то когда этот проект ПРОВАЛИВАЕТСЯ, провал тоже должен стать его частью. В 1976 году она сделала постер по образцу знаменитой рекламы Школы изобразительного искусства, которая гласила:

«Обладать талантом ничего не стоит, если ты не знаешь, как его применить». Ханна переделала постер, добавив фотографию ебнутой себя. Портрет Художницы в виде Объекта: на ней — вязанный крючком фартук, нисколько не прикрывающий ее голые сиськи, к груди прижата кукла Микки-Мауса. Уже известные вульвы из жвачки покрывают ее тело, как крошечные струпья. В созданном позже постере под названием «Марксизм и искусство» мужская рубашка на Ханне распахнута, обнажая голую грудь, жеваные пёзды и широкий мужской галстук. «Клас Олденбург, Великий Универсальный Художник-Мужчина, попался в ловушку.Остерегайтесь фашистского феминизма», — гласит надпись на постере.

С самого начала многие арт-критики объясняли желание Ханны использовать собственное тело в ее работах «нарциссизмом» («Безобидный флер нарциссизма пронизывает экспозицию…», «Нью-Йорк Таймс» 20.9.1975). Эта странная характеристика преследует ее даже на том свете, несмотря на отчаянные усилия таких авторов, как Аманда Джоунс или Лора Коттингэм, ее опровергнуть. В своей рецензии на посмертную выставку Ханны «Интро-Венера» Ральф Ругофф описывает пронзительные снимки голого, охваченного раком тела художницы как «чрезвычайно волнующее погружение в нарциссизм». Будто женщина способна публично разоблачать себя только в терапевтических целях. Будто суть была не в разоблачении обстоятельств ее объективации. Будто Ханна Уилке гениальнейшим образом не скармливала зрителям их же предрассудки и страхи, предлагая разделить с ней голый завтрак.

Парочка сообразительных мужчин, скажем Питер Фрэнк и Геррит Лансинг, сумели разглядеть замысел и остроумие работ Ханны, а вот их дерзость и то, чего они ей стоили, — едва ли. Правда в том, что она была гениальна. Так или иначе, неоднозначность ее работ не привела ее к громкой славе. В 1980 году Гай Требай писал с презрением в «Виллидж Войс», что вульва Ханны «нам знакома так же, как старый башмак». Кто-нибудь хоть раз говорил что-то подобное о пенисе Криса Бурдена?

Никто, кроме ближайших друзей Ханны и ее семьи, не разглядел трепетность и идеализм в основе ее работ. Ее теплоту. Человечность ее женской личности.

В великолепном тексте, написанном в 1976 году, Ханна подтвердила, что она является лучшим критиком самой себе: «Преобразовывать оттенки чувственности с помощью остатков волшебства, сотворенного из ворсинок от постиранного белья или латекса, разложенных так же небрежно, как беззащитная выставленная напоказ любовь… постоянно выставлять себя на всеобщее обозрение вне зависимости от ситуации… рисковать и шалить… Быть, вместо того чтобы размышлять о бытие, создавать объекты вместо того, чтобы быть одним из них. То, как сияет моя улыбка, то, как я прихлебываю чай. Услащать, а не торговать солью, не продаваться…»

Ханна Уилке Витгенштейн была чистым женским разумом, вся ее блистательная сущность растянулась в парадоксальном высказывании.

В 1979 году Клас Олденбург, партнер Ханны с конца 1960-х годов, сменил дверной замок, пока ее не было дома, и женился на другой. Она восстановила коллекцию из пятидесяти бластеров, собранных ею для его работ, и позировала с ними обнаженной в серии «перформативных автопортретов», озаглавленной «Да поможет мне Ханна». В ней она «демонстрирует» и разоблачает свои любимые классические цитаты из мужской философии и искусства.

Ханна Уилке об Эде Рейнхардте: сидит в углу, голая, в отчаянии, держится за голову руками, ноги на высоких каблуках разведены. Она окружена игрушечными пистолетами и базуками. Надпись гласит: «ЧТО ЭТО РЕПРЕЗЕНТИРУЕТ / ЧТО ТЫ РЕПРЕЗЕНТИРУЕШЬ».

Ханна Уилке о Карле Марксе: трясется на поршне двигателя внутреннего сгорания в босоножках на высоких каблуках — обнаженная часть механизма, — Ханна подается вперед, она изображена в профиль, в руке игрушечный пистолет. МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ. (Обмен ценностями? Чьими?)

Сложное человеческое присутствие Ханны Уилке ставит под сомнение все слоганы. Ее красота сбивает с ног, но, как и в «Жестах», само ее присутствие превращает позирование в нечто противоположное. «С давних пор я решил быть евреем… Я считаю это более важным, чем мое искусство», — заявляли Р. Б. Китай и Арнольд Шёнберг. Ханна Уилке говорила: «Феминизм в широком смысле для меня гораздо важнее искусства». Никто никогда не называл этих мужчин «плохими» евреями.

Самая горькая ирония в карьере Ханны Уилке состоит в том, что ее подражательницы, рисковавшие куда меньше, стали звездами в мире искусства начала восьмидесятых. «То, как Уилке изображает себя, заметно контрастирует с более безличными воплощениями… в недавних работах Синди Шерман, чьи „костюмированные“ маскарады по сути не менее нарциссичны, но легче воспринимаются и перевариваются как искусство, поскольку они скрывают личность и пародируют страдание, боль, удовольствие, которые в работах Уилке предстают настоящими», — пишет Лоуэри Симс в каталоге Нового музея в 1984 году. Но к тому времени историки искусства уже навесили на Уилке ярлык «тупая», а на ее подражательниц — «умные».

Джудит Барри и Сэнди Флиттерман, 1980 год: «<…> поскольку [в искусстве Ханны Уилке] отсутствует теория женских репрезентаций, оно показывает женские образы как беспроблемные. Оно не учитывает социальные противоречия „женственности“» («Скрин»: 35–39).

Кэтрин Лиу, 1989 год: «Уилке славится обнаженными выходами в своих работах. Она демонстрирует свое комфортное, как у хиппи, отношение к собственной наготе. Но это обнажение, за которым стоит некая риторика сексуального освобождения женщин, слишком поверхностно, слишком просто сформулировано. В работах таких художниц, как Синди Шерман и Эми Ранкин, женская сексуальность в равной степени показана и источником и страдания, и удовольствия» («Артфорум», 12.1989).

«Так как мы отвергли определенный тип критического языка, люди решили, что мы просто тупые», — сказала мне поэтесса Элис Нотли в прошлом году в Париже. На протяжении всей своей жизни Ханна Уилке потратила кучу времени, пытаясь доказать свою правоту.

Если искусство — сейсмографический проект, то когда этот проект ПРОВАЛИВАЕТСЯ, провал тоже должен стать его частью

Дорогой Дик, именно это я и осознала, когда влюбилась в тебя

«Ну разумеется, Ханна стала монстром», — сказала я Уоррену Нислуховски. Уоррен — мой друг, личность из мира искусства, критик, а также умный и образованный парень. Мы были на барбекю в саду Майка Келли, обсуждали последние новости друг друга. Он был знаком с Ханной с 1975 года, с тех пор, как они встретились в ресторане «Фуд» в Сохо.

Уоррен усмехнулся: «Да, так и есть. Разве что неправильным монстром. Не монстром порядка Пикассо или… — Тут он назвал еще нескольких художников-мужчин. — Проблема в том, что она начала принимать все слишком близко к сердцу. Она отказалась от прыжка в неизвестность. Ее творчество перестало быть искусством».

В 1985 году Клас Олденбург пригрозил издательству Университета Миссури судебным запретом. Издательство готовило книгу художественных работ и текстов Ханны к ее первой крупной ретроспективе.

В целях защиты своей конфиденциальности Клас Олденбург потребовал, чтобы исключили следующее: 1) фотографию из «Рекламных объявлений для жизни», на которой Клас запечатлен вместе с восьмилетней племянницей Ханны; 2) любое упоминание его имени в текстах Ханны; 3) репродукцию их совместного постера «Художники мастерят игрушки» 30 ; 4) цитаты из его переписки с Ханной, которые были включены в текст Ханны Уилке «Я объект / Я против».

Известность Класа и нежелание университета встать на ее защиту позволили Олденбургу стереть значительную часть жизни Ханны Уилке. «Стёрка, ее сотри-ка» — заголовок одной из поздних работ Уилке.

Я объяснила Уоррену разницу между

Монструозность: «я» как машина. Капля, бездумно глотающая и набухающая, она ползет вдоль рядов супер-маркета, впитывая тесто для блинов, варенье и вообще все, что есть в городе. Недальновидная и неудержимая. Ужас Капли — это ужас бесстрашия. Для того чтобы стать Каплей, требуется определенная сила воли.

Каждый вопрос, как только он сформулирован, становится парадигмой, в которой содержится его внутренняя правда. Нам стоит перестать отвлекаться на ложные вопросы. И я сказала Уоррену: я тоже собираюсь стать женщиной-монстром.

С любовью,

Крис