АРХИТЕКТУРА ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Дaннaя стaтья былa опубликовaнa нaми ровно двадцать лет назад в издании Единый художественный рейтинг. Справочник. Выпуск 6. Номинация «Архитекторы». — М.: АЛЕВ-В, 2002, С. 18-23. Говорят, этот текст наделал немaло шуму, вызвaв праведный гнев архитектурного начальствa российской столицы. Какое-то время стaтью можно было нaйти в Сети, однако затем мaтериaл был бесследно удален из интернетa.

Но самое интересное не это. Забавляет тот факт, что автор публикуемого материала был одним из ключевых членов рабочей группы ЦНИИ теории и истории архитектуры (ЦНИИТИA) по подготовке радикального перестроечного Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 сентября 1987 года N 1058 «О дальнейшем развитии советской архитектуры и градостроительства». Одними из базовых тезисов данного постановления было следующее:

"Чрезмерная централизация типового проектирования, некомплексное строительство и ориентация в основном на крупнопанельное домостроение привели к тому, что застройка многих городов, поселков и сел стала невыразительной и однообразной. Зачастую архитектурный облик и планировка жилых домов и общественных зданий не учитывают демографию, национально-бытовые особенности и

Неудовлетворительно используется богатейшее архитектурное наследие народов Советского Союза. В неблагополучном состоянии находятся исторические центры, кварталы, площади и улицы многих городов. Не всегда обеспечивается сохранность памятников архитектуры — этого драгоценного достояния народа.

Недооценка общественного значения архитектуры привела к потере своеобразия в облике городов и сел, отсутствию ярких архитектурных образов, отражающих социальные особенности нашего строя. Падение престижа труда архитекторов вступает в противоречие с возрастающим социальным значением зодчества в социалистическом обществе".

И вот, что довелось констатировать автору приводимой ниже статьи ровно пятнадцать лет спустя после выхода небезразличного его сердцу исторического постановления, которое, как это не удивительно, действовало в РФ аж до ковидного 2020 года. Воистину, как говаривал незабвенный премьер, хотели как лучше, а получилось, как всегда…

АРХИТЕКТУРА ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Г. Давиташвили

Трудно вспомнить, когда в последний раз архитектура одного города, возникшая в течение всего одного десятилетия, вызывала столько разноречивых мнений, как та, что была сотворена нашими современниками в столице России в 1990-е годы и имеет свое бурное продолжение сейчас, в годы 2000-е. Кто-то назвал эту архитектуру «московским стилем».

В одной из своих ранних книг «Человеческое, слишком человеческое» Фридрих Ницше написал такие строки: «Зверь в нас должен быть обманут. Мораль есть вынужденная ложь, но без нее он растерзал бы нас». Ницше порой умел быть предельно кратким и точным. Но спрашивается: какое это имеет отношение к предмету нашего очерка — к архитектуре? Самое прямое, если рассматривать архитектуру, как и искусство вообще, в качестве очень важной составляющей общеэтического процесса — процесса становления человеческого в человеке. Смешно, но ведь и в самом деле: что есть архитектура, как не придание строительным конструкциям, призванным служить функции укрытия, некой вынужденной «эстетической лжи»? Однажды, с легкой руки Никиты Хрущева, мы от этой эстетической лжи отказались, а получили взамен — «необманутого зверя», который потом, свесив ноги с карнизов «излишне архитектурных» домов, бесстрашно и с наслаждением наблюдал, как по соседству танки стреляют в большое белое здание, и как оно потом горит…

Инстинкт разрушения свойственен человеку не в меньшей степени, чем инстинкт созидания. Архитектура же, если её и вправду рассматривать как «вынужденную ложь», придает грубой телесности строений обманчивую женственность, одевает силу и прочность конструкций в мантию слабости, словно бы призванную усмирять бушующего в человеке зверя. И кто сегодня способен сосчитать, сколько раз, на протяжении столетий, во время самых что ни есть разрушительных войн, красота архитектуры спасала от гибели и сооружения, и, конечно же, укрывавшихся в них людей?

А теперь обратимся к истории архитектуры, сравнительно недавней. Ни для кого не является секретом, что в минувшем двадцатом столетии в архитектуре произошла революция. Но это вовсе не была, как может показаться, смена стилей. Вся диалектика архитектурного процесса в двадцатом веке была борьбой двух ранее не осознававшихся ею парадигм — телесности и бестелесности. И сегодня с определенной долей уверенности можно утверждать, что восприятие современного человека уже окончательно переориентировалось с телесной пластики фасадов и интерьеров на то, что горит, светится, мигает, мерцает, исчезает и появляется вновь, то есть имеет в большей степени бестелесную природу или тяготеет к ней. Приборы искусственного освещения, светодизайн, световая реклама, голограммы и лазеры, не видя большого различия между интерьером и экстерьером, преследуют нас отовсюду. Мониторы и дисплеи всех видов, соединившись со звуком, создали новую аудиовизуальную среду, глубоко безразличную к

Сколько раз, на протяжении столетий, во время самых что ни есть разрушительных войн, красота архитектуры спасала от гибели и сооружения, и, конечно же, укрывавшихся в них людей

Современный зритель становится глухим и равнодушным к тем значениям, которые содержатся в слепках архаичных, отмирающих форм телесной архитектуры. И в этом смысле можно утверждать, что архитектура изживает себя как знаковая система, как система значений, как образный язык. Архитектура сохраняет семантику, но она уже не содержит символики. Шкала значений в ней навсегдa утеряна. Архитектура формализовалась и в лучшем случае готова услаждать глаз. Отделка в архитектуре сегодня означает больше, чем пластический язык, призванный доносить до нас символический смысл. Архитектура в нынешнем ее виде — как искусство — исчезает, ибо искусство — это всегда скрытая за гармонией зримой формы метафизика незримого.

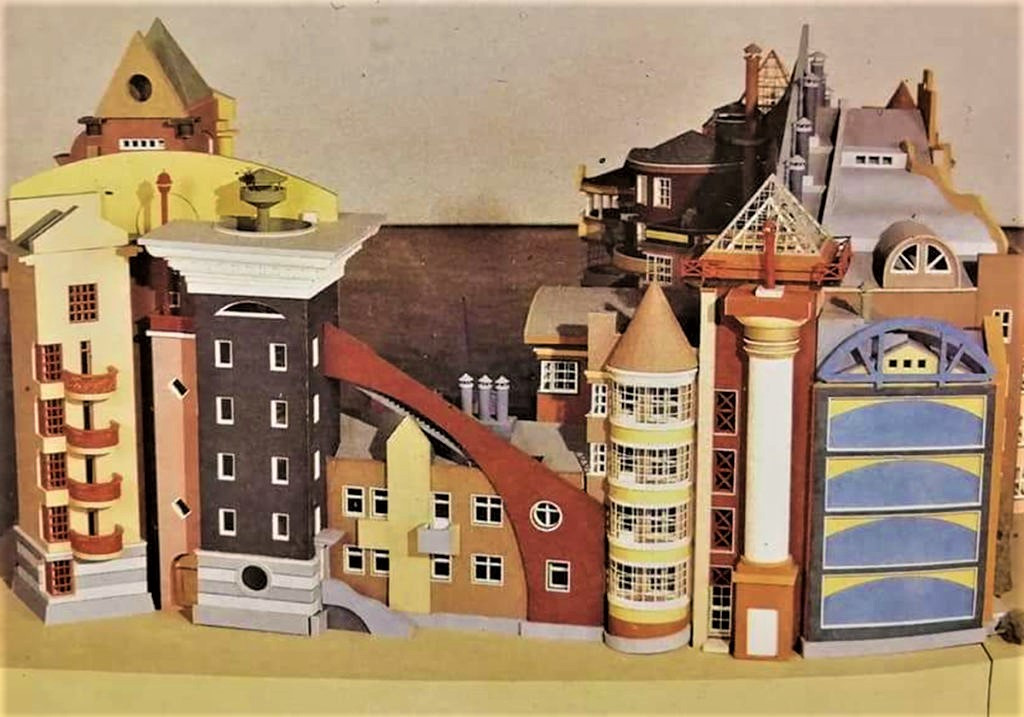

С этой точки зрения, архитектура так называемого «московского стиля» говорит с нами языком велеречивой немоты, когда есть активные движения губ, но слов не слышно, а если всё-таки попытаться эти движения губ разгадать, выяснится, что губы произносят только отдельные слоги, которые так в слова и не складываются (подобное явление называется глоссолалией). И это не просто монолог немого, это разговор немого с глухим. Если же говорить о том, что без труда просматривается на поверхности, то основная масса нового, созданного в архитектуре Москвы, выражаясь предельно корректно, — вторичный постмодернизм, то есть отголосок стиля, заимствованного у Запада по остаточному принципу. Что же касается самого постмодернизма, первичного, западного, то этот шаловливый, порой откровенно театральный или просто чудаковатый стиль, капризный и недолговечный, стал лебединой песней архитектуры в ее привычном, а именно — в сугубо телесном смысле. Он позволил западным зодчим, уставшим в ту пору от бестелесной жуткости хай-тека и телесной абстрактности брутализма, вдруг взять и снова поиграть с историей, со старой доброй архитектурой фронтончиков, капителей и черепичных крыш, открыто и с юмором использовать архитектурные метафоры и прямые цитаты. Это пришлось по вкусу публике, которой тоже, вслед за архитекторами, захотелось на время вернуть себе старые добрые времена — вспомнить детство, которое еще для многих тогда ассоциировалось с уютной эклектикой конца ХIХ века и утонченной артистичностью модерна начала века двадцатого. Впрочем, к 90-м годам, пресытившись постмодернистскими забавами, Запад резко сменил пристрастия в сторону тонкого и предельно холодного минимализма, уже совершенно определенно тяготеющего к бестелесности.

Архитектура сохраняет семантику, но она уже не содержит символики. Шкала значений в ней навсегда утеряна

В том, что постмодернисткие ветра со столь большим опозданием не обошли и нас, нет ничего удивительного. Ведь за сорок лет, прошедших с пресловутого хрущевского запрета на архитектуру, мы по архитектуре изголодались до изнеможения, причем по какой угодно, и уж втройне — по столь игривой и вольной в выборе средств, каковую декларировал постмодернизм. Но вот незадача: большинство отечественных зодчих к тому моменту не умело практически ничего, кроме как точить карандаши и писать красивыми шрифтами размеры панелей на рабочих чертежах. Мало того: не имея никакого навыка, они оказались один на один со стилем, требующим очень широкого кругозора и мастерства, граничащего с изощренностью. Естественно, что не оставалось другого, как начать срисовывать готовенькое со старых, затертых до дыр журналов. В среде заказчиков вряд ли бы об этом кто-то догадался, а если бы и догадался, то скорее похвалил бы за столь последовательное эпигонство: ведь только такой подход к делу мог обеспечить максимальное родство с требуемым во что бы то ни стало «евродизайном». Правда, для приличия стали произноситься слова и в пользу чего-нибудь своего — мол,

Первая радость «новых русских», их первое упоение победой и властью выразилось в архитектуре начала 90-х, главным образом через строительство особняков на

Те, кому первыми удалось найти себе заказчиков на проектирование особняков на Рублевке, естественно, первыми стали получать заказы на проектирование в московском мегаполисе

Одним словом, к середине 90-х «творческий метод» и алгоритм отношений архитектора с заказчиком были отработаны на упомянутом шоссе, и загородные виллы, но уже в удесятеренном масштабе, стали вырастать в Москве в виде так называемого элитного жилья и офисных зданий. Так в Москве стал развиваться квази-стиль, основанный на сочетании формальных элементов западного постмодернизма и архитектурных деталей, имеющих некоторое отношение к архитектуре России.

Работая в парадигме телесной архитектуры, к которой целиком и полностью принадлежит взятый на вооружение постмодернизм, московские архитекторы обязаны были бы соблюдать ее правила и законы. Есть апробированные веками принципы построения общей композиции зданий и ансамблей, есть отработанные приемы выбора пропорциональных соотношений, есть приемы ритмических и метрических членений, есть особые понятия пространственных полюсов и пространственных направлений, приемы работы с цветом, текстурой, светотенью и много другого. Архитектура — это искусство нюансов, хотя и выраженное в циклопических размерах. Умелому и осмысленному пользованию этими нюансами архитекторов вполне можно обучить, и не обязательно, чтобы все они были природными гениями. Но ничего этого мы не видим. Нищая высшая школа занята выживанием и учить практически перестала. Возрожденная в недавнем прошлом Академия архитектуры тоже никого не учит, а только клянчит у власти грошики на издание скучнейших малотиражных брошюр и разработку научных тем ни о чем. В итоге дилетантизм основной массы архитекторов, помноженный на невиданное число посыпавшихся на них амбициозных заказов, порождаемых растущими аппетитами «хозяев жизни», создает картину, в сущности, трагикомичную и, видимо, очень точно отражающую эпоху, ибо, хотим мы этого или нет, архитектура всегда неким неизбежным образом рисует морaльный портрет своего времени.

…Так что же, наконец, это такое — «московский стиль»? Объективная реальность? Химера? Анекдот? Или, быть может, реальность виртуальная?

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что словосочетание «московский стиль» является нонсенсом, потому что применять напрямую к понятию «стиль» какое-либо топонимическое или географическое определение не принято. Известно, что стили в своем генезисе исходят из конкретных исторических эпох и периодов и не являются принадлежностью отдельно взятого региона, страны, города, нации. Страна и нация неизбежно обнаруживают инварианты регионального и национального своеобразия и в смысле формально-художественных признаков, и в смысле особого взгляда на мир. При этом собственно национальное в архитектуре выступает как особая качественная ступень регионального, из чего уже и формируется как таковая национальная традиция. Но нет и не может быть стиля парижского или французского вообще, пекинского или китайского вообще.

Хотим мы этого или нет, архитектура всегда неким неизбежным образом рисует морaльный портрет своего времени

Аналогично не может быть сегодня и

Но в архитектуре, материи статичной и косной, такого быть не может, это не химия или физика… И здесь следует остановиться, чтобы заявить с полной мерой ответственности за произносимое: новая московская архитектура — это есть в высшем смысле слова архитектура апокалиптическая. И это есть очень смелое, небывало смелое явление — «ноу-хау», которое с поразительной наглядностью отстаивает тезис о кончине мира. Это — архитектура Последних Времен.

Но почему же? — спросите вы.

Да потому, что, когда «не останется камня на камне» и когда «все будет разрушено» (Лк. 21:6), когда сама земля возопит к небу, о каких тогда придется говорить архитектурных стилях и концепциях? И в силу уже только этого сейчас можно делать всё, не заботясь о последствиях и открывая изумительную и никем еще ранее неиспытанную разнузданность архитектурной плоти… И тут снова всплывают сами собой те самые слова Ницше о звере и обманывающей его вынужденной лжи. Ведь «московский стиль» со всей очевидностью разоблачает архитектуру именно как «вынужденную ложь», которая когда-то, в незапамятные времена, превратила наше банальное желание прятать свои немощные туловища от непогоды и чужих взоров в укрытие — превратила его в повод для якобы высокого духовно-эстетического наслаждения.

Новая московская архитектура есть очень смелое, небывало смелое явление, которое с поразительной наглядностью отстаивает тезис о кончине мира. Это — архитектура Последних Времен

— Но ведь нет всего этого! — открывает нам глаза на прозу жизни «московский стиль». Просто дома, говорит он нам, желательно разукрашивать как хорошую «кондитерку», чтобы поскорее сбыть покупателям, и лучше задолго до окончания выпечки. И все эти «прибамбасы» в виде пилястр и балясин, наличников и пинаклей, шпилей и башенок — для того, чтобы не было обидно платить по пяти «штук гринов» за квадратный метр. И чем «прикольнее» пентхауз, чем выше и «навороченней» сам домишко, тем оправданнее образ жизни — этот полившийся на голову золотой ливень, в который как в подлинную реальность так и не удается поверить до конца. Жизнь «нового русского» — это захватывающий сон, азартная виртуальная игра, напряженная сказка. И дом тоже должен быть похож на напряженную сказку. Он должен кричать и кичиться своей сказочной неправдоподобностью.

Знаменитый теоретик искусства Рудольф Арнхейм назвал бы это проявлением «чувственного символизма», когда смысловое значение уже утеряно, но на подсознательном уровне, на уровне генетической памяти форма продолжает нести послание. Так, может быть, и пресловутые башенки есть ни что иное, как чувственная символика, как символика сказки? Конечно же, да. Башенки — это и царский дворец в тридевятом государстве, и неприступный замок Кощея. К тому же башенки над крышей — это еще и как спецсигнал на крыше лимузина, и как признак присутствия той, другой «крыши», тоже, точно в сказке, невидимой и всесильной… Своим сказочным видом приобретенный ценой огромного риска псевдо-постмодернистский дом, как

Так, через сказку и ложь «прибамбасов», через смутные страхи перед грозящей расправой в подъезде и всеобщей кончиной мира, через эпигонство Западу и

Но живут и здравствуют еще в первопрестольной люди, морально стойкие и с мыслью во взгляде, искушенные в бюрократических войнах и сосредоточенные на

2002 г.