Казус Дальнего Востока: геополитическая проекция и её пределы

Для кого Дальний Восток дальний?

Заранее отвечу: этот вопрос не требует ответа. Он превращается в буддистский коан, вызывающий лишь понимающее молчание. Именно так вопрос интуитивно выводит нас к сущности постколониальной критики, а точнее — к одной из её ключевых составляющих: концептуализации знания как власти в рамках ментальной географии.

В этом эссе не будет претензии на объективистскую картину мира. Я, как автор, принимаю собственную позицию человека, который сталкивался и продолжает сталкиваться с ориентализацией не столичных территорий. Это честное позиционирование «изнутри» — попытка репрезентовать определённую позицию части региональной академии. Здесь также используется возможность этически оценить исторические события прошлого без притворства беспристрастности и без отказа от собственного взгляда. А вместе с этим, разумеется, возникает и неминуемая доля анахронизма.

Далее я раскрою несколько тезисов о представлениях. Изображение части окружающего пространства, созданное человеком, всегда носит конструктивистский характер. Только через процесс установления значений (например, в административных названиях) территория обретает смыслы. Разветвлённая и децентрализованная власть множества акторов формирует сеть значений, необходимых для управления. Под властью я понимаю не сущность и не институцию, а скорее концентрацию дискурсивных практик.

При этом с самой локальной реальностью большинство бюрократов высшего уровня не взаимодействуют. Имперский чиновник принимает решения, опираясь на собственные представления. Так, восприятие угрозы для Дальнего Востока способно изменить конфигурацию его управления и парадипломатию с другими регионами. В этом и заключается загвоздка гиперцентрализованной системы: к локальной ситуации представления центральных чинов имеют слабое отношение, поскольку проходят через многочисленные информационные трансферы, выражающие позиции отдельных гендерных, классовых, социальных и иных групп.

На мой взгляд, одной из главных проблем является то, что классические понятия гуманитарных и социальных дисциплин оказываются неприменимы к локальным кейсам. А если и применимы, то требуют множества ухищрений. Для иллюстрации логики выбора названия «Дальний Восток» я обращусь к классически описанной геополитической схеме представлений высших чинов империи и СССР.

Создать свой Дальний Восток

В широком понимании Дальний Восток — европоцентричное понятие, схожее по употреблению с терминами «Ближний Восток» и «Средний Восток». Эти названия изначально оценочны: они предполагают наличие двух точек отсчёта — того, откуда территория видится «ближней» или «дальней», и того, что признаётся центром. Для просвещенческого мира таким центром выступала Европа.

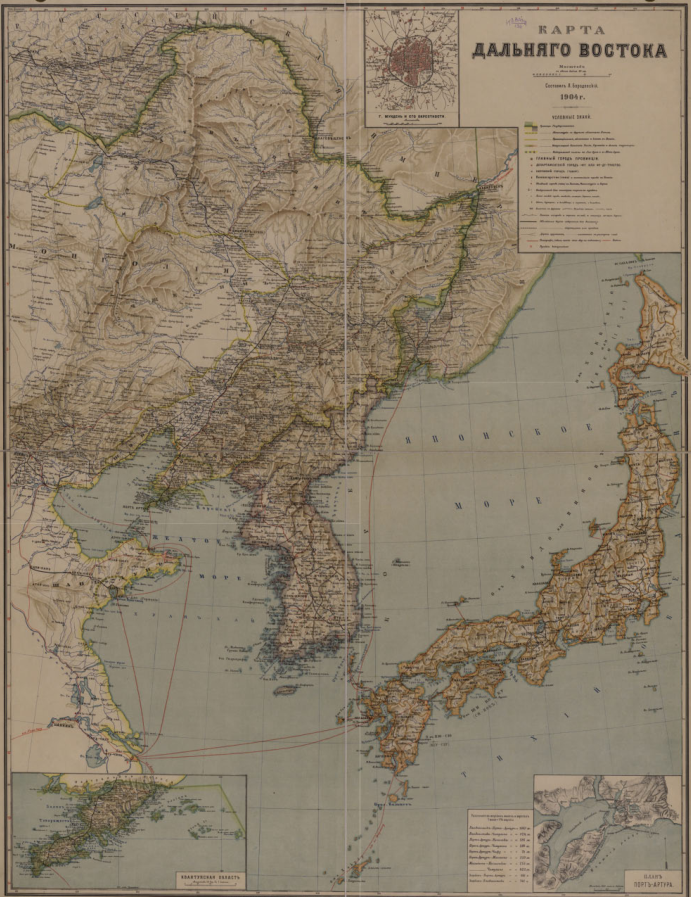

Вневластные субъекты оказывались втянутыми в геополитическую игру гегемонов — своеобразную «монополию» по захвату наибольшего количества собственности и ресурсов. В этом контексте Дальний Восток обозначал территории, наиболее удалённые от Европы, то есть регион, который сегодня называют Северо-Восточной Азией (включая Японию, Китай, Корею и иногда Монголию). В имперском мышлении эти территории рассматривались прежде всего как ресурсные возможности. Местные сообщества редко становились центром внимания: это отражало господствующие исторические дискурсы и стратегические интересы метрополии.

Прилагательное «дальний» также экзотизировало пространство, представляя его тайным и мистическим (подобно тому, как в европейской литературе того времени экзотизировалась Япония). Вторая половина XIX века была периодом активного колониального расширения европейских держав, особенно в рамках «нового империализма» (1870–1914). Этот тренд усилился после «опиумных войн» в Китае, когда экономические интересы европейских стран привели к массовой продаже опиума, что повлияло на население страны. Российская империя, наблюдая за успехами Англии, включилась в борьбу за влияние в Китае.

С точки зрения метрополии успех заключался в возможности долгого контроля с полным набором практик: экономической эксплуатации ресурсов и правового закрепления территорий. Особенность заключалась в том, что формально, да и фактически, эти земли не были китайскими, поэтому Россия получив их через Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры смогла быстро доказать собственное право на европейской арене. До этого часть территорий фактически контролировалась маньчжурской элитой, которая в XVII веке установила династию Цин в Китае и сохраняла военное влияние, одновременно способствуя демилитаризации некоторых регионов. Китай, как государственная структура, сумел интегрировать эту военную элиту и создать управленческую систему с центром в Пекине.

Средствами «освоения» территорий для России становились финансово-экономические сделки — например, проект КВЖД с развилкой в Харбине и выходом на Порт-Артур (ныне Далянь). Контроль над этими землями достигался и через методы военного и административного давления, сопровождавшиеся различными аргументами: «частное освоение», «просвещение», «религиозная миссия» или идеологические аргументы того времени.

После ряда выгодных договоров в середине XIX века, на фоне кризиса в Китае, Россия окончательно включилась в европейское деление сфер влияния региона, активно конкурируя с другими державами. Как всегда, без учёта мнения местных жителей.

Как назовёшь, так и поплывёт?

До революции формулировка «Дальний Восток» употреблялась преимущественно в военном или геополитическом контексте, тогда как внутренние территории описывались через термины «Восточная Сибирь», «Уссурийский край», «Приморский край» и другие. Здесь проявляется известное деление на «гражданское» и «военное»: армейское значение термина и закрепилось, вместе с соответствующим взглядом центра на регион.

Во время существования Дальневосточной республики (ДВР) этот термин вошёл в прочное административное и культурное употребление уже в советский дискурс, что отражает статус данного государственного образования. ДВР оставила после себя двойной след: с одной стороны — наследие европейского ориентализма, сохраняющееся до сих пор, а с другой — регионалистское образование, которое делало три буквы ДВР символическими для сторонников федерации.

Учитывая военный характер первичного освоения территорий, геополитический смысл названия прямо вытекает из действий имперских властей. В контексте Империи и СССР оно обозначало стратегический объект для геополитических проектов. Таким образом, ключевым моментом формирования Дальнего Востока как региона становится окончание Гражданской войны: оно закрепило сначала российский, а затем советский проект фарпоста.

Среди имперских колоссов

Для самого региона положение геополитического фарпоста оказалось сложным. Чем больше военных угроз, тем сильнее "ощущалась" угроза правительством, что отражает ограниченность информации и «натянутое» отношение власти к регионам. Геополитическая опасность вела к гиперцентрализации и повсеместному засилью военщины. Для самих территорий такие паттерны оказывались вредными, поскольку действия носили преимущественно тактический, а не стратегический характер.

Отсутствие культурной активности «снизу» — обусловленное маргинальным положением регионов в макрорегиональной оптике — создавало условия для длительного военного контроля. Дальний Восток обладал особенностями, замедлявшими формирование собственной идентичности. Классическим образом становился приезжающий на «край земли» человек, который достигал определённых успехов и возвращался в метрополию уже в новом положении. Этот канон сохранялся на примере военных первооткрывателей из столицы — Н. Н. Муравьёва-Амурского, Г. И. Невельского, П. В. Казакевича, которые умерли в Париже и Петербурге.

Аналогичная система «путёвок» на освоение действовала и в Советском Союзе. Если на этих территориях не живут потомки управленцев, действия проводятся в интересах организаторов и программ модернизации, где столичное пространство остаётся определяющим уровнем. В историческом контексте лишённые голоса не могли напрямую влиять на решения. Имперская машина функционировала во многом за счёт использования трудовых ресурсов местного населения и мигрантов, о которых в исторических источниках известно ограниченно.

Вопрос без точки

Бесконечное накопление исторических узлов страданий людей, живших на территории без активного участия в крупных политических проектах, создаёт прецеденты сложных взаимоотношений и сопротивления. Однако как развязывать эти узлы? Как можно осмыслить страдания тех, кто оказался вовлечён в процессы модернизации и государственного строительства, оставаясь при этом на периферии основных решений?

Объединяющим и отправным пунктом для анализа является название региона, которое исторически маргинализовало и стигматизировало различные группы людей, для которых эти земли являются исходной точкой собственной истории. Какие возможны стратегии сопротивления таким практикам? На практике одна из них — аккуратное переименование в бытовой речи. Как и все практики языкового сопротивления, это для многих может звучать непривычно или провокационно, однако именно в этом создаётся ситуация для размышления о поставленной проблеме.

Наконец, остаётся сложный вопрос: возможно ли продолжать формировать новые модели региональной идентичности и развития, если сохраняется традиционное деление на административные регионы? Следует ли сопротивляться устоявшемуся названию «Дальний Восток», искать альтернативные обозначения, или же стоит вообразить новые структуры восприятия и управления территорией? Возможно, часть вопросов требует временного молчания и постепенного осмысления. Этот вопрос оставляю открытым для размышлений.