Нарративный подход и «работа с телом»

По мотивам доклада на 13-й конференции по нарративной практике, март 2018.

Нарративный подход — современная терапевтическая практика, которая применяется в психологическом консультировании и социальной работе. Ориентирующаяся на идеи постструктуралистской философии и метафору «жизни как текста / перформанса», она рассматривает процесс психологической работы как совместное конструирование предпочитаемой истории человека и восстановление его связей с теми людьми, сообществами и культурными контекстами, которые разделяют его ценности.

Во-первых, давайте попробуем разобраться, что значит формулировка «работать с телом»? В каком контексте она возможна? Мне неведомо, что имеет в виду каждый конкретный человек, произносящий эту фразу. Но в первом приближении можно предположить, что она связана со следующими идеями: 1) Есть «тело» и есть «сознание» (разум / психика / душа / мысли / истории etc) как две различные сущности; 2) Эти две сущности находятся в отношениях друг с другом, они связаны; причём таким образом, что «работа с телом» является значимой частью работы со всем остальным.

Исследование истории расчленения реальности на «материальное» и «духовное» могло бы повести нас в увлекательное (и бесконечное) путешествие — с посещением античной философии, средневековой теологии, картезианского дуализма, модернистского поиска аутентичности, преобразований и метафор индустриального общества и общества потребления. Но я не являюсь специалистом по всем этим вопросом и тем более не задаюсь такой целью в данном тексте. Единственное, что я могу утверждать сейчас с позиции нарративного практика: такой способ описания сконструирован, и, если мы принимаем его как

Давайте попробуем представить ненадолго (как если бы мы были людьми из древнего племени или с другой планеты), что наши представления о мире устроены как-то иначе. Например, что «тело» — это и есть «душа»? Или что «душа» не ограничивается «телом», не соотносится с ним напрямую? Или что каждый из нас — это несколько «тел» и несколько «душ»? Или что вообще этих слов нет, а есть какие-то другие названия? Это трудная задача, поскольку наш язык для неё не приспособлен.

***

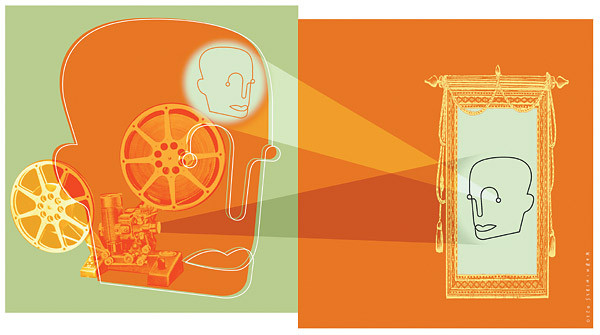

Но вернёмся к практике консультирования. Лично у меня на консультациях, очно или по скайпу, тело всегда в наличии. И в этом смысле я с ним, конечно, работаю. Мы можем описывать то, что происходит с человеком в процессе нарративной терапии, с точки зрения нейробиологии (например, Zimmerman, Beaudoin, 2015). Мы можем обращаться к метафоре «перформанса», т.е. такого действия, которое создаёт то, что оно называет (Butler, 1993); история перформативна — это одновременно и смысл, и действие. Конструирование предпочитаемой истории — это не абстракция; оно включает ощущения, действия, телесную и физическую реальность. Однако мы не описываем их как отдельную сущность (хотя отчасти эта идея присутствует в разделении на ландшафты действий и идентичности).

Мне нравится смотреть на это так: все те понятия, которыми мы часто оперируем в нарративной практике — «язык», «дискурс», «нарратив», «метафоры» — это не

И если важной идеей модернистского времени можно назвать разрыв между «умом» и «телом», то постмодернистское мировоззрение, можно сказать, видит проблему не в том, что они слишком далеко, — а в том, что они слишком близко. Мы начинаем принимать за объекты и сущности то, что выделяет наш язык; принимаем за «натуральное» и «естественное» то, что было сконструировано — и в то же время у нас нет возможности описывать материальное, физическое, биологическое вне языка, вне контекста, — а значит, и вне отношений власти.

В нарративной практике есть и другая важная идея, весьма вселяющая надежду: там, где есть насилие / подчинение / власть, всегда есть и сопротивление.

Майкл Гилфойл, описывая идентичность в нарративной практике, предлагает идею «embodied resistance»: для того, чтобы дискурсивные практики могли подчинить что-либо, должно существовать это что-то — какой-то набор сил, энергий, которые подвергаются упорядочиванию, структурированию и воспроизводству посредством дискурса. И этот додискурсивный субъект обладает потенциалом к сопротивлению — не потому, что сущностно обладает такой потребностью или драйвом; не потому, что является или хочет быть чем-то другим, нежели то, что предлагается или предписывается дискурсивно; — а потому, что это потенциальная множественность, хаос, который не может быть чем-то одним, определенным, завершенным (Guilfoyle, 2014).

Джудит Батлер иначе отвечает на вопрос о додискурсивном субъекте — она не полагает, что мы можем утверждать его существование; однако в области телесного она также усматривает возможности для ускользания: во-первых, в активировании гендера; во-вторых, в открытости и уязвимости тела, которая парадоксальным образом связана с его активностью и возможностью преодолевать притеснение и изоляцию (Батлер, 2018).

***

Можно ли сказать, что те практики, которые позиционируют себя как «работающие с телом», позволяют нам обратиться к этому потенциалу, к новым возможностям по укреплению авторской позиции? Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос.

С одной стороны, они могут предоставлять альтернативное знание по сравнению с доминирующим в нашей культуре подавлением тела: тела-машины, тела-объекта. В этом смысле осуществляется своего рода деконструкция и возможности для создания альтернативных идентичностей.

В то же время, несвободные от отношений власти и принципов её действия (я снова обращаюсь к терминам Фуко), они могут сами по себе стать проводниками подавления, нормирования, конструирования несостоятельности и укрепления позиции экспертов, и тем самым ослаблять авторскую позицию людей. Например, когда специалист «лучше знает, что значит этот зажим»; или ранжирование людей по «степени контакта с телом» — у кого плохой, у кого хороший; или обвинение людей в том, что «были не в контакте с чувствами, а потому заболели» (Сонтаг, 2016); или игнорирование контекста и замкнутость на индивидуальных ощущениях и переживаниях, которая обещает некое благо (в котором надо «начинать с себя»), но является эпифеноменом индивидуалистической культуры и может обращаться укреплением проблемной истории и изоляцией. Они тем более опасны, чем больше претендуют на «натуральность» и «естественность» (а, следовательно, «истинность»), заслоняя для человека возможность сформулировать свою позицию.

***

Итак, можно ли совмещать нарративную практику и «работу с телом», заимствованную из других подходов? Конечно, можно. Только, на мой взгляд, тут необходимо признать, что это предполагает совмещение двух мировоззрений и методологическую неясность. Хотя, если поддерживать должный уровень внимательности, можно снижать их возможные негативные эффекты. Ещё одна плохая (возможно?) новость заключается в том, что, если мы работаем исключительно посредством нарративной практики, мы продолжаем жить внутри традиции разделения на тело и душу; и, работая в первую очередь посредством разговора, можем негласно поддерживать её, поскольку «по умолчанию» может предполагаться, что мы решаем проблемы «души». То есть мы находимся здесь в невыгодном со всех сторон положении, которое призывает нас

Итак, «тело» — это конструкт. Это не означает, что тела как физической реальности нет. Но доступно ли нам тело-феномен, вне каких бы то ни было языковых, ограничивающих, контекстуальных описаний? Мне кажется, как правило, нет. Можно ли говорить про предискурсивное тело, додискурсивный субъект? Мне кажется, на этот вопрос (опять же — средствами языка) ответить невозможно. Стоит ли тогда говорить о «теле» отдельно (Хачатрян, 2018), обладает ли оно неким особым статусом по сравнению с «остальной реальностью»? Мне кажется, да (по крайней мере на данном этапе развития технологий). Хотя в таком способе говорения может сквозить индивидуализм — рассматривать тело в отрыве от отношений, от его существования во взаимодействии с миром; и эссенциализм — рассматривать какие-то качества как внутренне присущие, неотъемлемые. Вероятно, в связи с этим в нарративной практике нет никакого отдельного языка для обозначения иных отношений с той частью реальности, которая традиционно носит название «тела» (быть может, это хотели сказать люди, говорящие про «не работает с телом»?).

***

Вряд ли это привнесло много ясности, и всё же давайте теперь попробуем с этой точки зрения взглянуть на ряд вопросов, которые возникают у людей в связи с их практикой.

— Как тогда вообще говорить о «теле» в рамках нарративной практики?

Как и обо всём остальном — используя имеющиеся в культуре возможности. Говоря о «теле», мы прибегаем то к языку научных описаний, то к другим языкам, на которых говорят клиенты, и стремимся их употребить для цели укрепления авторской позиции: подвергнуть исследованию разные представления и практики и выбрать более предпочитаемые.

— Что, если тело — что-то, с чем человек не хочет отождествляться: можно ли его экстернализовать?

Короткий ответ — да. Идентичность человека не тождественна «телу». Но если мы чуть более пристально взглянем на этот вопрос, мы без труда разглядим в нём всё те же идеи: тело — это что-то одно, некая единая сущность — вероятно, противопоставленная культуре. Поэтому корректнее было бы спросить: с каким именно из «тел» человек не хочет отождествляться, и с каким культурным контекстом связано именно это «тело»?

— Как можно экстернализовать проблему, если это конкретный опыт, он ощущается в теле?

Ответ на этот вопрос по большому счету дан в предыдущем пункте: проблема связана с телесными ощущениями и действиями, но тело — это не

— Как быть, если кажется, что проблема относится к опыту, который никак не переведен — или непереводим — в слова, нарративная практика здесь бессильна? И можно ли применять телесные практики, которые могут быть здесь полезны?

Здесь все упирается здесь в вопрос «каким образом описывать тело и его отдельный статус по сравнению с остальной реальностью». Зачастую сейчас прибегают к языку нейронаук и др. научных описаний. Если мы обращаемся к другим телесным практикам, то мы обращаемся к их языкам и можем показать их условность. Я встречалась с тем, что люди говорят: «Я просто рассказываю, что бывает, что полезно, можно делать, — а там уж пусть человек решает». Это для меня не совсем честно: я исхожу из того, что нельзя «просто рассказать» или «показать», не оказав конструирующего эффекта. И, если человеку это не подойдёт, или на фоне «эксперта по телесным практикам» он будет оказываться некомпетентным, эффект может быть негативным.

С другой стороны, мне нравится это направление мысли и практики, которое можно назвать «метамодернистским»; оно может дополнить возможности нарративного подхода. Поэтому я приветствую исследования и сочетания; минимальным списком вопросов, с которыми я бы сверялась при этом, могли бы быть следующие:

• «Какие допущения лежат в основе этой практики?»

• «Есть ли среди них такие, которые фиксируют человека в его «испорченности/ ненормальности / неполноценности / беспомощности / изоляции»?»

• «Звучит ли в моих инструкциях обратная сторона — если у вас это не получается, с вами что-то не так?»

• «Кому принадлежит право выбирать направление, название и приписывать значение происходящему?»

• «Какие возможности для занятия позиции по отношению к происходящему предоставляет человеку эта практика?»

• «Частью каких нарративов является эта практика? Какую позицию человек занимает по отношению к этим нарративам?»

• «В каких отношениях оказываются терапевт и клиент, в том числе пространственно?»

• «Каким образом эта практика может учитывать социальный контекст, отношения со средой и другими людьми?»

— Как быть с развитием технологий, которые делают нас всё более независимыми от «физического тела», воплощая идею «чистого бестелесного сознания»? Нужно ли тогда вообще учитывать телесность?

Мне кажется, важно учитывать её, но не ставить в центр. На мой взгляд, эта проблема решается, если мы смотрим на это из перспективы «множественности тел» и «множественности я», которые при этом не тождественны друг другу и находятся в отношениях с миром.

— Что могут дать для помогающей практики все эти концепции («подчиненного тела», «воплощенного сопротивления», «конструирования» и т.п.)?

Мне кажется, они дают дополнительную оптику, возможность деконструировать воплощенные в повседневности идеи и предписания; кроме того, они возвращают к важности «маленьких деталей» — дают большее право их замечать и приписывать значение.

— Какие способы описания, языки и метафоры мы можем ещё изобрести, чтобы говорить о «теле» в помогающей практике?

В нарративной практике звучат метафоры «перформанса», «тела как сообщества», «тела как языка / повествования». Они отчасти подходят под эти критерии, — однако есть возможность изобрести что-либо еще. Множественность «тел», их взаимосвязанность со средой, возможность выбирать способы идентификации, — я думаю, читателю примерно понятно, какие направления я вижу сейчас как любопытные.

Литература

Фуко Мишель. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015

Сонтаг Сьюзен. Болезнь как метафора. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016

Butler Judith. Bodies that matter. On the discursive limits of «sex», Routledge, 1993

Guilfoyle Michael. The person in narrative therapy. A Post-structural, Foucauldian Account. Palgrave Macmillan, 2014

Zimmerman J.L., Beaudoin M.N. Neurobiology for your Narrative: How Brain Science Can Influence Narrative Work. Journal of Systemic therapies, vol. 34, No. 2, 2015, pp. 59-74.

Батлер Джудит. Заметки к перформативной теории собрания. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2018

Хачатян М.А. Частная беседа.