Объектно-ориентированная онтология, профессора, БДСМ

Онтография — дисциплина ООО (объектно-ориентированной онтологии), которая занимается изучением межевых курганов и линий разломов во вселенной объектов. Грэм Харман заимствует этот термин у М.Р. Джеймса, классика ghost story, сборники рассказов которого занимали почётное место в библиотеке Лавкрафта. Диковинное словцо было обронено им в рассказе «Ты свистни, — тебя не заставлю я ждать…», главный герой которого, Паркинс, объявлялся «профессором онтографии»; причём Джеймс решил не объяснять, что же это за штука такая, однако по сюжету она явно как-то связана с археологией. Сам Харман не решается соединить сюжет рассказа с положениями уже своей собственной онтографии, однако представляется не только возможным, но и важным сделать это за него.

Итак, онтограф Паркинс, чопорный педант с практически отсутствующим чувством юмора, отправляется на восточное побережье Англии, чтобы чинно поиграть в гольф, когда его друг просит исследовать развалины кладбища тамплиеров. Там Паркинс, разумеется, находит таинственный древний артефакт — свисток с двумя загадочными надписями на латыни (как дальше выяснится, содержательно они друг друга дублируют) — и относит его в гостиницу, в которой остановился и где, по законам жанра, ближе к полуночи решает использовать свисток по назначению. Естественно, таким образом он вызывает к себе нечто чудовищное, ну, а дальше, как водится, если бы в дело не вмешался полковник Уилсон, сопровождавший Паркинса, для последнего всё кончилось бы плохо — либо смертью, либо безумием. Но вот что интересно — и этот момент стоит процитировать:

Не столь очевидно другое: могло ли существо, явившееся на свист, причинить какой-нибудь вред, кроме испуга. В нём как будто не было ничего материального, кроме постельного белья, из которого оно спроворило себе тело. Полковник, которому вспомнился весьма похожий случай в Индии, высказал мнение, что, дай Паркинс противнику отпор, тот едва ли смог бы что-нибудь с ним сделать, потому что умел только пугать.

Кажется, мы здесь сталкиваемся не с чем иным, как с идеей замещающей причинности — пускай и в лице только отдельно взятого монстра.

Заворожённого нечеловеческим Хармана часто ругают за антропоморфизм — мол, он якобы совершенно безосновательно проецирует человеческую (или, по крайней мере, животную) способность к восприятию в безжизненные и бесчеловечные объекты. Однако краеугольный камень философии Хармана составляет отрицание положения о том, что причинность носит прямой и непосредственный характер. Это ничуть не менее гладкая позиция, однако, кажется, большинство критиков Хармана её придерживается.

Что ж, реальные объекты не могут друг к другу притронуться. Из этого вытекает не только то, что они вечно ускользают и уклоняются друг от друга, обитая в своих изолированных мирках без окон и без дверей, хотя именно об этом Харман и склонен в первую очередь говорить и писать. Отказ от прямой причинности ведёт ещё и к тому, что — раз по оптимистичным взглядам Хармана взаимодействие всё же каким-то образом происходит — причинность должна косвенно разыгрываться не в реальной, а в идеальной сфере: на чувственной поверхности, где реальный объект способен свободно и «искренне» затрагивать чувственные объекты. И эта чувственная поверхность не может ограничиваться лишь восприятием животных и сознанием людей, ежели мы, подобно сторонникам прямой причинности, предполагаем, что огонь без особых колебаний сжигает хлопок и в отсутствии живых свидетелей.

Изначально плоская онтология раскалывается надвое, на месте единого плана объектов оказываются два — глубина, в которой укрываются от мобилизации в какие бы то ни было практические взаимоотношения реальные объекты, и поверхность восприятия и языка, посредством которой только и возможно установление отношений, в том числе причинно-следственных, и на которой различные интенциональные объекты каким-то чудом не сливаются в одну кашу, а лишь довольно плотно прилегают друг к другу. Более того, можно сказать, что сама объектность на планах является одновременно причиной и следствием двойного табу, которое Харман накладывает на соприкосновение и слияние.

С одной стороны, всё, что мы вообще можем знать об объекте по Харману, это то, что он не сводится к взаимодействиям с другими объектами. С другой стороны, объект точно так же не сводится и к восприятиям его другими объектами, а поскольку он не исчерпывается воспринимаемыми качествами, всегда представляя собой что-то ещё, некий Х, ими инкрустируемый, то он не может и слиться с другими объектами на чувственной поверхности. В противном случае имели бы место соответственно подрыв (undermining) или надрыв (overmining) объекта, но онтографы вроде археолога Паркинса рыть стараются более-менее аккуратно. Короче говоря, объект дан как некоторая нехватка и/или избыток — и в этом смысле он всё-таки оказывается «слит» со способом своей данности, ведь больше мы о нём ничего сказать не можем. Но что ещё более важно, объект дан таким способом дважды — как две разные, но повторяющие друг друга по смыслу надписи на свистке Паркинса, как перекрёсток между двумя потоками ускользания, между двумя лопастями монадологической мельницы.

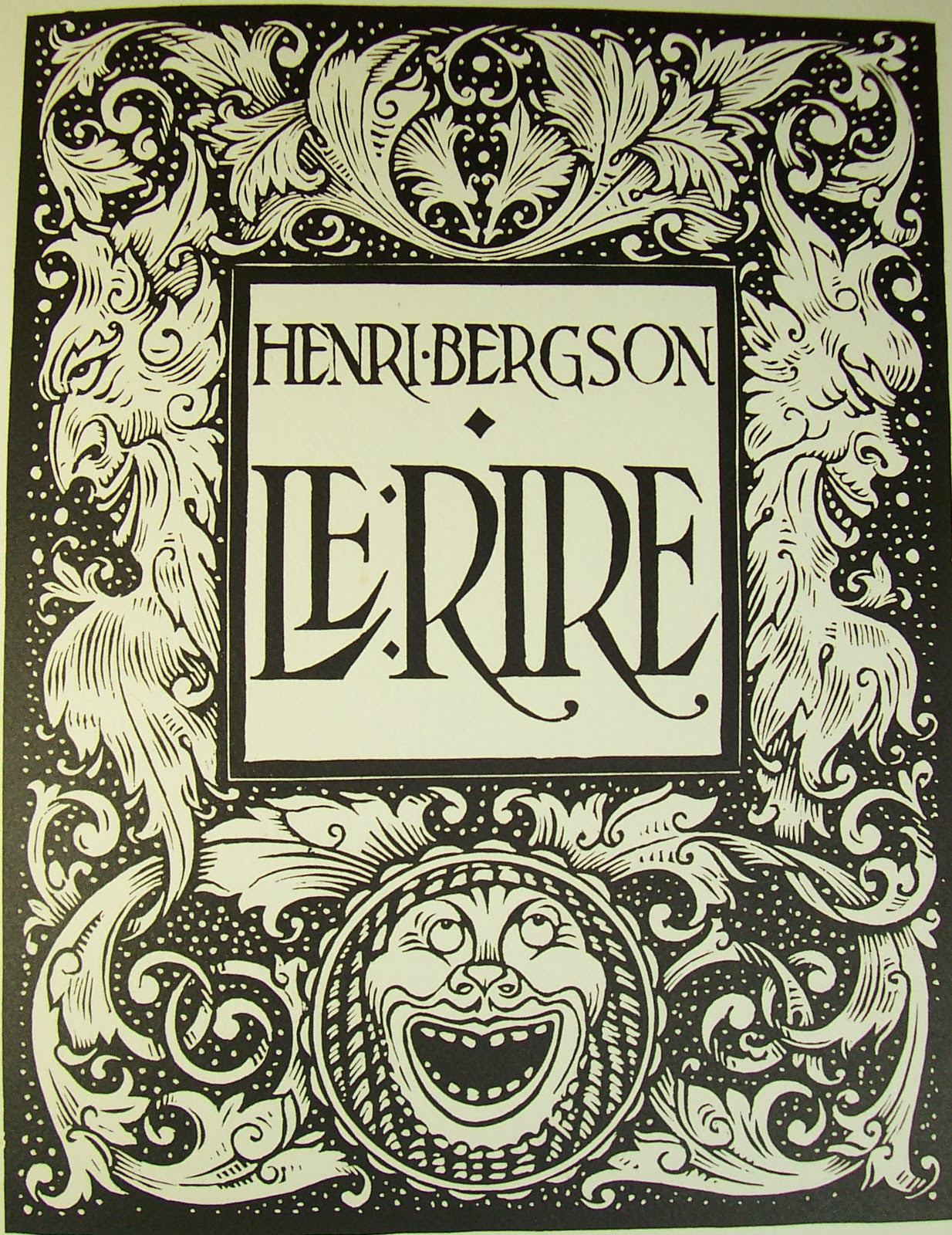

Для того, чтобы объяснить, что запускает лопасти этой мельницы в движение, Харман вдруг обращается в числе прочих к Бергсону. Почему мы смеёмся, спрашивает Бергсон в книге про комическое, и отвечает: смеёмся мы потому, что то, что мы полагали живым и эластичным, вдруг оказалось сведено к механизму, к автомату. Идёт себе человек, вдруг спотыкается и падает — и мы рассмеёмся над ним, потому что он ведь мог поглядеть себе под ноги. Иными словами, мы рассмеёмся, поскольку в нашем восприятии случится аллюр — раскол между чувственно воспринимаемым объектом и его качествами, изменчивыми или не очень. Причём благодаря этому расколу мы догадываемся о существовании реального плана, отличного от чувственно-«механического», — и таким образом с ним соприкасаемся и обретаем возможность что-либо изменить. Несколько иными словами то же самое пишет и сам Бергсон: смех, выявляя внезапное тождество «жизненного» и «механического», тем самым как бы подстрекает жизненные глубины измениться (чтобы те больше не спотыкались). А условие возможности смеха — это равнодушие, то есть ситуация, когда все силы нашей души буквально сравнялись с поверхностью.

«Смех» Бергсона — вообще удивительная книжка (причём не только потому, что абсолютно не смешная).

Все как-то умудрились пропустить тот факт, что именно благодаря ей задолго до Хармана к идее поверхностной причинности приходит нелюбимый Харманом Делёз. Кьеркегоровскую оппозицию между иронией и юмором Делёз неявно подкрепляет её бергсоновским аналогом, прибавляя сатиру, вкупе с соответствующими топологическими метафорами высоты, поверхности и глубины (ср. overmining, OOO и undermining у Хармана), ну, а третий приём комического, описанный в «Смехе», так и вовсе становится основной фигурой «Логики смысла»: «интерференция серий» превращается в резонанс.

Тут ещё стоит вспомнить, что у Делёза, как и у Хармана, тоже есть литературное alter ego (см. «Геологию морали» из «Тысячи плато») — профессор Джордж Эдвард Челленджер из цикла повестей и рассказов Артура Конан-Дойля, книги которого у Лавкрафта лежали на полке где-то рядом с Джеймсом. Кстати говоря, Челленджер был списан с реального человека — его прототипом послужил полковник Перси Харрисон Фосетт. Вы ведь ещё не забыли полковника Уилсона?

Кажется, профессор и полковник — философские персонажи ничуть не хуже, чем господин и раб, но чтобы этот факт обнаружить, пришлось довольно много покопаться; впрочем, археологам и геологам к такой работе не привыкать. Более того, можно высказать спекулятивную гипотезу, согласно которой отношения между профессором и полковником строятся как раз по принципу садо-мазо. Если Делёз написал «Представление Захер-Мазоха», то Харман зачем-то перевёл книгу под названием «Восхваляя кнут» — ну, то есть, теперь-то понятно зачем…

Если воспользоваться словами Йоэля Регева (см. его выступление про Делёза и спекулятивный реализм), то профессор и полковник воплощают садистскую и мазохистскую стратегии мысли. Причём в случае Челленджера/Фосетта профессор и полковник проникают друг в друга, они перемешаны, что довольно хорошо отражает, скажем, тяготение второго и третьего синтезов времени (виртуального и Эона) к слиянию в единую «пустую форму времени» в поздних работах Делёза. А профессор Паркинс и полковник Уилсон не сливаются, но довольно тесно друг с другом соприкасаются. Такая вот диалектика. Причём роль профессора Паркинса в ООО пока что наиболее последовательно исполняет Леви Брайант, и Харман, как ни странно, оказывается «делезианским хулиганом» в куда большей степени, чем он, — по крайней мере, если судить, по «Партизанской метафизике»: одно заглавие книги уже говорит о том, что её автор — настоящий полковник (“Tool-Being” по сравнению с ней была явно профессорской).

Вообще же данный сюжет достоин пьесы, в которой Челленджер и Паркинс, порядком устав от обвинений в отсутствии чувства юмора, собрались решить проблему традиционным профессорским методом — изучением соответствующей литературы; ну и им попадается книга Бергсона, благо хронология позволяет. А дальше понеслась — Паркинс отстаивает актуализм в пику поборникам виртуального, дискутирует на этой почве с Челленджером, тот в свою очередь читает Бергсона и дальше, приходит к теории стратификации, которая затем сильно влияет на профессора анорганической семиотики Баркера (персонаж Ника Лэнда — наряду с заимствованным им у Дж. Конрада полковником Курцем) и т.д., и т.п. А ведь был ещё профессор Парсани (это уже Реза Негарестани).