«Теория-восстание. Ультиматум» (под ред. Жиля Греле): избр. тексты

Аннотация

Этот том составили итоги призыва к восстанию теории, разосланного на французском, в основном в электронном виде, нескольким сотням людей по всему миру, в большинстве своем университетским ученым, — прежде всего протяжения для многих той амбиции, что предполагает жесткую стратегию сдерживания болтовни: сказать в десяти предложениях (или на трех страницах) то, что кто-то еще говорит в целой книге, — или то, что другие в книгах не пишут. Затем — плотная, «теористическая» организация сорока текстов, дрейфующих от разоблачения состояния современной мысли до обозначения реальных условий восстания в теории, которое не было бы подобием [semblant]. Наконец, под знаменем без-(крова-)философии произошло объединение автор·ок из разных дисциплин (философия, религиоведение, психоанализ, география, экономика, социология, литература, градостроительство, исследования коммуникаций, кино…), различной национальности (Франция, Англия, Бразилия, Швейцария, США, Канада, Бельгия, Ирландия, Чили…) и степени известности. Первый «масштабный» пуск в ход радикальной проблематики: потрясти пальму мирской мысли — не затем, чтобы извращенно наблюдать, как с него падают кокосы, сколько с решительной надеждой повалить само дерево.

Под ред. Жиля Греле. Тексты Тристана Агилара [псевдоним Франсуа Ларюэля], Аристида Алонсо, Хуана Асенсио, Розане Азеведу де Араужу, Джейсона Баркера, Уорда Блантона, Рэя Брассье, Лорана Карраза, Гюга Шоплена, Жака Колетта, Карлоса Контрераса Гуала, Матиаса Даваля, Крестона Дэвиса, Натали Депра, Данило Ди Мунно де Алмейда, le Dojo cinéma, Бруно Дюваля, Сирила Эпштейна, Жана-Пьера Фая, Оливера Фелтхэма, Фабриса Флипо, Жака Фрадена, Женевьевы Фрэсс, Жиля Греле, Пола Хегарти, Жильбера Оттуа, Жильбера Киффера, Жана-Мишеля Лакроса, Франсуа Ларюэля, Мишеля Маффесоли, Потигуара Мендеса да Сильвейра-мл., Лафкадио Мортимера, Валентина Мулар-Леонара, Дидье Мулинье, Януша Пшиходзена, Сатьи Рао, Эрве Реньо, Пьера Риффара, Анны-Франсуазы Шмид, Паскаля Севеза, Бориса Сирбея, Ришара Сюндера, Франсиса Вибрана.

- Аннотация

- Предуведомление

- [0?] Мы, без-(крова-)философии

- 2. Две заметки

- 3.3. Ликвидировать человека раз и навсегда

- 5.3. Непристойность философии (для не!философов в курсе)

- 6. Пролегомены к науке о бедных & к не-эко-Номическому восстанию

- 6.1. Мы, без-марксизма

- 6.4. Мы, остальные

- 7. Тракт(ат) без-(кровных-)философии

Предуведомление

Осудить теоретический застой [marasme] и серийные сокращения мысли, которые были в порядке вещей в «интеллектуальной жизни» Франции и других стран на протяжении почти 30 лет? Или наметить программу, предложить средство для исправления ситуации? В любом случае отклики на призыв, направленный осенью 2004 года как можно более широко по свету, носят характер восстания, причем каждый толкует генитив по своему усмотрению. Ничего академического, ничего трудоемкого, но без того, чтобы была скомпрометирована строгость: если бунт сегодня является одним из девизов самодовольной тупости и расчета деловитых лицемеров, рвущихся ко власти на всех фронтах, то развитие теории-восстания, т. е. мятежа по каналам теории и даже прямого действия внутри нее, это ультиматум для тех, кто не разрабатывает — или более не вырабатывает — изобретательную, требовательную, ликующую мысль на самом острие, которую без-(кровные-)философии считают своим долгом почтить войной из-за неспособности их удовлетворить.

Жиль Греле

Кормей-ан-Паризи,

18 июня 2005 года

[0?] Мы, без-(крова-)философии

Рэй Брассье, Жиль Греле, Франсуа Ларюэль

[Общая аннотация одноименной книжной серии Nous, les sans-philosophie издательства L’Harmattan, редакторами которой Брассье и Греле выступали вместе с Ларюэлем (1937–2024), где вышла Теория-восстание.]

Непрестанное воззвание к философии, к ее защите, к ее достоинству не может заслонить собой того обстоятельства, что сама философия призывает человека вписаться в порядок Мира, соответствовать его целям, благополучию, рассудку, диалогу и исправлению. Мы [Nous], без-(крова-)философии [les sans-philosophie], не участвуем в этом предприятии (при)мирения или мирозатворения: мы ищем дисциплину восстания против философии и мира, чьей извечной формой философия является, а вовсе не очередную переделку или праздное сомнение в их ценностях и истинах. Единственное управление, наступления которого мы ждем, — подчинение «гения» руководству метода. Мы не собственники мысли, а труженики теории, борющиеся с самодовольством-и-достатком господ-философов. Не столь важно, назовем мы ее гнозисом, материализмом, не-философией или теоризмом; важно лишь то, что наша дисциплина обладает способностью к разотчуждению, т. е. к изобретению. Не то чтобы не имелось философии, но философия не существует (реально). Мы, без-(крова-)философии, выдвигаем ультиматум.

2. Две заметки

Тристан Агилар

[1]

Великая Афинская Шлюха

Зазвездившаяся Звезда Медиа

Отражается в аксиоматизированных телах Освенцима

Мы Экс-кламирующие

Наш ультиматум — медиатизированный суицид

Говорим истощенными аксиомами

Аксиомами изможденными и сумеречными

Суицид априорно сопротивляется

Концентрации в лагере философии

Самоубийство Одного есть симптом Человека

Дважды рождается мир

Первый раз со вспышкой

Невозможной формализации мира

Второй — в гаснущем шуме Единого

Формализации невозможного мира

Дважды рождается Человек

Там где в иудейской пустыне

Звезду заложили в песок

Имело место не находящее себе места

Невозможное рождение Человека

Где была из-обретена Теория Единых или Простых

Неэкстатических Одиночеств

Упорствует мир пораженный молнией

Там где на польских равнинах

Огонь заложили в снег

Имело место не находящее себе места

Невозможное разрушение Человека

Где была из-обретена Теория Множеств Человеческих

Непустых множеств концентрации

Пустых множеств истребления

Упорствует экстаз галлюцинированных мощей

Освенцим реплика Вифлеема

Дважды Земля дернулась

Утопически вокруг своей оси

[2]

Мы-БесЧеловечные

Незапамятные Люди-без-субъекта

Мы сам гаснущий Ультиматум

Мы-НеОправедники

Избавленные от всякого рождения

Мы оправдываем то, что есть, тем, что сами не есть

Мы-IrRévoltés

Сердечники вольта

Мы ан-фас без лица к лицу

Мы-НеПримиренные

Дез-ориентированные дез-окцидентированные

Мы унисон безразличия в коем весь мир

Мы-НеСочтенные

В счете невозвратного Разума

Мы Уклонисты-собственной-персоной

Мы-УмуНеПостижимые

Опьяненным прозрачностью без зеркала

Нам выпала экс-кламация Логоса

Мы-Сведущие

В не-отношении простых и ученых

Наше Да есть Не! без-экстаза

3.3. Ликвидировать человека раз и навсегда

Рэй Брассье

Философы хорошо знакомы с разумом, но только начинают открывать для себя интеллект. Возвещенный темным светом Просвещения, интеллект кладет конец бреду достаточности разума. Интеллект науки и наука интеллекта вместе объявляют, что ни мысль, ни реальное не рациональны. Наука рассматривает реальное как нерасшифровываемый ноумен на границах интеллигибельного, передающий несжимаемую информацию, зашифрованную алеаторными числами Хайтина. Будучи несводимым, это реальное, на которое указывает наука, побеждает любые разумные доводы. Грохочущее в квантовых переплетениях материи, журчащее на границах информатики, вырывающееся за пределы вычислений, оно, подобно Омегам Хайтина, остается без разума. Интеллект реального обретает разум лишь в качестве временной оболочки [enveloppe].

Два направления исследований выделяют этот интеллект: когнитивизм, подходящий к нему снизу, и гиперспекуляция, которая эксгумирует его сверху.

Когнитивизм, разыскивая реальность [réalité] разума в мышлении, уже объективированном как природный феномен, растворяет его в кодификации интеллекта в соответствии с информатическими процессами, последовательными или параллельными. Гиперспекуляция вслед за Хайдеггером пытается выявить реальное [réel] разума во все более «примордиальных» условиях объективации, таких как конечная трансценденция, прослеживаемая временящим экстазом, и демонстрирует разрыв между рациональной достаточностью мысли и ее оригинарным дарением.

Когнитивизм подрывает философское смешение интеллекта и разума. Человек? Смышленая обезьяна. «Разум», восхваляемый или очерняемый философией? Ряд стратагем, передающих хитрость млекопитающих. Человечество случайно натыкается на интеллект в ходе эволюции. Безличный, анонимный, бесстрастный, интеллект может обнаружить для себя контингентную опору в нервной системе млекопитающих, но уж точно не свой дом. «Нормы» чистого разума, равно как и интересы биологического знания, ему совершенно безразличны. Он не разделяет ни целей первого, ни интересов второго.

Устрашенная перспективой подобной детерриторизации интеллекта, трансцендентальная ортодоксия пытается чинить априорные препятствия натурализации мощи мысли [pouvoir de pensée], которую она ограничивает через восхваление ее как свойственной человеку. Поборники Разума (критического, законодательного, нормативного); доценты Смысла (феноменологического, прагматического, пропозиционального); партизаны Жизни (автоаффективной или неорганической) — современные философы разделены между консервативным рационализмом, либеральным герменевтизмом и левацким витализмом. Но, несмотря на идеологические различия, их объединяет стремление отстоять честь человека перед лицом философских вторжений «сциентизма».

Более проницательный сциентизм видит в этих надбавках Разума, Смысла и Жизни на торгах философской войны не более чем предлоги, скрывающие интересы в конечном счете [finalement] биологические. Но даже когнитивизм не застрахован от возврата собственных трансцендентальных препон. Целомудрие его эмпиризма, его спекулятивная невинность делают сциентизм жертвой похотливых порывов феноменологического трансцендентализма, алчущего ввести его в прелесть Интенциональности, Мира и Плоти. Отсюда попытки — столь же предсказуемые, сколь и тревожные — прикрутить мысль к плоти мира посредством интенциональности и интегрировать когнитивные исследования в спекулятивные рамки, где правит бал «якобы высшее мнение» (ur-doxa) феноменологии.

Но интеллект не есть нечто разумное, здравое или живое. Философам пора сделать выбор между плотскими рассуждениями и интеллектом «во плоти». Выбрать последнее — значит предотвратить акт самозащиты, посредством которой философы пытаются трансцендентально привить человека от заразы интеллекта, стремящегося высвободиться из человеческой смирительной рубашки. Посткантианский критицизм остается величайшим препятствием на пути трансцендентального освобождения интеллекта и ликвидации человека-зверя [bête humaine], запрограммированного еще со времен темной зари Просвещения. Ликвидировать человека, дабы высвободить интеллект: такова гиперспекулятивная программа, которая уничтожит все, что замедляет распад млекопитающей глупости [bêtise mammifère].

Против Разума, Смысла и Жизни, против апологии человеческого, лежащей в их основе, гиперспекуляция должна мобилизовать неиндивидуальное, безличное, небытие [néant], множественное, неозначивание, ничто-реальное [réel-rien]. Это значит противопоставить безличности жизни освобождающее разрушение, а не блаженное созидание; утверждать небытие [non-être] Единого и неозначивание бытия-множественным без того, чтобы прибегать к событийному дополнению; требовать трансцендентальной аннигиляции сообразно тождества небытия [néant], не имеющего более ничего общего с Dasein, сознанием или человеком.

Теоретическими средствами для подобной идентификации ничто [néant] мы обязаны Франсуа Ларюэлю. Тем не менее мы не можем принять его отождествление реального с человеком. Отдавать предпочтение неустранимости «имени Человека» [Nom-de-l’Homme] перед окказиональной контингентностью именований реального — значит вновь вводить «жесткий десигнатор», якобы достаточный для фиксации сущности реального таким образом, который в конечном счете неотличим от его конституирования философским решением. От «я мыслю в последнем тождестве с уже данным реальным» к «это реальное последнего тождества есть человек, коим я существую» скачок такой же стремительный, как между «я мыслю» и «я существую». Этот скачок приводит к решению: «Я существую как человек». Но что значит «быть человеком», если учесть, что радикально имманентное реальное не является человеком? Сказать, что мы познаем себя как людей в радикальной имманенции, значит неправильно употреблять термин «познание», вновь ввести мышление в имманенцию и сделать его ее ко-конституирующим, наконец, перефеноменологизировать — иными словами, субстанциализировать — реальную имманенцию. Познание себя реальным не подразумевает познание себя как этого, а не того, как человека, а не как предмета. Мы познаем себя как-то, что (не) есть ничто [on se sait (n’)être rien]. То, что мыслится как существующее мною, не имеет никаких привилегий перед тождеством реального, которое уже дано независимо от всего, что я могу помыслить. Именно это в конечном счете произвольное отождествление реального с человеческим индивидом и трансцендентальный индивидуализм, к которому оно приводит, мы должны отбросить, чтобы раз и навсегда отъединить реальное от бытия. Реальное не есть ничто [le réel n’est rien] — и отсюда вовсе не следует, будто оно есть небытие [néant] «для-себя», пронзающее полноту «в-себе» (Сартр). В итоге именно потому, что реальное не привязано к инстанции человека, которая служит ему номинальной опорой, не существует «стольких» задействований реального, сколько существует инстанций человеческого. Реальное задействуется «раз за разом» во многообразии (т.н.) человеческих сущих, в конечном счете не более чем эмпирическом, скорее оно задействуется нигде и ни для чего: именно освободив интеллект-реальное [intelligence-(du)-réel] от био-феноменологической основы, мы ликвидируем человека раз и навсегда.

5.3. Непристойность философии (для не! философов в курсе)

Франсуа Ларюэль

Ультиматум, точь-в-точь Незапамятный Чужеземец, чей приход более внезапен, чем явление Элеата, — вот что принудит нас к мысли, нас, героев, уставших от концепта или от жизни, обреченных на выживание. Нам нужен не предельный миф, не грандиозный образ, вдохновляющий на действия, и не символ, заставляющий задуматься, а гипотеза без образа, которая напрямую форсирует погружение в загадки [arcanes] мысли. Это было бы прекрасным «утешением» для самой философии…

Провинокуренная и разбодяженная Платоном, обжаренная до карамельных отсветов и поплавленная Декартом, реципированная Кантом, взбитая Садом, поглощенная Гегелем, изрыгнутая Штирнером, отварьированная Гуссерлем, пережеванная и взвешенная заново Ницше, попавшая не в то (в другое) горло Деррида, повороченная туда и обратно Хайдеггером, высранная Делезом, сблеванная Ларюэлем. Она вернулась бы за добавкой, если б мы ее пустили!

Вся расфуфыренная и размалеванная, непристойно содрогающаяся, эта падшая царица танцует вокруг человека, соблазняя галлюцинациями. До-человеческая, бес-человечная [in-humain], слишком-человеческая, сверх-человеческая — она столь же искусна в наворачивании приставок, сколь и в игнорировании корней [radicaux], которые ей не удалось фетишизировать. Мы возвращаем ей алаверды, признавая ее сугубо как городскую, буколическую, медийную, сельскую, буржуазную, пролетарскую, плебейскую, позитивную, негативную, утвердительную, простаков, ученых. Если мы современны [modernes], отчего бы нам не создать международную номенклатуру или нозографию? Если мы современны, отчего бы не сбацать клип, монтаж или коллаж ее непристойностей? Столько профессионалов, мастеров, специально обученных людей, разнорабочих, чернорабочих, официантов кафе-философии. А кадры концепта? Прежде всего кадры, мастера медитаций, старшие преподаватели, менее старшие эйчары. Мы познали Laphilosophie, Ouilaphilosophie, l’Antiphilosophie, la Non-philosophie, les Sans-philosophie, наконец la Non! philosophie, дабы завершить сей бал Золушки.

Философии, конечно, слишком много, как и вещей ей подобных, навроде мира. Но имеется и Неизвестное Реальное, причем вечно вне гробницы. Мы имеем в виду человека, никогда не воскресающего, его тайное пришествие, где она слишком неравноправна, чтобы участвовать иначе, чем издалека и по приглашению. Этот ультиматум во-плоти-и-крови — Единое, элиминирующее любое алгебраическое постулирование термина, как и любое топологическое полагание, — это будущее, которое решает во встрече своих амбиций. Говорить, мыслить, воображать, верить — философские траты нужны, но они не реальны. Дуальность этой формулы, ее два времени, дает точную идею проблемы, а не абсолютного отсутствия или ее нигилистической негации, которая без промедления была бы поглощена самопротиворечием. Тревожит, что кто-то заподозрит здесь полное отсутствие философии, которую можно помыслить, или лишь «анти-» ненависти, что одержима своим объектом любви. Как далеко мы можем зайти в отрицании философии или в безразличии? Насколько далеко — tabula ли это rasa? Ни ничто [néant], ни ненависть не являются роскошью, доступной человеку. Любовь к философии может позволить себе быть менее слепой, чем ненависть: попросту равнодушной.

Не! философия — это последовательная интерпретация приставки «без» из обозначения «без-(крова-)философии», скорее ее экс-кламация, нежели экстаз. Из этой «эврики» она делает метод. Лишенный философских доспехов, человек все еще достаточно силен, чтобы принудить свои симптомы родить лекарство. Не! философия родилась как попытка осмыслить простоту [simplicité] Единого в соответствии с его собственным законом. Ультиматум, разящий как акт его признания, раз за разом на протяжении всей бесконечной борьбы с двойственностью [duplicité], с ее шнурами и кружевами, с ее узлами и извивами. Что же касается присутствия философии, ставшей возможной благодаря Реальному в той же мере, в какой она ему бесполезна, т. е. Двоих рядом с Одним, то она находит свое решение в полунеобходимом статусе, она остается целой, но упрощенной, как бы разрезанной вдоль по всей длине, а не иерархически расчлененной. Поскольку мы не нуждаемся в ней, чтобы быть Людьми-собственной-персоной, мы находимся вместе с ней. Упростив ее, мы можем от нее избавиться. Правда, дабы выследить философов, в их аппарате должна быть развернута роскошь различий и концептуальных инноваций, как переусложнение [surcomplexité], которого требует чувство Простого.

Это порождает теорию «персон», а не «персонажей»: Простаков, обыденных Людей, Меньшинств, Чужестранцев, Равных, Минимальных, Односторонних, Мессий — всех неконцептуальных жизней в правоте их тайны [secret]. Не! философия — подлинно «народная [populaire] философия», которая, чтобы жить, должна стать абсолютно «непопулярной»; это имманентная мысль народа, чья скудость [pauvreté] должна попрошайничать у мысли-мира, чтобы дез-ориентировать и дез-окцидентировать себя. Простаки по-своему превращают практику в созерцание, будто оставляя философию нетронутой — и вместе с тем ее преобразуя. Народ не осознает себя в какой-либо полученной или данной идентичности, но он определяет одну тождественность для нас как Подданных (Субъектов) [Assujettis]. Он носитель духовного действия, которого не хватает философии — этой эманации мира, желающей, чтобы народ был воображаемым, и это не-деяние деяния, радикальный покой, что лежит в сердцевине всякого действия. Объявленный под видом априорной защиты, народ ставит перед философами ультиматум, за пределами которого, если они его проигнорируют, они поддадутся трансцендентальной галлюцинации и обрекут себя на бесплодие.

Последний дар оригинарен, он дан нам человеком; это гипотеза, спасенная от всякого основания и легитимации. Это алгоритм спасения, брошенный нам из ниоткуда [jeté de nulle part]. У не! философов есть чувство Нулевой Стороны.

6. Пролегомены к науке о бедных & к не-эко-Номическому восстанию

Жак Фраден

От науки о богатстве [эко-Номической] к восстанию бедных. — Пролегомены к науке о бедных [не-эко-Номической]. — Об идее не-религии.

Так же как стандартная экономика является & не является лишь философией (и даже метафизикой, догматикой), не-эко-номия (наука о восстании бедных) служит воплощением не-философии на основе критического формирования десубструктурированного («деконструированного») экономического материала, который необходимо «преодолеть» (в не-этике). Технонаучная экономика не может быть «принята такой, какая она есть» (как «наука»), потому что она изнутри «стихийно» производит (философский) метадискурс, легитимирующий или защищающий (дискурс «позитивной» науки о богатстве, который служит настоящей онто-тео-телеологией). Работа по «редукции» экономического дискурса до состояния феноменологически анализируемого материала («раскрывающего», что «за» т. н. позитивными фактами (социальной гармонии) скрывается ВОЙНА) является, таким образом, неизбежной: нет не-экономии без антиэкономической критики.

Заявим, что мир имеет философскую форму, и заинтересуемся «навязыванием форм» («усио-номия» как прототип эко-номии), принуждением и структурированием (надзирать и наказывать). Скажем еще, следуя Лакану, что мир — это поверхность Мёбиуса, двусторонняя без разделения конститутивного насилия (насилие/форма).

Перейдем от философии-мира к экономии-миру (но мы знаем, что экономическое = философское) и к Войне как «имени» общественно-исторического.

Пусть же экономический Текст (окостеневшая философия) будет рассматриваться как легитимирующий дискурс экономии-мира, одна из сторон (без разделения) мира эко-Номического доминирования. Этот Текст, рассматриваемый как машина Войны, может быть «реконституирован» (через и против официальной «науки») «критическим» образом, путем разъяснения его противоречий, апорий, «логических ошибок» и прежде всего его отрицаний: как машина Войны, отрицающая войну. Этот «реконституированный», «критикуемый» Текст является МАТЕРИАЛОМ не-экономики; считаясь одной из сторон (Мёбиуса) экономии-мира, он допускает «науку второй степени» этого мира. Радикальную науку, которая будет содержать следующие главы: (1) экономический текст как институирующе-легитимирующее производство; анализ его конформирующего насилия; центральная роль экономического доминирования; несовместимость «радикальной демократии» & эко-Номии; экономическая религия & «религиозная» (перверсивная) сущность экономии-мира; необходимость осмысления не-религии (Жиля Греле); и т. д.; (2) антиэкономика, формулировка схемы экономизма, «раскрытие» (философской) структуры экономизма; смещение стандартной экономики путем переформулирования старого проекта политической экономии (проекта глобального обогащения) в критических терминах (науки для бедных); анализ «смертного богатства» и предвосхищение «науки бедных» (элементы социальной науки второй степени, «с точки зрения» бедных); (3) не-экономия и пути к «теории чужестранцев»: построение НАУКИ (о) БЕДНЫХ.

Введем тогда мысль согласно Человеку (Бедному-Чужестранцу) или этику (о) радикальной демократии (обязательно «не-экономической»). И НЕ-РЕЛИГИЮ.

Если Человек лишен субстанции, тогда Реальное не поддается пониманию (это «простое» нерефлексивное переживание [vécu], против которого фантазматически борется стремление к эффективности). Радикальная имманенция не делится; разделение (разделяй и властвуй) устанавливает эффективность формы-мира (Реальности [Réale], но не Реального [Réelle]). И если радикальная имманенция выступает слепым или неученым детерминантом практики, то эко-Номическая деятельность (и производство) пытается де-Терминировать замкнутый мир причин & оснований, мир, поддающийся учету и способный отчитываться. Мышление (реальное) согласно Человеку (Бедному) имплицирует своего рода «феноменологическое раскрытие», которое «видит» за каждым фактом (позитивным, статическим & этатистским) слепую деятельность, «слабую силу скудности»; и наоборот (с точки зрения мира захвата), «видит» упорное стремление к фактуализации (сделать всё поддающимся учету и эффективным, поддающимся записи в тексте, рационализируемым), попытку «контролировать время» как воображаемую опору мощи (от) богатства. Богатство существует только в доминировании, в Войне против бедных. Богатство-мощь, Wealth Рейха [le Wealth du Reich], — не что иное, как экономическая структура (œconomia = структура).

Не-экономия, таким образом, связывается с не-философией, чтобы развернуться в качестве построения радикальной науки, где речь идет о мышлении от Реального, согласно обыденному Человеку, Бедняку (исключенному из экономического управления). Не мыслить о «реальном» (или постигать его, или принимать в расчет, или рационализировать и т. д.), а вызвать «великое обеднение» (против «смертного богатства»), дабы высвободить «слабые силы бедных». Твердо придерживаться идеи Реального как детерминирующего и не детерминированного (и не детерминируемого) [де-Финиция является формулой всякого угнетения, даже «просвещенного», которое состоит в попытке де-Терминировать «реальное», т. е. в фантазме, тем не менее смертельном, в ненависти к свободе, которая не-(де)Терминирована]. Конечно, анте- или докатегорическое Реальное радикально неотчуждаемо; но «слабые бедные силы» «обращаются» в смертельную мощь или в этатизированный (стабилизированный) мир. Отсюда вытекают две взаимодополняющих пропозиции: (1) «открытие» неотчуждаемости Реального можно истолковать как результат попытки Гуссерля «от-крыть» «фундаментальную практику» (радикальное vécu) посредством «погружения», «десубструкции» и т. д.; (2) анализ конституирующего отчуждения: постоянная (неотчуждаемая, неконтролируемая) деятельность «обращается» в овеществленный мир, нерефлексивная (неученая, непроизвольная) человеческая деятельность «обращается» в «инсистирующий» мир, инсистенция может быстро превратиться в овеществление, в «самодостаточность» или автофетишизацию (лучшим примером чего являются мир-экономия & ее экономический текст); а что же тогда мир? Про-Дукт человеческой деятельности, лишенный самосознания или выходящий за рамки любой философской рефлексивности, не имеющий ни цели, ни адресата, он навязывается как «трансценденция» (деконструируемая), которая автоэксплицируется в воображении или иллюзорно саморазлагается [s’auto-déplie] (посредством философской или экономической дискурсивности).

Появляется тайна радикальной асимметрии, этой антисимметрии, которая есть уни-латерализация (необоюдная детерминация) «богатого мира» (стратификаций) путем канализации «бедных сил», мира, богатого своими бедняками! Мощного своими рабами!

Радикальная наука, эта не-философская не-экономия, могла бы опираться на критическую аналитику, которая (I) исследовала бы идею «относительной автономии» экономии-мира и тем самым пришла бы к осмыслению овеществления, массивной (или «капитальной») инсистенции, укоренившейся самодостаточности, всеобщего конформизма и, быть может, механизации (или кибернетизации) общества-голема, (II) связывала бы эту мысль о механизации с компонентами «философской структуры», в частности с «натурализмом» или идеей «естественного закона общества», замкнутостью (зацикленностью) философского дискурса о «реальном» и закрытостью-мира (квазикатарской), и, прежде всего, будет (III) одновременно наукой и этикой, наукой (о) бедных как подрывной наукой согласно бедным. Введение, частичное или еще слишком укорененное в Мире за-хвата, в не-религию теориста, великую мысль восстания.

6.1. Мы, без-марксизма

Джейсон Баркер

[1] Кто больше всего хлопочет над махинациями Мира и желанием Мира? Иными словами: кто же такие философы Мира?

Несомненно, сегодня это марксисты.

Но марксизм, возразят некоторые, мертв. К тому же, что может означать этот устаревший термин в наши дни?

Одним словом: марксизм означает производство, современный триумф философии производства и, более того, философии как производства.

[2] Марксизм умер, это бесспорно. Однако он вновь воскресает из мертвых в виде смутного «духа» труда и прибавочной стоимости.

Почему «вновь»? Почему марксизм повторяется? Просто потому, что он не знает, что он мертв. Таково определение — и судьба — любого духа: упорствовать в своей истерии.

Именно Лакан в своем «импровизированном выступлении» в Венсене 3 декабря 1969 года предсказал будущее сей иллюзии, сего печального повторения. И, безусловно, не будет преувеличением сказать, что его диагноз в отношении шестидесятников позволил понять, какими окажутся следующие двадцать лет «исторического» проекта марксизма — его призрачные и фальсифицированные приходы и уходы.

Процитируем Лакана, поскольку его семинар дает нам важную аксиому: «То, к чему вы как революционеры стремитесь, это Господин. И вы его получите. <…> …именно вы служите ему илотами. Этого слова вы тоже не знаете? Режим указывает на вас. Он говорит — смотрите, как они наслаждаются» [Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар, Книга XVII (1969-70)). М.: Гнозис, Логос, 2008. С. 260].

Впоследствии марксизм оказался более не способен мыслить революцию. Для Лакана jouissance — это зрелище, которое Господин показывает массам, подобие, которое соблазняет «революционеров». После мая 68-го «постмарксизм» и «антимарксизм» заменили марксизм в «истории» революции или философии (это одно и то же) в виде философий желания и «алеаторности».

Ирония заключается в том, что едва потерпев поражение, в момент своего исторического и философского упадка марксизм умудряется одержать невозможную победу, поскольку вчерашний постмарксизм становится отправной точкой для наиболее современного марксизма! Лохотрон [duperie] марксизма в том, что он делает вид, будто всецело участвует в бескомпромиссной, непрерывной, тотальной борьбе.

Сегодня эта история-обманка [trompe-l’œil] достигла таких масштабов, что бывшие враги марксизма могут позволить себе оплакивать смерть коммунистических государств под предлогом того, что те обеспечивали «свободному миру» его «стабильность» в тени атомной бомбы и холодной войны, стабильность, которая теперь полностью разрушена «террористами», «внутренними» или «внешними»… Но вся эта дискуссия лишена смысла.

[3] Говорят, что марксистская, постмарксистская или антимарксистская философия — это философия производства. Почему же тогда марксистов обвиняют в обмирщании или светскости [mondanité], а не чиновников или капиталистов? Потому что они верят, что новый мир возможен и что производство создает этот «альтер-мир».

Для марксистов мирская философия никогда не бывает достаточной. Но вместо того, чтобы отвергать ее, они хотят использовать ее, чтобы достичь другого мира, мира лучшего. Что, как мы знаем, невозможно. Тем не менее этот процесс работает как приманка, предлагая человеку иллюзию стабильности в форме «перехода» между двумя мирами, нашим и потусторонним. Каждый марксист ждет события, которое избавит его от теоретических трудностей мира, каков он есть. Марксист — это великий дух Мира.

[4] Мы, без-марксизма, занимаем противоположную позицию; или, скорее, учитывая отсутствие выбора, мы намечаем контуры подлинного современного марксизма.

Предлагаем несколько руководящих принципов в следующем порядке:

- Сегодня остался только один так называемый «класс»: пролетариат. Существует только Одно; мыслимость (политики) не подразумевает ничего другого. Давайте сформулируем центральный тезис, совпадающий с тезисом анархистов: каждому свое дело, мы все рабочие — а буржуазия является фантазмом труда (labour).

- Фантазм, а не воображаемое. Потому что воображаемое — как знал Альтюссер — является местом субъекта. А политика? Не следует ли различать две практики, политику и идеологию? Вовсе нет.

- (Без-)марксизм — это (само) реальное, конечно. Без философии марксизм освобождается от (теории) теоретической практики. Впоследствии «политика», «идеология» и «наука» становятся названиями одной обобщенной теории. А практика? Что становится с практикой?

- Сливаясь с фантазмом, она полностью посвящает себя «сложностям» [complexités] практик, (сверх)детерминация которых является экономической. Это относится к ре-презентации обстоятельств, объективных банальностей: «опыт», «культура», информация, вся истерия рынка… Есть только Единое как-реальное [en-tant-que-réel] «в теории».

- Наша задача: «классовая борьба в науке». Опять? Зачем воскрешать эту старую тему? Потому что она превратилась в поле невиданной мыслимости, без моделей и границ. Пролетариат мыслит без философских ограничений. Наша задача, следовательно, состоит в том, чтобы разорвать «интеллектуальные» связи любого рода, чтобы подготовить обобщенную теорию, которая оставит в стороне буржуазные практики — как политические, так и идеологические или научные.

[5] Когда будут писать историю революции, буржуазия будет лишь примечанием к нашей молодости.

6.4. Мы, остальные

le Dojo Cinéma

Синопсис популярного кинофильма (написан, снят, смонтирован, показан: 2005).

Четверо молодых людей недавно подружились. Джули изучала историю в университете, когда познакомилась с Брайаном, студентом Высшей нормальной. Она познакомила его с Лолой, подругой детства, которая в то время изучала философию. Через несколько недель они втроем познакомились с Михаэлем, работником склада.

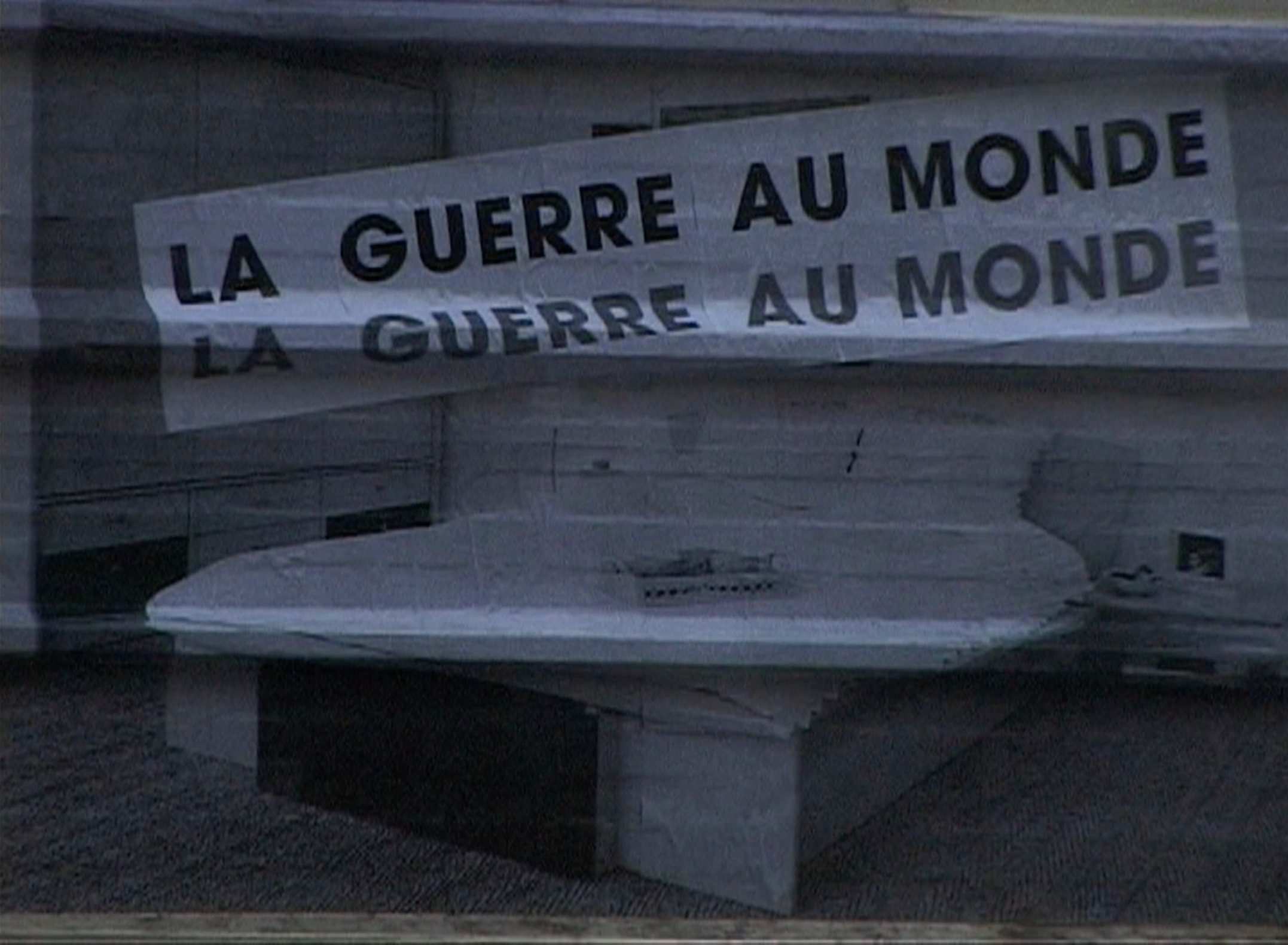

Лола, Жюли, Михаэль и Брайан проводят время в небольшой комнате в пригороде. Они по очереди читают друг другу тексты и старые революционные речи (Сен-Жюст, Маркс, Ленин, Мао, чуть-чуть философии), разыгрывают ключевые сцены из театра и кино (Брехт, Пеги, Новарина, Росселлини…). Они рисуют транспаранты, перерисовывают фотографии и заголовки новостей. Что касается Михаэля, то он больше не хочет разговаривать. Вместо этого он играет на своей электрогитаре — иногда очень громко. Все на своих местах: ни слова, ни взгляда, ни междусобойчика, чтобы не мешать. Один из них выкрикивает слоган, другой в ответ поднимает плакат или рисунок. Третий включает новости, а затем выключает радио. Отношения между Лолой, Жюли, Михаэлем и Брайаном — сплошной коллаж: одновременный, дисгармоничный, произвольный.

Место превращается в театральную сцену. Сцену, где суровость сказанного и разыгранного контрастирует с трусостью мира. Если внутри — дружба, то снаружи должен царить враг. Они решают изобрести фиктивный нарратив о своих встречах и формировании группы вплоть до ее будущего распада. Через исполнение коротких скетчей они понимают, почему они вместе и что отделяет их от остальных. Однажды Брайан предлагает такую аналогию: Франция оккупирована, а они — бойцы сопротивления. Но вскоре им приходится признать, что никакой Оккупации нет, никакие иностранцы не вторгались. Была только капитуляция — долгая, бесконечная капитуляция. И не хватает отнюдь не сопротивления — сопротивленцев или самоназванных сопротивленцев сейчас навалом, тогда как само сопротивление стало попросту еще одним названием для смирения — а не хватает-то настоящей борьбы. Это война, которую нужно возобновить. Поэтому они решают, что это война. Или фильм о войне, что одно и то же: это борьба, которая разыгрывается.

Лола, Жюли, Михаэль и Брайан пытаются найти другие точки борьбы, другие группы или других товарищей, которые не отказались от борьбы. Выйдя на след Политической организации, они встречают одного из ее боевиков, Сильвена Лазарюса. Он объяснил положение страны, функционирование парламентской демократии; рассказал о порабощении рабочих, о всеобщем подчинении интересам финансов; описал сегодняшних господ. Но он также рассказал о битвах, о возможных политических действиях, о тех, что уже происходят, и о том, как они организуются. В другом месте, на факультете Сен-Дени, в аудитории, занятой подпольно, они обнаруживают члена ИАИ (Института антифилософских исследований) [l’IRA (l’Institut de recherche anti-philosophique)]: теорист Жиль Греле рассказывает о мышлении, строгости, требованиях, про острие подлинного восстания. Он оттачивает теоретическое оружие, способное демонтировать достаточность — само Господство Мира.

Через полюса искусства, политики и теории — вот так мыслит поколение 2005 года. Так живут, борются, объединяются и организуются Лола, Жюли, Мишель, Брайан — и все мы, остальные.

7. Тракт (ат) без-(кровных-)философии

Жиль Греле

[1] Что такое философия? Господство [la Maîtrise], становление человека как бытия-от-мира и, следовательно, как бытия-отведенного-смерти — или счастью, что одно и то же.

[2] Кто такие без-(кровные-)философии? Пролетарии теории — те, кто не верит в Мир, кто не придерживается доводов философии, кто отказывается дать ей свое согласие. Те, кто находится в Мире, но чувствует, что это не так. Те, кто не приспособлены для жизни. Не те, кто ничего не знает о философии, но «субъекты», которые ею занимаются, не считая себя приспособленными для нее и тем более обогащенными ею.

[3] Так, без-(кровные-)философии — враги мудростей, приспособлений — интеллекта — к Господству, той работы по постоянному приспособлению людей к Миру, которую философия бесконечно проводит через свои махинации под названием «такие дела» [sékommça]; теория — их оружие, демонтаж философской достаточности — их задача.

[4] Что не служит оправданием легкомыслия: философия — не игрушка без-(кровных-)философии, а их материал и их враг. Да и средства к существованию, в принципе, тоже.

[5] Ибо без-(кровные-)философии тем более радикально преданы ей, что они отделены и отъединены от нее. То, что они без-(крова-)философии, подразумевает, что они не только не отвергают философию и ее институты, но и что у них имеются позитивные «отношения» с Господством даже в его самых коварных или деградирующих формах. «Я молюсь, — писал Леон Блуа, — подобно вору, что просит милостыню у ворот усадьбы, которую желает поджечь».

[6] Именно при таком условии методичное восстание без-(кровных-)философии, искореняющее бесплодные формы мирской, академической или интеллектуальной серьезности, не может быть подобием [semblant].

[7] Цель устройства [dispositif] без-(крова-)философии* — утвердить строгость и острие этого восстания.

※ Это устройство, для которого Международная не-философская организация (Organisation Non-Philosophique Internationale, ONPhI) выступает двусмысленным, параакадемическим предвосхищением, конкретно работает на изобретение «народа теории» силами и в рамках движения без-(крова-)философии. Оно состоит из четырех полюсов: электронной сети, сборника, семинара и институциональной рамки для борьбы, чьим основным движетелем служит группа теоретического действия GREDIN (Греле–Фраден).

Перевод с французского Артёма Морозова по изданию: Grelet G. (dir.). Théorie-rébellion. Un ultimatum. P.: L’Harmattan, 2005. P. 5, 30–31, 77–80, 123–132, 146–149.