Дрот метать и угождать богам

11 мая 2017 года в Мюнхене умер один из старейших европейских критиков и, может быть, самый авторитетный из них — Йоахим Кайзер.

Его тройная специализация в музыкальной, театральной и литературной критике сформировалась под влиянием университетских штудий в Гёттингене, Тюбингене и

В 23 года Кайзер вошёл в профессиональную жизнь с рецензией на «Философию новой музыки» своего учителя Теодора В. Адорно. И вскоре присоединился к знаменитой «Группе 47», сообществу немецкоязычных писателей, среди которых были Генрих Бёлль, Мартин Вальзер, Ингеборг Бахман, Гюнтер Грасс, Эрих Кестнер, Ханс Вернер Рихтер…

В 1959 г. началось почти полувековое сотрудничество Кайзера с «Зюддойче Цайтунг». За эти годы он стал не только ведущим автором, но и своего рода символом газеты. Его публикации исчислялись тысячами. Он получал за них престижные профессиональные награды, регулярно появлялся на радио и на телевидении, преподавал в Высшей школе музыки и исполнительских искусств в Штутгарте и вёл общедоступные лекции. Журналист Анастасия Буцко писала: «Посетив одно из его выступлений… в местной филармонии “Гастайг”, можно убедиться, что таких людей, как он, в природе больше не существует. Никто, как он, не будет виртуозно жонглировать именами приблизительно двадцати пианистов, сравнивая их интерпретации 32-й фортепианной сонаты Бетховена, чтобы походя обронить: эта соната является для пианистов “тестом на тип характера”».

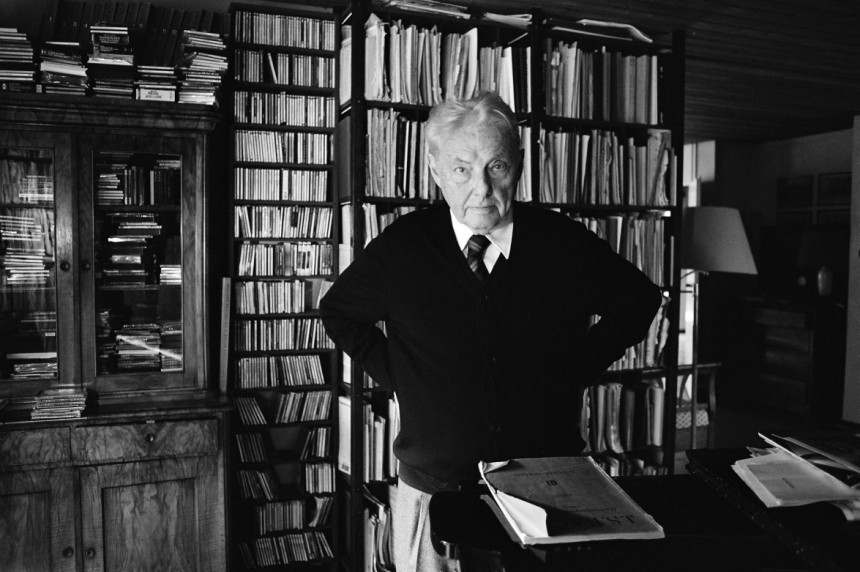

Кайзер умел быть заметным. И не только благодаря обширной эрудиции, которая символически воплотилась в его доме, до отказа наполненном книгами, нотами и пластинками. В память врезàлась экспансивная манера речи, неизменные пиджачные тройки с щегольскими шёлковыми жилетами и ещё, казалось бы, не соответствующая внешней респектабельности, любовь к велосипедной езде — иным видам транспорта Кайзер предпочитал двухколёсный.

На велосипеде, в смокинге и с победоносным пером в седых кудрях он запечатлён на фотографии, сделанной по случаю публикации его мемуаров, объём которых значителен, а название, «Я — последний из могикан», не отличается скромностью. Впрочем, и самоирония не была ему чужда. Он с удовольствием рассказывал забавную историю. Однажды в ответ на реплику жены: «Послушай, как красиво поют в саду птицы!», он принялся их немедленно рецензировать: «Знаешь ли, птичка с левого дерева выводит трели гораздо лучше той, что сидит на правом».

«Я — последний из могикан» — ни эта ни другие книги Кайзера (даже бестселлеры — «Великие пианисты нашего времени» и «32 сонаты Бетховена и их исполнители») не переведены на русский язык. В нашей стране имя Кайзера знают только специалисты, да и то понаслышке. Пианист Андрей Гаврилов, например, ошибочно приписал критику прегрешение, — дескать, «свёл в могилу Караяна». И хотя эпохальный конфликт связывал Кайзера не с Караяном, а с его антиподом Серджу Челибидаке, упомянуть о Караяне всё же стоит.

Кайзер:

— В пожилом возрасте Караян иногда дирижировал мистически. Я вспоминаю, что за

Эта цитата (превосходная!) из документального фильма о Караяне «Красота, как я её вижу». Кайзер говорит о разных сторонах личности дирижёра — честолюбии и целеустремлённости, изнурительной работоспособности, увлечении «красивостью», «эстетством» как способе выразить замысел «через особую форму звучания». И ещё вспоминает, что буквально не мог усидеть на месте под воздействием энергии Караяна, оказавшись однажды в первом ряду партера — прямо за дирижёром.

Крупнейший критик за спиной крупнейшего художника — это, надо сказать, сильная метафора.

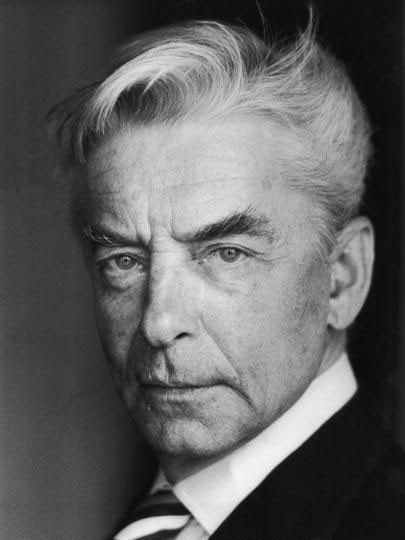

Когда Кайзеру задали вопрос, не замечает ли он внешнего сходства с Караяном, он ответил, что был бы польщён подобным сравнением, потому что в своей жизни знал трёх безоговорочно гениальных музыкантов — Вильгельма Фуртвенглера, Леонарда Бернстайна и Артура Рубинштейна — и двух практически гениальных — Карла Рихтера и Герберта фон Караяна.

Среди тех, кому он дарил свои симпатии, имена самые разнообразные: Жинетт Невё и

«Можно критиковать лишь то, что любишь», — писал Кайзер. Но добавлял: «Главное для критика — обрести мужество и пойти против собственных вкусовых пристрастий».

Как рецензент, он был и придирчив, и въедлив. Для его отзывов характерно скрупулёзное сопоставление интерпретации с произведением как таковым — его формой, пропорциями, стилем. Кайзер предостерегал молодых критиков от стремления показать, что они умнее предмета, о котором пишут, и при этом ратовал за право пафоса сосуществовать в тексте на равных с рациональной взвешенностью. Он был страстным интеллектуалом.

Страсть к тому, что мы называем высокой культурой, и осознание своей задачи — совершать первичный отбор явлений, достойных представить время на ленте культурной памяти, была основана на парадоксе:

— Критик, — заявлял Кайзер, — вообще-то нужен не больше, чем автомобилю — пятое колесо… наша планета веками, даже тысячелетиями вращалась без музыкальных критиков. Мир не нуждался также ни в машинах, ни в газетах, ни в теледебатах. Гомер, Гораций и Шекспир весьма успешно сочиняли без критического аккомпанемента. И Монтеверди был рад тому, что его не преследовали газеты. И хотя истина в искусстве недоказуема и невозможно её вывести из точного расчёта или удостоверить с помощью документа, как в математике или юриспруденции, — можно лишь с убедительностью и страстью выразить субъективное мнение (отчего все критики неизбежно честолюбивы), — миссия критика важна. Он представляет граждан, общественность, третье сословие и помогает им обрести ориентиры в неохватном информационном пространстве. Он обосновывает своё суждение, сражается с другими критиками и добывает истину или… не добывает её. Но прекращение подобных дискуссий наносит урон культуре.

Если уж говорить о спорах, то следует упомянуть амбициозного и темпераментного литературного эксперта, телеведущего и полемиста Марселя Райх-Раницкого, который утверждал, что тот, кто боится упрощений, критиком быть не может. Кайзер парировал: «Есть вещи, которые заслуживают того, чтобы о них говорили сложно». И чаще всего подтверждал собственные слова: писал и говорил замысловато. Однако на его счету и лаконичные афоризмы, к примеру:

«У каждой неудачи — свои причины, у каждого успеха — своя тайна».

Так в чём же тайна успеха Йоахима Кайзера?

Сам он отвечал — в сверхчеловеческом умении концентрироваться. А в иной раз резюмировал: «Писать о музыке — не дело техники, которую можно освоить, а то, что вырастает из всей жизни, из чуткого и продуктивного отношения к творчеству…»

Тот же Марсель Райх-Раницкий, который знал Кайзера с молодых лет, в книге «Моя жизнь» вспоминал далёкие годы: «Уже тогда Кайзер пользовался дурной репутацией. Как предупреждал меня один коллега, он необычайно тщеславен, крайне подозрителен и к тому же ужасно умничает. “Типичный критик, — подумал я, — наверняка особенно влиятельный”… Кайзеру ещё не было тридцати, и тем не менее у него уже имелся опыт, в соответствии с которым успех порождает зависть, а слава — сомнение. Годами и десятилетиями Кайзер вызывал всё большую зависть и всё большее неодобрение. Но на его долю выпало и щедрое признание: он — музыкальный критик Центральной Европы, которого чаще всего плагиируют.

В конце 70-х годов в Лондоне меня пригласил на ужин Альфред Брендель. Сначала подали суп. Прежде чем я успел съесть первую ложку, хозяин заявил решительным тоном: “А

Вечер был долог, мы много говорили о музыке, но хозяин дома не упомянул никакого другого музыкального критика. Несколько лет спустя я увидел Бренделя во Франкфурте. Снова был долгий вечер, и снова он, давший тем временем концерт в Мюнхене, за весь вечер упомянул, на этот раз очень уважительно, имя единственного немецкого музыкального критика — Йоахима Кайзера»*.

«Необходимо пробуждать в людях любопытство, способствовать их любознательности. Во всяком случае, лучшее, что я могу сделать, — это представить то, что заслуживает уважения, доставляет удовольствие, и в сфере Духа, Литературы, Музыки в состоянии помочь нам, бедным жителям Земли, легче справиться с бременем бытия».

Так миролюбиво рассуждал Кайзер о профессиональной миссии критика. Однако он никогда не забывал и о том, что поругание задевает эго сильнее, чем похвала. Он метко направлял стрелы, он находил общий язык с великими. «Дрот метать и угождать богам…» Говорят, эту строку из «Прощания Гектора» Шиллера Йоахим Кайзер избрал чем-то вроде девиза. За долгую жизнь он научился виртуозно делать и то и другое. И вошёл в историю.

* Райх-Раницкий М. Моя жизнь. М., 2002. С. 348-349.

Статья опубликована на портале Belcanto.ru