Наш литературный Сталин

«Сталинская тема» или, заимствуя определение И.В. Кондакова, «опыт сталинского исторического творчества» [6] неожиданно и, в то же время, вполне ожидаемо становится одним из лейтмотивов русской литературы «нулевых» годов. В частности, той её разновидности, которую мы опознаём как антиутопическую. Личность Сталина интересна нам и нашему исследованию в аспекте её способности, несмотря на историческую дальность и смену политических ориентиров, продуцировать новые социокультурные смыслы, а также «питать идеями» художественную среду, испытывающую на сегодняшний день (это признают самые разные исследователи и критики: Данилкин Л., Кондаков И., Топоров В., Чанцев А.) явный идейный дефицит.

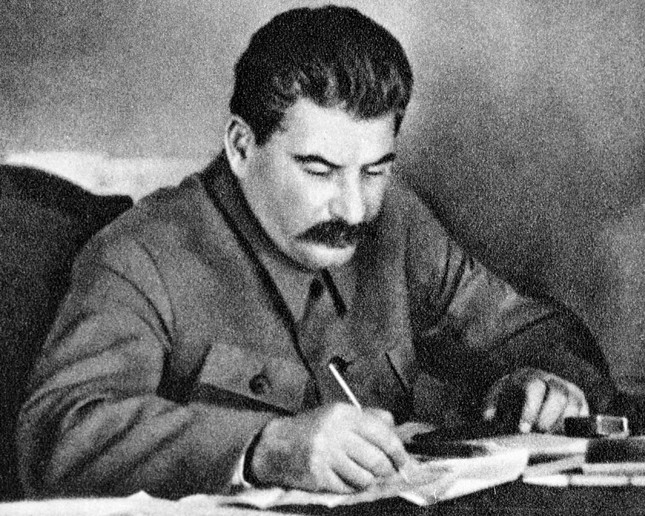

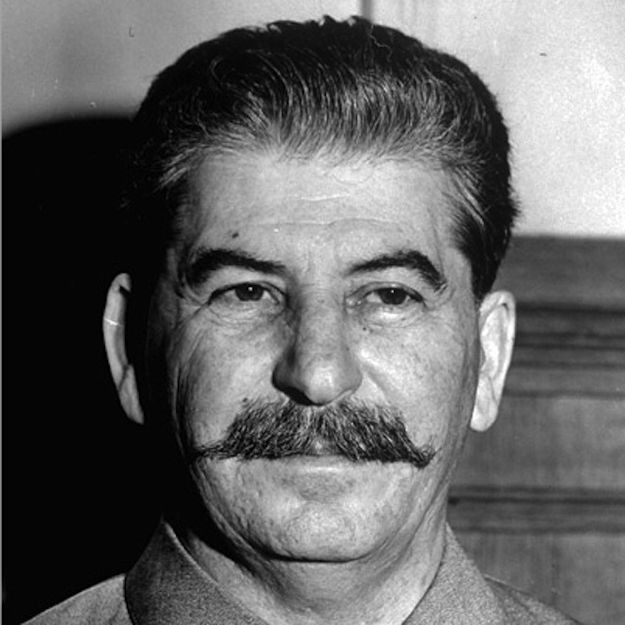

Духовно-политический тандем Ленин-Сталин после смерти первого и приходу к власти второго оброс бесчисленным числом идейных интерпретаций. Советская массовая культура, выполняя совершенно конкретный политический заказ, породила миф о «гениальном учителе» и «преданном ученике», о Зачинателе и Продолжателе «дела революции». Исследователь Ханс Гюнтер, рассматривая архетипические модели советской культуры 30-х годов прошлого столетия, осмысляет фигуры Ленина и Сталина как символически дополняющие друг друга противоположности. В его интерпретации «Ленин — это эталон, Сталин — воплощение; Ленин — исторический фон, Сталин — живое настоящее. <…> Ленин при жизни — это оратор, агитатор, трибун, который зажигает умы и сердца пламенной речью, в то время как Сталин — “хозяин письма”. Первому свойственен признак устной риторики, второму — признак письменности. Если Ленин — пламя революции, то Сталин “солнце” советской Родины» [7] и т.д.

Однако не стоит забывать, что коллективная память народа склонна синтезировать исторический материал, подвергать его обобщению, т.е. действовать в русле традиционного мышления.

В сознании советского человека образы Ленина и Сталина постепенно сливаются в один, символически целостный, образ верховного правителя.

Именно этот позднесоветский тип восприятия истории народной массой и отображает Андрей Волос в

Нетрудно догадаться, что имя Виталин является производным от имен первых советских вождей. Инициалы ленинского имени и отчества вкупе с лексическим фрагментом фамилии Сталин порождают совершенно новую, семантически насыщенную, лексическую структуру. Слово Виталин по сути своей процессуально, оно фиксирует переход одной личности в другую, символическое сращивание «предельно крайних двух начал»: подвижного (даже суетного), вечного подростка и ровесника революции Ленина и замкнутого в себе, наглядно уравновешенного, с последствиями оспы на суровом лице «отца народов» Сталина. Тем же «приёмом» пользуется и коллективная память, которая ничего не теряет, которая преодолевает дискретность событий и энтропию смыслов посредством их художественного обобщения и наделения дополнительными мифологическими коннотациями. Можно предположить, что Виталин из «Маскавской Мекки» многим сложнее своей двуликой ипостаси. Ведь кепка была повседневным атрибутом не только Ленина, но и Хрущёва, а вторым Ильичом среди советских вождей был Брежнев. На фигуру последнего также указывает подчёркнутая «дряхлость» памятника Виталину: «он выглядел ветхим и выветрелым»[Там же]. Во время покраски у статуи неожиданно отваливается рука, а когда её, уже демонтированную, пытаются поместить в мавзолей, та же участь постигает и голову гипсовой химеры. Примечательно, что ритуал перенесения статуи в мавзолей своей нелепостью и курьёзностью отдалённо напоминает реальные брежневские похороны.Через символический образ Виталина и детские воспоминания о нём рабочего Коли Евграфова, воспитанного на слепой любви к вождю, Волос воссоздаёт не

Виталин в его романе — это «метавождь», это Сталин «без границ».

Тот Сталин, который заложил в сознание советских людей новый образ Ленина. Тот Сталин, который «подарил» истории феномен «культа личности». И тот Сталин, который, несмотря на все развенчания, незримо присутствовал на политической авансцене второй половины XX столетия.

Мысль о реанимации тоталитарной модели управления страной, актуализированная литературой рубежа веков, весьма символична. С одной стороны, в этом угадывается попытка воспроизвести внятный, исторически «проверенный» (т.е. стереотипный), образ русского правителя, с другой — архетипическая русская ностальгия по «сильной руке», ибо, как самонадеянно заметил С. Доренко в

Путин у Доренко протеичен, у него множество ликов, множество ипостасей за которыми скрывается перманентное чувство страха, страха быть разоблаченным, страха остаться беззащитным как перед лицом множества врагов, так и перед своим собственным, не до конца понятным ему, народом. Ни одного решения не может он принять самостоятельно, а во время угрозы теракта впадает в кататоническое состояние : «во время страшных кризисов он <…> впадал в спасительный столбняк…» [Там же], «Путин покорился судьбе…» [Там же]). Автору романа «2008», конечно же, известна реакция Сталина на сообщение о начале войны с Германией, зафиксированная в воспоминаниях современников генсека: « Решили поехать к нему (к Сталину — И.Л.). Он был на ближайшей даче. Молотов, правда, сказал, что у Сталина такая прострация, что он ничем не интересуется, потерял инициативу, находится в плохом состоянии <…> в глубоком психологическом шоке, почти параличе»[9].

Примерно с тех же позиций характеризует Сталина его личный секретарь Б. Бажанов: «Постепенно о нем создавались мифы и легенды. Например, о его необыкновенной воле, твердости и решительности. Это — миф. Сталин — человек чрезвычайно осторожный и нерешительный. Он очень часто не знает, как быть и что делать, я много раз видел, как он колеблется, не решается и скорее предпочитает идти за событиями, чем ими руководить…» [10].

Сатирическое рассуждение о том, каким должен быть идеальный российский правитель, Доренко завершает предложением соединить генный материал Путина и Сталина, получив таким образом сверходарённый «сталинизированный клон»[2]. Да и манера общения Путина из романа «2008» со своим политическим окружением в

Коллективная память народа помимо, уже отмеченного нами, стремления к обобщению исторического материала, широко использует принцип исторических аналогий.

Исходя из этой логики, формулировка «Путин — это Сталин сегодня» является вполне адекватным выражением надежд и чаяний определённой прослойки российского общества.

Это, в

На страницах квазиисторической дилогии «День опричника» и «Сахарный Кремль» В. Сорокин демонстрирует средневековую маску тоталитарного режима. Россия у В.Сорокина «возрождается» через реанимацию государственной модели начала XVI в. На первом плане (роман «День опричника») эффективная/эффектная работа института публичных казней. Опричник Андрей Комяга едет по улицам на «Мерседесе» с пристёгнутой к бамперу пёсьей головой и вспоминает, как казначея «Боброва с пятью приспешниками в клетке железной по Москве возили, потом секли батогами и обезглавили на Лобном месте»[11]. В. Сорокин повторяет литературный опыт А.Толстого, только в ещё более гротескном ключе. Если Толстой, со свойственным ему пренебрежительным отношением к исторической достоверности, сводит в одной из мизансцен трагедии «Иван Грозный» « сонм выходцев с того света» [12], то Сорокин идёт значительно дальше хронологических искажений в рамках одной эпохи.

Постмодернистская природа произведений В. Сорокина позволяет автору «сталкивать» совершенно разные исторические цитаты.

В «Дне опричника» «…перед старым зданием Университета на Манежной площади секут интеллигенцию, диссиденты вещают по «голосам»

Фрагменты реалий XVI, XVIII, XX и начала XXI веков, проступающие одна через другую, создают ощущение исторической полифонии, обнаруживают у Сорокина неизменность и неизбывность основных атрибутов российского бытия: верховного диктатора, политических репрессий, бедности населения, отсутствия свободы слова и т.д.

Образ сорокинского царя тождественен среде своего художественного бытования. Его можно опознать и как Ивана Грозного (опричный контекст), и как действующего, на момент написания романа, президента Путина (на это, по мнению А.Чанцева, указывают серо-голубые глаза монарха) и, конечно же, как политического преемника Сталина. «Сталинская цитата» реализуется в дилогии на двух основных семантических уровнях: историческом и культурном. Исторический уровень формируется из прямых аллюзий на советскую действительность первой половины XX в. Во-первых, это касается изоляционизма как официальной политической доктрины СССР и сорокинской России образца 2027 года; во-вторых, характерных моделей государственной утопии: коммунистической и националистической соответственно; в-третьих, пародий на знаковые артефакты советской Москвы 30-х годов прошлого столетия, более или менее органично вписанных в художественный ландшафт дилогии, как то: «Краснознамённый хор», сигареты «Родина» и т.д.

Семантика культурного уровня напрямую соотносится с персоной Сталина. Панегирик, адресованный придворным «рифмоплётом» Государю в романе «День опричника», есть ни что иное как цитата из стихотворения Бориса Пастернака «Мне по душе строптивый норов…», опубликованного в газете «Известия» 1 января 1936 года и посвящённого традиционной (со времён А.С. Пушкина) проблеме «Поэт и Царь». В стихотворении Пастернака место «Царя», по понятным причинам, занимает Иосиф Сталин. В семантическое пространство культурного уровня удачно вписывается и поэма вымышленного Сорокиным поэта Владислава Сыркова, повествующая о детских годах Государя («Как ты бегал подвижный, весёлый,/ Как тревожил леса и поля…»[Там же]) стилизованная под советскую мифопатриотическую лирику.

Политическое наследие Сталина, сталинская идеология воспринимаются современными авторами-антиутопистами крайне неоднозначно. А. Проханов называет время правления Сталина «подвижническим». В его романе «Политолог» представители партии коммунистов, съев ритуального барашка, проходят своеобразную инициацию, приобщаются к деяниям и подвигам «сталинских пятилеток»: «Возводили домны и электростанции. Пускали конвейеры с танками и самолетами. Смотрели фильмы «Волга-Волга» и «Трактористы». Громили троцкистско-зиновьевский блок на процессах в Колонном зале. Всаживали отточенный ледоруб в череп страстного, неуемного еврея. Провожали с мавзолея полки под Волоколамск. Наносили по армиям вермахта «десять сталинских ударов». Провозглашали победный тост за великий русский народ. Сажали лесозащитные полосы. Боролись с коварными космополитами. Писали историческую работу о языкознании»[5].

Тот же Максим Кантор в антиутопической эпопее «Учебник рисования» во многом оправдывает Сталина и его политическую доктрину: «Диссидентов у нас, в прекрасном нашем отечестве, Борис Кириллович, при Сталине не было вовсе. Бухарин, он не диссидент. И Зиновьев, он не диссидент. Это вы, пугливые интеллигенты, из них захотели сделать инакомыслящих. Из них, да из Троцкого с Тухачевским, вот героев нашли! А пришел бы Троцкий к власти, или Тухачевский бы занял престол — вам бы небо с овчинку показалось! Уж они бы вас за горло не так взяли! Они бы покровавее Сталина с Лениным дела обделывали…»[4].

С другой стороны, вариацией сталинизма как национальной идеи становится стабилинизм из памфлета Максима Кононенко «День отличника».

Автор соотносит идеологический диктат сталинской поры с гедонистическим авторитаризмом путинского правления:

«каждый вечер, а то и прямо с утра, люди прятались в телеэфире от суровых реалий жизни и духоты несвободы. И что это был за телеэфир! Пошлый и разнузданный вертеп, составленный из лицемерных, бравурных псевдоновостей, восхвалений поработивших страну оккупантов и временщиков, щедро приправленных так называемым «юмором» ниже пояса, грубым и отвратительным, как федеральный чиновник в губернаторской бане»[3]. В этой же связи нам кажется уместным вспомнить, что в качестве эпиграфа к

Таким образом, подводя итог данной статье, подчеркнём, что личность Сталина (по крайней мере, в её историческом, политическом и, в

1. Чанцев А. Фабрика антиутопий: Дистопический дискурс в российской литературе середины 2000-х. // НЛО. 2007, №86, http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/cha16.html

2. Доренко С. 2008. — М.: Ad Marginem, 2005. Электронная библиотека Альдебаран // Электронный ресурс, http://lib.aldebaran.ru/author/dorenko_sergei/dorenko_sergei_2008/

3. Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке. — М.: АСТ, 2006. Электронная библиотека Альдебаран // Электронный ресурс, http://lib.ru/NEWPROZA/MINAEW_S/taxless.txt

4. Кантор М. Учебник рисования. — М.:ОГИ, 2006. Куча книг. ru // Электронный ресурс, http://kuchaknig.ru/show_book.php?book=190958&page=92

5. Проханов А. Политолог. М.: Ультра Культура, 2005, http://www.apn.ru/userdata/files/prohanov/politolog.html

6. Кондаков И.В. Творчество Сталина: Поэтика тоталитарной культуры [Текст] / И.В. Кондаков // Традиционное и нетрадиционное в культуре России. — М.: Наука, 2008. — С. 186 — 223. — Библиогр. : с. 223.

7. Гюнтер Х. Архетипы советской культуры [Электронный ресурс] / Х. Гюнтер // Соцреалистический канон. — Режим доступа: http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4533.

8. Волос А. Маскавская Мекка [Текст] / А. Волос. — М. : Zебра Е. Эксмо, 2003. — С. 48 — 405

9. Пыхалов И. Великая Оболганная война. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. Библиотека Максима Мошкова // Электронный ресурс, http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/10.html

10. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина [Электронный ресурс] /Б. Бажанов. — СПб.: Всемирное слово, 1992.- Режим доступа: http://lib.meta.ua/book/10444/.

11. Сорокин В. День опричника. — М.: Захаров, 2006. Электронная библиотека Альдебаран // Электронный ресурс, http://lib.aldebaran.ru/author/sorokin_vladimir/sorokin_vladimir_den_oprichnika/

12. Сарнов Б. Сталин и писатели. Книга вторая [Текст] / Б. Сарнов. — М.: Эксмо, 2008 — C. 237