Туда сюда обратно

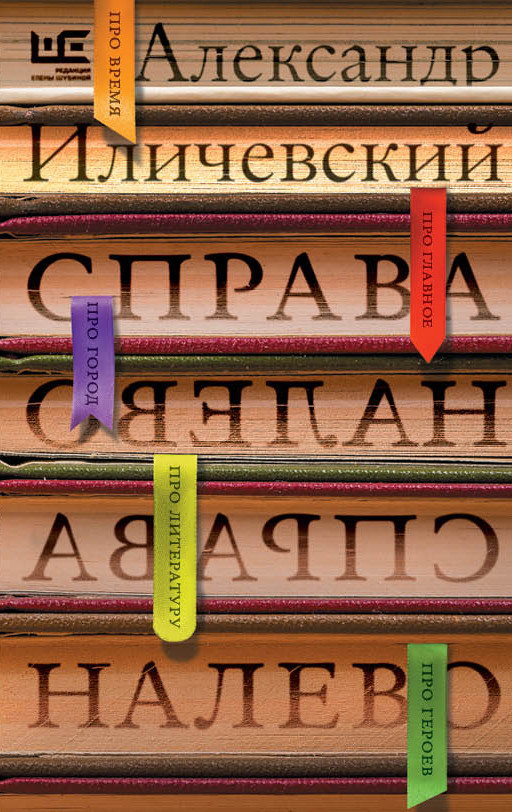

Не один из прочитавших сборник эссе этого известного российского автора, воскликнет, словно герой советского фильма: «На его месте должен быть я!». Имея в виду, что подобную книгу мог бы написать каждый, кто любить и умеет путешествовать с пользой и дружить с языком. Который, если ответить цитатой из упомянутой картины («напьешься — будешь») порой заплетается от избытка чувств, но это, словно в новой книге Александра Иличевского «Справа налево», никогда не мешает, скажем, зрению. Кстати, главы в книге так и называются — «Зрение», «Слух», «Осязание», «Память» — напоминая о «вспомогательных» органах и чувствах, когда не выходит домахать мысль руками. То есть, конечно же, изложить понятным для многих непонимающих языком.

И речь даже не в калашном ряде, куда не стоит ломиться со своим дозиметром. Хотя, в прозе у Иличевского всегда пили и пьют регулярно, а на кухне у того, кто «должен быть на его месте» — периодически. И пускай, конечно, всех роднит общая национальная тема, но если кухонную интеллигенцию она тянет в семейную Прагу, то Иличевского — в село Козиевка Краснокутского района Харьковской области, откуда родом его прадед, чудом избежавший погромов. «Возраст с коньяком обходится примерно так же, как с человеком, — он его насыщает вдумчивостью, — отвлекается автор на придорожную дегустацию. — Молодой коньяк рьян и слегка дерет гортань, в то время как двадцатилетний, слегка маслянистый на вкус и вид, тихо распускается в груди жаркой розой».

И если уж речь о вкусах, то раствор в сборнике эссе у Иличевского весьма насыщенный, здесь почти в каждой пересеченной местности обязательно живет литература. Отрезвляющая почище любого запаха на кухне. И даже если она там давно не живет, все равно надо постоять, и все. Не верите? Поезжайте в Харьков и спросите. «Когда-то в Харькове целый день разыскивал здание ЧК, из окон которого, по описанию Велимира Хлебникова, сбрасывали трупы прямо в овраг, — вспоминает автор. — Внизу дежурили китайцы, похоронная команда. Потом, пишет Виктор Шкловский, НЭП закончился, и китайцы, которых в те времена по всей стране было множество, — необъяснимо, разом куда-то все пропали. По ходу поисков зашел в пустой планетарий — величественное здание, бывшая синагога. Закончился день тем, что я встал перед окнами квартиры, откуда Александра Введенского увели чекисты. Стоял и думал. О чем? Да ни о чем. О том, что пришли, постучали, увели: он сделал несколько шагов последних по панели этой неширокой тенистой улицы. И всё».

Но это в Харькове, хотя в

Читатель же обязательно заметит, что после более-менее фигурной иноходи нескольких знаковых романов у Иличевского случился неожиданный, как сказал бы Остап Бендер, галоп в сторону сборника эссе. Кажется, не первого? Если честно, подобный сбой ритма случается у многих. У того же автора «Справа налево» не так давно были вполне проходные «Орфики» про 90-е, по художественной ценности сопоставимые лишь с «Мультиками» Михаила Елизарова о том же лихом периоде, но ничто не предвещало именно такого исхода. Наверное, это своеобразная передышка, что в принципе понятно, но читатель, не подозревая подвоха, верит в благое продолжение сериала о любви с романом. А тут, представьте, остановка в пустыне, то бишь публицистика в пути. Но дело, как оказалось, того стоит, ведь пишет-то автор в данном случае «из себя», и каждая из главок его сборника напоминает конспект романа, то есть, вполне может развиться, словно саркома, в сладкую блажь будущего большого текста.

А еще, оказывается, все дело в том, что «у нас есть особенный, «вшитый» в структуру нашего мозга алгоритм восприятия ландшафта», — узнаем мы, петляя страницами книги. В частности, у Иличевского это, конечно же, литературоцентризм. У него даже главы порой начинаются, как у верного певца эмиграции Александра Гениса: «Я не то что не люблю Лос-Анджелес, я его остерегаюсь».

Итак, Питер и Чукотка, Ташкент и Москва — везде автор как дома, всюду подмечает родные детали. Родные не по крови, а по железнодорожной воде путешествующего литератора, для которого любое лыко в строку, пускай даже оброненное до него прочими странствующими иноверцами десятки и сотни лет назад. Кстати, все эти местные реалии живут порой лишь в таких вот книжках, поскольку наяву все о них давно забыли и проходят мимо. Справа, скажем, налево, особо не приближаясь. И дело даже не в названии сборника, в котором автор вспомнил о способе постижения родного иврита, а в мерной поступи удаляющегося инока, смолоду уставшего путника и заодно уж залетного корреспондента, читающего мир по диагонали.