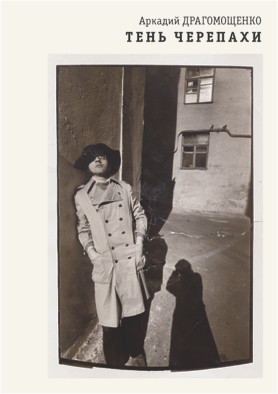

В тени Драгомощенко

…Эта удивительная книга — из ранних текстов Аркадия Драгомощенко (1946–2012), участника ленинградского литературного подполья начала 1970-х годов, мэтра и корифея неофициального искусства «застойной» эпохи. Короткие заметки, зарисовки, эпизоды. Словом, проза поэта. Причем поэта камерного, больше читающего, чем читаемого.

Отсюда и камертон узнавания. Кого там безбоязненно и похоже переводили в те времена, и кто становился примером для подражания? Сен-Жон Перс? Блез Сандрар? Хотя, на первый взгляд может показаться, что «Тень черепахи» — это подражание Розанову. Пунктирный стиль, тривиальные рассуждения, безыскусные рефлексии. «Рассматривал лист бумаги, на котором записал вчера десятка два слов. Лист безупречен в своей красоте, но почерк разобрать невозможно. Конечно, был пьян. Удивительно, что когда напиваешься, то не только думаешь по-другому, а и пишешь иначе. Какой-то особенный, страшный почерк. И не прочесть, не разобраться».

Помнится, чуть ли не по такому же поводу бескопромиссный Кирилл Анкундинов писал, что «Драгомощенко оказался таков, каким он бывает всегда: в лучших местах его опусы смахивали на нудный бесформенный подстрочник, в худших — на бессвязный набор слов». Но это касалось стихов питерского автора, которые, действительно, родом из метафизического реализма, куда неискушенному читателю нос лучше не совать, а здесь проза, не совсем, конечно, но

На самом же деле, все эти записки из советского подполья — с двойным дном, каким бы каламбуром это не звучало, и если долго смотреть в окно, даже не будучи пьяным, то часа в четыре утра можно в любое время эпохи увидеть на улице зайца, бьющего в барабан. Вернее, не так у Драгомощенко: «Подолгу взгляд останавливается на

Черепахи, как видим, не замечены, а они, тем не менее, есть.

Таким образом, тоска, имперское безвременье и кухонная мудрость в «Тени черепахи» сродни высокой отрешенности Бродского, чья стилистическая лапидарность, порой была замешана на гордой скудости быта. «Вчера подошел к шкафу, провел рукой по корешкам, открыл одну книгу, другую и поставил на место. Позвонил приятелю, но того не оказалось дома. К вечеру пустился дождь». И таков Драгомощенко всегда, по крайней мере, в этой книге так уж точно.

А главное, он страшно предсказуем, если смотреть на милые странности хипповской эпохи из нашего постмодерного далека. Как Гришковец сегодня, и как Николай Глазков давно. Ну вот что, скажите, может быть магического в этой сценке? Совсем, как у Гришковца: «И так всегда: приляжешь в кои веки с книгой в руках, закуришь папиросу, выпустишь дым и, прислушиваясь к шуму на улице, незаметно и сладко уснешь.

Но нет! Тот час раздается звонок, и

— Старина! Какая удача, что застал! очень нужно тебя видеть!… Мне просто необходимо видеть тебя. Сейчас приеду. Слышишь?

— А ты где?

— Рядом.

Гудки.

Ждешь его час, другой, третий. Наступает вечер, ночь, утро… А потом выясняется, что друг укатил в тот же день в Москву или Крым.

И так всегда. Только приляжешь с книгой…»

Хотя, конечно, бытовая магия здесь присутствует, и она сродни «Опавшим листьям» упомянутого Розанова. Просто в те времена не было другой, и поэтому ждали хоть каких-нибудь известий. Хоть из Москвы, хоть из Крыма, хоть из раскрытой форточки.

Как бы там ни было, но Драгомощенко — писатель то ли недооцененный, то ли переоцененный, но если даже уцененный (т. е. ранее не выходящий и издаваемый сегодня широко и много), то именно в этом прелесть открытия. Вот была, скажем, недавно и осталась, кажется, до сих пор такая фишка с творчеством кондовых соцреалистов, литераторов средней руки даже в те бровастые времена, которых внезапно поднимали и поднимают на щит, делая, пардон за кламбур, из соцреалистического сукна конфетку в обертке чуть ли не ЖЗЛ и издавая их многотомники, потому что никто другой до этого не додумался. Так вот и Драгомощенко, кажется, весьма благодатная почва и для неофитов, любящих козырнуть именем забытого автора, и давних друзей-приятелей, котрые внезапно, благодаря памяти про забытого автора, вдруг сами всплывают, становятся значимыми, даже что-то там издают свое, не обязательно мемуарное.

А все

Но главное не в этом, это-то понятно, что со временем смысл искажается и не многим понятен в силу тектонических, как говорится, сдвигов истории. Главное, что тексты самого Драгомощенко в этом контексте весьма удачно попадают под другую, похожую механику переработки смыслов. Мы не то чтобы уже не понимаем каких-то вещей, описываемых им в семидесятых годах прошлого столетия (например, талоны на макулатуру, за которые приобретали книги), а понимаем их

То есть, Драгомощенко совсем не обязательно понимать, если уж его тексты совсем не поддаются распознаванию как художественное чтиво (роман, стихи). Во-первых, как подсказывет автор, «всю эту скуку готов променять на четверть затертого диска Д. Джоплин». Во-вторых, достаточно вписать в его ситуацию в указанных выше «домашних» местах и сложить свою собственную — сказку, мечту, ностальгию — о чем угодно в подобных координатах. Отвлечься, сосредоточась, понимаете? Одновременно, как у того же Гришковца. Подумать о тех же девушках и книгах, о которых думает автор, заменив фильмы Тарковского у него на фильмы Звягинцева у себя. Жизненный опыт у каждого свой, Драгомощенко лишь показывает, как правильно его можно инвентаризировать и законсервировать в записках у изголовья. Ну, а боязнь сложности подобных текстов — это та самая тень черепахи в заглавии книги, с которой соревновался древнегреческий герой, и которая всегда будет неумолимо следовать за быстроногой нашей мыслью и заодно уж жизнью.

Как всегда их опережая.