Врачи-целители

У книжек Александра Эткинда, профессора Европейского университета (Флоренция), довольно странная судьба. Условно говоря, они пишутся русским славистом для западной аудитории, а после переводятся на русский и выходят в Москве. В результате читатель, более чем осведомленный насчет своей жизни в родном болоте, узнает о ней из третьих рук. Причем руки эти порой не первой, как говорится, свежести. То есть, конечно же, не руки, а суждения, коими интересны, по сути, переиздания данного автора, но дело не в этом.

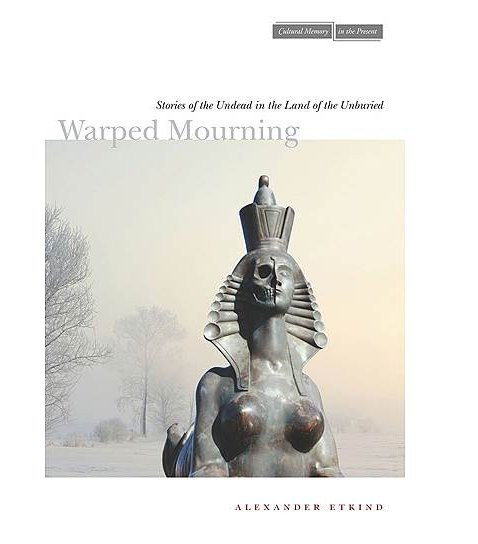

Проблема в том, что в современной науке о прошлом, которой, как известно занимается актуальная история (и в которой подвизается упомянутый Александр Эткинд) — словно в приснопамятном советском интернате — много знакомых и друзей (тем и предметов разговора), а родни как не было, так и нет. Наверное, именно поэтому новая книга «Кривое горе. Память о непохороненных» Александра Эткинда, посвященная тому, как отразился опыт репрессий на советской и постсоветской культуре, напоминает дайджест наших отношений с прошлым, а не домовую книгу рядового жителя империи.

Причем иногда эти отношения, бывает, меняются с каждым новым грантом, взятым западным славистом на освоение некогда родной имперской истории. Вот, скажем, предыдущая тема, которую «отработал», в частности, автор нынешнего «Кривого горя». Она, как известно, была посвящена посттоталитарной травме, изживаемой нынче как бывшими совками, так и их беспамятными потомками. Ну, теми, кто, если пристебать классика, «с веком державным был лишь ребячески связан», то есть, духless-поколением 1970-76 годов рождения. При этом появилась даже специальная «литература травматизма», чью жанрово-стилистическую корягу Александо Эткинд в свое время пытался привить на дереве актуальной словесности. Имелось в виду, что все художественные и не очень тексты, созданные после развала Советского Союза — это следствие тоталитарного увечья, этакая посттравматическая отрыжка юности, изданная писателями, нюхнувшими жизни в СССР.

Хотя, здесь господин славист, конечно же, лукавил (всего лишь ради удобной темы гранта, не более того), поскольку «посттоталитарная травма» — это явление, выдуманное цивилизацией, а не культурой, и если вынести за скобки литературные тексты, в которых ищут последствия этой самой «травмы», останется негусто. То есть, останется, конечно, достаточно — но не для профанации реального положения дел на университетской кафедре, а для констатации и без того горькой действительности. Того самого «кривого горя», да. Национальные останутся особенности, которые ни в какой травмпункт не снести — ущербные комплексы, жалкие условности и прочие черты характера. Ну, то есть, неизбывное хамство. В иных палестинах оно, конечно, по-другому называется, более культурно. Как, впрочем, все неродное в тамошних краях.

Кстати, когда заканчивается грант по освоению прошлого (размер которого злые языки иногда исчисляют шестизначной американской суммой), бывает, меняется и отношение автора к этому самому прошлому. Скажем, сегодня пресловутой «травме сталинизма» Эткинд предпочитает уже «катастрофу», и интерпретация нынешних бед как следствия непереработанного прошлого, которую он сам же недавно приветствовал, ему перестала нравиться. «Советское прошлое не подлежит вторичному употреблению», — утверждает автор «Кривого горя», закрыв тем самым «травматическую» тему. Остается, очевидно, беспамятство как исток. Вот только чего? Неужели национальных особенностей охоты на перелетные смыслы?

В недавнем прошлом у Александра Эткинда были переизданы московском «Новым литературным обозрением» такие труды его былой интерпретации «национального» прошлого, как «Хлыст. Секты, литература и революция» (радикальное переосмысление революции 1917 г.) и «Внутренняя колонизация» (ревизия общепринятого взгляда на русскую имперскую историю). Теперь вот — «Кривое горе», в котором, наконец, приводится пример того, как «справляются» со своим тоталитарным прошлым другие, не только зарубежные слависты, но и та же Россия с Германией.

Результат подобных ревизионистких исследований, конечно же, впечатляет. Хотя, выводы, как видим, неутешительны, поскольку довольно категоричны. Играть с прошлым, оказывается, позволительно только тому, кто имеет на это грант — словно былое право: партийное, идеологическое, методологическое. Все остальное по мнению автора «Кривого горя» — так называемая «фантомная ностальгия» тех, кому за тридцать. То есть, выходит, можно этаким архивным червем хранить в себе советскую память и каталогизировать прошлое без дураков, а можно славным славистом порхать от темы к теме, вспахивая целину проклятых вопросов и пожиная плоды буржуйской мелиорации? И когда все посеется-пожнется, а также перемелется, нам в очередной раз объявят, что все наше прошлое уже гранта выеденного не стоит, от него нас излечили и дальше с нами и нашей неактуальной историей господам славистам неинтересно. А если кому-то интересно, то пускай свою фантомную ностальгию сам, без европейского мастер-класса и западных гуру окучивает.